發展簡史

日本鎧甲

日本鎧甲第一期

上古時期~平安時代前期(——10世紀),受制於當時的生產力條件,主要以短甲、掛甲等形制簡單樸素的甲冑為主。 所謂掛甲,是指用繩索穿連並且層疊甲片,下面的甲片覆蓋上一片的底端,從而形成下層寬於上層的鎧甲樣式。奈良時代的兩檔式掛甲更是日後大鎧的前身。而短甲則是將皮革或金屬的札片連綴成整體,以保護住胴體主要部分的甲冑。這一時期橫跨上千年,但是因為距今過遠,所以保存下來的原物並不多。

第二期

平安中期~鎌倉時代(11——13世紀),大鎧、胴丸、腹當這些有著濃郁日本特色的甲冑開始發展除了。當時是武士們佩戴著帶有鏟形前立的嚴星兜、小星兜或筋兜,腳穿毛沓,騎在馬上使用弓箭作戰的時代。

第三期

日本南北朝~室町時代(13-16世紀),是一個政權交替混亂,地方勢力膨脹的時代。胴丸、腹卷在這一時期得到了廣泛的運用,這些防具較為輕便實用,適合於徒步作戰。在這個足輕逐漸代替騎馬武士成為戰爭中主力的時代里,甲冑發展的變革也在醞釀。

第四期

日本戰國時代~安土桃山時代(16-17世紀),在這個輝煌而混亂的年代中,具有堅固,輕便特點的當世具足廣受歡迎,成為了主流的甲冑。隨著被稱為“鐵炮”的火繩槍的使用,甲冑的樣式和性能也受到了極大的影響,而受西洋盔甲影響而產生的南蠻胴也開始出現。樣式各異的胴與兜的都在這個年代並存,乃是甲冑的大繁榮時代。

第五期:江戶時代初期~幕末,在德川家康開創了幕府的太平盛世中,甲冑的實用價值逐漸讓位於儀式和裝飾作用了。在文化、文政年間 (1804~1830) 復古調大鎧盛行,而在江戶末期,生牛皮塗漆製作較輕便的煉具足開始在低級武士中流行。在江戶時代也產生了很多的豪華甲冑並保存至今,乃是重要的文化遺產。

主要甲冑類型

在日本的甲冑體系中,最為重要的甲冑類型要算大鎧,腹卷,胴丸,當世具足。這幾種鎧甲也是日本甲冑中的典型代表。

大鎧

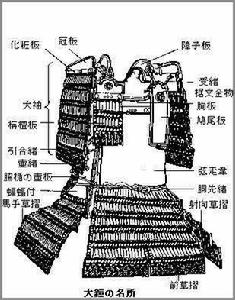

大鎧示意圖

大鎧示意圖在日語中,鎧甲軀幹部分稱為“胴”。大鎧的胸甲也是由小片的甲葉紮成的,其光滑的外表是因為在其上包有一層主要為鹿皮所制的皮革,用以在鎧身形成較光滑的表面,以防止武士在射箭的時候弓弦被甲片刮斷。這個結構也被稱為弦走韋。大鎧的另一個重要特徵是在胸口位置安裝的“栴檀板”與“鳩尾板”。較為寬大的“栴檀板”在右胸上,一般採用甲片外露的樣式。而較為短小的“鳩尾板”則多數採用類似於弦走韋的樣式,這兩片板的材料主要為鐵,牛皮和鹿皮。這兩片甲板的頂端與胴甲主體相連,鳩尾板用於在射箭的時候為左胸口提供保護,而栴檀板則用於在右手揮舞武器的時候保護右胸。在胴的側面,則是被稱作肋楯的結果,也就是肋甲的意思,主要結構即為一片叫做壺板的甲片,在胴的左部因為開口以穿戴的需要,還有做蝙蝠付的結構。

胴的前後部分在肩膀部位由緒連線,在鎧甲的左右肩膀部位上還有兩個帶孔的甲片,叫做幛子板,用於防止緒在武士拉弓的時候被割壞。胴甲下面連綴草折,分為前草折、左面的馬手草折,右面的射向草折,和後部的引敷三個部分。(在大鎧中,左手被稱為馬手,右手被稱為射手)。

大鎧

大鎧袖的固定結構主要是在大鎧的背面,袖板上部的繩子叫做懸緒,而袖板中部的繩子叫做水吞之緒(其固定處往往採用金具作為裝飾),兩者在背面打成一個十字形,叫做總角的結,還具有裝飾性,非常美麗。而這個總角則穿過一個在胴背面的總角付之環(俗稱大座之環)來固定。

日本人將肩甲稱之為“袖”會引起很多國人的誤會,因為會讓人不自覺的聯想到袖子。那么,袖子的結構在甲冑中被稱為什麼呢?在日本甲冑中相當於袖子的部件被稱作籠手。在其上還覆有甲片以起到保護作用。很多大鎧籠手的都使用絲綢面料製成,可以說是相當的豪華。但是為了便於拉弓射箭,早期的大鎧中往往只有左臂才有籠手的結構,而右臂則採用寬鬆的絲綢袖子。

根據上文的介紹可以看出,大鎧這樣的設計是適合於當時的日本古代戰爭形式的,即以騎馬武士作為戰爭的主體,而將弓箭作為主戰武器之一。

大鎧在胴的下部還懸掛有防護用的草折,一般為四間四段。在大鎧最早出現於平安時代的時候其實是沒有佩楯,即大腿甲的。因為這樣的設計並不適合在馬上騎射。佩楯最早出現於南北朝時期南北朝時代,作為大鎧的可選用部件使用。但是受到當世具足的影響,在江戶時代的大鎧則往往也配有佩楯。佩楯通過帶子綁在大腿上來提供防護。

在日本甲冑中,小腿部位的護甲叫做臑當。在大鎧剛出現的平安時代,臑當的結構往往比較簡單,在一些資料上顯示出武士在穿戴大鎧的同時只使用布制護腿。隨著時代的變遷,臑當也發展出了很多不同的形式,從最簡單的只保護脛骨正面到包裹整個小腿的式樣筒型臑當。而到了江戶時期,一直延伸到膝蓋的大立拳(舉)形臑當非常的流行,這種臑當的樣式與西方甲冑中的護腿甲類似,顯得使用者孔武有力。

腹當和腹卷

室町時代 的「腹巻」

室町時代 的「腹巻」腹當誕生於徒步作戰占據主體的鎌倉時代後期,作為步卒的簡單護具而廣泛使用,並被一直使用到室町中期。簡單的來說,腹當其實可以理解為鎧甲化的肚兜。在黑澤明的[七武士]中,有一個胖胖的山賊在涉水的時候被一箭射死,他所穿的就是腹當。這種主要保護腹部的的鎧甲組成比較簡單,包括一塊胸腹甲,其左右兩邊各有一片叫做長側的甲片,沒有袖,也沒有背部的防護。腹當的固定靠兩片長側上的索帶,索帶在背後交叉並搭過肩頭固定在胸板上。

腹當與腹卷最大的不同,就在於它的三間草折很短,甚至乾脆沒有草折,乃是完全的步卒用輕武裝,而腹卷往往有六到八間的草折。到了室町後期,隨著逐年戰亂對鎧甲的需求進一步上升,腹當的製作工藝也進一步簡化,直接使用大片的皮革連綴成甲,而不再用較小的札片以便於大規模的生產。下圖中,左為腹卷,右為腹當。

腹卷是腹當的進化式樣。在現代日語中,腹卷就是圍在腹部的衣物的意思。腹當和腹卷最大的特點在於其開口的位置,這也是其與其它日本甲冑間主要的不同之處。因為這兩者是作為步卒用的輕型甲冑而產生的,其設計思想就是追求最大限度的輕便,所以早期的腹當和是沒有後部防護的,直接通過緒綁起來。腹卷作為一種輕便鎧甲,其使用價值也受到了很多武士的肯定,據說毛利元就當年所用過的腹卷就一直保留至今。

胴丸

胴丸在平安中期出現,和大鎧一樣都起源於日本原始的掛甲。但是胴丸的定位在一開始就和大鎧不同,主要作為下級武士所著用的鎧甲,因而其結構和裝飾性上都有很大的差別。

松平家緋糸威胴丸具足

松平家緋糸威胴丸具足胴丸的甲片數量是固定的,一般為前立舉(拳)二段、後立舉三段、長側四段、草折八間四段。其材質主要為竹和皮,一般不使用鐵材料,這也是符合其定位的,即提供給那些下級的武士和步卒所使用。到鎌倉時期和南北朝時期,隨著日本的戰爭形式從以騎射發展成了以集團近身作戰為主,胴丸也在這一時期得到了進一步的發展,並搭配上了一些原屬於大鎧的配件,比如帶鍬形前立的星兜,袖,籠手,臑當等等。胴丸的地位也因此上升,一躍而成了高級武士的常用甲冑樣式之一。

在蒙古襲來繪詞中,也出現了穿著胴丸的步卒。在這張圖中剛好可以同時看見胴丸的正面和背面。圖中作為騎馬武士侍從的步卒頭戴烏帽子,腿套脛巾,赤足扛槍,乃是日後足輕階級的前身。由圖可以看出,當時的胴丸製作的很是粗糙,而且也沒有後世中所增添的各種配件。腹卷和胴丸的全盛時期是在室町中期,下克上風潮的發展的同時也促進了對甲冑的需求。

胴丸的特點之一是杏葉板,出現於南北朝時代,用來在胸前固定引合緒。鎌倉時代以後,杏葉板上也往往採用銅製的家徽作為。不過在江戶時代的時候,有些其它的甲冑出於美觀的目的也配備了杏葉板,這也造成了一些混亂。

至於胴丸的防禦力,曾經有日本人在幾年前做過相關的實驗,利用火繩槍可以射穿五十米外的胴丸。在戰國時代的某些大名甚至會發給手下的軍隊配發紙質的胴丸,雖然號稱也有一定的防護力,不過具體功能如何,那就不好說了。

所謂的御貨具足,指的是那些要上戰場的足輕臨時租賃來的甲冑。不過其中也有很大的一部分乃是胴丸,而非具足。

當世具足

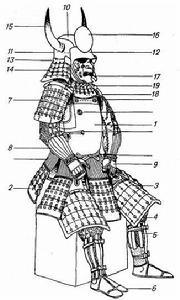

當世具足細部分解示意圖

當世具足細部分解示意圖當世具足出現於室町中期,其語意即為“現代盔甲”。不過事實上這個名稱最早出現於江戶時代,當時的人將江戶時代前的甲冑稱為“昔具足”,而把當時的甲冑稱為“當世具足”。但是現在當時具足一詞已經成為了所有具足的代稱了,而其當初的意義已經幾乎被遺忘了,因此本文也對此不在進行區分。有一點非常的重要,就是日本甲冑的軀幹部都被統稱為“胴”,所以經常會看到“某某胴”一類的表述方式,但是這並不意味著這些甲冑屬於胴丸或具足,而只是對軀幹家的命名而已。一套完整的具足還可以被分為三個部分,即兜,鎧(胴,袖,草折),小具足(籠手,臑當,佩楯)

成熟的佩楯最早出現在具足上面,起到防護大腿的作用。佩楯作為具足的重要組成部分之一,上面常常也會繪有特色的圖案,其中最為常見的就是紅色的“日之丸”圖案。這種圖案在很多的具足上都能看到,也有使用“永樂通寶”圖案的佩楯,這些圖案一般都是以圓形為基調。

森蘭丸所用 當世具足

森蘭丸所用 當世具足具足是日本甲冑發展的集大成者,因而也繼承了日本甲冑的特點,但是同時又產生了突破。從具足的固定方式來看,在肩膀部位仍然利用引合緒和固定在胸甲板上的高紐進行固定。而其在肋部的開口也延續了大鎧以來的傳統,將開口設在左邊。但是當時具足的設計在大鎧這樣的中古鎧甲上進行了改進,不再依靠肩膀來承擔整幅鎧甲的重量,而是把重量分配到身體的各個部分。通過觀察就可以看出,具足的軀幹部分基本呈一個兩頭收縮的圓筒型,而非簡單的盒式結構。通過這樣的設計可以分擔一部分的重量給整個軀幹,也大大提高了穿戴者的靈活程度。因為具足的初衷是作為徒步實戰用的甲冑而出現,因而防禦力和機動力的重要性都被提到了裝飾性之上。具足的胴體有很多不同的製作方法,不過在安土-桃山時代,胴多採用0.8mm左右的鐵片。而作為肩甲的袖也一般都和胴採用相同的防護措施。手臂甲的籠手也在大鎧等甲冑的原有基礎上增強了防護,很多籠手上都採用了細密的索子甲。

本多忠勝所用 當世具足

本多忠勝所用 當世具足在鐵炮傳來之後,具足為了防彈的需要也作了一些改進。比如所謂的鳩胸胴,就在胸甲的中部形成了一個突出以造成一個防彈的斜面,非常類似於同時代的歐洲胸甲的做法。在歐洲式的鎧甲進入日本之後,當時具足也受到了的影響,產生出了被稱為南蠻具足的新型具足,將在下面的章節中進行專文的介紹。

在甲冑的製作工藝方面,也隨著當時具足的出現產生了突破。因為舊有的甲冑製作方式太過繁瑣,主要通過將小片的札片綴和起來形成甲冑的,難以應付大規模的製作的需要。因而也發展出了伊予札和板札的甲冑製作形式,大大的減輕了製作方面的耗時。