簡介

出展作品

出展作品新金陵畫派是新中國畫壇最具影響力的繪畫流派之一。新金陵畫派緣起於上世紀60年代,由傅抱石、錢松喦、亞明、宋文治、魏紫熙等老一輩藝術家創立,影響深遠。在建國初提倡寫生,多以江南山水為表現內容,作品大多雄偉而秀麗,極具江南山水特色。新金陵畫派的藝術觀念,集中體現在傅抱石、錢松喦兩位長者的論著中。歸納起來,大體有四點,即自覺的創新意識,辯證的民族意識,高尚的人文精神,激情的寫意精神。

新金陵畫派在目前中國書畫投資市場上成為一股不可忽視的力量,越來越受到收藏家和藝術品投資者的青睞。本文就目前所掌握的資料探究“新金陵畫派”繪畫在書畫市場中的行情、趨勢及升值潛力,給熱衷於“新金陵畫派”繪畫的投資收藏者提供一定的參考。

縱觀數幅作品,新金陵畫派的整體風格可見一斑:文人畫藝術傳統與現實生活相契合;清新的生活氣息與靈性的筆墨氣韻相交融;以秀美、柔美為主調,而秀中有雄,柔中寓剛;以傳統畫法為根基,同時不拒絕適當吸收外來技法,如西畫色彩法、構圖法等,而且能不露痕跡、十分自然地融入到中國民族繪畫傳寫性、傾瀉性、書寫性三者辨證統一的“寫畫”美學體系中。

由於新陵畫派以江蘇畫院這個集體為中心誕生,它的崛起又處在全國上下大搞建設這一宏大的社會主題之下,使得畫派成員在共同的社會責任感,共同的寫生閱歷,共同的藝術創造欲望之下相互啟迪、相互勉勵,在各自的藝術根基上催發出炫目的藝術新葩。不僅在當時獲得了巨大的聲譽,其影響更直指當代。

形成時期與時代背景

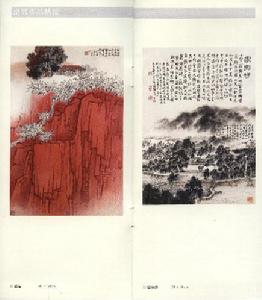

錢松喦的《紅岩》

錢松喦的《紅岩》明末清初,明政權被清滿推翻,並成立了清王朝,因南京是明代留都,清初南京聚集了一批遁跡草野的遺民和復社名士。其中有不少擅長書畫的名流,這些書畫家之間由於政治觀點相近,互相交流思想過程中,又互相學藝,畫家們在互相交流的同時,也與在金陵的復社文人及遺老有相當的交往。這些書畫名流與文人雅士雖過著清貧落魄的生活也不願為滿清效力,可見之文人骨氣。而生活在這一時期,活動在金陵地區的畫家,早期他們的風格各異,山水、人物、花卉、禽獸各有所長。隨著他們交往的頻繁,有各自影響著對方。他們的代表人物如龔賢(1618-1689),字半千,又字野遺,號柴丈人,他主張師法造化,吸取前人成就,認為山水景物的描繪應“奇”而“安”,即要真實合理而不一般化,成功作品應達到“愈奇愈安”,真實動人。他善用多層次的積墨,作品深沉雄厚,強烈明淨。他的畫大多描繪江南、特別是南京一帶山水,代表作品有《千岩萬壑圖》、《木葉丹黃圖》等。

與龔賢同時在金陵的代表畫家有樊圻(字會公)、高岑(字蔚生)、鄒喆(字方魯)、吳宏(字遠度)、葉欣(字榮木)、胡慥(字石公)、謝蓀等。後人把他們並稱為“金陵八家”或金陵畫派。

建國初期,是恢復經濟的初級階段,所以又是大建社會主義的新時期,一切都為政治生產服務。藝術界也不例外。所謂的大躍進時期,就是建國初的五八年,當時在南京有一部分美術界的精英,他們時常相聚交流,如傅抱石、胡小石、陳之佛,年輕的畫家有張文俊等。他們共同探討,交流藝術。

在這一時期,北京、上海相繼成立了中國畫院。當時負責江蘇美術工作的張文俊向省委提出江蘇也要成立畫院,得到了省委省政府的支持後,在文化局領導下,張文俊主持工作的“江蘇省中國畫院籌備委”正式成立了。當時籌備委到省下屬各市聘請了一部分在當地有相當影響的畫家來省畫院。他們下工廠,到農村,去名山大川進行寫生。當時的口號是一手抓生活,一手抓創作。他們這一部分畫家的創作熱情高漲,創新精力旺盛,創作了大量反應生活,反應自然的新山水畫。

這些作品在南京、北京展示後,在美術界引起了極大的震撼。他們創作的中國畫,被稱為新中國畫,是從舊的傳統畫風和手法中創出了全新的中國畫面貌,在中國畫壇獨領風騷。人們將這部分畫家和他們的藝術稱之為江蘇畫派,又稱新金陵畫派。新金陵畫派的第一件代表作是張文俊的《梅山水庫》,第二件代表作是傅抱石的《江山如此多嬌》,以後的代表作有張文俊的《積肥大軍》、《東山運果》,錢松喦的《紅岩》、《常熟田》等。他們的代表人物有傅抱石、錢松岩、張文俊、宋文治、魏紫熙、亞明等人。也有一說“新金陵八家”是:傅抱石、錢松岩、陳之佛、張文俊、宋文治、魏紫熙、亞明、陳大羽等。

主要代表人物

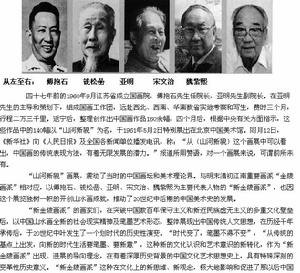

從左至右: 傅抱石 錢松喦 亞明 宋文治 魏紫熙

從左至右: 傅抱石 錢松喦 亞明 宋文治 魏紫熙傅抱石

(1904-1965年)祖籍江西新余,是20世紀著名中國畫家、篆刻家、美術史論家、美術教育家。1959年與關山月合作為北京人民大會堂創作的巨幅山水畫《江山如此多嬌》 ,為他帶來很高的聲譽。傅抱石於60年代開創了“新金陵畫派”,享譽中國畫壇。

錢松岩

(1899-1985年),號芑廬主人,江蘇宜興人。他和傅抱石一起為創建“新金陵畫派”立下了汗馬功勞,為繼傅抱石後第二任江蘇國畫院院長。作品以山水著稱,喜遊歷,注重外師造化,並在傳統畫法的基礎上致力創新,形成了濃郁清新的藝術風格。

宋文治

1917年生於江蘇省太倉市,曾任江蘇省國畫院副院長、國家一級美術師。他廣泛師承,博採眾長,創作了《江南春潮》、《廬山飛瀑》、《黃山雲》等許多作品,作品雋秀清新,傳統技法和現實寫生得到了高度的藝術提煉、完美的藝術融合,豐富並發展了傳統繪畫的表現題材和表現手法,用傳統筆墨表現了新社會、新生活、新人物。

亞明

(1924-2002年),合肥人。1945年畢業於淮南藝術專科學校。“新金陵畫派”的中堅、推動者和組織者。早年曾任美術記者、編輯、主編及畫報總編,長期擔任江蘇省美協主席、省國畫院黨組書記兼副院長等職,曾隱居太湖“近水山莊”,深居簡出,苦心研藝。

魏紫熙

1915年生,河南遂平人。著名山水、人物畫家。1957參與江蘇國畫院的籌備,為新金陵畫派的主要代表人物之一,曾任中國美協理事、江蘇美協常務理事等職。

主要作品

“新金陵畫派”的代表性作品,如傅抱石的《虎踞龍盤今勝昔》、錢松岩的《常熟田》、亞明的《出院》、宋文治的《山川巨變》、魏子熙的《上工了》。展出的作品,大部分是收錄在人民美術出版社出版的《中國近現代名家畫集》中和其他一些有影響的刊物、畫集發表過的作品。

整體風格

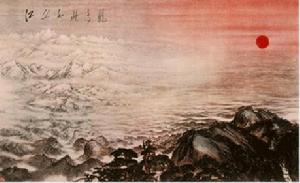

傅抱石名畫作品《江山如此多嬌》

傅抱石名畫作品《江山如此多嬌》20世紀50年代末60年代初,在中國傳統繪畫人文積澱最為豐厚的江蘇大地上,崛起了以傅抱石、錢松岩為首,亞明、宋文治、魏紫熙為中堅的新金陵畫派。以他們五人為主體的“江蘇國畫工作團”在60年代初,創造了跨越六省的二萬三千里寫生的壯舉,既實現了以中國畫這一古老畫種反映新時代現實生活的命題,又實現了中國畫筆墨語言與時俱進的豐富發展,他們衝破保守主義和虛無主義的雙重干擾,走上了傳統藝術與現實生活相契合的創作道路。由於江蘇畫派和其他地域性畫派的活躍,有力地推動了中國畫藝術由古典形態向現代形態的轉換。

“新金陵畫派”的整體風格是文人畫藝術傳統與現實生活相契合,清新的生活氣息與靈性的筆墨相交融,以秀美、柔美為主調,而秀中有雄、柔中帶剛,以傳統筆墨為根基,同時不拒絕吸收外來技法,如西畫的色彩、構圖法等,而且能不露痕跡,十分自然地融入到中國民族繪畫傳寫性、傾瀉性、書寫性三者辯證統一的“寫畫”美術體系中。

“新金陵畫派”的畫家們,在突破中國數百年保守主義和新近民族虛無主義的多重文化壁壘後,以中國山水畫全新的社會現實精神及筆墨藝術形態,整體展現出中國傳統人文思想,在歷經千年承傳後,於20世紀中葉發生了一個劃時代的歷史性演變。“時代變了,筆墨不得不變”,“從傳統的基點上出發,向新的時代生活要筆墨、要新意”,這種新的文化認識和藝術意識的新轉化,作為“新金陵畫派”出現、進展的導向理念,在有著深厚歷史背景的中國文化藝術思想史上,具有特殊深刻的變革性歷史意義。“新金陵畫派”這種在文化上的新思維、新觀念,極大地影響和促進了那以後中國畫各畫種的新發展。

總之,從新金陵畫派與山水現實主義的關係中我們可以看出,連線藝術與現實的中介,就是生活的方式。而新金陵畫派山水畫家們用其個性化、各具特色的生活體會與筆墨方式創造出了一種統一思想下的不同圖式,驗證了藝術在擔任傳達其社會功能上的特殊角色。然而,正是在這種把現實變為幻象的轉化中,也只有在這個轉化中,表現出藝術傾覆性之真理。也就是說,藝術只有作為藝術,只有以其破除日常語言,或作為“世界詩文”這種它自身的語言和圖像,才能表現其激進的潛能。正如馬爾庫塞說:“既然理念與現實、普遍與個別之間的衝突可能一直維繫到千年聖世的消逝,藝術也必定依舊是疏遠化的東西。假如藝術因其疏遠化而不為大眾說話,這種情況正是創造和永遠維護著大眾的階級社會自己造成的……藝術不能為革命越俎代庖,它只有通過把政治內容在藝術中變成無政治的東西,也就是說,讓政治內容受制於作為藝術內在必然性的審美形式時,藝術才能表現出政治。”可見,藝術與政治並不是水火不容的,可是藝術必須的略占上風,而革命題材的藝術,哪怕是烏托邦式的,身在其中,就算盲目,只要有足夠的真誠和熱情,藝術仍然可作為一個實現的目標。

擔負著歷史使命感的山水現實主義——如新金陵畫派的畫家們,正是以較強的思想深度和藝術形式、歷史真實性、藝術審美性的融合,將中國畫筆墨所承載的思想維度大大地拓展與延伸,從而使現實主義題材不再是人物畫承載的專利,山水畫——哪怕是一幅小小的花鳥畫,藝術家們通過比興或象徵的手法,也同樣的實現其思想觀念的傳遞。以新金陵畫派為代表的山水現實主義畫家們打開了通向藝術理想之國的另一扇門,難道不是藝術之幸,中國畫之幸?同時,也正是山水現實主義的出現,才打破了傳統文人畫家千年不變的安樂之夢,才終結了中國山水畫千年來為士大夫所孤芳自賞的境遇,江山多嬌也就不再為士大夫所獨占,藝術對大好河山的謳歌才真正實現了它普遍的價值。

可以說,中國傳統意義上的繪畫,自上世紀60年代初始後,便大步進入到了一個求新求變的創造性發展的新時期。“新金陵畫派”領風氣之先,也就成為了這箇中國美術新時期的先行群體。

“新金陵畫派”應新時代而生,合時代新潮而發展。唯有具備時代精神的藝術作品,才有合乎時代發展方向的藝術生命力,這是“新金陵畫派”之所以能夠站立於當代畫史之中,並被認為是20世紀中國畫壇最重要的一個畫派的根本原因。

從“新金陵畫派”五個代表人物來看,傅抱石先生的飄逸、錢松喦先生的古拙、亞明先生的淋漓痛快、宋文治先生的清秀、魏紫熙先生的厚朴給我們都留下了非常深刻的印象。

當時的五老在那種環境下畫出這樣一批好作品,是何等的不容易!當時的環境應該說對山水畫的創作非常不利,建國以後,人物畫受到了各個方面的重視,山水畫家在當時的情況下,有很多人手足無措,感到一籌莫展,非常困難。他們的負載很多,有政治的壓力,精神的壓力,在這種情況下他們能走出來,他們更多的用自己的真情、用自己的良心去擁抱藝術,他們尊重藝術規律,為藝術、為山水畫的發展在進行創作,這是藝術家的素質體現。五位先生修養特別高,文化底蘊深厚,對傳統研究的很深。

“新金陵畫派”是最先解決了傳統筆墨與新的意識形態之間的矛盾的統一的問題。這就是後來人們所說的“筆還是這支筆,山還是這座山。”但它所賦予的精神內涵,則是“舊山舊水變新顏”了。這是因為人的主體思想變了,審美姿態變了,形而上者的“道”也隨之變了。

對傳統的變革,就是筆墨的變革,其它的變革很容易,只要寫實就行了,就可以變革,你把古代的文人雅士變成現代的工人農民,這就是變革了,但是最根本的是文化筆墨的變革,這個變革最難,其他的變革為筆墨變革做鋪墊,最後達到筆墨的變革,在中國繪畫史上又跨入了一個新的里程。

“新金陵畫派”五位畫家中領軍人物是傅抱石先生,他對筆墨的變革不是從解放後開始,實際上他從40年代就開始變革。他在日本看到南宋傳到日本的一些畫,中間就有破筆皴,用這種筆法很容易畫新山水。錢松喦先生在五位畫家中的年齡最大,他的適應性很強,他也學過一些西洋畫,再加上傳統的筆墨,所以他變化起來不困難。宋文治、魏紫熙也是這樣,他們在解放前打下身後的傳統基礎,但是當時沒有很大的名聲,所以他們很容易變。亞明先生是唯一的例外,他是完全沒有包袱。他有一個非常可貴的精神,主動學習傳統,他把沈周的冊頁借到家裡學習。“新金陵畫派”有種團隊精神,就是靠這個在團隊中大家互相交流,互相切磋,才完成了山水畫的歷史性變革。

現實主義

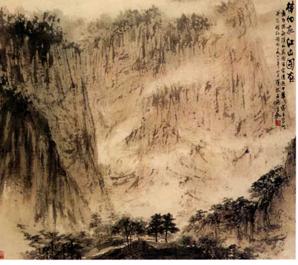

魏鎮展出作品《太行高秋》

魏鎮展出作品《太行高秋》基於此,“現實主義”應該理解為——也應該是——一個不斷發展的觀念,而不是封閉的觀念。事實上現實主義是人類共同文化藝術財富的積累,它是美學上的闡釋到觀念意識的推進與藝術實踐的演變等學術積累,以及藝術形式上的創新和推動社會發展的文化功能,彰顯了各民族的文化意義與價值。“真”、“善”、“美”當是現實主義美學的核心問題,它傳遞了時代的精神與社會的審美意識。它貼近時代與生活,歷史地追問當代社會生活的意義,並努力對當代社會中的積極建設者和參與者以深刻的人文關懷是現實主義的內涵。在當今構建和諧社會的文化背景中,我們重提“現實主義”顯然其意義不僅僅是繪畫本身的問題,更是與整個和諧社會構架中的文化建設的新課題。同時,我們今天重提“現實主義”也是探索具有現實主義繪畫風格的中國當代繪畫藝術的繼承、創新與發展的課題,創造具有較強的歷史傳承性與鮮明的時代特徵的藝術品。所謂不是封閉的,就是要有鮮明的中華民族特色和開放的學術眼光和藝術眼界,借鑑西方傳統和民族文化藝術的優秀遺產,將本土藝術的傳統和民族風格與他國傳統和民族的藝術的發展和演變動勢主動地圓融,展現中國當代的民族精神與社會風貌和民族文化的無限豐富的活力,展示當今中國面對世界文化現狀的文化態度和審美理想。“現實主義”作為一個不斷發展的概念,我們認為現實主義是歷史地對傳統民族文化藝術和當代的生存環境狀態與意義的關注與追問,反映當代社會與時代精神,感悟生活、體驗生命的意義與評判公眾的社會道德價值,關注民生及其人的情感和關愛生命與自然,實行高度的深刻的人文關懷,追求“真”、“善”、“美”的和諧統一的理想境界,滿足當代社會與民眾高品位的審美需求和文化精神的需求。

我們以“新金陵畫派”中國畫來印證現實主義的含義。上個世紀60年代,六朝古都南京崛起了以傅抱石、錢松岩和陳之佛為首,亞明、宋文治、魏紫熙等為中堅力量的新金陵畫派。他們不為傳統保守主義和民族虛無主義的雙重干擾,“一手抓傳統,一手抓生活”,在傳統藝術與現代生活的創作道路上,契合出了現實主義的創作方法與原則。60年代初期傅抱石與江蘇畫院畫家旅行寫生,歷時三個月的時間,行程二萬多里里,足跡遍及河南、陝西、四川、湖北、湖南、廣東六省,收集了大量創作素材,繪製了《待細把江山圖畫》、《紅岩頌》等作品。傅抱石與關山月合作《江山如此多嬌》,毛澤東為這幅作品親筆題字。作品以具象的手法融中國傳統筆墨技巧與構圖,表現了長城內外、大河上下的祖國大地,以唐宋青綠山水風格表現了鬱鬱蔥蔥的南嶺為近景,逐漸推移為四季景色的變化之中,直到以融進有西畫技巧表現的白雪皚皚的北國崇山峻岭,在如此多嬌壯麗的畫卷中,在滄海滔滔、雲水蒼茫的東方,一輪紅日冉冉升起。這種宏大的歷史感與新的審美理想體現了60年代中華民族的蓬勃奮進的向上精神。傅抱石還創作了《棗園春色》、《漫遊太華》、《西陵峽》、《陝北風光》、《峨嵋處處有歌聲》、《山城雄姿》、《瀟瀟暮雨》、《萬竿煙雨》、《平沙落雁》、《大滌草堂圖》、《虎踞龍盤今勝昔》等現實主義的中國畫作品,這些作品有的是歷史題材,有的是現實題材,無論是“歷史”還是“現實”大多是用山水畫的方式展示現實主義的性質,開拓了現實主義的美學範疇與表現空間。傅抱石早年留學日本,具有西畫的功底,在表現技法上突破了狹隘的傳統保守主義,而融合中西畫法創立了“抱石皴”,在形式上為中國的現實主義成功地找到了自己的表現手段。

錢松嵒的《井岡山龍源口》、《紅岩》、《萬里長城萬里春》、《泰山六朝松》、《黃洋界槲樹》、《光明萬年》等作品,儘管這些作品主要是以山水為主,但是卻反映了當時的社會精神面貌,具有十分明確的現實主義的意義,並且以追尋過去的足跡去追問歷史的意義。像《井岡山龍源口》、《紅岩》、《萬里長城萬里春》、《黃洋界槲樹》顯然是在追尋中國革命中的歷史意義。在創作手法上,將傳統的筆墨技法融進了西方透視法則的視角中,重視視覺經驗,再現了視覺上的真實。我們可以認為,用傳統的山水畫形式表現現實客體來體現一種現實主義的精神與創作態度,是新金陵畫派的一大特徵。不但新金陵畫派的領袖多畫山水畫,而且新金陵畫派的骨幹們也多畫山水畫體現現實主義的精神。如宋文治的《太湖之晨》,《玄武湖之夏》《新安江上》《峽江曉發》、《唐人詩意》、《輕舟已過萬重山》、《青衣江上》、《南溪清曉》、《江南細雨添畫意》、《江南春朝》、《黃山晴雪》、《華岳積翠》、《玄武湖之夏》,亞明的《杏花語山村》、《古運河之舟》、《巨松圖》、《苗家住高山》、《高山流水》、《峽江雲》,以及魏紫熙《黃山雲松》、《雲涌玉屏峰》、《奇峰高泉》、《秋江帆影》、《天塹通圖》等幾乎都是山水畫。當然也有亞明的《天問(屈原與弟子)》、《貨郎圖》以人物畫為主的現實主義作品,還有陳之佛、陳大羽的花鳥畫。他們的山水畫或花鳥畫將傳統的筆墨技法與西畫一些方法巧妙地融合,與當時的現實主義原則結合起來,創作出一批富有那個時代氣息和有民族特色的新山水畫或花鳥畫,拓寬了現實主義的創作方法的新空間。在整體風格上既有新金陵畫派相同性,又有繪畫技法上的差異性。江南的那種清秀空靈、雋美文氣是新金陵畫派繪畫風格的共同風格,然而個人面貌卻又顯示了畫家不同的藝術追求。如山水畫中,傅抱石的酣暢淋漓、瀟灑自如,錢松岩的沉穩渾厚、老練深遠,亞明的巧拔空靈、清新如練,宋文治的柔美雅新、溫文爾雅,魏紫熙的剛健遒勁、力拔千鈞。陳之佛的工筆花鳥雍容華貴、高雅自然,陳大羽的寫意花鳥豪邁縱橫、風度大氣,可謂各俱風騷自顯風格。除了陳之佛的工筆花鳥畫具有“寫實”性以外,其他畫家均為中國傳統的寫意畫法。這就讓我們領略到了現實主義不僅僅是唯一的“寫實”技法,其方法可以是多樣化的。

“新金陵畫派”作為一個富有極強的地方特色的畫派,相傳至今,後起之秀已成閃耀之星在繼續傳承與發展中。上世紀80年代以來,多元文化格局的開放性和審美多樣化,“後新金陵畫派”的現實主義也呈現出更為開放性追求。在南京畫壇上先後出現了一批“後新金陵畫派”的國畫家,如董欣賓、喻繼高、趙緒成、常進、范揚、朱道平、徐樂樂、周京新、方駿、喻慧、江宏偉等等。他們當今是否可以稱為“新金陵畫派”還可以討論。但他們肯定或多或少受到新金陵畫派的影響,這一點是無疑的,故此,我暫且稱為“後新金陵畫派”。他們其中多數是受過現代高等藝術院校的教育,有比較系統的中西美術發展史知識的文化背景和良好的繪畫功底,有更多機會接觸了較多的西方現代藝術與文化和現代美學思想,甚至受後現代美學思想的浸染。這些文化和藝術背景為他們在當下探索中國畫的發展,提供了新的參照和新的視野平台。在審美觀念和對待現實主義的態度方面,他們不一定專注忠實傳達客觀物體的形象,更多的是表現畫家對人生和自然的深層次的思考與自我生存環境的體驗與思索,在人與自然的問題上重提和諧的理念,展現了逸雅清晰、恬淡天然、返樸歸真的自然景觀的藝術品格。他們有的尋求由傳承“新金陵畫派”的因素到尋求當下的現實主義方法的新的繪畫意念和語言;有的以尋求當下的現代意識與傳統精神的契合;有的尋求當下審美藝術與現實主義審美理念的契合,逐步形成了不同的藝術觀念和個性化的手段,以突出的個人風貌在中國畫壇上顯露鋒芒。這種審美傾向是同當代多元化文化大背景下的當代人的生態環境意識相吻合的,當今的文化大背景給“後新金陵畫派”的繼承者提供了一個新的視覺理由,也就是說不是單一的思考人與人的生存關係——人與社會的關係,也思考了人與自然的生存關係給山水畫提供了新的契機,人物畫亦然。這正是他們的作品顯在了“現實主義”的時代感和現代性,甚至有“現實主義”的後現代意味特徵。這也是我們今天重新詮釋“現實主義”的最好註腳。

中國的文化態度一向比較含蓄,不把事情挑得太透,語言非常精緻卻又總是“語焉不詳”。以傅抱石為首的新金陵畫派畫家的山水畫作品,正是含蓄地不露聲色地體現了現實主義的創作主張,展現了那個時代的精神風貌。不但在語言表現手段上同中國傳統繪畫一脈相承,也非常符合中國文化精神與固有的現實主義的文化態度。新金陵畫派的現實主義作品給我們今天一個很好的啟示:“現實主義”並不是單一的直露的解釋社會問題或人生問題,它的主題與形式是多樣的,展現的繪畫技法也是多樣的,並非唯一寫實就是現實主義。避免“文革”時期將“現實主義”絕對化、簡單化,最終導致“現實主義”的被異化的結局。所以,我們今天討論現實主義,必須把現實主義放在一個開放的、多元的、並行不悖的文化背景中探討,將“現實主義”始終作為一個開放性的、發展的觀念來對待。

評價

盧星堂:“新金陵畫派”優秀傳人其代表作品靈谷雪(1988年46cm×60cm)

盧星堂:“新金陵畫派”優秀傳人其代表作品靈谷雪(1988年46cm×60cm)馬鴻增(研究館員):新金陵畫派是上世紀60年代的特定產物,它體現了傳統山水與生活的緊密結合。新金陵畫派不是傅抱石他們自己提出來的,而是葉淺予、黃苗子等北京畫家在與長安畫派的比較中講出來的。現在,朱道平、宋玉麟、方駿、常進等畫家的山水作品從表現對象到意味,都與傅抱石時代拉開了差距,還將他們納入新金陵畫派的傳人,就很不合適。

陳傳席(南師美院教授、博士生導師):畫派形成於交通、交往相對封閉的時代,一個畫派有首領,有骨幹,風格也基本相近。現在信息太靈通,狹義上已經不可能再有什麼畫派。但江蘇畫家抱成團往外打知名度,新金陵畫派不失為一個好的標識。

徐累(江蘇美術館學術部主任):在古代,藝木是為帝王與貴族服務,近代以來如海上畫派的任伯年、吳昌碩開始轉向為大眾服務,他們的繪畫所表現的趣味與古代是兩回事。所謂長安畫派、新金陵畫派,不是風格上的變化,而是它們的核心是為社會主義服務,因而與過去有很大不同。我們現在要形成流派,首先要找準我們的核心——亦即觀念和服務對象,如果還從風格、筆墨來標榜什麼畫派,就好比裡面沒東西,外面包裝得再好,也是名存實亡的。

與上述幾位專家基本否認新金陵畫派仍在延續的觀點不同,范揚(南師美院院長、教授)認為金陵畫派是一條線、金陵八家(清初)、新金陵畫派(上世紀六十年代)都是其間的波峰,眼下,新的波峰正在崛起,可以說.今天南京的畫家傳承了中國繪畫傳統的精粹,只有南京的畫家才真正懂中國畫。所以,主要在南京創作、活動的畫家仍可稱為金陵畫派。

與會專家們普遍認為,“新金陵畫派”是否還在承續,這本身不重要。重要的是南京的畫家們能否創出自己的路數,形成鮮明的個人風格,在全國畫界獲得一席之地。

市場趨勢

《待細把江山圖畫》傅抱石 1961年 111.5x100cm

《待細把江山圖畫》傅抱石 1961年 111.5x100cm生活氣息濃厚,傳統功底深厚是“新金陵畫派”藝術作品的共同特點。“新金陵畫派”以傅抱石、錢松喦、亞明、宋文治、魏紫熙等為代表。傅抱石是“新金陵畫派”的領軍人。作品早在上世紀40年代便開始進入流通領域,60年代山水大中堂精品在南京售價為600元人民幣,四尺開三的山水和人物在香港集古齋售價為600港元,丈二匹山水巨幅精品售價為1800港元。80年代後進入海外拍賣市場,價格逐步上揚。

近年來,他的繪畫作品頻頻出現在大型書畫拍賣會上,一直是近代傳統繪畫的畫價紀錄保持者。1996年《麗人行》以1078萬元成交價使中國近現代名家繪畫歷史性地突破了千萬元大關。《茅山雄姿》1999年首次在拍賣會的成交價為308萬元人民幣,2004年又以2090萬元成交,升值近7倍!2006年《雨花台頌》成交價4620萬元,創造了其作品歷次拍賣最高價,再一次刷新了單幅現代中國畫的拍賣紀錄。目前其國畫價格每平方尺最高價已經超過99萬元。傅抱石存世作品約3000張,其中山水畫約占七成,大畫約占兩成,藝術品的稀缺性,也是決定其價格偏高的一個重要因素。

除了錢松的《梅園新村》外,整場拍賣的價格基本顯示了“新金陵畫派”畫家們的作品在目前藝術品投資市場上的行情和走向。

首先值得關注的是,儘管南京藝術品市場價位比北京上海等大城市略低,但在這場專場拍賣中仍有魏紫熙的《黃洋界》以及亞明的《鐘山雄姿》分別以每平方尺14.48萬和11.35萬的價格刷新了最高紀錄。而此次拍賣中價位較高的幾乎都是這類具有鮮明新時代特徵的山水大畫。這正是“新金陵畫派”得以傲視中國畫壇的資本。相比之下,一批功力深厚的老輩畫家,卻因為固守傳統花鳥小品等題材尚未得到市場認同。比如南京四老中的李味青和張正吟,此次拍出幾件頗見功力的花鳥作品,價格都只在每平方尺千元上下徘徊。

其次,在當代畫家中,獨創風格、自成一家的作品正越來越成為“新金陵畫派”昂首拍場的主力。俞繼高的工筆花鳥、傅小石的無骨裸女、宋玉麟的設色山水、徐樂樂的卡通式高士、范揚的野獸派山水,都在此次拍賣中達到了每平方尺1萬至3萬的價格。現場競價也多集中在這些畫家作品身上。從這種受追捧的情況看,他們依然會有上升的空間。

相關新聞

新金陵畫派

新金陵畫派新金陵畫派代表作將集拍

2010年10月22日,在南京東宮大酒店將舉行一場書畫精品拍賣會,尚未開槌便已引人注目。只因,這些拍品大多出自一位不願透露姓名的資深媒體人之手,在多年的報導生涯中,他與錢亞宋魏,以及費新我、林散之等書畫名家都結下了不解之緣。作為有心之人,他數十年來也留意收藏。此次割愛出讓部分藏品,實在是因為多年蝸居後想買房手頭資金不夠。也因此,這些拍品不但保真,且相當出彩。其中,尤其比較集中地反映了建國六十年來江蘇書畫創作的整體水平,作者幾乎涵蓋了除傅抱石、陳之佛之外的所有著名書畫家。

一批新金陵畫派代表人物的代表作將集體上拍。錢松喦先生的《雲山圖》山巒疊嶂高峻,雲氣遊走飄忽。近處的小橋、流水、茅舍、古樹無不工寫細摩,收拾得恰到好處,配上老辣的題款,使畫面極古樸而又充滿生機。素有“宋太湖”美譽的宋文治先生的《江南三月》,創作於一九八四年三月,繁花映襯下的古老村落與遠方風送船帆片片交相輝映出春到江南仙境般的圖畫,加上設色素雅講究,布局獨具匠心,無疑是宋文治錦繡江南魚米鄉系列創作中難得的一幅好作品。亞明先生的《華岳雄姿》取勝於新穎的構思。通過借景剪接,畫家巧妙地將“自古華山一條道”與周邊的群山很好地融合到了一起,若不經過實地採風,若沒有深厚的創作功底,是很難如此這般來反映西嶽華山的全貌的。陳大羽先生《彩霞》無疑是在潑彩與點彩相結合方面的一次成功嘗試與探索。

費新我當面寫《滿江紅》

本次上拍的費新我先生的《岳飛滿江紅》尤為精彩,是這位媒體人親眼看著費先生當場寫的。此作創作於一九七二年底,其時費老因手術出院還不到半個月,由於體質虛弱,第一遍寫好後自己很不滿意,第二遍寫好後又發現落了一個字,隨即便補了上去。此幅《岳飛滿江紅》堪稱是費新我先生難得的一件傳世墨室。一九七三年五月,書畫篆刻家田原先生專門為林散之先生用鐘鼎文刻了一方《古為今用》的印章,使得林老書興大發,揮毫而成《毛主席詞卜運算元詠梅》書法精品。細觀這幅作品,通篇都以濃墨乾筆為主,騰挪轉折的行筆規跡及其所留下的筆鋒全都躍然紙上,從中不難看出林老在創作這幅作品時的精心和全力以赴。尤其難得的是,林老在該作上不僅用了《古為今用》這枚印章,且在落款處又加蓋了一枚平時極少使用的《不殘老人》的篆書印章,可見林老對此幅作品的認可與自我欣賞。武中奇先生創作的《范仲淹岳陽樓記》是六尺整張的大製作,自始至終用墨濃烈,用筆一絲不苟。大字書法家蕭嫻的書聯同樣不同凡響,她以八十八歲高齡寫下的“長虹遠引,飛閣回瀾”八個大字個個生動活潑,霸氣逼人,從那運筆的律動、飄逸中,自可讓人從中領略到蕭老的自信、才情、青春不老而肅然起敬。

給老百姓一個“撿漏”的機會

此次上拍的、至今仍活躍的眾多江蘇書畫家的作品,同樣精彩紛呈。著名工筆花鳥畫大家喻繼高先生的《新春》布局嚴謹、用筆工穩、設色素淡,十分難得。著名沒骨人物畫家傅小石先生的《倒騎毛驢的張果老》人物造型極其傳神逼真,讓人過目難忘。再如趙緒成、宋玉麟、傅二石、徐樂樂、孫曉雲、徐利明、黃惇等人的書畫作品,同樣也都體現出了他們嚴謹的創作態度和很高的藝術修養。記者留意到,這些拍品起拍價大多遠遠低於目前書畫家們的市價,有的甚至低了三倍還不止。對此,拍賣方表示,作為中秋、國慶之後推出的一個文化套餐,希望能滿足不同層次和普通消費者的收藏需求,所以,也有意識地給老百姓留了“撿漏”的機會。據悉,這批拍品將於20日、21日上午8:30-下午17:30在南京東宮大酒店貴賓樓四樓預展,並於22日下午1:00同場拍賣。