簡述

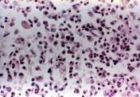

斑點熱(Spotted fever,SF)是由一群病原體為斑點熱群立克次體(Spot te d fever group rickettsiae,sfgR)引起的一組疾病的總稱,包括:落磯山斑點熱、鈕扣熱、北亞熱、昆士蘭斑點熱、立克次體痘和日本紅斑熱等。由於斑點熱死亡率低,且多發生 在 農村及邊遠地區,所以長期以來,人們對該病一直未予以足夠的重視,在很多流行該病的地 區,人們並不認識它。一直到1958年我國學者在內蒙古首次發現斑點熱群立克次體感染的血 清學線索以來[1],人們才對該群立克次體及其感染開始了調查和研究工作。經過 了近40年的研究取得了令人囑目的成就。現將我國斑點熱群立克次體及其感染的研究情況綜述如下。

斑點熱

斑點熱研究的歷程

我國SFGR的研究自1958年開始起步,迄今已近40年,大約經歷了3個階段。

第一階段:血清學研究階段。這一階段大約從1958年至1962 年。這一階段主要是從血清學上證實了我國存在 有SFGR的感染,這一階段最有意義的工作是范明遠等[1]對內蒙古阿巴嘎旗健康 人群進行的SFGR感染的血清學調查。調查結果表明:分別有11%和26.6%的健康人有抗西伯 利亞和抗小蛛立克次體的抗體。提示在當地居民中曾發生過北亞熱和立克次體痘的感染。這是我國首次在血清學上證實有SFGR感染的報告。

第二階段:病原學研究階段。這 一階段大約從1962年至1988年。這是我國SFGR研究的黃金階段。這一階段除了從病原學上證 實在我國有SFGR的感染及SF自然疫源地存在外,還通過血清學方法證實了在我國北方廣大的 地域裡分布著SFGR。這一階段突出的工作是王基欽(內部資料)、孔昭敏等、范明遠等分別從黑龍江的東方田鼠,新疆精河縣的草原革蜱,新疆精河縣、內蒙古 呼倫貝爾盟陳巴爾虎旗、哲里木盟通遼市的病人及內蒙古陳巴爾虎旗草原革蜱的蜱卵中分離 出了西 伯利亞立克次體。這在病原學上證實了我國有SF自然疫源地的存在及SFGR感染的病例。從1962年至今我國共分離並鑑定出近20株SFGR。

第三階段:分子生物學方法套用於我國SFG R研究階段。這一階段始於80年代末期,一直到今天。這一階段除了建立了一系列分子立克次體學方法,並用這些方法對我國SFGR進行了系列分子流行病學研究及菌種鑑定外,還通過 血清學方法和病原學分離方法證實了在我國南方部分省區也分布著SFGR。最富有成效的工作 是建立了單克隆抗體和多克隆抗體蛋白免疫印跡、SDS-聚丙烯醯胺凝膠電泳、DNA同源性雜 交、DNA酶切圖譜、脂肪酸氣-質譜聯用、免疫電鏡、 多聚酶鏈反應結合限制性片段長度多態性圖譜(PCR/RFLP)及DNA序列分析等一系列分子立克 次體學方法,並用這些方法對我國SFGR進行了系列分子流行病學研究及分類學研究。系列分 子立克次體學方法的建立和套用不僅從病原學上確證了在我國北方廣大的地理範圍記憶體在著 一個新的病種——北亞熱,而且還證明了在我國新疆精河縣、內蒙古 呼倫貝爾盟陳巴爾虎旗 及北京市昌平縣存在著北亞熱自然疫源地及證實了在我國黑龍江綏芬河市、虎林縣和內蒙古 阿拉善盟存在新的SFGR,即:黑龍江立克次體、內蒙古立克次體和虎林立克次體。

西伯利亞立克次體 HL-84 東方田鼠 黑龍江虎林縣 1962 瀋陽軍科所

西伯利亞立克次體 JH-74 草原革蜱 新疆精河縣 1974 新疆軍科所

黑龍江立克次體 HLJ-054森林革蜱黑龍江綏芬河市 1982 瀋陽軍 科所

黑龍江立克次體 H-5 斑點熱病人 黑龍江綏芬河市 1996 瀋陽 軍科所

西伯利亞立克次體 SFH-053 森林革蜱 黑龍江綏芬河市 1982 綏芬河衛生檢疫局

西伯利亞立克次體 An-84 斑點熱病人 新疆精河縣 1984 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 FT-84 草原革蜱雌蜱 新疆精河縣 1984 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 MT-84 草原革蜱雄蜱 新疆精河縣 1984 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 To-85 草原革蜱蜱卵 內蒙古呼盟 1985 中國預防醫科院流研所

西 伯利亞立克次體 Se-85 斑點熱病人 內蒙古呼盟 1985 中國預防醫科院流 研所

西伯利亞立克次體 W-88 斑點熱病人 內蒙古哲盟 1988 中國預 防醫科院流研所

內蒙古立克次體 Ha-91 亞東璃眼蜱 內蒙古阿盟 1991 內蒙古衛生防疫站

西伯利亞立克次體 BJ-90 中華革蜱 北京昌平縣 1990 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 BJ-91 中華革蜱 北京昌 平縣 1991 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 BJ-93 中華革蜱 北京昌平縣 1993 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 BJ-95 中華革蜱 北京昌平縣 1995 中國預防醫科院流研所

西伯利亞立克次體 BJH-95 刺猥 北京昌平縣 1995 中國預防醫科院流研所

虎林立克次體 HL-93 嗜群血蜱 黑龍江虎林縣 1993 中國預防醫科院流研所

西伯 利亞立克次體 NH-95 越原血蜱 福建省寧化縣 1995 中國預防醫科院流研 所

流行病學

經過近40年的研究,我國立克次體研究者對SFGR在我國分布有了一定的認識,雖然目前 對SFGR的調查只局限在部分省區,但在所調查的地區都發現了SFGR感染的證據,因此,可以 推測SFGR在我國分布很廣。現已查明:SFGR在我國北方的覆蓋面為北緯40°~50°、東經80 °~135°的地區。在這一區域裡從病人、齧齒動物、蜱及蜱卵中分離出了SFGR。在我國南 方的分布為北緯17°~28°、東經95°~120°附近的地區,是以人群、鼠類抗SFGR的血清 抗體及蜱中分離出SFGR為依據。通過病原學證實在我國存在的SFGR有:西伯利亞立克次體、 內蒙古立克次體、黑龍江立克次體及虎林立克次體4種。通過血清學證實的有:北亞熱、立 克次體痘及鈕扣熱。人群對斑點熱的易感性是普遍的。感染與流行主要取決於以下兩個因素 :(1)當地人群抗體水平的高低與年齡因素有關,成人高,兒童低,後者可謂高危人群( 包括外來人員),最易受到斑點熱群立克次體的感染;(2)感染與蜱接觸頻率的高低成正 比,不受性別制約。春季是蜱活動的高峰季節,人群在野外作業繁忙,也是斑點熱發生的高 峰季節。因此,病例的季節分布依媒介蜱的季節消長和人的活動而定。

在80年代中期以前SFGR的研究主要集中在我國北方,南方的研究一直比較薄弱,近10年 來SFGR的研究開始向南方轉移,相繼在福建省、廣東省和海南省的健康人群和病人及鼠類血 清中查到了SFGR抗體,並在福建省的越原血蜱中首次分離了1株西伯利亞 立克次體。

生態學

斑點熱是一組具有自然疫源性特徵的人獸共患疾病,因此,研究SFGR的生態學對研究斑 點熱是至關重要的。近40年來對SFGR的生態學研究也取得了很大的進展。現已證實SFGR是一 組經蜱或蟎叮咬傳播的專性細胞內寄生菌,野生動物參與循環,在野生動物、節肢動物與SFGR三者的生態循環中,蜱、蟎既是重要的傳播媒介又是該立克次體的保菌宿主,可經卵形成 垂直傳播,哺乳動物是節肢動物的寄主,感染蜱叮咬動物引起動物感染,健康的節肢動物叮 咬感染動物則引起蜱新的感染形成水平傳播。由此兩者之間維持著持久的SFGR感染循環。人 類只是偶然地接觸到這一個自然界的生態環節才發生感染或發病。

迄今為止我國用PCR和病原分離方法已在下列蜱中發現了SFGR及其核酸的存在,它們是:草 原革蜱、邊緣革蜱、森林革蜱、銀盾革蜱、中華革蜱、金澤革蜱、嗜群血蜱、日本血蜱、長 角血蜱、越原血蜱、微小血蜱、亞洲璃眼蜱、粒形硬蜱和微小牛蜱。在我國北方以草原革蜱 、邊緣革蜱、森林革蜱、中華革蜱、嗜群血蜱、日本血蜱、長角血蜱、亞洲璃眼蜱為主,而 在南方以銀盾革蜱、金澤革蜱、微小血蜱、越原血蜱、粒形硬蜱和微小牛蜱為主。

除了蜱媒介外,野生動物也參與了SFGR的生態循環,在我國SFGR的齧齒動物媒介以野生齧齒 動物為主,現用PCR和病原分離方法已查知參與了SFGR生態循環的齧齒動物品系有:東方田 鼠、長尾黃鼠、黑線姬鼠、棕背、麝鼠、黃毛鼠、黃胸鼠、海南屋頂鼠、小家鼠 等。在 我國北方以東方田鼠、棕背、黑線姬鼠、長尾黃鼠、麝鼠和小家鼠為主,而在南 方以黃毛鼠、黃胸鼠和海南屋頂鼠為主。

另外,大家畜也是蜱的主要宿主,如:在新疆、黑龍江、內蒙、廣東和海南等省區的牛、羊 和豬等大家畜的血清中都檢測出了SFGR的特異性抗體。

分子生物學研究

我國SFGR研究史上最輝煌的一頁莫過於80年代後期興起的分子生物學研究,在這個研究 領域裡我國SFGR的研究取得了令人囑目的成果。首先是相繼建立了一系列分子立克次體的方 法,如:單克隆抗體和多克隆抗體蛋白免疫印跡、SDS-PAGE、DNA同源性雜交、DNA酶切圖譜 、脂肪酸氣-質譜聯用、免疫電鏡、PCR/RFLP和核酸序列分析。其次是用這些方法分別對SF GR我國分離株進行了系統的分類學鑑定及遺傳關係的研究,不僅確立了我國目前存在著5種 類型的SFGR,即:黑龍江立克次體、內蒙古立克次體、虎林立克次體、西伯利亞立克次體和 西伯利亞立克次體變種,而且在病原學上確定我國存在有一個新的病種——北亞蜱傳斑點熱 (簡稱北亞熱),另外,還在國際上首次發現了康氏立克次體的株間差異性及在國際上首次用PCR技術從來自現場的蜱、蜱卵、幼蜱、蜱糞及嚙齒類動物臟器中檢測出了SFGR的DNA。PCR技術套用於現場的成功不僅從分子流行病學上確定我國黑龍江 、烏蘇里江沿岸的黑河市、遜克縣、虎林縣、饒河縣、密山市和綏芬河市;北京市昌平縣; 河北省淶水縣有SF自然疫源地的存在及為將來開展大規模的SFGR調查提供了快速、敏感的方法;最重要的是發現了SFGR在生態循環中另外一條感染途徑,即經感染的糞便傳播。

研究的展望

我國SFGR的研究雖然取得了很大的成績,但是,由於該群立克次體是專性細胞內寄生菌,分 離、培養及純化極為困難。因此,歷時近40年來,我國只在有限的幾個省區進行了SFGR的研 究並取得了病原學證據,大部分的省區尚無SFGR的研究報告。鑒於我國周邊國家有各種SFGR ,如:朝鮮有小蛛立克次體;日本有日本立克次體;泰國、印度和巴基斯坦有泰國蜱傳斑疹 傷寒立克次體,因此,進一步了解我國SFGR的分布及其種群是非常必要的。

另外,立克次體屬研究的焦點在於鑑定其毒力因子和它與宿主相互作用的特徵,SFGR的研究 同樣面臨著這一問題,隨著新技術的問世,SFGR的研究必將會有突破性進展。

再者,SFGR在我國分布的廣泛性和斑點熱的臨床病例數極不相符,這與廣大臨床醫務工 作者對該病缺乏認識或認識不足有關,因此,進一步在廣大的臨床醫務工作者中加強對該病 的宣傳十分重要。

參考文獻

1范明遠,趙樹萱,魏曦,等.某地區斑疹傷寒、北亞蜱傳斑疹傷寒 、Q熱及立克次體痘的血清學調查.中華衛生雜誌,1964,9∶46-49.

2孔昭敏,曹光遠,張遠富,等.新疆精河縣蜱傳斑點熱組立克次體的 分離和鑑定.微生物學通報,1982,9∶11-16.

3范明遠,於學傑,畢德增,等. 中國北亞蜱傳斑點熱分子流行病學研 究. 中國公共衛生學報,1992,11∶67-72.

4婁丹,吳益民,王冰,等.斑點熱群立克次體的一個新成員——黑 龍江立克次體的分離和鑑定. 中華微生物學和免疫學雜誌,1985,5∶250-253.

5Yu XJ,Jin Y, Fan MY,et al.Genotypic and antigenic identif ication of two new strains of spoted fever group rickettsiae isolated from China. J Clin Microbiol, 1993,31∶83-92.

6張健之,范明遠,畢德增,等.斑點熱群立克次體新種的分離和鑑定. 中國人獸共患病雜誌, 1996,12∶2-5.

7何擬,潘亮,於恩庶,等.福建省首次發現斑點熱.中國人獸共患 病雜誌,1992,9∶35.

8張健之,郭衍,賀金榮,等.廣東省三縣首次發現斑點熱群立克次 體的感染.疾病監測,1998,13∶285-290.

9Feng HM, Chen TS, Lin BH,et al. Serologic survey of spott ed fever rickettsiosis on Hainan island of China. Microbiol Immunol,1991,52∶6 87-694.

10畢德增,陳振光,陳敏,等.從福建首次分離出斑點熱群立克次體.疾病監 測,1996,11∶238-240.

11Zhang XF,Fan MY, Chen J, et al. Genotypical identification of seven rickettsia conorii strains.Acta Virologica,1994,38∶35-37.

12Zhang JZ,Fan MY, Bi DZ, et al. Detection of the spotted f ever group rickettsiae from ticks,tick ova,tickfaeces,androdentorgans by PCR in China.Acta Virologica,1995,39∶263-267.

症狀和體徵

在70%病例可有蜱叮咬史.潛伏期平均7天,變化範圍3~12天,潛伏期越短,感染越嚴重.發病突然,有嚴重頭痛,寒顫,虛脫和肌痛.熱度在幾天內可達39.5~40℃並持續(在嚴重病例長達15~20天),早晨可稍緩解.可有嚴重乾咳,在發熱的第1~第6天,大多數病人在腕,髁,手掌,腳底和前臂出現皮疹並迅速擴散至頸,面,兩腋,臀和軀幹.熱水,酒精塗抹常引起出疹.最初粉紅色斑疹將變成深色斑丘疹.約4天,疹損會變成瘀斑,融合成大片出血區,最後潰爛.神經系統症狀包括頭痛,煩躁,失眠,譫妄和昏迷及腦炎症狀;在嚴重病例血壓下降;肝腫大可存在,但黃疸不多見,局部肺炎可產生.未接受治療者可產生肺炎,組織壞死和循環衰竭,心和腦後遺症.在暴髮型病例可因心跳突然停止而死亡.

預後和預防

早期使用抗生素可使死亡率從20%顯著降低到7%,並可預防大多併發症.

無有效疫苗可用,無切實有效方法消滅整個地區的蜱,但可通過控制小動物群體使地方性流行區蜱的數目下降.為預防蜱接觸皮膚可將褲子塞進長靴或長襪,穿長袖襯衫,在皮膚表面塗擦25%~40%二乙基甲氨(diethyltoluamide),衣服上使用苄氯菊酯能有效驅蜱,但在兒童有毒性反應的報導.應保持良好衛生習慣,特別在兒童,要經常檢查有無蜱粘附身體.已吸過血的蜱應小心除去,不要用手指壓碎,防止感染.可用小鉗咬住蜱的頭部慢慢拉出,粘附處用酒精消毒.

在地方性流行區被蜱咬傷後,但無臨床症狀者,不要立即給予抗生素.但病人或其父母應密切注意早期症狀的出現,如有發熱,頭痛和疲乏出現,不管有無皮疹,抗生素治療應迅速開始.