簡介

Dunhuang juanzipu 敦煌卷子譜

Dunhuang music manuscripts

研究進展

自20世紀30年代起,一些中外學者對敦煌卷子譜進行多方面研究,並試圖通過解讀,將其譯為現代曲譜,但迄今對這些曲譜的譯譜以及其體式的辨識等,尚無一致的看法。

敦煌卷子譜用“一レクエス七ハ九十ヒマフてノムヤ”等譜字及幾個可能是節拍及演奏手法符號記寫。不少學者認為是琵琶譜,也有人認為是管色譜。由於二者記譜示意的法則不同,如各據其法則譯譜,其結果相異。

按照卷子譜上的分段標題,全譜計有25首樂曲,其曲名為《品弄》、《口弄》、《傾杯樂》、《急曲子》、《長沙女引 》《撒金沙》《營富》、《伊州》、《水鼓子》等。其中的“慢曲子”、“急曲子”“又曲子”等,似為曲式或段落名稱,而非曲名。

按抄寫的筆跡,這25首樂曲分為3群,即1~10曲為第 1群,11~20曲為第2群,21~25曲為第3群。對此譜的體式,有人認為是聯曲體的唐代大曲譜;有人認為是單曲體的唐代歌曲──“曲子”的伴奏譜;也有人認為是唐代舞蹈的伴奏譜。

成果

數十年來,致力於敦煌卷子譜的研究者,曾有任二北、楊蔭瀏、饒宗頤、張世彬及日本學者林謙三與平出久雄等,繼起者有葉棟、何昌林等多人。他們或將其譯成現代曲譜並付諸音響,或發表論文各抒己見,而音樂古譜學的研究探討,也正繼續向縱深發展。

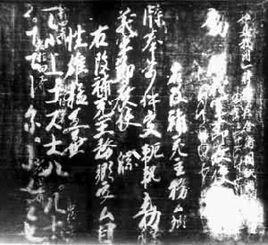

又,在另外兩幅敦煌卷子中,尚分別記寫有《浣溪沙》樂曲片斷和“二十譜字”(見圖)。在“二十譜字”旁邊所附的“散打四聲”、“小指四聲”等術語,對驗證敦煌卷子譜實為琵琶譜,確係一項重要資料。