由來

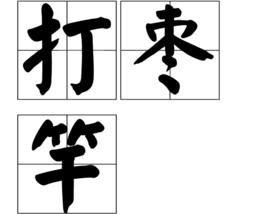

打棗竿

打棗竿明代後期流行於南北方(由北而南)的民間曲調。又稱為《打草竿》。此調流入南方之後,又稱為《掛枝兒》,王驥德《曲律》說:“小曲《掛枝兒》即《打棗竿》。”

《打棗竿》是一首在民間廣為流傳的古老曲牌,據歷史文獻記載,《打棗竿》在明代已盛行,在清代更為普遍。明代學者陳宏緒、王驥德、袁宏道、沈德符、凌濛初等人在所撰著作中,均對《打棗竿》在明代的流行情況有較詳盡的記敘。

“打棗竿”,始見於明人記載,沈德符《野獲篇》云:“嘉、隆間,乃興《鬧五更》、《寄草》、《羅江怨》、《哭皇天》……之屬。自兩淮以至江南,漸與詞曲相遠……比年以來,又有《打棗竿》、《桂枝兒》二曲,其腔調約略相似,則不問南北,不問男女,不問老少良賤,人人習之,亦人人喜聽之,以至刊布成帙,舉世傳誦,沁人心脾。”沈德符為明萬曆(1573-1620年)舉人,據其記載,《打棗竿》曲調當產生於明萬曆間。

明萬曆進士袁宏道亦說:“吾謂今之詩文不佳矣。其萬一傳者,或今閭閻婦人孺子所唱《劈破玉》《打棗竿》之類……”亦證其產生年代確在明萬曆間。

解釋

拼音:dǎ zǎo gān

顧名思義,打棗用的竿子,泛指在果實成熟以後需要用一個很長的類似竹竿一樣的東西把它弄下來,這個工具稱打棗竿。