簡介

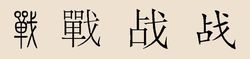

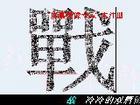

戰姓

戰姓戰[戰,讀作zhàn(ㄓㄢˋ)]

起源

第一個淵源

戰姓

戰姓源於官位,出自古代排兵布陣之戰爭、戰役指揮官,屬於以官職稱謂為氏。以官職為姓,古時朝廷有戰陣之官,主管行軍布陣,其子孫遂以其社會行為為姓氏,稱戰氏。

其姓源分雜繁複,不可一舉。

第二個淵源

源於姬姓,出自戰國時期滕國大夫畢戰,屬於以先祖名字為氏。西周時期,周文王之後被封於畢城,後以畢為氏。到戰國時期,滕國有畢氏族人名畢戰,是為滕文公屬下掌管井田的大夫,即主管國內農耕井田事宜。

在畢戰的後裔子孫中,有以其名字為姓氏者,稱戰氏。史稱戰氏正宗。

第三個淵源

源於姬姓,出自西周武王屬臣單公之後裔,屬於避難改姓為氏。該支戰氏,原為宋朝年間山東登州府永成縣人氏,原為單氏。時族中有人為官,後遭奸人所害,宋朝皇帝下令滿門抄斬。幸得朝廷內友人之報訊,一部分家人得以及時逃脫。

為避奸人追殺,同時痛記家族人等被殺戮,該單氏族人遂在本姓“單”旁加一“戈”,從此改為戰氏。

第四個淵源

源於姬姓,出自周成王少子姬臻之後裔,屬於避難改姓為氏。該支戰氏,原為單氏,清朝時期家中有人在朝中為武將,後遭奸人所害,全家遭難,唯家中有哥仨逃出。為避奸人追殺,亦痛記家族人等被怨殺,哥仨將其姓“單”字後加上“戈”字,合而為“戰”。繼而哥仨分別改名為戰龍,戰虎,戰青。

戰龍,戰虎,戰青後逃難至山東省登州府永成縣,遷逃期間戰青失蹤,戰龍,戰虎的後裔子孫生息繁衍至今,有在清朝末期遷播至山東、遼寧等地區者。

第五個淵源

源於滿族,出自源於金國時期女真阿典部,屬於以部落名稱漢化為氏。據史籍《清朝通志·氏族略·滿洲八旗姓》記載:滿族阿克占氏,源於金國時期女真阿典部,以部為氏,滿語為Akjan Hala,漢義“雷”,世居哈達、葉赫,是滿族最古老的姓氏之一,後多冠漢姓為戰氏、雷氏等。

第六個淵源

源於突厥族,出自唐朝時期西突厥族人後裔,屬於以居邑名稱漢化為氏。西魏文帝大統八年(公元542年),“突厥”這一民族稱謂始見於史籍《周書·宇文測傳》。突厥,是隋、唐時期活躍在大漠與西域的遊牧民族,原來是突厥汗國西面可汗統轄的部落聯盟。西魏文帝元寶炬大統十一年(公元545年),在西魏政權中把持軍政實權的丞相宇文泰,派遣酒泉昭武九姓中的胡安諾盤陀出使突厥,翌年,突厥遣使會訪西魏王朝,是為突厥與中原王朝正式交往之始。其後,突厥民族中的傑出首領阿史那·土門以得到西魏王朝的支持為事業起點,先後降服了相鄰的匈奴分支鐵勒部五萬餘落,勢力蒸蒸日上,之後開始著手反抗統治著漠北高原、壓迫著突厥民族的柔然汗國貴族。據史籍《新唐書》的記載,除上述昆陵都護府下屬十個都督府外,北庭大都護府還管轄輪台州等十三個都督府。北庭大都護府的治所在庭州金滿縣,其遺址為今新疆吉木薩爾北破城子。除北庭大都護府外,在北庭的南面還設有安西大都護府(又稱都護府)。

西突厥滅亡之後,絕大多數族人歸附大唐王朝,其中一部分族人被唐朝安置在營州地區(今遼寧朝陽)生息繁衍。突厥人崇尚英勇,尊奉拜火教神祇軋犖山,並將軋犖山視為戰神,許多營州地區的突厥女子在婚後皆至居處的最高山(鳳凰山)禱拜軋犖山,得子後多取名為“軋犖山”,漢義即“戰士、戰將、戰神”,其後逐漸融入漢族、女真族、蒙古族等民族,後多有取漢化姓氏者,即稱戰氏,世代相傳至今,其中,就有著名的康國人之後安祿山(亞力山大·軋犖山、康阿犖山)的後裔子孫,安祿山的母親就是西突厥中的阿史德部族女巫師。

始祖

得姓始祖

畢戰、阿史那·土門、安祿山、戰龍(單龍)、戰虎(單虎)、戰青(單青)。

各支始祖

戰永福:字明環,年壽及生卒年月無所考,世居山東黃縣九里戰村,以鋦匠為業,約在清康熙中葉(公元1690~1700年間)出居文登石嶺村,元配“李”氏,生卒年無考,生子“國華”。是為山東威海戰氏始祖。

戰完:原為萊陽縣庠生,未做官。故後葬萊陽縣房野村,因戰完之妻姜氏攜五子遷莒,故清乾隆年間修《戰氏族譜》以戰完為莒州戰氏一世始祖。從山西省洪洞縣大槐樹遷民之戰姓後裔分布於蘇、魯、豫、皖、鄂等地。

世系

第一世:

戰完,原為萊陽縣庠生,未做官。故後葬萊陽縣房野村,因戰完之妻姜氏攜五子遷莒,故清乾隆年間修《戰氏族譜》以戰完為一世始祖。戰完生有五子:長子戰懋易、次子戰懋書、三子戰懋詩、四子戰懋麟、五子戰懋孔。

第二世:

戰懋書,生四子:長子戰國儒、次子戰國士、三子戰國彥、四子戰國策。

第三世:

戰國儒,生三子:長子戰維藩,次子戰維寧、三子戰維楊。

第四世:

戰維寧,字泰明,明崇禎十五年(公元1642年)歲貢,戰亂末仕。清初定鼎,大行人以經明行修列狀上薦,戰維寧隱居北汶,閉門著述,累征不就,居家養祭,一遵古禮。“初,文稿甚富,遭地震,水涌,埋沒遺失。”生三子:長子戰和中、次子戰啟中、三子戰欽中。

第五世:

戰和,中生一子:戰凱。

戰欽中,於清康熙廿一年(公元1682年)考中歲貢,授冠縣訓導。生五子:長子戰捷、次子戰奏、三子戰靖、四子戰烈、五子戰略。

第六世:

戰凱,生一子:戰錫侯。

戰捷,清康熙廿五年(公元1686年)拔貢,授巨野縣教諭。生五子:長子戰錫卿、次子戰錫伯、三子戰錫鋌、四子戰錫黻、五子戰錫纓。

戰烈,生一子:戰錫九。

第七世:

戰錫侯,清庠生,一生未做官,但參與了清雍正十一年(公元1733年)的《莒州志》的編纂。生四子:長子戰旭、次子戰晟、三子戰普、四子戰暘。

戰錫伯,清乾隆元年(公元1736年)歲貢。生二子:長子戰睿、次子戰智。

戰錫廷,生五子:長子戰霈、次子戰雲、三子戰霯、四子戰雷、五子戰淮。

戰錫九,清乾隆七年(公元1742年)歲貢,授臨朐縣訓導。生五子:長子戰龍韜,次子戰龍池,三子戰龍標,四子戰龍章,五子戰龍光。

第八世:

戰雲,清乾隆三十七年(公元1772年)恩貢;戰旭,“英年樹幟‘文壇童子’,問業者多所成就,不受館金。遠近聞之,以課文呈正,幾盈案,皆殫心批評。”生二子:長子戰岱森,次子戰嵩森。

山東東原戰氏世系

第一世:戰運盛

第二世:戰洪世

第三世:戰邢公

第四世:戰平得

第五世:戰明安、戰明信(外遷東阿陳莊子)

第六世:戰魁、戰仁、戰豹、戰洪、戰清、戰明(外遷待考)

第七世:戰守勤

第八世:戰德行

第九世:戰鐸

第十世:戰憑仁、戰憑義、戰憑禮、戰憑信

第十一世:永字輩

山東梁山戰氏世系

第一世:戰運盛。

第二世:戰洪世。

第三世:戰邢公。

第四世:戰平得。

第五世:戰明安。

第六世:戰魁。

第七世:戰守科、戰守道。

第八世:戰得勝、戰得平(系戰守科嫡傳)。

第九世:戰領玉(系戰得平嫡傳)。

第十世:戰祖印、戰開印、戰洪印。

第十一世:戰緯(系洪印嫡傳)。

第十二世:戰復崇、戰復明、戰復顯、戰復正。

第十三世:戰山(系復正嫡傳)。

第十四世:戰大章、戰大讓、戰大旺。

第十五世:戰文佩(系大章嫡傳)。

第十六世:戰懷儉。

第十七世:戰玉存(註:戰玉庚一支去黑龍江省)。

第十八世:戰傳禎。

第十九世:戰繼朴。

第二十世:戰慶文。

第廿一世:戰東筱(女)。戰東海

遷徙

戰氏是一個多民族、多源流的古老姓氏群體,在當今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前五百位,在台灣省則名列第三百九十四位,多以登州為郡望。明朝初期,從山西省洪洞縣大槐樹遷民之戰氏後裔,分布於蘇、魯、豫、皖、鄂等地。

戰氏族人遷王山東莒縣之前居於北汶,有一定家學淵源。據家譜文獻《莒州戰氏族譜》記載:戰氏一世祖戰完,其父戰文魁,曾“授涿州儒學正堂”。“學正”,是明、清一州之學官,掌文廟祭祀,教育和官束所屬生員。按家譜文獻《莒州戰氏族譜·序》的記載:該支戰氏族人遷莒的原因是:“懋易祖以布衣而病於催科,勢不能支,合圖全逃。”也就是說,戰氏兄弟五人遷莒乃因科稅所逼。當然,戰氏並不是窮困潦倒之族,遷莒後應是較寬餘的,只有這樣,才有錢請塾師,第三世戰國儒才能考中歲貢。同時,並不是這一時期所有歲貢都能外出做官,這需錢財鋪路。因此可以肯定說,戰氏遷莒之初,即是一家境較寬裕,富紳之家。北汶戰氏,自明代遷莒,歷三世至戰國儒,於明天啟五年(公元1625年)中歲貢,外出做官,授鄆城縣訓導,戰氏家族開始興起。其後,第四、五、六、七、八世不斷有考中功名或外出做官者。從該支戰氏第九世之後直至清末,從史籍和族譜中沒有再發現有考中功名和外出做官的人,因此從第八世之後,北汶戰氏便不再出現較有影響的人物,戰氏家族在莒州境內的名聲逐漸淡出。

分布

今黑龍江省的哈爾濱市五常縣、通河縣、雙城市、伊春市、綏化市綏稜縣、大慶市、佳木斯市、齊齊哈爾市、七台河市,河北省的秦皇島市、滄州市吳橋縣、承德市隆化縣、衡水市故城縣、邢台市,吉林省的松原市、敦化市、延邊朝鮮族自治州安圖縣、汪清縣、四平市雙遼縣、通化市、舒蘭市,陝西省,遼寧省的營口市蓋縣、丹東市、朝陽市、大連市、瀋陽市、本溪市、朝陽市、瀋陽市、瓦房店市、鐵嶺市西豐縣、營口市、北票市、撫順市,內蒙古自治區的赤峰市林西縣,山東省的濟南市、臨沂市莒南縣、日照市東港區、莒縣、五蓮縣、菏澤市巨野縣、濟寧市微山縣、棗莊市、煙臺市黃縣、牟平縣、棲霞市、萊陽市、招遠市、龍口市、濰坊市臨朐縣、威海市榮成市、德州市禹城市、德州市寧津縣、德州市齊河縣、泰安市東平縣、滕州市、濰坊市安丘市、青島市膠州市、東營市廣饒縣,山西省的長治市,江蘇省的南京市、連雲港市東海縣,新疆維吾爾自治區石河子市,湖南省的懷化市,湖北省的武漢市、恩施市,北京市,天津市,重慶市,雲南省,貴州省,香港特別行政區,廣東省的珠海市、深圳市,台灣省等地,均有戰氏族人分布。

郡望

登州:即今山東省煙臺市下轄的蓬萊市。唐武則天時置,治牟平(今山東牟平)唐神龍年間遷蓬萊。明清登州府亦治蓬萊。登州古城,自有史料記載,距今已有近三千年的歷史。自那時起,古城人的祖先,就勞動、生息、繁衍在這塊土地上。人間仙境在這裡曾留下齊威宣王、燕昭王遣人來此尋仙藥的傳說和秦始皇漢武帝御駕蓬萊覓神山的足跡;傳頌著美麗動人的八仙過海的故事;記載了歷代名將廉吏愛國愛民、創業守成的史詩。港口要塞登州古港曾是海上“絲綢之路”最早的開放港口和聯通中國南北的交通樞紐,是外捍遼朝,內障中原的軍事要塞。自唐朝時期便與明州、揚州、泉州並稱中國四大開放口岸。這對促進中國經濟發展、文化交流和中華民族文明的形成做出重要貢獻。早在春秋戰國時期,古登州港就在溝通南北平原以及與朝鮮、日本的交往中,促進了地區間的交流。秦朝方士徐福率數千童男童女,攜帶五穀種子及百工的遠航船隊,就是從古登州港出發到日本的。隋朝大業四年(戊辰,公元608年)由裴世清率領的中國歷史上第一個由統一王朝派出的訪日使團,也是從古登州港出發橫渡到日本。到了唐朝,從唐貞觀四年(庚寅,公元630年)起,日本和朝鮮先後派到中國的“遣唐使”多達數千人次。他們相繼從登州港這個門戶進入中國前往唐都長安。日本著名高僧圓仁隨“遣唐使”從古登州港入唐,先後在唐朝遊學九年,在登州居住了兩年。圓仁撰寫的《入唐求法巡禮行記》、玄藏的《大唐西域記》和馬可·波羅的《東方見聞錄》並稱為“東方三大旅行記”。這本書是中日兩國文化交流史上的一部珍貴文獻。在書中對登州的地方行政、經濟以及唐時登州的物價情況都有詳細的記載。元朝時期,蓬萊為登州屬般陽路。明朝洪武元年(戊申,公元1368年)改屬萊州府,明洪武六年(癸丑,公元1373年)升為直隸州;明洪武九年(丁巳,公元1377年)升為登州府。登州即是今蓬萊。登州下轄八縣:蓬萊縣在明洪武元年省入登州,明洪武九年復置蓬萊縣仍為倚郭,西北沙門島有巡司,南朱高山下為高山巡司,東南有楊家店巡司;黃縣在西偏南有馬停鎮巡司;福山縣在西北有孫夼鎮巡司;棲霞縣;招遠縣在元朝時期屬般陽路萊州,到明洪武九年改屬登州府,西北有東良海口巡司;萊陽縣在元朝時期屬般陽路萊州,明洪武九年(丙辰,公元1376年)改屬登州府,東南有行村寨巡司;寧海州在元朝時期為直隸州,明洪武元年降為散州,改屬萊州府,並省倚郭寧海縣入州,明洪武九年改屬登州府,西南有乳山寨巡司;文登縣在北有辛汪寨巡司,東北有溫泉鎮巡司,東南有赤山鎮巡司。

堂號

登州堂:以望立堂,亦稱蓬萊堂、覓神堂。

家譜

民國年間木刻活字印本。現被收藏在山東省博物館。註:該譜修譜小引:文明日起記載以詳國有國史家有家乘閱世閱人譜亦重矣以似以續事非輕哉維我戰氏隸籍芝城九里店中卜居村東艮隅八世相傳爰處邑西夕陽幸衍詩書之澤祖若父殫其經營莫辭增修之勞子與孫勿謂細故勤勤懇懇詔茲來許生生世世尚其念。

山東威海戰氏宗譜

(民國)戰兆麟纂修,民國年間鉛印本。現被收藏在山東省威海市田村鎮東澇台村。註:該譜序引:蓋吾始祖乃山東黃縣九里戰家,清雍正時,因年歲饑饉,流落於威海,贅于田村鎮東澇台“于姓”之家。民國年間,同族舉人、同盟會會員戰兆麟先生聚合族修譜。

著者待考,民國年間木刻活字印本。現被收藏在遼寧省建平縣戰氏第十五代新字輩子孫戰智慧處。

著者待考,清乾隆年間木刻活字印本。現被收藏在中國國家圖書館、山東省圖書館。

據莒州戰氏族譜記載:

莒州戰氏一世祖是戰完,原為萊陽縣庠生,未做官。故後葬萊陽縣房野村,因戰完之妻姜氏攜五子遷莒,故清乾隆年間修《戰氏族譜》以戰完為一世始祖。戰完生有五子:長子戰懋易、次子戰懋書、三子戰懋詩、四子戰懋麟、五子戰懋孔。

戰懋書生四子:長子戰國儒、次子戰國士、三子戰國彥、四子戰國策。

戰國儒生三子:長子戰維藩,次子戰維寧、三子戰維楊。

戰維寧生三子:長子戰和中、次子戰啟中、三子戰欽中。

戰和中生一子:戰凱。

戰凱生一子:戰錫侯。

戰欽中生五子:長子戰捷、次子戰奏、三子戰靖、四子戰烈、五子戰略。

戰捷生五子:長子戰錫卿、次子戰錫伯、三子戰錫鋌、四子戰錫黻、五子戰錫纓。

戰烈生一子:戰錫九。

戰錫侯生四子:長子戰旭、次子戰晟、三子戰普、四子戰暘。

戰錫伯生二子:長子戰睿、次子戰智。

戰錫廷生五子:長子戰霈、次子戰雲、三子戰霯、四子戰雷、五子戰淮。

戰錫九生五子:長子戰龍韜,次子戰龍池,三子戰龍標,四子戰龍章,五子戰龍光。

戰雲生二子:長子戰岱森,次子戰嵩森。

戰氏遷莒之前,有一定家學淵源。據《戰氏族譜》記載:戰氏一世祖戰完,其父戰文魁,曾“授涿州儒學正堂”。“學正”,是明、清一州之學官,掌文廟祭祀,教育和官束所屬生員。

按《戰氏族譜》譜序的記載:戰氏遷莒原因:“懋易祖以布衣而病於催科,勢不能支,合圖全逃。”也就是說,戰氏兄弟五人遷莒乃因科稅所逼。當然,戰氏並不是窮困潦倒之族,遷莒後應是較寬餘的,只有這樣,才有錢請塾師,三世戰國儒才能考中歲貢。同時,並不是這一時期所有歲貢都能外出做官,這需錢財鋪路。因此可以肯定說,戰氏遷莒之初,即是一家境較寬裕,富紳之家。

北汶戰氏,自明代遷莒,歷三世至戰國儒,於明天啟五年(公元1625年)中歲貢,外出做官,授鄆城縣訓導,戰氏家族開始興起。其後,四、五、六、七、八世不斷有考中功名或外出做官者。

戰氏四世戰維寧,字泰明,明崇禎十五年(公元1642年)歲貢,戰亂末仕。清初定鼎,大行人以經明行修列狀上薦,戰維寧隱居北汶,閉門著述,累征不就,居家養祭,一遵古禮。“初,文稿甚富,遭地震,水涌,埋沒遺失。”

入清後,五世戰欽中,於清康熙廿一年(公元1682年)考中歲貢,授冠縣訓導。

六世戰捷,清康熙廿五年(公元1686年)拔貢,授巨野縣教諭。

七世戰錫伯,清乾隆元年(公元1736年)歲貢;戰錫九,清乾隆七年(公元1742年)歲貢,授臨朐縣訓導。

八世戰雲,清乾隆三十七年(公元1772年)恩貢;戰旭,“英年樹幟‘文壇童子’,問業者多所成就,不受館金。遠近聞之,以課文呈正,幾盈案,皆殫心批評。”

從該支戰氏第九世之後直至清末,從史籍和族譜中沒有發現考中功名和外出做官的人。

八世之後,北汶戰氏便不再出現較有影響的人物,戰氏家族在莒州境內的名聲逐漸淡出。

字輩

山東萊陽戰氏一支字輩:“國毛雲京文忠孝”。

山東萊陽戰氏一支字輩:“仕先世德可光忠功”。

山東永成戰氏字輩:“重治雲功文明祖德積善裕慶永世齊昌枝蘭正茂萬古流芳”。

山東黃縣戰氏字輩:“忠奉一景懷永可(文)大世紹鳳嘉經承衍慶祥宏偉盛兆民榮德基萬年”。

山東濟寧戰氏字輩:“玉興則允忠(中)厚傳家”。

山東龍口戰氏字輩:“之福壽永長久”。

山東東平戰氏字輩:“嗣傳繼興(慶)東祥元”。

山東東原、梁山、棗莊戰氏字輩:“運洪邢平明魁(仁豹洪清明)守德憑永樹大文懷玉傳(全)繼興(慶)東祥元士立金殿瑞景成家隆忠厚兆學廣恩錫有道清”。

山東莒縣、黑龍江牡丹江戰氏字輩:“承(興)光(廣)毓(玉)祥立士廷紀守存金平治田世百志代勇全”。

山東威海戰氏字輩:“永國仁克德一字兆守邦振源應萬吉天錫福立長人之初本善其正大同昌”。

山東煙臺戰氏字輩:“宏文字興積善餘慶永世其昌芝蘭正茂萬古流芳”。

山東梁山戰氏字輩:“運洪邢平明魁守得領印緒(緯)復(樹)大文懷玉(毓嗣)傳繼慶(興)東祥”。

遼寧建平戰氏字輩:“父慈子孝誠唯一家之政兄寬第忍堪稱百代之宗”。

遼寧蓋州戰氏字輩:“國守長鳳殿家慶永昇平天恩祖德厚賢孝百世榮”。

遼寧營口戰氏字輩:“永國希廣照勝”。

吉林延吉戰氏字輩:“振雲山明文”。

吉林九台戰氏字輩:“會國勝世立蔭乃大樹權瑞兆豐年泰榮光迪吉祥仁恩欽聖善忠恕啟賢良福德昌隆永茂才裕澤長勵勤克致富俊秀慶同芳”。

黑龍江大慶戰氏字輩:“景義福壽……”

黑龍江雙城戰氏字輩:“德守志成士邦國殿福君績玉興義廣恆太錄陽坤”。

戰龍、戰虎、戰青嫡系後裔字輩:“守有倉功(貴元)鳳雲德寶奎振先學新銀財寶權忠孝福祿祥玲雲志世傑”。

名人

戰兢

(生卒年待考),東漢人,為諫議大夫。

戰貽慶

(生卒年待考),五代時人,進士。

戰德淳

(生卒年待考),本書院人。著名北宋畫家。因試蝴蝶夢中家萬,蘇武牧羊假寐,以見萬里意,遂魁。能著色,人物甚小,青衫白褲,烏巾黃履,不遺毫髮。又作紅花綠柳,清江碧由,一扇之間動有千里光景,真可愛也。

戰慎

(生卒年待考),祁縣人。著名明朝官吏。明朝洪武初年,戰慎官放揚州知府。

戰睿

(生卒年待考),膠州人。著名明朝官吏。明朝宣德年中期,戰睿出任太原府通判。

戰符

(生卒年待考),江蘇蘇州人。著名明朝官吏。明朝萬曆年中期,戰符出任南京戶部司務。戰符作有著名的《羅公祠記》。閱其文,有官留都之句,是官南京者。大足縣寶頂山,有戰符靈湫泉詩碑,又有圓覺洞石壁詩,署銜云:忠州刺史楚人戰符。是又官忠州知州也。

戰正

(生卒年待考),字德義;山東高密人。著名明朝大孝子。父恩沒太寧,正遍訪弗獲,忽有老人備告之,果得骨歸。後中鄉舉,不仕。

戰翱

(生卒年待考),字滕霄,戰正之第二子;山東高密人。著名明朝官吏,教育家。父復敬卒,戰翱廬墓三年,母卒亦如之。鄉人稱讚其孝。時為邑癢生。明景泰四年中舉鄉薦,任冀州訓導,因上述陳言,論宦寺之禍,遂被罷官,以受徒終其生。

戰效曾

(生卒年待考),號魯村。著名清朝官吏。清乾隆己卯年直隸寧津舉人,歷官歸安、嘉善、富陽知縣。後升海寧州知府。

戰錫侯

(生卒年待考),戰完第六世孫;莒州人(今山東莒縣)。著名清朝學者,年史學家,莒州戰氏七世祖。戰錫侯是庠生身份,一生未做官,但卻乃清雍正年間《莒州志》的主要分纂者。據清雍正《莒州志·藝文·序傳》“復大學文”記載,明朝時期的莒州儒學被稱“大學”,“入學十五名,廩缺三十”。到清朝初期,由於戰亂和地震,造成莒州“邑里蕭條,人才寥落,入學數減至十二名,廩缺仍舊,大學降為中學”。為了恢復莒州的入學名額,在清雍正初年,北汶戰錫侯聯合莒州境內的許多生員,協助莒州學正劉隆錫、知州陳永年,寫出書面申請,努力爭取,終於在清雍正三年(公元1725年)農曆6月“詔旨頌到,準復莒州大學”,時人都說:“二、三人之力也。”戰錫侯雖然只是庠生身份,一生從未做官,但對於莒地的教育和文化事業曾做出過突出貢獻。

清雍正十年(公元1732年),李方膺任莒州知州,第一件事就是捐俸倡修學宮,戰錫侯積極回響,學宮修成,與李方膺和詩紀念。

清雍正十一年(公元1733年),李方膺重修《莒州志》,以戰錫侯為主要分纂者。戰錫侯不負重任,廣覽博採,收集了大收集了大量的資料,終於使一部地方文獻流傳於後世,這就是著名的雍正朝所撰之《莒州志》。

戰興羲

(公元1933~今),山東省登州府人。著名當代教育家。吉林省松花江大學校長兼董事長、法人代表。戰興羲於1950年抗美援朝負傷後,回國療養。1959年畢業於東北師範大學中文系,曾任著名教育家張德馨的秘書。

1989年3月,在長春市十三所高校三百零七位離退休教育家的倡儀支持下,戰興羲以敢為天下先的膽識,創辦了東北三省第一所私立大學——私立楹花江大學。《人民日報》、《光明日報》、中央省市等三十餘家新聞單位做了報導和廣播。松花江大學創辦十年來,戰興羲兼董事長保持了勤儉建校,艱苦拼博的精神風貌,堅持將中國嚴謹治學的優秀傳統和為改革開放培養人才結合起來,得到了各級政府和教育部門的關懷和幫助,他兼董事長雖然身患多種疾病,動過大手術,只要身體能挺得住,他始終為學校的前途和發展在努力奮鬥。他這種忘我的獻身教育事業的精神和堅實的辦學業績,在1997年榮獲了全國“民辦高校先進單位”的稱號,1998年榮獲了“全國民辦高等教育創業獎”的榮譽獎牌。全國人大副委員長王光英親筆為本校題寫了校名。松花江大學具有高級職稱,豐富教學經驗的師資隊伍一百五十餘人,教學設施完備,擁有計算機和語音設備,特設深受學生歡迎的選修課程。松花江大學始終堅持“綜合全面培養、中外結合教學、全程系列管理”,探索了一套科學嚴謹的辦學模式,形成了成熟的推薦就業網路,數千名大學生走向各行各業,數百名學生赴日、俄、韓、美、新加坡等國家留學深造。四十多個國外考察團來校參觀訪問,與國外十四所私立大學建立了校際關係。戰興羲兼董事長代表私立大學在聯合國亞太地區私立大學校長研討會上作了交流報告。這些都為松花江大學在國內外樹立了良好的形象,為民辦高等教育走出了一條新路。

戰興羲在1990年出任全國民辦高等教育委員會常委、1991年出任東北地區民辦高校協作會第一副理事長兼秘書長,1994年出任中國《民辦教育天地》雜誌編委,1994年出任吉林省長春市社會力量辦學研究會副會長,1995出任吉林省社會力量辦學協會理事。

戰同勝

(公元1934~今),山東長島人。著名當代教育家。1960~1970年在大連工專任教;1971~1989年在大連理工大學任教;1990年至今年內在大連大學任教;教授。戰同勝任教四十餘年,總站在教學第一線;撰寫計算數學方面的專著六部,已出版發行的五部,計一百三十餘萬字;撰寫並發表計算數學、教學法等方面學術論文約四十餘篇;主持幾項科研項目的研究等。戰同勝多年來培養計算數學的研究生多名。目前主要研究計算數學、計算機算法和有關這一方面的諮詢。

戰元齡

(公元1934~今),山東長島人。著名當代教育家。教授。1954年入北京大學物理系,1955年赴民主德國留學,1961年畢業於德國耶那Friedrich-Schiller大學物理系。同年到南開大學任教至今。

1986~1995年任物理系光學教研室主任。現任中國光學學會副秘書長。戰同勝長期從事光學領域的教學和科研工作。科研工作涉及薄光學、集成光學、光纖感測技術和光學神經網路等領域。在國內外重要刊物如《物理學報》等及其他刊物上發表學術論文六十多篇。戰同勝參加研製的“八倍錐軸深橢球冷反光鏡”和合作完成的“光神經網路的模型、學習算法、實現技術與套用研究”分別獲1985年和1997年國家教委科技進步二等獎,參加編寫的《光學》一書獲1988年國家教委高等學校優秀教材一等獎。還譯著多部物理和光學教材。

戰培國

(公元1936~今),山東文登人。戰培國1961年畢業於山東農業大學。文登市畜牧局高級畜牧師。中國農學會會員,中國畜牧獸醫學會家禽分會會員,中國草原學會會員,山東農業工程學會會員,《草與畜》、《草業科學》、《山東農業》、《山東科技報》通訊員。戰培國發表論文有四十餘篇,其中《文登黑鴨的選育》獲省科協二等獎、省畜牧獸醫學會三等獎、威海市科協一等獎;《文登市發展奶山羊致富途徑》獲山東農業工程學會二等獎;《科學養兔致富》獲山東農業科學致富展覽文字三等獎。戰培國主持的“文登黑鴨優良高產系的選育研究”課題獲山東科技進步三等獎,“文登市畜牧資源調查和區劃報告”獲山東省農業區劃委員會二等獎;參加的“山東省草地調查報告”獲省科技進步集體二等獎。戰培國合著的《畜牧獸醫適用技術百科全書》、《中國“八五”科學技術成果選》、《中國現代科教文選》、《專業戶顧問》、《煙臺市農業志》、《世界優秀專利、技術精選(中國卷)》。

戰培國獲煙臺市政府農業先進工作者、文登市政府專業技術拔尖人才稱號及農業部草地工作榮譽證書。事跡被收入《中國科技人才大辭典》、《當代中國科學家與發明家大辭典》、《當代中國科學家傳略》、《科技專家名人諮詢通訊錄》、《齊魯科教興農群英譜》。

戰學卿

1947年4月生,黑龍江密山人,黑龍江省社會科學院經濟學研究所農業經濟研究室主任、副研究員、碩士研究生導師。1970年11月參加工作。1974年畢業於復旦大學國際政治系。1970年11月~1974年4月在上海復旦大學國際政治系國際政治專業學習。1974年5月~1979年3月在黑龍江省哲學社會科學研究所從事科研工作,1979年4月~1984年6月在黑龍江省社會科學院從事科研工作,1984年7月~1985年11月在黑龍江省社會科學院從事人事工作。主要科研成果:《縣經濟體制改革理論與實踐》黑龍江人民出版社1987年出版),《黑龍江省經濟發展研究》(中國經濟出版社1989年出版),《科技興省的經濟學思考》(黑龍江人民出版社1991年出版),《縣域經濟如何市場化》(黑龍江人民出版社1993年出版),《人生知識大辭典》(中國青年出版社1992年出版),《全國百村勞動力情況調查》(中國統計出版社1989年出版)。發表的主要論文:《論農業發展後勁的制約因素及其對策》(《學術交流》1988年第6期),《農村剩餘勞動力轉移的原則和政策》(《黑龍江社會科學》1990年第2期),《發展壯大黑龍江省村級集體經濟之我見》(《黑龍江社會科學》1994年第5期),《黑龍江省發展畜牧業經濟問題》(《學術交流》1995年第5期),《試論發展庭院經濟的作用與對策》(《黑龍江社會科學》1997年第4期),《黑龍江省農業勞動力利用與轉移問題調查研究報告》(1996年提交中國社會科學院)。

戰德臣

1982----1986:畢業於哈爾濱工業大學計算機組織與系統結構專業獲學士學位

1986----1989:畢業於哈爾濱工業大學計算機套用專業獲碩士學位

1990----1993:畢業於哈爾濱工業大學計算機套用專業獲博士學位

1989----1992:哈爾濱工業大學計算機科學與工程系助教

1992----1995:哈爾濱工業大學計算機科學與工程系講師

1995----1999:哈爾濱工業大學計算機科學與工程系副教授

1999----2002:哈爾濱工業大學計算機科學與技術學院教授

2002----目前:哈爾濱工業大學計算機科學與技術學院教授、博士生導師

社會兼職

國家工業自動化系統與集成標準化技術委員會委員

黑龍江省製造業信息化專家組成員

國家863/CIMS主題企業管理與電子商務系統專題工作組成員

學科

計算機套用技術

研究方向

主要研究領域為企業智慧型計算技術,涉及現代集成製造系統、現代企業管理與決策支持、虛擬企業集成、網路與資料庫、軟體工程與信息工程等,分四個層面:管理理論層面、企業建模與方法論層面、軟體技術實現層面、數學算法與智慧型算法結合層面,將信息與軟體技術、現代管理技術和製造技術相結合,將軟體抽象、軟體體系結構、系統最佳化、數據與知識工程等基礎理論/核心技術的研究與企業資源計畫系統(ERP)、供應鏈系統、電子商務系統、決策支持系統等大型軟體系統研發相結合,通過企業套用工程,實現求解複雜的企業競爭力提高問題。具體而言為,用先進信息技術實現先進的軟體系統,在軟體系統中體現先進的管理理念與管理模式,在軟體系統中套用數據與知識工程技術使軟體系統智慧型化、友好化,同時採用正確的方法論去指導大型軟體系統的構造、設計、開發與實施工作。

論著成果

1. 國家863計畫重點套用示範工程"哈爾濱電機有限責任公司CIMS工程項目"項目副總師

2. 國家863/CIMS重點課題適合中國國情的可重構ERP系統項目負責人

3. 國家863基礎研究項目:基於知識的FMS/CIMS診斷方法,基於面向參數企業經濟模型的CIMS領導信息系統等獲部級科技進步三等獎

4. 戰德臣等,生產管理系統的結構及實現方法,計算機集成製造系統-CIMS(E I:EX 99084743833),1998

5. 戰德臣等,動態聯盟建立過程研究,計算機集成製造系統-CIMS (E I:EX 98024090134),1997

6. 葉丹、戰德臣,企業的敏捷性及其度量體系,中國機械工程,1998

7. 戰德臣等,一種實用網路計畫系統的實現,計算機工程,2002,Vol28

8. 戰德臣等,基於物料/工藝清單的網路圖繪製方法,中國機械工程,2003

9. 戰德臣等,集成化企業管理中的責任流管理模式,計算機集成製造系統-CIMS,2003

10. 戰德臣等,巧學巧用Word7.0 for Windows95中文版,計算機實用基礎,電子工業出版社,1996/2001