英文原文

What I Have Lived For

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a great ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.

I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness–that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss. I have sought it finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what–at last–I have found.

With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway above the flux. A little of this, but not much, I have achieved.

Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer.

This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me.

翻譯

我為什麼而活著

[英]羅素

對愛情的渴望,對知識的追求,對人類苦難不可遏制的同情心,這三種純潔但無比強烈的激情支配著我的一生。這三種激情,就像颶風一樣,在深深的苦海上,肆意地把我吹來吹去,吹到瀕臨絕望的邊緣。

我尋求愛情,首先因為愛情給我帶來狂喜,它如此強烈,以致我經常願意為了幾小時的歡愉而犧牲生命中的其他一切。我尋求愛情,其次是因為愛情解除孤寂——那是一顆震顫的心,在世界的邊緣,俯瞰那冰冷死寂、深不可測的深淵。我尋求愛情,最後是因為在愛情的結合中,我看到聖徒和詩人們所想像的天空景象的神秘縮影。這就是我所尋求的,雖然它對人生似乎過於美好,然而最終我還是得到了它。

我以同樣的熱情尋求知識,我希望了解人的心靈。我希望知道星星為什麼閃閃發光,我試圖理解畢達哥拉斯的思想威力,即數字支配著萬物流轉。這方面我獲得一些成就,然而並不多。

愛情和知識,儘可能地把我引上天堂,但同情心總把我帶回塵世。痛苦的呼號的回聲在我心中迴蕩,飢餓的兒童,被壓迫者折磨的受害者,被兒女視為可厭負擔的無助的老人,以及充滿孤寂、貧窮和痛苦的整個世界,都是對人類應有生活的嘲諷。我渴望減輕這些不幸,但是我無能為力,而且我自己也深受其害。

這就是我的一生,我覺得它值得活。如果有機會的話,我還樂意再活一次。

課文鑑賞

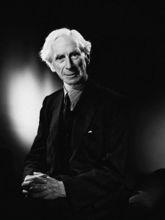

伯蘭特·羅素是當代世界思想文化名人,在他將近一百年的漫長生活歷程中,在許多領域獲得了巨大的成就。他在哲學、數學、政治、教育、倫理、文學、宗教和社會學等諸多方面,都有卓越的建樹,尤以哲學和數學為最。他被西方稱為“百科全書式的作家”。他還是個文學家,這也許讓不少人感到意外。1950年,瑞典文學院授予羅素該年的諾貝爾文學獎,以表彰他“捍衛人道主義理想和思想自由的多種多樣、意義重大的作品”。他對文學園地不經意的闖入,令許多為了文學以生命相搏的作家汗顏。

本文是羅素的思想隨筆,從中可以窺見思想家羅素的崇高思想境界和偉大人格。“我為什麼而活著”?這樣的問題既簡單又複雜,既重大又往往被人忽視。人為什麼活著?實際上這是人類始終關心的一個哲學命題,是人類對自身永恆的追問。羅素作為一個偉大的思想家、哲學家,他用文學的筆法,對這個永恆的命題作出了響亮的回答,通俗而生動的亮出了自己的思想。作者在這篇短文中,開門見山回答作為文章標題提出的問題,他活著的三個理由或三個目標是:第一,對愛情的渴望;第二,對知識的追求;第三,對人類苦難不可遏制的同情心。作者用“純潔”“強烈”兩個詞來形容這三種感情,它們是作者在漫長一生中奮鬥不息的強大精神動力。

中間三段對第一段內容進行具體闡述。作者說,追求愛情,有三方面的原因:第一,愛情可以帶來狂喜;第二,愛情可以解除孤寂;第三,愛情的結合可以使人看到想像的天堂景象的神秘縮影。總之,愛情使人生活得更加美好;追求愛情,則是追求人生的境界。在這裡,作者把愛情描寫得極其美好,閃耀著人性的光輝。作者也以像追求愛情一樣的激情去追求知識。這裡寫了追求知識的三個方面:一是了解人類心靈;二是了解星星為什麼發光;三是理解畢達哥拉斯思想的威力。這三方面實際上包含了人類知識的幾個重要方面:人類、自然和社會。愛情和知識把人引向美好的理想境界,對人類苦難的同情讓人把目光投向現實世界。於是,作者耳邊經常迴響起痛苦的呼喚,眼前浮現的是飢餓中的孩子、被壓迫者和孤苦無依的老人。在這裡,體現了一個偉大思想家拯救人類苦難的良知。但作者同時也不得不承認,他對苦難的拯救往往失敗,這就使人更加痛苦。

最後一段,作者說:“這就是我的一生,我覺得值得為它活著。”確實,愛情、知識、同情,寫在了羅素生活的旗幟上,高高飄揚。他的追求激情,追求知識,關愛人類,從不同角度塑造了偉人羅素。他追求愛情,他說:“在我所愛的那些女人身上,我欠下了很大的人情,如果不是她們,我的心地將偏狹得多。”他追求知識,生命不息,寫作不輟,一生留下七十多部著作和無數文章,他把自己所有的智慧和力量都獻給了人類。他從小失去父母,一生坎坷,命運多舛,但他始終關愛人類:反對戰爭,反抗獨裁專制,追求世界和平。年輕時因反戰而鋃鐺入獄,在他老邁的晚年,仍致力于禁核運動,奔走呼號,創立和平基金會。就在他逝世的當天,還為以阿戰爭給人民帶來的災難而憂心忡忡。這一切緣於他對人類的同情和愛心。

這篇文章是《羅素自傳》的序言,可見它的重要性,從中可看出羅素思想的全部內涵;這篇文章,可看作羅素生活的宣言書,這其實也是古今中外許多偉大人物共同的人生準則,具有普遍意義,所以它能引起人們的共鳴。

愛因斯坦說過:“閱讀羅素的作品,是我一生中最愉快的事件之一。”閱讀這篇隨筆,也是令人愉快的。它短小精練,層次分明,充滿理性的力量;文章又飽含巨大的激情,字裡行間透出思想家羅素博大的情懷和崇高的人格魅力,他對人類的拳拳關愛之情,尤其令人感動。看這樣的文章,能讓人感到自己在一個巨人面前,顯得是多么的渺小!它當然也可以激發你努力向上,追求知識,追求崇高的思想境界。也許可以說,僅僅是文學家,不一定能寫出這樣富有思想深度的隨筆,只有羅素這樣的集思想家和文學家於一身的偉人,才能寫出這樣感人至深、發人深思的文字。

作者簡介

羅素照片

羅素照片伯特蘭·羅素出生英國,他2歲喪母,4歲喪父,由他的祖父把他撫養成人。他一生坎坷,命運多舛,但他始終堅強地生活。他一生追求知識、追求真理。

羅素追求愛情,在他漫長的一生中,他愛過不止一個女性,經歷過幾次婚姻的變故,但他始終是真誠的。

羅素一生著書71種,論文幾千篇,在哲學、數學、政治、歷史、宗教、社會學等方面,皆有極大的建樹,享有“百科全書式思想家”之稱。他被稱為“20世紀最知名、最有影響力的哲學家”之一,還被無數人視為是“未來時代的先知”;他還是著名的數學家、邏輯學家,社會活動家,又被公認為“富有鼓動天才的辯論家”。在1950年他又獲得了諾貝爾文學獎,被稱為“百科全書式文學家” 。

羅素的文學作品並不多,他的文學成就並沒有達到登峰造極的程度,但人們愛屋及烏,於1950年把諾貝爾文學獎授予他,理由是“表彰他捍衛了人道主義理想和思想自由的多樣而意義重大。”

羅素一生追求和平,反對戰爭,曾2次因反戰而入獄。1961年,89歲高齡的羅素因參與核裁軍的遊行被拘禁7天。1967年他和薩特還成立了民間法庭——“羅素法庭”,揭露美國的戰爭罪行。

羅素的一生,是激情澎湃、熱情浪漫的一生,是不息求索、追求知識的一生,是捍衛和平、對人類的苦難充滿同情、關愛的一生,這樣的一生,也當然是豐富多彩、精彩紛呈的一生。