急性腸套疊

急性腸套疊本病在我國發病率較歐美為高,約占新生兒的5-4%。男高於女,約1.5-3:1。多發於4-8月肥胖小兒。以春末夏天多見。 急性腸套疊的病因至今仍不清楚,目前比較公認有以下因素:(1)飲食改變和食物刺激;(2)局部解剖因素;(3)植物神經因素;(4)痙攣因素;(5)迴腸末端集合淋巴下降增殖肥厚;(6)病毒因素;(7)免疫因素;(8)遺傳因素。本病的治療,早期以空氣灌腸,重定手術。病程越長,局部嵌頓越緊,多需手術重定。

臨床表現

1.陣發性哭鬧;

2.便血;

3.腹脹嘔吐;

4.右中腹可觸及臘腸形腫物;

5.直腸指檢,可見指腸血染。

疾病病因

因及發病機制至今尚未明了,95%嬰兒腸套疊為原發性的。可能是嬰兒回盲部系膜是固定不完善,使回盲部遊動過大而引起。5%的病兒為繼發性腸套疊,於腸壁上有明顯的機械原因,如美克爾憩室、腸息肉、腫瘤等,牽引腸壁而引起腸套疊。多數人認為是由於腸蠕動的正常節律紊亂所引起的,如腸炎、腹瀉、飲食制度的改變、發熱等。另有人認為是某種病毒的炎性反應,導致腸蠕動紊亂,引起腸套疊。

疾病類型

(1)回盲型:回盲瓣是腸套疊的頭部,帶領迴腸末端進入升結腸、盲腸、闌尾也隨之翻入結腸內。此型多見,占總數50-60%。

(2)回結型:迴腸從距回盲瓣幾厘米到數厘米處開始,套入迴腸最末段,穿過回盲瓣進入結腸鞘內。此型約占總數的30%。

(3)回回結型:迴腸先套入遠端迴腸內,然後一併再套入結腸內,形成復套。此型占總數的10%左右。

(4)小腸型:小腸套入小腸。此型較少見。

(5)結腸型:結腸套入結腸。此型也少見。

(6)多發腸套疊:如回結套和小腸套,或小腸有兩處套疊。此型極少見。

診斷依據

急性腸套疊

急性腸套疊2.右中腹可觸及臘腸形腫物;

3.診斷性空氣灌腸可見結腸呈杯口狀改變。

治療原則

1.病兒一般情況好,腹脹不明顯,症狀出現24小時內可行空氣灌腸重定治療;

2.空氣灌腸失敗行手術治療。

用藥原則

空氣灌腸重定後僅用活性碳,手術病人可用“A”項藥物(如青黴素G鉀等),個別感染難予控制者可加用新特藥。

治療護理

急性腸套疊

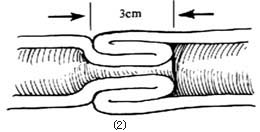

急性腸套疊1.空氣灌腸復位法,適應症為病程不超過12小時,全身情況良好的病兒。而超過24小時,全身情況明顯較差,如腹脹嚴重者,禁忌做空氣灌腸。

2.鋇劑灌腸復位是將鋇劑灌入直腸內,通過螢光板,觀察腸套疊陰影,確診後,按規定增加壓力,使腸套疊復位。

3.灌腸後口服炭末,經觀察如能隨大便排出,證明復位成功。向家長交待,注意患兒保暖,防止著涼、腹瀉,飲食以半流質為原則,以免造成套疊的再次發生。

手術療法,對晚期比較嚴重的病例,或用空氣灌腸、鋇劑灌腸,腸套疊未復位的病例,應剖腹行手法復位套疊腸管:

1.術前準備應充分細緻,如靜脈輸液、糾正水電解質失衡、套用抗生素、輸血、吸氧、退熱、胃腸減壓等。

2.手術後,按腹部手術常規護理。密切觀察病兒微小變化,如生命體徵的變化、有無腹脹及傷口再裂等。定時更換病兒體位、飲食以稀、少、清淡並富營養為原則,量與質要逐漸增加,有助於腸功能的恢復。

療效評價

1.治癒:套疊重定,腸道通暢,症狀消失。

2.未愈:無變化。

併發症

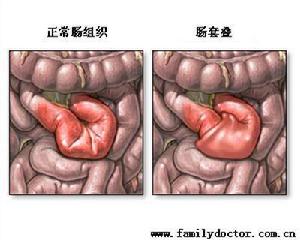

腸套疊是最常見的一種兒科(相關諮詢相關內容)急腹症之一,多發於4~10個月的嬰兒,腸套疊是指腸管的一部分進入了臨近的腸腔內,引起腸梗阻,如果診治不及時,易引起腸管壞死、腸穿孔、中毒、休克等併發症。

專家提示

食物改變和食物刺激能引起腸道功能紊亂,因此,在小兒改變食物或添加食物時,應逐漸添加輔食,在變更食物時有一逐漸過渡,讓腸道有適應過程,這樣能減少急性腸套疊發生。 預防感冒,感冒屬一種病毒感染的急性上呼吸道疾病,但也可累及回盲部引起急性腸套疊。