概述

特點

心理暗示

心理暗示心理暗示是指人接受外界或他人的願望、觀念、情緒、判斷或態度影響的心理特點。

心理暗示是人或環境以非常自然的方式向個體發出信息,個體無意中接受這種信息,從而做出相應的反應的一種心理現象。心理學家巴甫洛夫認為:暗示是人類最簡單、最典型的條件反射。

人都會受到暗示 。受暗示性是人的心理特性,它是人在漫長的進化過程中,形成的一種無意識的自我保護能力,當人處於陌生、危險的境地時,人會根據以往形成的經驗,捕捉環境中的蛛絲馬跡,來迅速做出判斷。這種捕捉的過程,也是受暗示的過程。因此,人的受暗示性的高低不能以好壞來判斷,它是人的一種本能。

心理暗示

心理暗示催眠

是心理暗示的一種方法或技術。宗教中的冥想、瑜伽、氣功、打坐,都是心理暗示技術。對此,要有科學的態度,正確解釋人的受暗示性。二者區別

催眠是心理暗示的一種方法或技術。但是催眠和心理暗示有本質的區別:催眠必須讓人完全失去顯意識,也就是將潛意識暴露出來,這種技術只在心理醫生那裡才可以實現;而心理暗示則完全不同——所以心理暗示最為常見,套用很多,我們每天都在接受並傳達心理暗示,並無時無刻不在做自我暗示。人類對心理暗示與自我暗示的認知與套用,大致經歷了三個階段:宗教、NewThoughtMovement(這是在近代機械唯物主義下產生的一種宗教變形)、套用心理學三個階段。

宗教中的冥想、瑜伽、氣功、打坐,都是心理暗示技術。對此,要有科學的態度,正確解釋人的受暗示性。身心靈運動興盛於上個世紀初,出現了一大批身心靈作家,如今的暢銷書《秘密》、《力量》是身心靈運動的又一次高峰。身心靈運動的興起和延續,主要由於歐美傾向於放棄唯物主義的科學傾向,但是又不得不承認宗教的約束力越來越小的延續。

影響

心理學認為,人們都有一種傾向,即自覺或不自覺地維護“自主的”地位,不願意受別人的干涉或控制。從這個觀點看,暗示的作用往往比直接勸說或指示或命令的作用大。簡單地吩咐孩子:“快去睡覺!”“閉上眼睛!”往往並不見效,有時反倒使孩子更加興奮。這時,你不妨在被窩裡給孩子講故事:“有一天,小鴨子要出去玩。媽媽對他說別的小朋友都睡覺了。小鴨子不聽,走到河邊一看,魚都睡覺了。走到樹林一看,小狗都睡了。走到田野里,小雞都睡覺了,睡覺了,睡覺了,他們都睡覺了,他們都把眼睛閉上了。小鴨子想,媽媽說得對,我也想睡覺了。於是,他......”在講故事的時候,注意用一種單調的疲倦的聲音,同時不斷地重複“睡覺了”、“閉眼了”等,聲音逐漸逐漸減弱,最後若有若無。你在講故事的同時閉上眼睛,並不住地打呵欠。試一下吧,靈驗得很!美國田納西州有一座工廠,許多工人都是從附近農村招募的。這些工人由於不習慣在車間裡工作,總覺得車間裡的空氣太少,因而顧慮重重,工作效率自然降低。後來廠方在窗戶上系了一條條輕薄的綢巾,這些綢巾不斷飄動著,暗示著空氣正從窗戶里湧進來。工人們由此去除了“心病”,工作效率隨之提高。

暗示不僅對人們的心理或行為發生影響,還會引起人們的生理變化。在實驗室里,反覆給被實驗者喝大量的糖水,經過檢驗,可以發現其血糖增高,出現糖尿並且尿量增多等生理變化。後來,不給糖水,實驗者用語言暗示,同樣會發生上述生理變化。這一實驗表明,語言暗示可以代替實物,給人腦以興奮的刺激,雖然被實驗者並未喝糖水,但人腦仍然參加了體內糖的代謝活動。人們常講的“望梅止渴”,也是由於暗示的積極影響。

有人曾經做過“人工印記”的實驗。用郵票大小的濕紙片貼到被試者的皮膚上,告訴他說,貼上之後這塊皮膚就會發燒。不一會兒,揭去紙片,皮膚果然變紅了。還有人將一塊金屬硬幣放到暗示者的手臂上,暗示說這塊硬幣剛在火上烤過,會把皮膚燙起泡來。沒過多久,硬幣下面果真“燙”起了水泡,呈現了二度燒傷痕跡。

許多生機勃勃的人,一旦知道自己患了某種疾病後(特別是“不治之症”如癌症等),精神立刻萎靡不振、臥床不起、不思飲食,病情迅速加重,甚至在短時期內死去,其中很大部分原因就是由於心理暗示的緣故。瑞典一位老婦人只是患了感冒,但由於教堂牧師在一天內探望了她三次,因而懷疑自己是患了絕症。幾天以後,她便因精神崩潰而去世。讀者,你會探望、護理病人嗎?請千萬不要在臉上扮出悲天憫人的表情!

暗示有積極意義,也有消極意義。當孩子參加聯考時,父母總是叮嚀:“千萬不要緊張”;當孩子學習成績不好時,父母總斥責他:“笨得不行”;當孩子挑食時,父母當著孩子的面訴說:“他不吃白菜”;當孩子尿床時,父母總是為他辯護:“他憋不住尿”;這些都能助長某些不良的傾向。重複暗示能引起對方形成相應的心理定向,產生與父母願望相反的效果。

心理暗示故事和試驗

心理暗示

心理暗示心理學上有一個著名的試驗:在接受試驗者的皮膚上貼一片濕紙,並被告之這是一種特殊功效的紙,它能使皮膚局部發熱,要求被貼紙的人用心感受那塊皮膚的溫度變化。十幾分鐘過去後,將紙片取下,被貼處的皮膚果然變紅,並目摸上去發熱。真實,那只是一張普通的濕紙,是心理暗示使皮膚局部的溫度發生了變化。

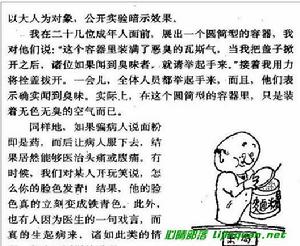

一位化學老師聲稱要進行一種氣味傳播速度和嗅覺靈敏度的測試:老師把瓶中有色液體倒了幾滴在講台的棉花上,隨後滿腦厭惡地躲開了。很快,學生中許多人,特別是前排的同學說聞到了惡臭味,後來最末一排的同學也說聞到了惡臭味,有的學生說自己嗅覺不靈敏,什麼也沒聞到。

趙本山與范偉:怎么就被忽悠瘸了

某病人胳膊摔斷了,但是醫生拿反了X片,皺了皺眉,“你這個腿可全斷了。”於是,這個本來胳膊斷了的病人一下子就站不起來了。范偉在接受BTV採訪時說,趙本山的大忽悠的劇本,就是受這個故事啟發的。

吃毒藥了嗎?集體心理暗示

《心理暗示與自我暗示》這本書中講到一個這樣的故事:晚飯進行到一半時,廚師突然衝進來,宣布說他犯了一個致命的錯誤,把某種毒藥當做作料放進了食物!客人們馬上感到劇痛難忍、噁心嘔吐。持續了一段時間之後,廚師回來澄清說自己並沒有犯什麼可怕的錯誤,是自己搞錯了。於是,奇蹟再次發生,“病人”們很快就又恢復了常態,剛剛的陣痛和嘔吐統統消失了。

買鹽

大家都在搶鹽,但是為什麼?社會學家會解釋為:中國人的盲從精神,但是心理學家從心理層面來解釋的話,將把它叫做集體心理暗示。憋得睡不著覺

英國作家索利恩所著的心理小說《新鮮空氣》中講述了這樣一個故事:主人公威爾遜喜歡新鮮空氣的程度,無人能及。一年冬天,他到芬蘭的一家高級旅館住宿。那年冬天奇冷,因而窗子都關得嚴嚴實實的,以防寒流襲擊。儘管房間裡舒服無比,但威爾遜一想到新鮮的空氣一絲都透不進來時,他非常苦惱,輾轉難眠。到了最後,他實在無法忍受,便撿起一隻皮鞋朝一塊玻璃樣的東西砸去,聽到了玻璃碎裂的聲音後,他才安然進入夢鄉。

第二天醒來,展現在他眼前的是完好如初的窗子和牆上破碎的鏡框。索利恩的這篇小說涉及了一個重要的心理學概念――心理暗示。

望梅止渴與心理暗示

三國時期,曹操率領部隊去討伐張繡。時值七、八月間,驕陽似火,萬里無雲,士兵們口渴難忍,行軍速度明顯變慢,有幾個體弱的士兵竟然體力不支暈倒在道旁。曹操見狀,非常著急,心想如果再這樣下去,部隊根本不能如期到達目的地,戰鬥力也會大大削弱。於是他叫來嚮導,詢問附近可有水源?嚮導說最近的水源在山谷的另一邊,還有不短的路程。曹操沉思一陣之後,一夾馬肚子,快速趕到隊伍前面,然後很高興地轉過馬頭對士兵說:“諸位將士,前邊有一大片梅林,那裡的梅子紅紅的,肯定很好吃,我們加快腳步,過了這個山丘就到梅林了!”士兵們一聽,不禁口舌生津,精神大振,步伐加快了許多。心理分析:曹操這位歷史上出色的軍事家和政治家,有意無意間利用了心理學中十分重要的一種心理現象———暗示。暗示是最常見的一種心理現象。它是指人或周圍環境以言語或非言語的方式向個體發出信息,個體無意識地接受了這種信息,從而做出一定的心理或行為反應。俄國心理學家巴甫洛夫認為:暗示是人類最簡單、最典型的條件反射。

心理暗示總是被人們有意無意地廣泛套用,比如著名的“羅森塔爾效應”,就是一種權威性暗示,老師對孩子積極的期待,領導對下屬適當的讚揚,都可以像曹操對士兵所描述的“一大片梅林”一樣,讓被暗示的對象“精神為之大振,步伐不由得加快了許多”。

不止曹操,生活在社會中的每一個人,都會進行暗示活動。積極善意的心態,往往會給出積極的暗示,使他人得到戰勝困難、不斷進取的力量;反之,消極惡劣的心態,則會使他人受到消極暗示的影響,變得冷淡、泄氣、退縮、萎靡不振等等。俗話說“好言一句三冬暖,惡語傷人六月寒”,說的就是這個道理。因此,當我們發現他人有可能受到自己的暗示時,也要注意暗示的方式和度,儘量使他人接受積極的、適度的暗示。

自我暗示“我快死了”,那么好吧,你死吧

有一個死刑犯,當他被綁起來,蒙上眼睛後,有人在他的旁邊對他說,你要接受的刑罰是缺血死亡,然後用葉子在他的手腕上輕輕劃了一下,當然,這不可能造成任何傷口。這個犯人的手腕旁邊,有一個容器向下‘啪嗒、啪嗒’滴著水,一天后,這個犯人果然死掉了,解剖他的屍體,果然就是缺血而死,但事實上他並沒有出過血。原因就是他經過了暗示後,以為自己的動脈已被割開,那水滴聲就是自己血滴下的聲音,在這樣的自我暗示下,他竟然真的死了,並且表現出缺血的症狀。

人為何會受心理暗示

人的判斷和決策過程,是由人格中的“自我”部分,在綜合了個人需要和環境限制之後,做出的。這樣的決定和判斷,我們稱其為“主見”。一個“自我”比較發達、健康的人,通常就是我們所說的“有主見”、“有自我”的人。但是,人不是神,沒有萬能的自我、更沒有完美的自我,這樣一來,“自我”並不是任何時候都是對的,也並不總是“有主見”的。“自我”的不完美、以及“自我”的部分缺陷,就給外來影響留出了空間、給別人的暗示提供了機會。但是,外來影響空間的存在、以及易受暗示的機會,並不等於一定會受到暗示。

心理暗示種類

暗示分自暗示與他暗示兩種。自暗示是指自已接受某種觀念,對自己的心理施加某種影響,使情緒與意志發生作用。

他暗示,是指個體與他人交往中產生的一種心理現象,別人使自己的情緒和意志發生作用。

自我暗示

自我暗示他暗示,是指個體與他人交往中產生的一種心理現象,別人使自己的情緒和意志發生作用。如古代魏國曹操的部隊在行軍路上,由於天氣炎熱,士兵都口乾舌燥,曹操見此情景,大聲對士兵說:“前面有梅林”。士兵一聽精神大振,並且立刻口生唾液。這是曹操巧妙地運用了“望梅止渴”的暗示,來鼓舞士氣。

心理暗示的作用

心理暗示

心理暗示1.消極作用:它有時也給人體帶來不良的影響。例如“假孕”,它是指有的女同志結婚後很想懷孕,由於焦慮而十分害怕月經按時來潮,使懷孕失敗。由於這種迫切心情,所以當自己月經過期未來,就覺得自己懷孕了。很快又覺得自己開始厭食,噁心、嘔吐,喜吃帶刺激性的食物,於是到醫院就診。但經醫生檢查和化驗後,發現並不是懷孕。這是因為想懷孕的強烈願望及焦慮的心理因素,破壞了人體內分泌功能的正常進行,尤其是影響下丘腦垂體對卵巢功能的調節,使體內的孕激素增高和排卵受到抑制,從而出現暫時閉經的結果。

2.積極作用:暗示也能對人體產生積極作用。比如,暗示可以發掘人的記憶潛力。有人作過實驗,分別讓兩組學生朗讀同一首詩。第一組在朗讀前,主試告訴他們這是著名詩人的詩,這就是一種暗示。對第二組,主試不告訴他們這是誰寫的詩。朗讀後立即讓學生默寫。結果是第一組的記憶率為56.6%;第二組的記憶率為30.1%。這說明權威的暗示對學生的記憶力很有影響。

套用

治病

心理暗示對一些心因性疾病有一定的療效,如口吃、厭食、哮喘、高血壓、心動過速、神經性頭痛、植物神經功能紊亂和更年期綜合徵等。積極正確的暗示療法,通過調節人的神經內分泌,可以促進腦中有益的激素分泌,增強人的身體健康。而惡性的心理暗示,不僅不能醫治疾病,反而會使受暗示者產生心理障礙,嚴重的會出現幻聽、幻覺和幻視。在生活中,我們要多運用積極、恰當的心理暗示,使人的生理功能發生良性改變,疾病症狀消失,達到強身健體的目的。在臨床中,心理暗示可以用來輔助治療疾病,甚至單獨用來治療疾病。在心理諮詢中,諮詢者常採用言語或非言語的手段(語言、手勢、表情、動作以及某種情境等)含蓄間接地對來訪者的心理和行為施加影響,引導來訪者順從諮詢者的意見,從而達到某種諮詢目的即心理暗示的使用。在心理諮詢中,諮詢者常採用言語或非言語的手段(語言、手勢、表情、動作以及某種情境等)含蓄間接地對來訪者的心理和行為施加影響,引導來訪者順從諮詢者的意見,從而達到某種諮詢目的即心理暗示的使用。如一位婦女因丈夫突然在車禍中死亡,精神上受到強烈的刺激,悲痛得雙目失明。但經醫生檢查,眼睛的結構沒有病變,診斷為心理性失明。用許多方法都沒治好。後來進行催眠治療,催眠師暗示她視力已經恢復,對她說:“我數五個數,數到第五個時,你醒來就能看見東西了”催眠師很慢地數一、二、三、四、五,果真數到五的時候,病人醒來,發現自己的視力已完全恢復。

僅靠心理暗示並不能治癒身體上的疾病,但是其輔助效果往往非常驚人。下面這個例子是僅靠心理暗示治癒疾病的例子,但是,該案例中的疾病並非身體疾病。如一位婦女因丈夫突然在車禍中死亡,精神上受到強烈的刺激,悲痛得雙目失明。但經醫生檢查,眼睛的結構沒有病變,診斷為心理性失明。用許多方法都沒治好。後來進行催眠治療,催眠師暗示她視力已經恢復,對她說:“我數五個數,數到第五個時,你醒來就能看見東西了”。催眠師很慢地數一二三四五,果真數到五的時候,病人醒來,發現自己的視力已完全恢復。

《聖經·新約》中有耶穌讓瞎子重見光明,讓跛子立刻能走,讓死者(假死狀態)復活的記錄,如果真有耶穌此人,那他也應當是個心理學高手,擅長做心理暗示,並熟知心理暗示與自我暗示可以帶來的實際效果。

暗示可以發掘人的記憶潛力

有人作過實驗,分別讓兩組學生朗讀同一首詩。第一組在朗讀前,主試告訴他們這是著名詩人的詩,這就是一種暗示。對第二組,主試不告訴他們這是誰寫的詩。朗讀後立即讓學生默寫。結果是第一組的記憶率為56.6%;第二組的記憶率為30.1%。這說明權威的暗示對學生的記憶力很有影響。給自己快樂的心理暗示

不要總強調負面結果。我們不要總是給自己一些這樣的提醒:“昨天我就是在這裡摔倒的”、“這段路總是出交通事故”等等。因為越是這樣,我們心裡就會越緊張。所以,聰明人應避免老用失敗的教訓來提醒自己,而應多用一些積極性的暗示,比如:“走穩些就不會摔倒了”、“經過這段路時應該減慢速度”等等。這種積極的暗示和指導,比起總向自己強調負面結果要好得多。非法濫用

僅靠心理暗示能夠獲得某些驚人的效果,所以,經常被人濫用,尤其是在中國,被用來矇騙消費者甚至全國人民的情況特別多。比如中國的神醫現象,神棍現象等。這些神醫、神棍,都非常懂得心理暗示和自我暗示對疾病的治療效果,但是,其目的一般都非常惡劣。中國歷史上確有神醫,但是最近神醫特別多,尤其是諸如劉逢軍(三根冰棍治癌症)、張悟本(綠豆一喝百病消)等,都是懂得心理暗示並能將其發揮到極致的人。

我可以夾雜一點兒個人觀點:心理暗示與自我暗示在治療疾病中的效果確實很顯著,但是,如果用來矇騙大眾,騙取巨額費用,則應當被歸為心懷不軌的行列

反向利用心理暗示

很多人出現心理問題的原因並不是自己心理有問題,而是被別人暗示了,以致往暗示的方向發展。比如,兩個關係很好的異性同學,本來不是想要追求對方,但是在周圍同學的經常議論的情況下會慢慢的變成男女朋友。他的過程可以這樣理解:原始狀態——議論、討論——主體思想變化——思想趨向議論——實踐議論——行為與議論一致,其中第二步就是一種外部的暗示導致的內部暗示。同樣,內部自己的暗示也會產生或加劇某種情況。那么我們可以利用這個原理——內部暗示原理,在自己出現心情不好時,不去想,那么就可以減少或避免那種情緒的加深,達到調節自己的良好效果。

心理暗示與人的氣質

心理暗示

心理暗示人從氣質上來分,有膽液質、神經質、多血質和黏液質4種,大多數人又同時具備這4種氣質類型中的幾種類型。膽液質型的人最容易接受心理暗示,而黏液質型的人對心理暗示的反應較慢。大多數女性比男性容易接受心理暗示,老年人和兒童比青年人容易接受心理暗示。出人意料的是,一個人的智力水平與文化程度,在能否接受語言暗示方面,並無決定性的作用。

膽汁型: 精力充沛,情緒發生快而強,言語動作急速難於自製,內心外露,率直,熱情,易怒,急躁,果斷。

多血型活潑愛動,富於生氣,情緒發生快而多變,表情豐富,思維言語動作敏捷,樂觀,親切,浮躁,輕率。

黏液型沉著冷靜,情緒發生慢而弱,思維言語動作遲緩,內心少外露,堅忍,執拗,淡漠。

抑鬱型柔弱易倦,情緒發生慢而強,易感而富於自我體驗,言語動作細小無力,膽小忸怩,孤僻。

1.他人暗示和自我暗示

心理暗示

心理暗示自我暗示:即來訪者自己對自己的暗示。在心理諮詢中,一方面,諮詢者的診療語言和行為十分重要,應當慎重使用,以免發生消極的暗示作用;另一方面,諮詢者必須啟發和引導來訪者發揮自我意識的調節能力,消除那些使自己增加精神負擔,不利於心理健康的自我暗示,培養積極、樂觀的自我暗示,使之朝著符合治療要求和有益於祛除病症的方向發展。

2.直接暗示和間接暗示

直接暗示:指諮詢者以技巧性的語言或表情,給予來訪者誘導和暗示,使求治者改變原有的病態感和不良態度,達到治療目的。間接暗示:指藉助於某種刺激或儀器的配合,使求治者處在某些特定的環境中,再結合施治者的言語態度進行暗示。

3.注意事項

暗示的作用可以是積極的也可以是消極的。積極的暗示可幫助被暗示者穩定情緒、樹立自信心及戰勝困難和挫折的勇氣,消極的暗示卻能對被暗示者造成不良的影響,因此,教師應該注意有意識的給學生以積極的心理暗示,而避免消極的心理暗示。同時教師應該注意引導學生變消極的自我暗示為積極的自我暗示,例如在考試心理的調整中引導學生變“我一點沒底,我恐怕要考砸”為“別人行,我也行”。

在他人暗示中,暗示的效果很大程度上取決於暗示者在被暗示者心目中的威信。這就要求暗示的實施者應具有較高的威望,要具有令人信服的人格力量。

暗示愈含蓄,效果愈好。因此在心理諮詢和教育中最好儘量少用命令方式去提出要求。若能用含蓄巧妙的方法去引導,就能獲得更好的效果。

暗示應具有藝術性。教師要力求為學生的活動配上適當的藝術形式,如趣味性的故事、競爭性的遊戲等,藉助於形式、色彩、韻律和節奏,通過非理性直覺,直接訴諸於人的情感。使學生在積極的氛圍中接受教育,促進學生產生積極的心理傾向。

在刑偵科學方面的作用:犯罪嫌疑人會利用人們這種普遍的受暗示的心理特性,實施作案。心理的犯罪比實際行為犯罪更讓人感到可怕,特別是通過心理暗示來控制他人思維達到犯罪目的的行為更是令人不寒而慄。但心理暗示並不是對所有人都起作用的,這必須具備三個條件:第一,受害者一定是那種心理暗示性比較強的人;第二,就是突然有某一件事的發生對他起到了暗示作用,達到了顯著效果;第三,受害者一定有比較嚴重的心理問題積聚在心裡。

刑偵科學的發展令刑偵專家同樣會利用心理暗示的作用,對案情進行仔細甄別,從而發現蛛絲馬跡,在偵破中巧妙地還原犯罪嫌疑人作案的全過程。從而大大減少這類犯罪對人類的危害。

心理暗示之謎

心理暗示

心理暗示那么,人為什麼會不自覺地接受別人的影響呢?要想回答這個問題,我們必須對一個人進行決策和判斷的心理過程,有一個初步的了解。其實,人的判斷和決策過程,是由人格中的“自我”部分,在綜合了個人需要和環境限制之後,做出的。這樣的決定和判斷,我們稱其為“主見”。一個“自我”比較發達、健康的人,通常就是我們所說的“有主見”、“有自我”的人。

但是,人不是神,沒有萬能的自我、更沒有完美的自我,這樣一來,“自我”並不是任何時候都是對的,也並不總是“有主見”的。“自我”的不完美、以及“自我”的部分缺陷,就給外來影響留出了空間、給別人的暗示提供了機會。但是,外來影響空間的存在、以及易受暗示的機會,並不等於一定會受到暗示。暗示的成功,還需要一個必要的條件,那就是受暗示者,必須存在著針對外來的暗示者的自卑——覺得自己不如暗示者、覺得暗示者比自己高明、自己應該向其討教、自己必須接受他的判斷、自己必須接受暗示者的影響。

其實,這樣的暗示作用,在本質上,就是用自認為比自己強的別人的智慧、代替或者乾脆取代自己的思維和判斷。當然,這樣的自卑、自貶,以及對於暗示者的崇拜和能力的誇大,很少能被受暗示者意識到,這些心理過程通常都發生在潛意識。所以,暗示作用通常都發生在不知不覺中。而且,我們會發現,人們會不自覺地接受自己喜歡、欽佩、信任、和崇拜的人的影響和暗示。這種對於自主判斷的部分放棄,是有一定適應意義的,這可以使人們能夠接受智者的指導,作為不完善的“自我”的補充。這是暗示作用的積極面,這種積極作用的前提,就是一個人必須有充足的自我和一定的主見,暗示作用應該只是作為“自我”和“主見”的補充和輔助。表面上看,有些積極暗示似乎起著決定性作用,其實,積極暗示對於被暗示者的作用,就象是“畫龍點睛”。比如,如果一名運動員的成績已經非常接近世界記錄了,這時候,他非常敬佩的恩師在旁邊輕輕暗示到:“你能行,你一定能得第一!”,正是這一暗示,激發了他全部的潛能,使他在比賽中真的得了第一。這樣的積極暗示,起到的就是畫龍點睛的作用。相反,一個末流運動員,由於實力有限,即使暗示做得再完美、效果再佳,也難以創造奇蹟。

心理暗示也有非常消極的方面,那就是容易受人操縱、控制,成為別人或異端邪說的受害者。剛才我們已經討論過,心理暗示發揮作用的前提是自我的不完善和缺陷。那么如果一個人的自我非常虛弱、幼稚的話,這個人的自我很容易被別人的“暗示”占領和統治。這種人的人格本身,就存在著嚴重的依賴傾向,甚至可以說,在這些人的潛意識中,就存在著接受暗示、接受控制、接受操縱的渴望和需要。由於這些人自身存在著嚴重的自卑和不安全感,他們的內心往往會通過幻想作用,製造各種神話,幻想著有法力無邊的神,可以接管他們、主宰他們的命運、為他們帶來好運。

心理暗示

心理暗示由於暗示作用的人格基礎是脆弱的,暗示作用的理論基礎是建立在虛假的幻想之上,所以,暗示作用總是面臨著失效的危險,那些尋求暗示來支撐自己的人,不得不頻繁變換頂禮膜拜的對象。所以,那些信誓旦旦地宣稱相信某種功法的人,可以在某一天又突然對其大肆攻擊,轉而投在另一種神奇功法的腳下。我們可以斷言,容易接受暗示的人,從來就不是某種真正的信仰或宗教的虔誠的信仰者,因為他們沒有自己的真正主見、他們不是自己的主人,什麼神奇、什麼能滿足他們的依賴需要、什麼流行,他們就會信仰什麼。由此,我們也就不能理解,這么多年來,沒有一種所謂的“神奇功法”真正得以流傳,它們幾乎都是短命的。因為製造“神奇功法”的人和他們的追隨者們,本身的人格就不成熟、不穩定,當然也就沒有準確的判斷能力,更談不上有什麼堅定不移的信仰了。

概括起來,暗示作用的本質,就是人由於自身弱點,會受到別人的影響,嚴重的可以達到不加分析和批判地接受別人的觀點,甚至異端邪說。人的依賴性越強、人格越幼稚、主見越少,就越容易受別人暗示、容易被別人控制和奴役、容易相信異端邪說、容易“走火入魔”。從這個角度講,對於暗示過分敏感、願意輕信各種奇蹟神功,實際上是一種弱點和缺陷,它標誌著一個人的幼稚、意味著一個人人格的不成熟。如果不從根本上改變,很容易剛出“法門”、再入“神功”,從“走火”跨進“入魔”。

幾種快樂的心理暗示

用語言表達出內心的感受,心理學研究中有一種“內省法”,就是讓人冷靜地觀察自己的內心深處,然後將觀察的結果如實講出來。這樣可以使緊張的心情得到釋放,人就會感到輕鬆一些。把每一次失敗都當作是最後一次。每個人都會有不順的時候,試著在最不開心和失敗時對自己說:“這是最糟糕的了,不會再有比這更倒霉的事發生了。”既然“最糟糕的事”都已經發生了,還有什麼可怕的呢?既然已經到了最低谷,那么以後就該否極泰來了!當你在最不順利的時候給自己這樣的心理暗示,會增強心中的安全感,也會給自己以信心。不要總向自己強調負面結果。我們不要總是給自己一些這樣的提醒“昨天我就是在這裡摔倒的”、“這段路總是出交通事故”等等。因為越是這樣,我們心裡就會越緊張。所以,聰明人應避免老用失敗的教訓來提醒自己,而應多用一些積極性的暗示,比如:“走穩些就不會摔倒了”、“經過這段路時應該減慢速度”等等。這種積極的暗示和指導,比起總向自己強調負面結果要好得多。

用“汽車預熱”方式調整心情。司機都知道,汽車上路前都要進行發動機預熱,這樣才能保證汽車良好的行駛狀態,做事也是一樣。當星期一早上你還未從“周末綜合徵”中徹底解脫出來時,先不必急於工作。可以先與同事們交流一下,或是先翻閱一下上周的工作日誌,當你給自己的心情“預熱”之後,再以嶄新的面貌進入工作狀態。在狀態最好時迎接挑戰。

每個人都有自己的“情緒周期”,有時人們難免會陷入莫名的情緒低迷階段。這時就應該先做些簡單的工作,不要給自己增添過重的負擔。我們可以在自己情緒高漲的時候處理那些令人感到棘手的問題,因為好心情能激發飽滿的工作熱情,促使人們增強信心,產生知難而上的挑戰欲。人在良好的狀態下迎接挑戰,可以淡化為難情緒。別給自己貼上失敗的“商標”。不要總是對自己說“我的能力實在不行”、“我缺乏變通的技巧”、“大家都不喜歡我”等等。要知道,真正能夠擊倒你的人有時恰恰正是你自己。因此,不要總是給自己貼上“這不行、那不行”的失敗“商標”,應該多給自己一些激勵與信心,相信自己並不比別人做得差,成功一定會屬於自信的人!

本質

暗示也是利用潛意識的作用原理,各種各樣的暗示,會給潛意識接收。當然,潛意識也不是盲目的,意識和潛意識之間存在著溝通和聯繫。但由意識控制潛意識的能力各人是不同的。同時,觀念的形成是外因通過內因起作用。在內因方面,主觀檢驗的水平由各人的智力結構和素質而定。暗示對潛意識的作用舉例:如果一位母親由於莫名的煩躁,每天經常對孩子的不上進感到焦慮,經常打罵指責孩子,並對孩子說:“你瞎了嗎?這樣的東西都看不見?”或者“你聾了嗎,我講的話你都聽不進去?”在這裡可以看出在打痛孩子肉體的過程中,不自覺地向孩子潛意識致入消極暗示,可以預見的是:這個孩子將來或許在他的視覺或聽覺方面肯定會有心理障礙,或者是聽不清充足的音色,或者是看不全充足的顏色。

讀出來讀個好幾遍,心理暗示也行。會有效果的經常情緒暗示,排斥改造不好情緒和思想。接受良好的思想和情緒。取其精華,去其糟粕。我自信,堅強,勇敢,樂觀,善良,謙虛,相信明天就能好。我的力量會變的強大,我要改造世界,創造美好的世界。

心理暗示解決生活難題

心理暗示

心理暗示這些都是我們日常生活中常見的現象,我們經常會對這種狀況感到莫名其妙,其實從心理學角度來看,一點也不奇怪。因為你受到了周圍環境的暗示,不知不覺就產生了與之相應的行為與心情。心理學界對心理暗示研究最多的專業是神經語言程式學(NLP),它的核心思想就是通過改變人的情緒,對心理形成暗示,達到改造人的思想和行為的效果。它的前身,則是略帶神秘色彩的“催眠術”。它們的心理核心則都是“心理暗示”。

人都會受到暗示

受暗示性是人的心理特性,它是人在漫長的進化過程中,形成的一種無意識的自我保護能力,當人處於陌生、危險的境地時,人會根據以往形成的經驗,捕捉環境中的蛛絲馬跡,來迅速做出判斷。這種捕捉的過程,也是受暗示的過程。因此,人的受暗示性的高低不能以好壞來判斷,它是人的一種本能。

人們為了追求成功和逃避痛苦,會不自覺地使用各種暗示的方法,比如困難臨頭時,人們會相互安慰:“快過去了,快過去了。”從而減少忍耐的痛苦。人們在追求成功時,會構想目標實現時非常美好、激動人心的情景。這個美景就對人構成一種暗示,它為人們提供動力,提高挫折耐受能力,保持積極向上的精神狀態。

催眠是心理暗示的一種方法或技術。宗教中的冥想、瑜伽、氣功、打坐,都是心理暗示技術。對此,要有科學的態度,正確解釋人的受暗示性。

人是如何受到暗示的

我們在生活中無時不在接受著外界的暗示,比如,電視廣告對購物心理的暗示作用。廣告的影像、聲音都具有強烈的暗示性。人們看電視時,都是東看看西看看,是一種無意的行為。在無意中,人們缺乏警覺性,這些廣告信息會悄悄地進入人們的潛意識。這些信息反覆重播,在人的潛意識中積累下來。當人們購物時,人的意識就受到潛意識中這些廣告信息的影響,左右你的購買傾向。比如,當你對兩個品牌的東西拿不定主意時,多半會選擇那已經進入潛意識中的品牌,所以當我們回到家,再注意到當初的選擇時,感到莫名其妙。這就是我們經常會亂買東西的一個原因。

利用人們這種普遍的受暗示的心理特性,許多廣告商都會提前為即將上市的商品做廣告,因為他們知道,即使目前人們不會馬上用到他的商品,但有一天用到的時候,這種暗示就會影響人的購買傾向。

積極利用心理暗示解決生活難題

在生活與工作中,懂得使用積極的暗示,可以讓事情更美好。而習慣使用消極的暗示,往往把事情弄糟。比如,有的女孩兒老是覺得“人家不喜歡我”,到頭來發現,大家果然不再喜歡她了。因為她老是這樣暗示自己,大腦的意識就停留在她那些不好的方面,她的行為就難以逃出這些不好的方面。

還有的人老是覺得自己的工作做不好,能力差,到頭來,他真的差了,因為這樣的暗示令他減少了努力嘗試的機會。“一個老暗示自己失敗的人,就會失敗。”王教授說,“在管理工作中,有的領導善於使用積極的暗示,他通過鼓勵和讚美下屬做得好的部分,暗示下屬把其餘部分也做得像好的部分一樣,既表達了對下屬的肯定,又提出了工作要求,比批評、懲罰、威脅等消極暗示的管理效果強許多。”

心理暗示方法在台灣正被越來越廣泛地用於解決兒童心理障礙和行為問題。“3—12歲的孩子最適合用心理暗示技術來治療心理問題。因為兒童天生好奇,想像力豐富,有能力接受多元價值觀念,改變固有觀念,不像成人那么有偏見。”張教授說。“用心理暗示技術可以很好地治療孩子的學習障礙、自卑問題。另外,對治療像吸手指、咬指甲、尿床、做噩夢、口吃等問題,以及牙痛、手術前的焦慮、肥胖、焦慮、慢性病、皮膚病、癌症等問題都有顯著療效。”

顏色暗示

白色

白色包括全部的光譜,有增強作用,對人體的全部能量系統有淨化和排污作用,可以喚醒人體巨大的創造性。它能夠穩定人的能量系統,使之整體提高。即白色放大各種顏色的療效。黑色

黑色也包含了全部的光譜,還是一種遮蓋混亂的顏色。黑色是保護色,可以幫助特別敏感的人平靜下來。黑色激活人體的雌性和磁性能量,並強化他們的功能。幫助極端的人恢復平衡,特別是那些要失控的人黑色和白色混合使用效果最佳,黑色可以激活下意識水平,幫助疏導衝動和瘋狂的想法。要謹慎使用黑色,過多使用黑色會引起沮喪,強化消極情緒和思想。千萬不要單獨使用,必須與其他顏色混合使用。紅色

紅色溫暖、主動,能夠喚醒我們身體的生命力。紅色可以治療感冒、弱循環和黏膜疾病。紅色增強體力和個人意志,可以刺激根深的激情,例如:性和愛、勇氣、仇恨和報復。紅色還可以提高溫度,促進血液循環。過多使用紅色導致過分刺激,惡化病症。橘黃色

橘黃色是快樂和智慧色。它激發人的社會性,與我們的情感健康和肌肉緊密相連。它可以使身體恢復活力,促進食物吸收。一場大病後它是很好的滋補,因為它促進排泄系統的循環。該色主要與綠和蘭的調和色結合使用。患情感麻痹的人和心情沮喪的人可以用它輔助治療。黃色

黃色能刺激人的大腦能力,可以治療沮喪,幫助重新喚起生活的熱情,喚醒人的自信與樂觀,治療消化疾病,對於胃、腸、膀胱以及整個消化系統都有益處。黃色有助於平衡整個腸胃系統。金色和黃色的調和色對身體和大腦都有益處。綠色

綠色平衡人的整體能量,增加人的敏感性和同情心。綠色有安神的效果,對有炎症的身體特別有鎮靜作用,能夠安撫神經系統綠色可以促進友情、增加希望、提高信任、增加和平。綠色對於負擔過重的大腦有安神和激發活力的作用。適合治療心臟類疾病、高血壓、潰瘍、疲勞和頭痛。對於癌症、腫瘤及任何有腫脹的病人千萬不要使用綠色。藍色

藍色對我們的系統起到冷卻和放鬆的作用,鎮靜能量系統,還有抗菌作用。藍色可以喚醒知覺緩解孤獨,還可以激發藝術靈感和表達方法。深紫藍色

深紫藍色能夠激活我們的面部表情,並平衡與之相關的各種體徵。深紫藍色也有鎮靜作用。人在默想以進入深層次意識的時候,可以用該顏色起鎮靜作用,它可喚醒專心和直覺,排除某些強迫的念頭。但使用過多會導致抑鬱症,並有和他人隔離的感覺。紫色

紫色影響人的骨骼系統,抵抗病菌和內部清潔的能力非常大,對人的生理和精神都能起到淨化作用。它幫助平衡體力和精神力量。紫色也有利於提高人體消化和礦物質利用,可以激發靈感和謙恭,紫色還有助於改善睡眠。默想的時候,紫色幫助打開晚日的記憶。粉紅色

粉紅色可以喚醒憐憫心、愛心和單純,可以緩解生氣和被忽視感。它幫助刺激人體胸腺和免疫系統。默想的時候粉紅色可以辨別真相。粉紅色安撫情感能量。其它色

檸檬色:檸檬色刺激大腦,有潔淨作用。它能幫助把毒素帶到體表、排出體外。

金色:

金色是人體免疫系統的強力興奮劑,幫助協調動人的內在治療能力,恢復體內平衡恢復熱情。

品藍:

品藍色抗菌性很強,促進有氧呼吸,治療大腦迷糊,有助於防止負面生理狀況對大腦的影響。

淺綠色:

淺綠色冷卻人體系統,舒緩發燒症狀,平衡人體個系統。

淺粉藍:

淺粉藍安撫人體系統,它綜合了藍色和綠色的功效,既能刺激又能淨化系統。對皮膚疾病有效,也對劇烈疼痛和耳痛有效。

銀白色:

銀白色可以幫助發現和套用自身的想像能力,並開發天生的知覺。

棕色:棕色有助於提高基本常識和辨別力。有助於幫助人實時讓步,讓人有“退一步海闊天空”的感覺。

心理暗示定律

當你對某件事情抱著百分之一萬的相信,它最後就會變成事實。期望定律期望定律告訴我們,當我們懷著對某件事情非常強烈期望的時候,我們所期望的事物就會出現。

情緒定律情緒定律告訴我們,人百分之百是情緒化的。即使有人說某人很理性,其實當這個人很有"理性"地思考問題的時候,也是受到他當時情緒狀態的影響,"理性地思考"本身也是一種情緒狀態。所以人百分之百是情緒化的動物,而且任何時候的決定都是情緒化的決定。

因果定律任何事情的發生,都有其必然的原因。有因才有果。換句話說,當你看到任何現象的時候,你不用覺得不可理解或者奇怪,因為任何事情的發生都必有其原因。你今天的現狀結果是你過去種下的因導致的結果。

吸引定律當你的思想專注在某一領域的時候,跟這個領域相關的人、事、物就會被你吸引而來。

重複定律任何的行為和思維,只要你不斷的重複就會得到不斷的加強。在你的潛意識當中,只要你能夠不斷地重複一些人、事、物,它們都會在潛意識里變成事實。

累積定律很多年輕人都曾夢想做一番大事業,其實天下並沒有什麼大事可做,有的只是小事。一件一件小事累積起來就形成了大事。任何大成就或者大災難都是累積的結果。

輻射定律當你做一件事情的時候,影響的並不只是這件事情的本身,它還會輻射到相關的其他領域。任何事情都有輻射作用。

相關定律相關定律告訴我們:這個世界上的每一件事情之間都有一定的聯繫,沒有一件事情是完全獨立的。要解決某個難題最好從其他相關的某個地方人手,而不只是專注在一個困難點上。

專精定律專精定律告訴我們,只有專精在一個領域,這個領域才能有所發展。所以無論你做任何的行業都要把做該行業的最頂尖為目標,只有當你能夠專精的時候,你所做的領域才會出類拔萃地成長。

替換定律替換定律就是說,當我們有一項不想要的記憶或者是負面的習慣,我們是無法完全去除掉,只能用一種新的記憶或新的習慣去替換他。

慣性定律任何事情只要你能夠持續不斷去加強它,它終究會變成一種習慣。

顯現定律顯現定律就是說,當我們持續尋找、追問答案的時候,它們最終都必將顯現。

需求定律任何人做任何事情都是帶有一種需求。尊重並滿足對方的需求,別人才會尊重我們的需求