簡介

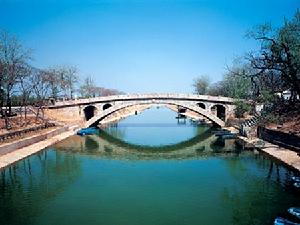

中國隋代敞肩式單孔並列券石拱橋。在河北省趙縣城南2.5公里處,凌跨洨河之上。趙縣古稱趙州,故又名趙州橋,俗稱大石橋。據唐中書令張嘉貞撰寫的《石橋銘序》 “趙州洨河石橋,隋匠李春之跡也……”得知,該橋創建於隋朝開皇至大業初(595~616),歷代曾多次修葺,是現存最古老的單跨石拱橋,在中外橋樑史上占有重要地位。1961年中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

安濟橋

安濟橋 安濟橋

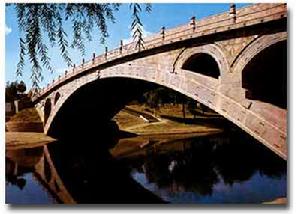

安濟橋安濟橋建於隋代(公元581-618年)大業年間(公元605-618年),由著名匠師李春設計和建造,距今已有1400年的歷史,是當今世界上現存最早、保存最完善的古代敞肩石拱橋。安濟橋1961年被國務院列為第一批全國重點文物保護單位。1991年,美國土木工程師學會將安濟橋選定為第12個“國際歷史土木工程的里程碑”,並在橋北端東側建造了“國際歷史土木工程古蹟”銅牌紀念碑。位於河北趙縣洨河上,它是世界上現存最早、保存最好的巨大石拱橋,距今已有1400多年歷史,被譽為“華北四寶之一”。建於隋大業(公元605-618)年間,是著名匠師李春建造。橋長64.40米,跨徑37.02米,券高7.23米,是當今世界上跨徑最大、建造最早的單孔敞肩型石拱橋。因橋兩端肩部各有二個小孔,不是實的,故稱敞肩型,這是世界造橋史的一個創造(沒有小拱的稱為滿肩或實肩型)。橋上有很多的東西,類型眾多,豐富多彩。

安濟橋

安濟橋1979年5月,由中國科學院自然史組等四個單位組成聯合調查組,對安濟橋的橋基進行了調查,自重為2800噸的安濟橋,而它的根基只是有五層石條砌成高1.55米的橋台,直接建在自然砂石上。

這么淺的橋基簡直令人難以置信,梁思成先生1933年考察時還認為這只是防水流沖刷而用的金剛牆,而不是承納橋券全部荷載的基礎。他在報告中寫道:

“為要實測券基,我們在北面券腳下發掘,但在現在河床下約70-80厘米,即發現承在券下平置的石壁。石共五層,共高1.58米,每層較上—層稍出台,下面並無堅實的基礎,分明只是防水流沖刷而用的金剛牆,而非承納橋券全部荷載的基礎。因再下30-40厘米便即見水,所以除非大規模的發掘,實無法進達我們據學理推測的大座橋基的位置。”

為了保護安濟橋,上世紀末在安濟橋東100米處新建的橋樑,其結構還是沿襲安濟橋,只是主拱上的小拱數量增加到一邊5個。

設計創新

安濟橋

安濟橋(2)採用敝肩。這是李春對拱肩進行的重大改進,把以往橋樑建築中採用的實肩拱改為敝肩拱,即在大拱兩端各設兩個小拱,靠近大拱腳的小拱淨跨為3.8米,另一拱的淨跨為2.8米。這種大拱加小拱的敝肩拱具有優異的技術性能,首先可以增加泄洪能力,減輕洪水季節由於水量增加而產生的洪水對橋的衝擊力。古代佼河每逢汛期,水勢較大,對橋的泄洪能力是個考驗,四個小拱就可以分擔部分洪流,據計算四個小拱可增加過水麵積16%左右,大大降低洪水對大橋的影響,提高大橋的安全性。其次敝肩拱比實肩拱可節省大量土石材料,減輕橋身的自重,據計算四個小拱可以節省石料26立方米,減輕自身重量700噸,從而減少橋身對橋台和橋基的垂直壓力和水平推力,增加橋樑的穩固。第三增加了造型的優美,四個小拱均衡對稱,大拱與小拱構成一幅完整的圖畫,顯得更加輕巧秀麗,體現建築和藝術的完整統一。第四符合結構力學理論,敝肩拱式結構在承載時使橋樑處於有利的狀況,可減少主拱圈的變形,提高了橋樑的承載力和穩定性。

安濟橋

安濟橋建造技術創造性

安濟橋

安濟橋李春根據自己多年豐富的實踐經驗,經過嚴格周密勘查、比較,選擇了佼河兩岸較為平直的地方建橋,這裡的地層是由河水沖積而成,地層表面是久經水流沖涮的粗砂層,以下是細石、粗石、細砂和粘土層。根據現代測算,這裡的地層每平方厘米能夠承受4.5到6.6公斤的壓力,而趙州橋對地面的壓力為每平方厘米5——6公斤,能夠滿足大橋的要求。選定橋址後在上面建造地基和橋台,自建橋到現在,橋基僅下沉了5厘米,說明這裡的地層非常適合於建橋。

(2)趙州橋的砌置方法新穎、施工修理方便。

李春就地取材,選用附近州縣生產的質地堅硬的青灰色砂石作為建橋石料,在石拱砌置方法上,均採用了縱(順橋方向)砌置方法,就是整個大橋是由28道各自獨立的拱券沿寬度方向並列組合而成,拱厚皆為1.03米,每券各自獨立、單獨操作,相當靈活,每券砌完全合攏後就成一道獨立拼券,砌完一道供券,移動承擔重量的“鷹架”,再砌另一道相鄰拱。這種砌法有很多優點,它既可以節省製作“鷹架”所用的木材,便於移動;同時又利於橋的維修,一道拱券的石塊損壞了,只要嵌入新石,進行局部修整就行了,而不必對整個橋進行調整。

安濟橋

安濟橋為了加強各道拱券間的橫向聯繫,使28道拱組成一個有機整體,連線緊密牢固,李春採取了一系列技術措施。l)每一拱券採用了下寬上窄、略有“收分”的方法,使每個拱券向里傾斜,相互擠靠,增強其橫向聯繫,以防止拱石向外傾倒;在橋的寬度上也採用了少量“收分”的辦法,就是從橋的兩端到橋頂逐漸收縮寬度,從最寬9.6米收縮到9米,以加強大橋的穩定性。2)在主券上均勻沿橋寬方向設定了5個鐵拉桿,穿過28道拱券,每個拉桿的兩端有半圓形桿頭露在石外,以夾住28道拱券,增強其橫向聯繫。在4個小拱上也各有一根鐵拉桿起同樣作用。3)在靠外側的幾道拱石上和兩端小拱上蓋有護拱石一層,以保護拱石;在護拱石的兩側設有勾石6塊,勾住主拱石使其連線牢固。4)為了使相鄰拱石緊緊貼合在一起,在兩側外券相鄰拱石之間都穿有起連線作用的“腰鐵”,各道券之間的相鄰石塊也都在拱背穿有“腰鐵”,把拱石連鎖起來。而且每塊拱石的側面都鑿有細密斜紋,以增大摩擦力,加強各券橫向聯繫。這些措施的採取使整個大橋連成一個緊密整體,增強了整個大橋的穩定性和可靠性

(4)趙州橋的橋台獨具特色。

安濟橋

安濟橋安濟三絕

(1) “券”小於半圓。我國習慣上把弧形的橋洞、門洞之類的建築叫做“券”。一般石橋的券,大都是半圓形。但趙州橋跨度很大,從這一頭到那一頭有37.04米。如果把券修成半圓形,那橋洞就要高1852米。這樣車馬行人過橋,就好比越過一座小山,非常費勁。趙州橋的券是小於半圓的一段弧,這既減低了橋的高度,減少了修橋的石料與人工,又使橋體非常美觀,很像天上的長虹。

安濟橋

安濟橋(3)洞砌並列式。它用二十八道小券並列成9.6米寬的大券。可是用並列式砌,各道窄券的石塊間沒有相互聯繫,不如縱列式堅固。為了彌補這個缺點,建造趙州橋時,在各道窄券的石塊之間加了鐵釘,使它們連成了整體。用並列式修造的窄券,即使壞了一個,也不會牽動全局,修補起來容易,而且在修橋時也不影響橋上交通。

傳說

趙州橋上的仙跡,主要指傳說中張果老倒騎毛驢在橋上走留下的驢蹄子印;柴王爺推車過橋軋下的車道溝印和膝蓋跪下的膝蓋印;魯班為救石橋躍身跳入河中,用手力頂石橋的手掌印,這些仙跡常常成為遊人津津樂道的最有趣內容之一,來到趙州橋也都要首先尋覓看個究竟。這是關於趙州橋的一段最有名的傳說。

安濟橋

安濟橋趙縣人民的這個困難,被著名的工匠祖師魯班知道了。他特地遠道趕來,施展出卓越的技術,在一夜之間就造好這座趙州大石橋。

趙州橋造好的訊息,很快地傳遍了四方。遠近居民都懷著驚喜的心情,爭先恐後地前來參觀。這個奇蹟甚至驚動了“八仙”之一的張果老。在驢背的褡褳里一邊裝上了“太陽”,一邊又裝上了“月亮”,要在橋上走過。這還不算,張果老存心要和魯班開個玩笑,他又約了柴榮,推著載有“五嶽名山”的獨輪車,一道來到橋頭,開口便問這橋能不能讓他們兩人同時行走。這時,魯班剛把大橋修好,正在十分得意,便很不以為然地說:“這么堅固的石橋,還經不起你們兩人走么?”不料他們上橋以後,把橋壓得搖搖欲墜。魯班一看情況不妙,趕忙跳下橋去,用手使勁托住橋身東側,才使這兩位仙人帶著日月和五嶽名山順利通過。從此,橋上留下了幾處人們津津樂道的“仙跡”;張果老的驢蹄印和斗笠顛落壓成的圓坑;柴榮因推車力過猛,一膝著地壓成的膝蓋印和車道溝;還有魯班托橋的手印。後來,除了因為東側一度塌毀,手印已經不見,其餘的仙跡“都留存下來。 《小放牛》里所歌唱的就是這一段生動的傳說。

原理

魯班

魯班 安濟橋

安濟橋 安濟橋

安濟橋總之,安濟橋處處都體現著中國古代工匠們的聰明才智。象安濟橋這樣古老的大型敞肩石拱橋。在世界上相當長的時間裡是獨一無二的。在歐洲,公元14世紀時,法國泰克河上才出現類似的敝肩形的賽雷橋,比安濟橋晚了700多年,而且早在1809年這座橋就毀壞了。隋代著名石匠李春的重人貢獻在世界橋樑建築史上永放光輝。

又名趙州橋

安濟橋又名趙州橋,坐落在石家莊東南45公里趙縣城南蟤河之上,因橋體全部用石料建成,當地俗稱大石橋。建於隋代開皇至大業年間(595年~605年),由匠師李春監造。趙州橋結構新奇,造型美觀,古人說它“製造奇特,人不知其所以為”。橋全長64.4米,寬9.6米,跨度37.02米,是一座由28道相對獨立的拱券組成的單孔弧形大橋。趙州橋最大的科學貢獻就是它“敞肩拱”的創舉。在大拱兩肩,砌了四個並列小孔,既增大流水通道,減輕橋身重量,節省石料,又增強了橋身穩定性。這就有力地保證了趙州橋在1400年的歷史中,經受住了多次洪水衝擊,8次大地震搖撼,以及車輛重壓,仍挺立在蟤河之上。關於趙州橋的建造,有很多美麗的傳說。昔日蟤河水泛濫,百姓只木船擺渡。木匠祖師魯班一夜之間把羊群化成石頭建起大橋。張果老和柴王爺一同來試橋。張果老倒騎毛驢,驢背褡褳里裝著日、月;柴王爺推小車,運載著五嶽名山。行於橋中心,將橋壓得搖搖欲墜。魯班見勢不妙,縱身跳入水中,用手將橋托住,石橋安然無恙。至今橋上面還留下了清晰的驢蹄印、車道溝和膝蓋印;橋底保留著魯班的手印。正如民歌《小放牛》所唱的:“趙州石橋魯班爺修,玉石欄桿聖人留;張果老騎驢橋上走,柴王爺推車軋了一道溝”。

衡水安濟橋

安濟橋,橫跨滏陽河兩岸,石砌七孔拱橋,橋長116米,面寬7‘5米,橋兩側各有60個石柱,上雕石獅,石獅形象生動,姿態各異,每尊石獅下還雕有1——2隻小獅,獅下有蓮花座,通獅柱高1’62米、寬0‘32米,橋欄板浮雕捲雲紋,欄板高0.84米、寬1.55米、2.11米不等。橋墩分水口月台用石塊堆砌,橋孔雕有水龍頭,整個建築,渾然一體,即雄偉壯觀,又精巧玲瓏。

安濟橋建於清乾隆三十年(1765年)五月,乾隆皇帝賜名“安濟”,故名安濟橋。1937年發大水,被日寇炸毀中孔,1956年用木材銜接修復。1982年4月,由地區公路工程隊動工,用鋼筋水泥修繕石橋中孔,水泥鋪面。1989年5月定為市級文物保護單位。