簡介

封龍山

封龍山封龍書院系古代學府。漢武帝時,封龍山下就有漢時李躬“授業之所”。據《石家莊史志論稿》記載,封龍山曾建有中溪書院,西溪書院。唐代郭震、金代李治、元代安熙,皆曾在此居住講學授課,是地方上的著名高等學府。

明代,嘉靖十八年(公元1539年)魏謙吉、魏承謨等曾出資修整封龍書院,聚徒講學。

主要景點

歇馬殿

封龍山

封龍山藥王廟是為紀念唐代名醫孫思邈的功德而修建。相傳藥王孫思邈醫術高明且醫德高尚,曾週遊王下普渡眾生,行至此地正遇疾病流行,便與其弟子居住於封龍山上,用此地的三百多種中藥材為當地百姓行醫治療。

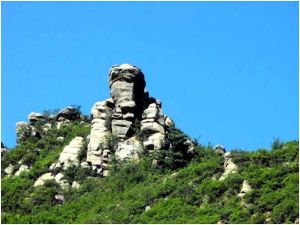

將軍石挺拔直立,形似巨人。相傳大禹治水鎖蛟,將惡龍鎖至於立陡川內,派大將長期在此監守,以消民害,至今將軍之身依然屹立於山峰之上。

醉仙樓是一座百仗懸崖上的岩洞,傳說此洞是八仙飲酒觀景之處,故稱“醉仙樓”。

風動石風吹則動,叮噹作響,如遇東風搖動更甚,響聲加劇。

白草寺傳說為南陽公主出家之所,其父知其出家,便派人放火燒寺,多名僧人被燒死,當時南陽公主因救一虎,正在養傷,便跨虎登往蒼岩山。寺院有古槐一株腰圍6.6米,高20多米,枝葉茂盛,系華北地帶較大的一株。傳說尉遲敬德掛鍾於此樹。鍾於1958年大煉鋼時被毀,但鍾鈕至今仍嵌於樹中。寺內還有洞賓雙井,內為礦泉水。山頂平均蓄水量為200立方米,可供遊人飲用,白草寺夏季氣溫比山下要低11.3攝氏度,系避暑勝地。此處還有老君洞、萬仙堂、玉皇殿等多處景點。

封龍山遠觀鬱鬱蔥蔥,自然景色優美,群巒積翠,古木蒼鬱,瀑布清泉,處處引人入勝,遊人置身這裡,猶入“桃園仙境”,可盡情享受大自然的野趣和情致。

碑碣刻石

據不完全統計,封龍山有東漢以來歷代碑、碣、題刻等百餘處,是封龍山歷史文化資源的重要部分,尤其是封龍山漢碑,無論從書法藝術,還是內容諸方面,都是中國石刻中的珍品。目前發現見諸史籍記載的漢碑有六通,即《封龍山頌碑》、《三公山碑》、《祀三公山碑》、《三公山神碑》、《八都神壇碑》、《白石神君碑》。現存實物的有《把三公山碑》、《白石神君碑》兩通,保存於封龍山上“漢碑堂”內,這是河北境內僅存的漢代碑刻。

修真觀側岩石上,到今尚存。除了漢碑之外,封龍山還存有金元以來碑碣十餘通。其中金明昌三年(公元l192年)立《封龍頌碑》是現存金代重要碑賜之一。碑陽刻《封龍頌》七絕詩一首,行書書寫,每字約七、八寸,字型寬扁,行筆有飛舞之勢。額篆“縣宰昭勇南陽樊公題龍山記”12字;碑陰為元氏進士趙時中撰《游龍山記》,元氏王換灌書丹,東垣(今河北正定)進士魯秉禮篆額。山北麓大公廟現存清代碑刻兩通,記載獲鹿縣郭莊隋末義民張大宏扶危濟貧、保護鄉民義舉和重修大公廟的歷史。《禁鑿勝山石記碑》現存於封龍山書院西側,是清道光二十九年元氏知縣張聲勁為告示鄉民嚴禁開鑿封龍山石而刻立的。碑高l·65米,寬約60厘米,保存完好。《封龍山新建聖像藏室記》由嘉靖柏鄉縣進士魏謙吉撰文,記述了元代封龍書院所存孔、顏、曾三石像被遺棄、埋沒又重新被發現並建室保存的經過,從一個側面反映了封龍書院在元明兩朝的盛衰變遷,為封龍山重要碑刻之一。“修真觀”是封龍山著名道觀,宋真宗曾為之賜額,後人作《修真觀賜額記》,由曹崇之書於封龍山的摩崖石刻,尤其是題景摩崖石刻,是封龍山書法藝術的瑰寶。如封龍書院南側的“書院春風”、老龍潭的“大海分靈”、東石堂的“海天東曙”等題景石刻,生動點化出了景觀特點和神韻,是古代題景藝術中的上乘之作。修真觀前大宇摩崖“封龍山”及元代中書左遠史彬手書“試劍石”行楷大宇,字跡雄渾瀟灑,用筆道勁剛健,堪為封龍山書法藝術中的精品。另外,歷代贊詠封龍山的詩詞歌賦也多賴刻石以傳世。景與待互映,詩與石相襯,珠聯璧合,相得益彰。

封龍山景色秀麗,人文薈萃,吸引了歷代文人學者、達官貴人前來遊覽,留下了大批石刻題記。西石堂一號窟東上角的“武平三年秋禮”題記,是目前發現的封龍山所存的最早的題記,對確定西石堂佛教造像的始鑿年代具有重要參考價值。再如唐鹹通,宋治平、政和,元大德,明嘉靖,清乾隆等年代的題記,從不同側面反映了封龍山宗教流派的;演變、書院沿革等人文活動的歷史脈絡。其中嘉靖十年真定名士梁志(提供梁夢龍之子)諸兄弟訪封龍山道士的題記,反映了真定名門梁氏之家與封龍山宗教界的關係。有關“太平軍”的題記,則為研究清代太平軍北征及其失敗後殘部的活動了一些線索。

書院

封龍山自古是文化教育發達之區。漢之李躬、唐之郭震、姚敬皆講學於此山。五代以後,書院肇興,封龍山成為河北書院的發樣地。真定名士李防(宋代入相)在此創辦書院,開河北書院教育之先河,奠定了封龍山在河北教育史上的重要地位。到北宋,見諸記載的河北書院僅有三處,全在封龍山中。一座是封龍書院,又稱龍山書院,在封龍山之陽山腳下。原為漢代李躬授業之所,五代時李防創為書院。原有講堂、讀書窯洞等。院內有兩眼清泉,一日蒙泉,水清而甜,是書院飲炊之水源。另一曰墨池,又稱洗筆池,池水墨黑,相傳為古人洗筆之處。

另一座書院在龍首峰西,稱西溪書院,宋代藏有九經,張著為山長,也曾在河北名著一時。

中溪書院在龍首峰下,也是李防授業之所,北宋時山長張蟠叟諸人相繼聚徒常百人。是當時河北最大的書院。蒙古憲宗元年(公元1251年)河北欒城籍著名數學家李冶(l192一1279年)結束了金亡之後流亡生活,從山西東歸,“買田封龍山下,學徒益眾”。他潛心治學,誨人不倦。為接納更多學子求學,他在鄉民及真定路都元帥使史天澤、真定督學張德輝和著名學者元好問(李冶好友、時隱居獲鹿縣)等人支持下,重修李肪講堂,重振封龍書院。在這裡,李冶進一步總結、研究中國古代天元術,發展創新,對他在山西撰著的《測圓海鏡》一書進行補充、修訂,集中國天元術之大成,並加以弘揚普及,用通俗樸實的語言著成《益古演段》一書,講授不輟。

李冶主持書院期間,元好問、張德輝等著名學者都經常到此講學。白樸、李文蔚、王仲常等真定名土都曾隨學于山中。史天澤的兒子史槓、史杞,官至廉訪使的荊幼紀,集賢學士焦養直,廉訪金事張翼,翰林修撰承直郎王德淵,宣撫崔萊等名人都曾就學於此。李冶在教學活動中提出一套系統的教育思想,並在史學、醫學、訓話學、天文學、音律學、道學等領域取得了一系列研究成果。

李冶所創立的天元術代數,不僅是對中國古代獨創的半符號代數的重大發展,而且比歐洲代數的產生至少早300年左右,在當時世界數學史上具有尖端地位。他的兩部天元術著作,奠定了他在十三世紀世界數學史和中國自然科學史上的重要地位。繼李冶之後,蒙城籍學者安熙主持封龍書院,“弟子去來,常至百人”。“四方來者,多所成就”。著名文學家蘇天爵就是安熙的門生。由於李治、安熙等教育家的不懈努力,使封龍書院成為元代真定路教育中心之一。

道觀廟宇

封龍山是原始鬼神崇拜的勝地,歷代道教興盛發展,留下了宮觀廟宇,及遺址十幾處:

修真觀在封龍山南坡山谷中,約創於唐代,相傳是道士徐元英修道處,故名徐童觀。宋政和三年(公元ll13年)賜額修真觀,宋宣和元年(公元ll19年)增修。元代一度廢棄,明正德五年(公元1510年)道士張白玉重修,民國年間廢棄,現己修復。

寺院石窟

封龍山

封龍山白草寺

原名百鵲寺,又名百鵲庵,位於山額北側,是封龍山重要寺院之一。約始創於隋代。相傳是隋煬帝之女南陽公主出家之處。唐代鑄有寺鐘。宋金元明屢有重修,清乾隆三十三年(公元1768年)大規模重修。後因創辦電視發射台被拆毀,僅留古槐和院內古並。尚有部分殘碑。1988年以後作了一些修復,重修了兩座大殿但己非舊貌。

浮圖宮

在山南麓,原為封龍書院舊址,明代改為寺院,僧侶眾多,號稱浮圖宮。民國年間廢,現己不存。僅在原址東南方存有一座墓塔幢。

雙塔寺

位於封龍山之巔,約創於唐代。原有兩座磚石結構的佛塔和多處殿堂,是一座規模宏大的佛教建築群,僧侶甚多。建國後廢棄。創建電視發射台時拆毀,現僅存一座塔的塔基。

禪房院

位於封龍山西南側山谷中。創建年代不詳,原有清光緒壬辰年(公元1892年)重修的玉皇殿,還有橋樓殿(主供三皇姑)、大雄寶殿(主供釋迎牟尼)及撣房、僧舍。1989年又修復大雄寶殿等建築,使之逐漸恢復舊貌。該寺右臨深澗,左靠山崖,面對幽谷,背倚峭岩,地勢險要,風景秀麗。一條小溪從玉皇殿西側潺潺流過,沿崖前3米高的巨石棕棕跌下,形成一處壯觀的飛瀑,水流再從橋樓殿下沿谷瀉出,匯人崖下一溉深潭之中,潭之右有一古井,水質清沏而甘冽。周圍林木藉郁、花草叢生,環境幽雅。

東石堂院

位於封龍山南坡,現僅存一石窟。中央是一尊高大的釋迦牟尼像,四周洞壁上有18個佛龕,若干小佛像分列左右。窟外有摩崖石刻三處,窟之上為“如來石寶”,左側為明代天官大夫胡來朝題“海天東曙”,字大如斗,筆法洗鍊。另一處石刻為游者題詩。石窟之前有明正統十四年(公元1449年)重修碑記,石窟上方有兩株蒼翠的古柏,相傳有千年樹齡。石窟東南方有一清泉,匯成潺潺小溪,終年不竭。這裡東瞰平川,居高臨下,是觀覽雲海日出的佳區。

西石堂院

位於封龍山南坡山樑上。約創於北齊時期,北宋時達到一定規模。原是一處寺院,有殿宇、禪房十餘間。現房舍全無,僅存三處石窟。一號洞在東,為一尊臥佛像,表示釋迎牟尼涅磐。二號洞居中,內供三世佛,周圍洞壁上刻滿小佛像,約上千尊。三號洞在西,正中為觀世音像,左為騎坐大象的普賢菩薩,右為騎坐獅子的文殊菩薩像。惜文殊、普賢二菩薩像在“文革”中被砸毀,現僅存大象、獅子。周圍洞壁上刻滿小佛像,觀音菩薩背光之後原有十八羅漢雕像,現僅存二尊羅漢。

道觀廟宇

封龍山

封龍山修真觀

在封龍山南坡山谷中,約創於唐代,相傳是道士徐元英修道處,故名徐童觀。宋政和三年(公元ll13年)賜額修真觀,宋宣和元年(公元ll19年)增修。元代一度廢棄,明正德五年(公元1510年)道士張白玉重修,民國年間廢棄,現己修復。玉皇廟

在封龍山之顛北側,約創於宋代以後,元明清歷代重修。二十世紀60年代拆毀。1991年重修。末壯士張大宏的廟福。大宏,山下郭莊人,相傳唐初追封護國西秦王。現存廟之正殿及清代碑刻。藥王廟

亦稱藥王殿,在封龍山北坡山谷中,歇馬店旁,是祭祀藥王孫思邈和十大名醫的廟詞。約創於元代(有元代瓦當),明清多次重修。現保存尚好。萬仙廟

位於山北坡白草寺下,是祭祀道家諸神的場所。約創於宋元以後,明清重修。現已廢棄。三皇姑廟

位於萬仙廟之東,約創於明代以後。對三皇姑的身份,傳說不一。有人附會為隋煬帝之長女南陽公主(謬傳為第三女);有人據佛經《香山寶卷》附會為妙莊王之女;一說為碧露元君;一說為隋文帝之女妙陽公主;清代還有人把佛教中妙莊王之女與道教碧霞元君混為一談。封龍山神祠

有兩處,一在封龍山南,創於漢代,隋唐逐漸廢棄,其址不可考。一在山北坡。魏晉以後,常山郡從元氏遷至真定(今石家莊市郊區東古城),政治中心遷移,祭把封龍山的廟詞建於山北坡。唐代成德軍節度使王庭湊曾在此祭封龍山神。宋代以後其址不可考。白石神君祠

封龍山西南坡,山中多白石(石英岩脈),故號為白石神君。漢代建詞,後廢。八都神壇

在封龍山西南,建於漢代,是祭祀封龍山等八座神山的祭壇。原建有宮陰,建築富麗宏偉,唐代重修。元代以後廢壇。三公山神祠

在封龍山西南,創建於漢代,是祭把三公山(今名仙翁寨山)的祭壇。歷代均有重修,民國時廢。大公廟

在封龍山北麓九龍口。約創建於唐代,後世屢有重修,是紀念隋重修碑。此廟現已廢。老君洞

位於萬仙廟東側,是利用自然溶洞鑿刻的祭祀太上老君(李耳)的洞府,創於明代以前,正中有老君座像,兩側分列諸弟子。靈官廟

位於山北坡自草寺內,是祭祀靈明王裴彤的場所。裴彤,為漢代大將,曾封靈壽公,相傳能醫病療疾,宋代封為靈明王,成為道教崇奉的神仙之一。猴王廟

在白草寺西側,是供奉猴王孫悟空的場所,創建於明代以後。現已廢壇。八仙堂

在八仙堂洞下,約創於北宋後期,是供奉張果老等神仙之所,後演變為供奉呂洞賓、張果老等八仙之所。現僅存一供桌。龍王廟

在老龍潭西側,約創建於漢代,元明時祈雨之風盛行,此廟香火甚盛。“文革”中拆毀,後又修復。此外,歷代文人墨客游山後留下的大量詩詞歌賦、勞動人民創造的民間傳說、久傳不衰的廟會節俗使封龍山呈現出了色彩斑瀾的多元文化。再加上封龍山奇異的氣候景觀,多姿的怪石奇峰,鬼斧神工般的天然洞穴,叢生的茂林奇花和沁人心脾的清泉碧溪,使封龍山成為河北省風景名勝區。地方交通

駕車:距石家莊市只有22公里,石銅路——銅冶——封龍山,路況較好。公交:石家莊市內火車站乘坐221路公車可到。

旅遊2路:火車站→保龍倉購物廣場→師範街南口→十七中南區→工運學院→祥隆泰→紅旗新石南路口→石刻園→南二環石銅路口→東良廂→良東新區→水岸美景→永壁→女子監獄→青銀高速→紅旗路北口→紅旗三鹿大街口→北甘子→南甘子→龍鳳湖→南故邑→橋門溝→封龍山

![封龍山[石家莊歷史文化名山] 封龍山[石家莊歷史文化名山]](/img/d/6d5/nBnauM3XwQjNxYjN4QjN3QTO4QTM4gTM5QTM0QTNwAzMwIzL0YzLyQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)