遺址簡介

中山國都城遺址

中山國都城遺址豐富的史料和物證,展現了古中山國高度發達的手工業和瑰麗獨特的文化。附近的林山如平地突起,雙峰遙遙相望。

林山石佛堂為省級重點文物保護單位,共有四窟,石雕佛像2000餘尊,皆為唐朝文物。

林山腳下的萬壽寺,因唐太子李昶(字天壽)在此出家而名。寺內現存陰陽雙柏、高僧墓塔群等多處景觀。

歷史淵源

戰國時期,在燕南趙北之間,即在今河北省中南部,有一個由狄族建立的“侯國”,中山國。中山國,早期稱鮮虞。鮮虞之名,開始顯現於史籍為周幽王八年(公元前774年)。魯定公四年(公元前506年),中山之名始見於史籍。中山國初建都於中人(今唐縣境內),立中山城為都。後遷都於顧(今定州市境內)。魏文侯四十一年(公元前406年),魏滅中山。公元前381年前後中山桓公率鮮虞餘眾驅逐魏國統治者,中山復國,遷都於靈壽。此後,其國力很快達到了鼎盛時期,公元前323年,與趙、韓、魏、燕同時稱王。到趙惠文王三年(公元前296年),被趙國所滅。從鮮虞最早見於史籍至中山國最終亡國,歷時478年,幾乎綿亘於春秋、戰國時代。

遺址景點

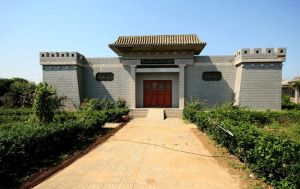

中山國都城遺址--宮殿區

中山國都城遺址--宮殿區 中山國都城遺--中山王墓

中山國都城遺--中山王墓中山王墓:中山王陵墓共發現兩處,一處在靈壽故城以西2公里處,東西並列兩座大墓,西側的1號墓已經發掘﹐可以確認是中山王□的墓。另一處在城內西北部,南北錯列3座大墓,已發掘的6號墓在最南端,墓主人未能確定。1號墓和6號墓的上部都有夯築的高大封土,其上再建“享堂”。1號墓的封土和享堂保存較好,封土東西寬92米,南北長110米,高約15米﹐自下而上成三級台階狀,第1級的內側有寬1米許的礫石散水,第2級有壁柱和柱礎等遺蹟,頂部的第3層則有疊壓成魚鱗狀的瓦片堆積,可復原為一座周繞迴廊、上覆瓦頂的三層台榭式建築。兩墓附近還有陪葬墓和車馬坑。1號墓封土範圍之內,東西兩側各有陪葬墓2座,封土南面有對稱的兩座長方形車馬坑,並有船坑和雜殉坑各1。6號墓的陪葬坑是東側2座,西側1座,南面也有兩座對稱的長方形坑,可能也是車馬坑。根據兩處墓地的布局,結合1號墓槨室出土的中山王陵兆域圖銅版及輝縣固圍村魏國墓地的資料,可以對戰國時期王陵的形制和規模有較多的了解。

墓葬形制

兩座大墓的墓室結構基本一致。墓室為中字形,墓壁抹草泥並用白粉塗飾。有方形槨室和南、北兩條墓道。其中1號墓全長110米,槨室南北長14.9米,東西寬13.5米,深8.2米。石砌槨壁,厚約2米。6號墓規模略小。兩墓槨室均被擾亂,從殘存的棺槨銅飾看,1號墓的葬具為四層套棺。槨室兩側均另設藏器坑置放隨葬器物,1號墓是東側2坑﹐西南側1坑,6號墓是東、西側各1坑。

隨葬器物

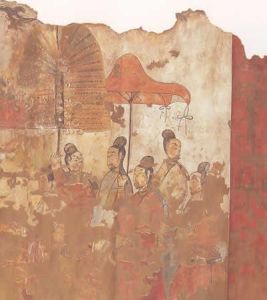

中山國都城遺址--隨葬器物

中山國都城遺址--隨葬器物 兩墓隨葬品達1萬9千餘件。其中1號墓出土的中山王□鼎壺和嗣子壺,共有銘文1101字,不僅確切地表明墓主為中山王,而且記明中山王的世系及有關史實,是研究中山國歷史的重要史料。銘文提到前316年燕王噲讓位於相邦子之的事件,而中山國又亡於前301年,故該墓的年代可定為前310 年左右。兩墓發現的巨大山字形銅器,是前所未見的儀仗性器物。1號墓所出5件均高1.19米,6號墓所出6件均高1.43米,下部銎內都存有木質,大約置於懸掛旗類的桿柱頂端,以作為王權的象徵。

有些器物異常精巧,是不可多得的藝術珍品。金銀鑲嵌龍鳳形銅方案,器足以4隻伏臥的小鹿承一圓圈,圓圈之上是蟠繞成半球形的4龍4鳳,龍頂又各有一組斗拱上承方案。十五連盞銅燈高84.5厘米,形似大樹,樹上攀援著嬉戲的群猴,樹下還有二人仰面挑逗。銀首人俑銅燈高66.4厘米,造型為一身穿繡袍的男子,左手握螭蛇連線的兩層燈盤,右手高舉螭蛇連線的另一燈盤。幾件錯金銀動物形器座,造型逼真,栩栩如生,有銀鑲嵌雙翼神獸和牛、犀等形像,其中以虎噬鹿形像最為生動。這些精美的器物,除銀首人俑銅燈出自6號墓外,餘地均出於1號墓。另外,1號墓所出帶暗紋的磨光黑陶鼎等,也有一定特色。

出土文物

中山國都城遺址--出土文物

中山國都城遺址--出土文物中山王墓出土玉器多達3000多件,在中國玉器考古史上實屬罕見。玉器的器形有玉環、玉璧、玉璜、玉佩、玉帶鉤、玉飾、玉片等,取材十分廣泛。技法以透雕、浮雕、陰刻為主,刀法隨花紋不同而變化。中山國的玉器雕件,以其新穎的紋飾和技法,毫不雷同的藝術造型和圖案紋樣,鮮明地反映出中山國玉器的獨特風格,反映出中山國玉工鬼斧神工的琢玉技巧。

反映中山國政治的出土器物,有“刻銘鐵足銅鼎”、“夔龍紋銅方壺”、“銅圓壺”等,三件重器分別刻有469字、450字和204字銘文,為研究中山世系和中山國的重大歷史事件,提供了極其珍貴的史料。“刻銘鐵足銅鼎”又稱王鼎,王即位十四年時(公元前314年或公元前313年)採用分鑄工藝製作而成。通高51.5厘米,腹徑65.8厘米。蓋鈕與腹足部之間刻銘文77行469字,是中國迄今發現的戰國時期字數最多的一篇銘文。從這座銅鼎以及“夔龍紋銅方壺”、“銅圓壺”的銘文中,可以大致推出王 及其前後的中山國諸公的在位年代。

“錯金”是金銀鑲嵌的一種工藝。這兩座墓出土了許多銅錯金銀器,其造型之獨特,結構之精巧,圖紋之精美,充分顯示了中山國高度發達的手工工藝。“錯金銀四龍四鳳銅方案”,打破了傳統的“龍飛鳳舞”的動態場面,以靜為基調,底部由四隻表情溫馴的梅花鹿承托一圓圈,四龍四鳳扭結盤結,翼尾相接,構成一個內收而外敞的支架,上覆几案,穩定而舒展,呈現出一種靜態美。“錯金銀虎噬鹿銅器座”,原是一曲尺形屏風的座足,其造型形象生動奇特,以動為特色。一斑斕猛虎,三足著地,一爪騰起,弓身挺尾,雙目圓睜,正在吞食一隻花斑小鹿。小鹿垂首蹬腿,拚命掙扎,似從微張的口中發出淒切悲鳴之聲,一個弱肉強食的場景活靈活現。還有“十五連盞銅燈”、“銀首人俑燈”、“犀牛器座”、“牛器座”、“雙翼銅神獸”等等,都反映了中山國手工工業在鑄造、冶煉及加工等方面的高超技藝。