原文

子路見孔子,孔子問曰:“何好?”曰:“好長劍.”子曰:“以子之能,加之學問,豈可及乎?”子路曰:“學豈有益哉。”子曰:“狂馬不釋策,操弓不反檠,木受繩則直,人受諫則聖,受學重問,孰不順成!毀人惡仕,必近於刑。”子路曰:“南山有竹,不柔自直,斬而用之,達於犀革。何學之有?”孔子曰:“栝而羽之,鏃而礪之,其入不益深乎?”子路拜曰:“敬受命。”

注釋

見:拜見

好:喜好

豈:同“其”,代詞,相當於“誰”。

豈:表示反詰語氣,相當於“難道”。

益:好處

釋:放;策:馬鞭子。

反:反對,引申為“丟棄”。

檠:(qíng)矯正弓弩的器具。

受:承受

諫:直言規勸,批評、

聖:通達,明智。

受學:從師學習;重:重視,注重。

揉同“煣”,用熨木,通過人力加工,把曲的變直,直的變曲。

犀革:犀牛的皮製品。

括:扎,束

鏃:(zú):箭頭;

礪:磨刀石,作動詞用,即磨礪。

敬:感謝。

1.見:拜見

2.好:喜好

3.豈:同“其”,代詞,相當於“誰”。

4.豈:表示反詰語氣,相當於“難道”。

5.益:好處

6.釋:放;策:馬鞭子。

7.反:反對,引申為“丟棄”。

8.檠:(qíng)矯正弓弩的器具。

9.10.受:承受

11.諫:直言規勸,批評、

12.聖:通達,明智。

13.受學:從師學習;重:重視,注重。

14.揉同“煣”,用熨木,通過人力加工,把曲的變直,直的變曲。

15.犀革:犀牛的皮製品。

16.括:扎,束

17.鏃:(zú):箭頭;

18.礪:磨刀石,作動詞用,即磨礪。

19.敬:感謝。

譯文

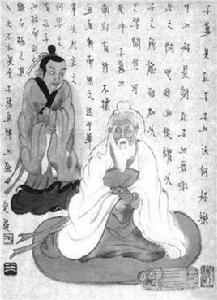

子路拜見孔子,孔子問道:“你愛好什麼?”子路回答說:“喜好長劍。”孔子說:“我不是問這方面。以你的天賦,再加上學習,誰能比得上呢?”子路說:“學習難道有好處嗎?”孔子說:“驅趕狂馬的人不能放下鞭子,操拿弓弩的人,不能丟下正弓的器具;木材經過繩墨作用加工就能取直,人們接受直言規勸就會通達;從師學習,重視發問,哪有不順利成功的!”子路說:“南山出產竹子,不經加工,自然就很直,砍下來用它(做箭),能射穿犀牛的皮,為什麼要學習呢?”孔子說:“把箭的末端裝上羽毛,把箭頭磨得更加鋒利,箭刺入得不更深嗎?”子路施禮道:“感謝你的指教。”

簡析

本篇選自《孔子家語》,記載了孔子與子路最初相見時的一段對話,從中我們可以體會到孔子循循善誘、誨人不倦的教育思想。“不憤不啟,不悱不發”,面對子路的疑惑和反問,孔子因勢利導,語言簡明而深入地糾正了子路的觀點,讓人無可辯駁。孔子的教育家、思想家之謂由此可見一斑。

孔子的談話善於運用比喻說理,強調了學習的重要意義。由此可想到與《為學》中的人之為學有難易乎?為之,則難者亦易矣。與此觀點一致。

作者

孔丘(公元前551年8月25日),字仲尼。排行老二, 漢族人,春秋時期魯國人。孔子是我國古代偉大的思想家和教育家,儒家學派創始人,世界最著名的文化名人之一。編撰了我國第一部編年體史書《春秋》。據有關記載,孔子出生於魯國陬邑昌平鄉(今山東省曲阜市東南的南辛鎮魯源村);孔子逝世時,享年73歲,葬於曲阜城北泗水之上,即今日孔林所在地。孔子的言行思想主要載於語錄體散文集《論語》及先秦和秦漢保存下的《史記·孔子世家》。

啟發與借鑑

循循善誘。孔子是我國古代偉大的教育家,他的學生有三千人,其中突出的有七十二人。《論語·子罕》中說:“夫子循循然善誘人。”意為孔子善於有步驟地進行教導。從上文看,子路原是個粗魯的人,他不想學習,認為學習沒什麼用,而孔子循著他的比喻,也用比喻教育他努力學習,認真學習,結果子路心悅誠服。開導別人要有耐心,而且方法要巧妙。人們常說沒有教不好的學生,只有不會教的老師,看來是有一定道理的。