名稱由來

公司名稱由創始人之一的仲先生所起,據說仲姓氏人的祖先是孔子72弟子中比較有名的一位叫仲由的人。此人品德極高,崇尚實幹,且頗具政治才能,是儒家思想最忠實的守護神。仲先生大學畢業後一直想自己創業,想把儒家“仁,信”精神發揚光大,想讓中國人的子子孫孫能走出一條屬於自己的誠信之路,想讓全世界人都了解中國的儒家文化,。於是就把公司註冊成仲子路科技有限公司。

簡史

仲子路

仲子路他是專業提供建築智慧型化系統解決方案的系統集成商,是江蘇南京安防行業的領頭軍,業務涉及黨 政機關、公檢法、軍工、交通、金融、通訊、廠礦、衛生、教育、服務等行業安防系統化建設,竭誠為各行業用戶提供優質服務 。

核心價值觀

共贏:共贏是衡量我們成就的指標

誠信:待人以誠、待客以信、忠於事業

團隊:同心同力,追求團隊一致性

成長:不斷學習,銳意進取,追求卓越

詳細

五十五研究所 .公司多次承接國家重點項目中電視監控、防盜報警、門禁控制等系統工程的設計、施工、安裝、維護。承接的系統工程涉及電力、工礦企業、交通管理、銀行、賓館、學校電教及商業領域等多種行業的各種場所,所有系統均以優秀的質量通過工程項目驗收並獲得好評。

我們匯聚了一批計算機及相關領域的高科技專業人才。提供小區智慧型化系統、報警系統、綜合布線系統、數字監控系統、LED大屏顯示系統、門禁系統、計算機組網及智慧型化系統集成等技術諮詢和培訓、方案設計、工程安裝和調試、系統維護等全方位服務。

我們擁有一支多年從事工程設計、施工安裝、調試及維護的專業技術人員隊伍,具有豐富的小區、樓宇智慧型化系統集成的設計、施工經驗,承接智慧型化小區、智慧型化大樓整體解決方案的設計和智慧型化工程的總包管理及工程施工。在智慧型化小區、智慧型化樓宇、綜合布線、網路通訊、閉路電視防盜報警、電子門鎖、出入口控制、可視對講、電子巡更、周界防護等工程中取得了驕人的業績。

仲子路公司依靠科學的管理,執行嚴格的標準,實施靈活的市場策略,為廣大用戶提供技術支持和極具競爭力的安防監控及報警系列產品;為廣大用戶提供技術諮詢、方案設計、系統集成、技術培訓及售後質量保證的全方位服務。正是由於始終面向客戶的觀念和做法,使我公司贏得了廣大客戶的信賴與支持。我公司始終謹守“誠信創新務實卓越”的企業精神,保證您所購產品不僅滿足您目前的需要,還滿足您未來的需求。我們的目標是:立足品質,面向市場,做智慧型化安防行業的領航者。

品質決定一切,專業成就未來。仲子路的產品您用的放心,仲子路的服務使您安心。

公司文化

仲子路的管理思想

1.運用古人的管理思想來管理現代的中國企業--簡稱《國學與管理》

一、“國”與“學”

“國”為大禹以河圖洛書之理治水,其受讓舜帝帝位而又以河洛之法,劃華夏為九州而治之,隨稱華夏一統為“國”,史稱“中華”。

“學”上古當“教(讀XIAO)”講,《書。盤庚》“盤庚學XIAO於民”;《論語》:“學而時習之”,《禮記。學記》:“古之教者,家有塾。。。。。。國有學。”。今之,“學”已引申為學習、學問、學校、教學等含義。

1、人是政治動物的假設

兩千多年前,亞里士多德提出“人是政治動物”,農業文明的主要特徵是人類進入以政治管理為主的時代,在這二三千年間,人們主要追求的是權力的獲得和分配,誕生了國家和家庭為主的主要組織形態,財富的主要體現形式主要是土地,積累財富的主要手段是農耕和戰爭,管理活動的焦點在於對權力的爭奪。

2、人是經濟動物的假設

兩百多年前,亞當斯密提出“人是經濟動物”,體現了人類管理重心從政治管理向經濟管理的轉向,對財富的追求是人類的焦點,財富的主要表現形式是商品和貨幣,誕生了以企業為財富創造中心的社會組織形態,通過殖民地、市場行為和科學技術來掠奪資源,造就了西方空前的工業文明。

3、人是文化動物的假設

近二十年來,人類由工業社會向信息社會轉型,思想家卡西爾在50多年前就提出“人是文化動物”,勞動密集型產業逐漸向知識密集和智力密集型產業轉移,對文化價值的追求和全面實現成為人類的焦點,人們通過知識、信息資源的加工生產或利用其對傳統工業進行改造,來獲取或分配財富,財富的主要表現形式是智慧財產權和文化價值,人類迅速走上信息文明。

4、人類文明進化的陰霾

儘管人類的科學技術取得了史無前例的成就,新經濟和後工業社會的時尚的潮流,在衝擊、改變著這個星球上每個角落裡的每個人的生活方式和生產方式,人們在享受著史無前例的信息文明、知識文明和物質文明的輝煌成果;但是,隨著信息化和全球化步伐的日益加快,我們也應該看到,世界上不同民族族群、不同地域文化和不同文明價值間的猜忌、不信任、衝突和矛盾還在加劇;人類面臨著恐怖主義、戰爭殺戮、瘟疫疾病、自然災害等新的陰霾;經濟、科技、信息、教育發展的不均衡,導致人口貧困、資源掠奪、貿易不平等、人群素質差異拉大等問題日益嚴峻;人類與大自然的關係也在急劇惡化,大自然在用它們特有的方式——海嘯、颶風、洪水、瘟疫等自然災害,肆虐、嘲弄和教訓著人類雜亂無章、傲慢偏執的“科學技術”和“先進生產方式”。高度文明和高度不安全這對孿生兄妹,悄然成為當今時代的形象代言人。面對生存安全、組織成長、責任倫理、價值取向、可持續發展的現實,人們深深地陷入了對人與自然、科學與發展、民主與管理、價值與傳統的困惑和迷思。

5、企業管理的困惑

作為社會組織主體的現代企業,其所賴以生存的市場環境、技術環境、生產環境、人力資源環境、信息環境等均發生了天翻地覆的變化,資源與環境、發展與競爭、市場與技術、經營與法制、效益與責任、管理與人性等矛盾問題越來越難以調和,甚至逐漸成為制約企業成長和經濟發展的瓶頸;組織生涯目標與員工職業生涯規劃的現實衝突,企業官僚只注重過程細節的本位主義,忽視企業運作的整體性,部門間互相制肘,管理者常常越位、缺位、錯位,過度管理與管理盲點並存,企業創新管理缺失,組織變革乏力;管理原則、管理理論、管理行為往往與管理目標和結果相背離,信用、信任、信譽的危機就像病毒一樣侵襲著企業的肌體,產業發展周期、產品市場周期、技術變革周期成為決定著企業生長周期的宿命;當代西方管理文化和管理行為模式正面臨著文化“移植”和文明衝突帶來的嚴重的“排異反應”。

四、國學與管理

如何科學地繼承和發揚中國優秀的傳統文化,吸取國學精粹與人文素養,融合西方先進的科學技術和管理思想,如何科學地總結中國企業管理理論與實踐,對於探索適合中國國情的中國化管理之路,自主創新,順利實現企業戰略轉型,提升中國企業的生命力與核心競爭能力,構建和諧社會和培育中國優勢企業,具有很強的現實意義,也是時代賦予我們的責任和歷史使命。

中國的文化結構決定了中華民族特有性格,決定了我們整個民族的思想精神和文明傳承。從伏羲到三皇五帝,再經過西周、東周,歷數幾千年,直至春秋戰國時期,以易學為起源,形成了百家爭鳴的局面,出現了西漢劉歆在《七略·諸子略》中提出的“九流十家”之說。“九流”是指道家、儒家、墨家、名家、法家、陰陽家、縱橫家、農家和雜家。從管理哲學上講,百家之中主要是五家,即以老、莊為代表的道家,以孔、孟為代表的儒家,以孫武、孫臏為代表的兵家,以墨翟為代表的墨家,以韓非為代表的法家。在他們的哲學思想中,蘊含有極其豐富的辯證思維方式和易理之道。先秦以後的歷代政治家和哲學家,秉承易學和五家思想傳統,在他們的“文集”中進一步闡釋和總結出了中國的治國管理之道。中國歷代文人學者浩瀚的作品中,有深邃而睿智光芒的說理深邃的政論、奏議、書信、雜說,蘊含著豐富的中國管理思想。繫辭中道:易窮則變,變則通,通則久。中國古代文明的偉大成就,無不閃耀著易學和合人文精神與可大可久的生命哲學智慧。

五、中國傳統文化與企業文化的關係

從先秦諸子百家、漢唐道統、宋元理學、明清賢達,到毛澤東思想、鄧小平理論、乃至構建和諧社會理想,系統了解中國哲學發展歷程,把握中國文化傳承的主要脈絡,系統學習中國文化和哲學智慧,以中國先哲們睿智的思辯傳統,深邃的人生哲理,思考和解決在事業、命運和企業管理實踐當中遇到的諸多困惑和矛盾,提高哲學思維能力,倡導和諧管理,創新思維,理智、科學和勇敢面對挑戰。

很多專家和企業家已經認識到,一流的企業做文化,二流的企業做標準,三流的企業做品牌,四流的企業做服務,末流的企業做製造。按照系統科學原理,結構決定功能,易學的結構決定了中國的文化特徵和華夏文明的核心價值。同樣的道理,企業文化決定著企業的特徵和企業的發展,企業的變革不能忽視企業文化的變革,更不能脫離中華文化的大背景。只有積極從傳統文化中汲取優秀基因,整合西方先進文化元素,結合企業自身資源條件,建設起頗具特色的企業文化,才有可能塑造起自身企業的核心競爭能力。

六、國學與管理的全息邏輯關係

企業管理的最高境界是經營和諧企業文化,企業管理哲學是企業文化的基礎。中國企業不能滿足於只是輸出“廉價的”中國商品。中國人、中國企業家,應該摒棄自卑、盲目和不自信,應該有勇氣和信心在輸出中國優質產品的同時,也能夠輸出具有悠久歷史和燦爛文化的中華民族的天人合一生活方式與和諧價值觀。魯迅先生講過,愈是民族的,愈是世界的。

大道自然。中國管理哲學倡導在繼承和回歸《易經》國學傳統價值的基礎上,整合和突破西方管理哲學的歷史局限,通過對人類農業文明、工業文明、信息文明的生產方式、管理方式、發展方式等社會實踐,進行系統的科學反思、哲學反思、文化反思,秉承中國哲學和優秀文化傳統,認真探索和思考人類的終極價值,探索自然管理法則,解析和重建普適性組織基因和理論模型,初步建立起全息的中國管理哲學理論體系,包括理論法則、方法工具、實踐套用;為戰略管理、創新管理、危機管理、人本管理、情商管理、文化管理、和諧管理,建立起具有中國特色的創新管理理論平台;為個人事業、企業組織的成長、變革、創新和發展,提供普適化的簡單易行、科學實用的診斷和管理模型,為全面建設創新型社會、和諧社會提供基本的理論指導和戰略管理工具;為全球化文化融合與和諧世界構建,做出一個擁有古老文明的偉大民族應有的貢獻。

我們倡導以《易經》國學等中國管理思想價值為基礎,結合中國企業改革開放三十年來的管理實踐,建設具有中國特色的管理哲學與和諧企業文化思想體系,是時代給予我們這一代人的歷史使命。

仲子路

仲子路1、“《易經》與創新商業思維”

易:和諧、文明、發展與創新思維方式

----全息能力法則

易學緣起與全息系統管理

和諧哲學與人生財富智慧

成功事業與職業生涯規劃

2、道家思想與戰略管理

乾:道家與陰陽五行/皇天的昭示

----目標戰略法則

我們要向何處去......

我們該選擇怎樣的發展之路......

陰陽五行與社會、市場、企業的變革

道家思想與企業戰略決策和戰略管理

3、墨家、釋佛與和諧企業文化

兌:墨子與釋佛的愛/湖泊的昭示

----價值倫理法則

如何與這個世界相處

如何調節我們的心靈

和諧企業文化建設......

4、法家思想與創新管理

離:法家與權利藝術/陽光的昭示

----激勵權變法則

激勵是生命的本能......

我們追求自由與平等......

制度創新與創新管理.....

5、兵家思想與商業模式

震:兵家與經營謀略/雷電的昭示

----效率模式法則

時間是生命的指針與坐標......

細節習慣決定我們的價值成就與效率......

商業模式時代的企業運營策略......

6、儒家思想與組織變革管理

巽:儒學與孔子哲學/長風的昭示

----組織秩序法則

有秩序的組織團隊是成功的基礎......

性善禮樂的教化修煉使團隊更有力量......

和諧的倫理結構是組織變革的原動力......

7、縱橫家與市場行銷管理

坎:鬼谷子的縱橫智慧/弱水的昭示

--—競爭生存法則

環境是決定事物生存發展的前提......

能否適應環境是生存競爭的根本......

市場創新、服務創新與戰略聯盟......

8、名家思想與技術品牌管理

艮:惠施和公孫龍/大山的昭示

----理性價值法則

名實相符是科學與理性的基礎......

真理是不斷地反思與塑造個性價值......

技術創新、質量創新、品牌創新文化......

9、農家思想與企業資本運營

坤:上農與雜家思想/厚土的昭示

----能力道德法則

資源不在於占有而在於如何支配......

能力的大小在於道德資本的修為......

《管子》經濟思想與資本運營管理......

《呂氏春秋》與企業擴張戰略......

10、國學的核心價值與和諧企業文化實踐

國學與和諧企業文化實踐

1、和諧倫理

2、和諧團隊

3、和諧組織

4、和諧文化建設

5、和諧價值管理

6、和諧與創新發展

7、人與自然的和諧

8、和諧社會實踐

儒家思想與現代企業管理

眾所周知,第二次大戰以後,尤其是1955年以來,日本經濟持續高速增長,緊接著是香港 、台灣地區和新加坡、韓國的崛起。在短短的一、二十年內,這些國家和地區迅速改變了落後的面貌,成為新興的工業國家和地區,被世界公認為另一個世界經濟奇蹟。

引起舉世矚目的另一個事實是,在推行改革開放和發展社會主義市場經濟的中國正在極巨變革和迅猛發展之中,民營企業如雨後春筍般在中華大地迅猛發展,並且實力大有同國有企業和三資企業一爭高低之勢,從而使中國的經濟實力和競爭力顯著增強。在二十一世紀,東亞地區將可能由於中國的崛起而成為世界經濟的中心。

為什麼東亞地區會成為當今世界經濟最活躍、最生機勃勃的地區之一呢?它們的文化背景是什麼,共同的管理思想和經營特色又是什麼?

從文化的角度來進行考察,人們會發現這一地區的共同特點就是這些國家或地區的經濟發展與經營管理都受到中華民族文化。尤其是儒家文化的深遠影響。它們都善於把當代西方科學的管理與東方文化相結合,從而形成具有自己特色的經營思想與管理模式。所以西方學者把中國、亞太地區的日本、韓國、新加坡以及香港、台灣等國家和地區定為儒家文化圈。儒家文化是中國傳統文化的核心,其創始人孔子作為偉大的教育家,是世界十大思想家之一,提倡“仁愛”、崇尚:禮儀“,主張以德治國、以民為本。他所處的時代是百家爭鳴、學術繁榮昌盛的時代。他以天下為己任,周遊列國傳播自己的學說。加上後人的不斷補充,逐漸形成了一套比較系統、完整的儒家思想體系,其中包括許多有價值的觀點。儒家思想體系是中華民族的文化財富,也是華夏民族幾千年來傳統美德和行為規範的重要基礎。其精華部分已經日益顯示出對現代經濟、現代管理和現代人類文明所產生的積極影響。

從實踐中看,日本具有特色的企業管理是日本成功的重要因素。日本是一個善於吸收各國先進文化的民族,在管理中既吸收西方先進的管理經驗,也汲取本國傳統文化與中國儒家文化。事實上,儒家文化對日本企業界的影響是相當廣泛的。日本的許多企業家把儒家思想,比如“以人為本”、“任人為賢”、“貴在人和、”“敬天愛人”等作為企業的經營信條。日本實業界號稱一代霸主的著名實業家社澤龍一寫了一本《論語加算盤》的著作,總結自己成功的經營之道就是一手撥算盤、一手捧《論語》。既講精打細算的賺錢之術,也講儒家的忠恕之道,二者相互補充,大大有益於事業的發展。他的著作和成功的實踐經驗對日本企業的經營管理有相當大的影響。

儒家文化對新加坡、韓國以及香港和台灣等地的影響更加直接。香港著名企業家李嘉誠自幼熟讀儒家的經典,並且把儒家的思想用到了經營當中,講求“信用”、“意氣”,講求“忠恕”之道,被稱為一代儒商。新加坡內閣咨政李光耀,在談治理新加坡經驗的時候說:要不是新加坡大部分人民都受過儒家價值觀的薰陶,那么我們是無法克服過去那些困難的。四十年的治國經驗使我相信道德、價值和倫理規範,對建設一個健全穩定的社會來說,是非常重要的。

我國在發展市場經濟的過程中許多陳腐的觀點,以及束縛生產力發展的條條框框受到衝擊,同時出現了一切向錢看、不擇手段賺錢的現象,出現了一定程度的道德滑坡。這些不正常的現象是不是發展市場經濟不可避免的呢?發展市場經濟是不是一定要全面否定傳統文化呢?是不是一定要以犧牲道德為代價呢?顯然,答案是否定的。事實上,一些明智的企業家越來越認識到講求“誠實”、“信用”……等等在現代經濟生活中的重要性,越來越重視企業文化與道德風尚的建設,出現了一批新的儒商。

儒家文化源遠流長、博大精深,內涵及其豐富。當然,由於歷史的局限性,有些觀點是已經陳腐過時而成為禁錮人們頭腦的枷鎖,成為阻礙社會前進的糟粕。因為儒家文化根本上是一種農業社會的文化。在管理方面,它強調的是家族式管理,不是民主的管理。它是一種家長制,這種家長制與現代企業管理是完全相悖的。它強調人生依附觀念,強調人治,強調中庸,反對競爭原則;同時,儒家還主張崇古和繁文縟節等等。這些思想是同市場觀念和現代企業管理相衝突、相矛盾的。不過,其中也包含了許多具有生命力的永恆的哲理和精華。比如,儒家非常強調人的進取精神,強調社會的責任感和仁愛精神等等。問題在於我們如何去條分縷析、去污存精,將科學合理的成分接納到現代管理當中,形成更具東方式的管理模式,同時也有可能為當代管理理論與管理哲學的發展作出一定的貢獻。

面對現代企業管理,儒家文化又能夠提供我們什麼呢?

首先,以人為本。

儒家主張“天生萬物,唯人為貴”、“民為貴,社稷次之,君為輕”(《孟子·盡心下》)。治理國家應該以富民為本,“民為幫本,本固幫矣”。人民百姓是國家的根本,根本鞏固了,國家才能夠安寧。現代經濟與科學技術創造了巨大的物質財富,然而一些人往往只注重財富的增長,而忽視了創造財富的人,不懂得社會經濟發展歸根到底是為了人。

在企業管理當中,也存在見物不見人的傾向。東亞一些國家繼承儒家學說,在企業經營當中形成了“以人為本”的管理思想,重視人的積極性和創造性的發揮,取得了明顯的效果。

其次,儒家主張以義統利。

孔子說:“見利思義,見危授命”(《論語·憲問》);孟子說:“先義後利”,以義作為重要的價值取向,不取不義之財,反對為富不仁。

如何認識“義”和“利”的關係,人們的認識不盡相同:有人極力批判儒家重義輕利的思想,認為它阻礙了市場經濟的發展。事實上,儒家倡導的“義”是指整體的利益、民族與國家的利益。強調生財有大道,利己不損人。孔子說:“富與貴是人之所欲也,不以其道得之,不處也”(《論語·里仁》)。可見,孔子不是反對致富,而是主張正當致富。在市場經濟發展的今天,每個人都在追求個人利益的最大化,每個企業也都在追求利潤的最大化,從而形成一種促進經濟發展的內在動力。這是積極的因素,必須肯定。但是,對於任何事物都不應過分強調,如果只講功利主義,甚至一切向錢看,不擇手段地牟取暴利,既不利於企業的自身發展,也不利於經濟的正常運行。儒家強調“義”恰好可以彌補這一不足。

在經營管理當中,一些企業家汲取了儒家的這一思想,明確提出“君子愛財取之有道”的經營宗旨。強調把追求利潤與服務結合起來,樹立良好的企業形象。

第三,儒家主張以德服人。

現代企業管理主要強調這制度與法律,這是十分必要的。孟子也曾說:不以規矩,不能成方圓“(《孟子·離屢上》)。不過,儒家更強調倫理道德的重要性,主張培育人的美德和良好的社會風尚,使人們高興地按照道德準則去做他們應該做的事。孟子又說:以力服人者,非心服也;以德服人者中心悅而誠服也”(《孟子·公孫丑上》)。顯然,制度、法律、規範應當是相輔相成、同時並重,形成一種互補的關係。道德規範作為一種無形的約束力量是現代企業管理不可缺少的。

第四,儒家強調“仁者,莫大於愛”可見,仁的核心是一個“愛”字。

儒家主張“以仁愛之心待人”。在家庭當中要“父慈子孝,兄良弟弟”(《禮記·禮運》)形成一種融洽溫馨的親情關係,這是社會穩定的重要基礎。就整個社會來說,儒家提倡“溫、良、恭、儉、讓”,強調人和“天時不如地利,地利不如人和” (《孟子·公孫丑下》);崇尚“仁愛、禮儀、忠恕待人”,“己所不欲,勿施於人”(《論語·衛靈公》),“己欲立而立人,己欲達而達人” (《論語·雍也》)。

儒家的仁愛思想對於建立和諧友善的人際關係,增進員工之間、員工與企業之間的感情,具有重要的現實意義。我國以及日本的一些企業以“和為貴”、“和氣生財”作為重要的經營準則,並且在整個管理過程中,強調對人的關心、愛護和尊重,講求具有人情味的管理,這正是東方管理的一大特色。在美國曾經轟動一時的一本書《掌握人性的管理》,提出激發員工的不二法則就是“你希望別人如何對待你,你就該如何對待別人”,這一被譽為管理的黃金準則,恰恰是孔子在兩千年前就已經提出的“己所不欲,勿施於人”的思想。

第五,儒家主張以信取仁。

誠實守信是儒家傳統美德的重要組成部分,是做人、人與人交往的一項基本原則。儒家認為“誠信者,天下之竭也”。主張真誠待人、誠實敬業、恪守信用、講求信譽。“言必信,行必果”(《論語·子路》)

“苟遜不羈,蒙無異也”。誠實守信既是傳統美德,也是歷代經商之道。過去,我國許多個人小商號都掛著“貨真價實,童叟無欺”的牌子,作為他們的經營信條。弄虛作假、欺騙顧客、不履行契約的企業,是難以長久存在的。被稱為世界船王的包玉剛先生的成功之道就是“以信譽成交,借信譽發展”。事實上“誠信為本,信譽第一”已經成為許多企業家的座右銘。同時,誠實與信用也是現代市場經濟運作的精神支柱。

第六,儒家強調勤勞節儉。

儒家歷來都主張勤勞治國,勤儉持家,“克勤與幫,克儉於家”。中華民族勤勞節儉的這一優良傳統,在世界上是很有影響的。每一個炎黃子孫,不論是讀書治學,還是經商稱賈,共同的特點都是十分勤奮刻苦,發奮圖強,吃苦耐勞,並且也是比較簡樸,處處提倡節約。

勤勞節約的價值觀念是符合現代管理要求的。因為任何企業都有把效益放在首位,都有一個如何激勵人勤奮工作、奮發向上的問題,都有一個精打細算、降低成本以提高效益的問題。

第七,儒家強調嚴於律己。

儒家主張正人先正己,嚴於律己寬於待人,“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從”(《論語·子路》);“若安天下,必須先正其身;能自制,後可以治人;能治人,然後能為之用”。這幾句話強調的是,要管理好別人,首先要管理好自己;要正人首先要正己。

作為一個領導人,應當在才學、能力、品德、氣質、作風等各個方面率先垂範,為人表,嚴格要求自己。這也正是作為現代企業經營者應該具備的基本素質。

第八,儒家注重重才尚賢。

儒家主張“師道尊嚴”,尊師重教,重人才、尚賢能。“國之盛衰繫於人才,功於才成,業由才廣”充分闡述了人才的重要性。用人之道強調“許士之風必求其實,用人之術當盡其才”;“選士用能不拘長幼”;“金無足赤,人無完人”;“用人如器,各取其長”等等。這些論述可以用於充實現代管理理論,用於經營管理的實踐之中。

第九,西方人強調人的自身價值,強調個性的自由;儒家主張的是“修身、齊家、治國、平天下”,把個人、家、國、天下四者統一起來,在社會整體中建立個人的價值。強調培養個人對社會、對國家的使命感,以天下為己任:“天下者非一人之天下,天下人之天下也”;“天下興亡,匹夫有責”,倡導“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”(宋·范仲淹《岳陽樓記》)的崇高的人生價值的追求。從總體上說,儒家強調的是整體,也並不忽視個性。以後歷代統治者為了統治的需要而使個性受到了壓抑。

我國改革開放以來,強調發揮每個人的創造性和主動精神,但也出現了一些過分貪婪、自私,對社會以及企業漠不關心的傾向。所以繼承和發揚儒家文化的群體意識和憂國憂民、愛國愛民的高度責任感,處理個人與整體的關係,在充分發揮個人才能的基礎上,增強整體的凝聚力,強調群體意識與團隊精神,強調實現個人價值與奉獻社會相融合,這也正是東方式管理的一個重要特點。

儒家文化不僅從倫理道德、觀念意識、行為準則、價值取向和管理哲學等方面為現代管理提供了有益的成分,而且古代儒家學說中還包含了許多對管理活動的直接論述,如:“應天下之利,以生天下之財;舉天下之財,以供天下之費”的理財之道;“凡事豫則立,不豫則廢”(《中庸》)的預測觀點,以及許多關於決策和戰略決策的精闢論述,至今仍被一些企業家所研究和學習。

任何一個國家和民族都有自己具有一定特色的文化,這是一個民族、一個國家歷史發展進程中長期積累起來的精神財富,是人們在共同的生活中經過提煉和生化所形成的社會習俗、價值取向、道德規範、行為準則、觀念意識等的總和,是人類文明的結晶。

一個民族文化之所以能夠存在幾千年,是因為它有強大的生命力,它對社會經濟發展具有積極的影響。可以認為,每一個民族文化都有它積極的、合理的因素,都是世界文化財富的組成部分。我們現在所面臨的問題不是肯定某一文化或否定某一文化,而是應該站在一個高處,兼收並蓄,從現代經濟社會發展和現代管理要求出發,博採眾家之長,在中西文化相互交融的基礎上,來豐富現代管理理論,推進東方管理科學的發展。

每一個國家和民族的文化都是歷史的產物,反映了一定歷史階段社會經濟發展的需要,因而也有其歷史局限性。因此,根據這一點,有人把儒家文化稱為農業文明,或是封建文化;把西方文化稱為工業文明,或是資本文化。事實上,這種劃分頗值得商榷:首先,一個民族文化的主流與核心部分是長期積累起來的人類文明的結晶,這部分具有相對穩定性;其次,隨著社會的進步,文化也是不斷發展、充實和不斷完善的。只適應某一歷史階段需要的過時的東西,自然應該被淘汰。中國儒家文化作為中國傳統文化的核心,同樣面臨著如何適應現代社會發展,進行提煉、重塑和發展的問題。所以就要以寬闊的胸懷吸收世界各國各民族文化的精華,又要使儒家文化的優秀部分得以發揚光大,並且走向世界,為當代世界科學文化和管理文化作出應有的貢獻。

猛進如潮的二十一世紀,儒家文化必然會在世界經濟生活產生越來越深遠影響。

古字句解釋: 己所不欲,勿施於人

釋 義:欲:想做的事;勿:不要;施:強加。自己不想做的事情,不要強加給別人。

出 處:

1.《論語·顏淵篇》

仲弓問仁。子曰:“出門如見大賓,使民如承大祭。己所不欲,勿施於人。在邦無怨,在家無怨。”仲弓曰:“雍雖不敏,請事斯語矣!”

2.《論語·衛靈公》

“子貢問曰:‘有一言而可以終生行之者乎?’子曰:‘其恕乎。己所不欲,勿施於人。”

示 例: 同一不知,在卑人則毫無忿懟,在郡主則視若寇讎,恐亦非~之恕道也。

★清·夏敬渠《野叟曝言》第一百四十回

己所不欲,勿施於人”此語出於《論語·衛靈公篇》,是孔子經典妙句之一,亦是儒家文化精華之處。中國的《論語》就如同西方的《聖經》一般,是對一個民族或一個區域文化的概括和統領。《論語》分二十篇,其中的《顏淵篇》主要講述了孔子對“仁”和“恕”的解釋。

“己所不欲,勿施於人”是指:自己不想要的東西,切勿強加給別人。孔子所強調的是,人應該寬恕待人,應提倡“恕”道,唯有如此才是仁的表現。“恕”道是“仁”的消極表現,而其積極表現便是“己欲立而立人,己欲達而達人”。孔子所闡釋的仁以“愛人”為中心,而愛人這種行為當然就包括著寬恕待人這一方面。《論語》中提到:夫子之道,忠恕而已矣。

這句話所揭曉的是處理人際關係的重要原則。孔子所言是指人應當以對待自身的行為為參照物來對待他人。人應該有寬廣的胸懷,待人處事之時切勿心胸狹窄,而應寬宏大量,寬恕待人。倘若自己所討厭的事物,硬推給他人,不僅會破壞與他人的關係,也會將事情弄得僵持而不可收拾。人與人之間的交往確實應該堅持這種原則,這是尊重他人,平等待人的體現。人生在世除了關注自身的存在以外,還得關注他人的存在,人與人之間是平等的,切勿將己所不欲施於人。

以上所理解的“人”是廣義的,是指大眾,然而《論語》誕生的那個時代“人”的定義通常是指狹義那方面,也就是指士以上的人,和“民”是相對而言。“己所不欲,勿施於人”的前面寫著的是“出門如見大賓,使民如承大祭”,這是在同一句話中敘述的,很明顯這裡的“民”是指被剝削階級,勞動人民。用現在的語言來說,狹義的“人”是指奴隸主,即剝削階級,而“民”是指奴隸,即被剝削階級,所以這句話當然也就可以理解為“己所不欲,勿施於人”這種人際關係原則適用於剝削階級,而剝削階級與被剝削階級的關係卻未必如此。這種理解並非無稽之談,也並非完全不具可能性,然而,眾所周知,孔子是鼎力推崇“仁”之士,此處的“人”應當是指廣義的。

孔子所道出這么一句話並非放之四海而皆準的定理。若凡事都從這個原則出發的話,很多事情都會卡在中間,難以前進。倘若兩人舉槍對峙,生命危在旦夕,甲為正,乙為邪,這時如果甲恪守“己所不欲,勿施於人”的原則,豈不慘哉!甲當然不會想被殺掉,難道就不殺不想被殺的乙了么?任何道理,任何定律都是在一定條件,一定環境下才適合的。

“己所不欲,勿施於人”是儒家思想的精華,也是中華民族根深蒂固的信條,然而在現實中許多人都不能恪守“己所不欲,勿施於人”的信條,一切以個人利益為中心,只顧及自身的感受,而忽略了他人的感受。無論是在處理人際關係,還是政治關係方面都應當毫不猶豫地認識到“己所不欲,勿施於人”這條經久不衰的人際關係原則的重要性。

示例:孔子告訴我們,要己所不欲,勿施於人。

己所不欲勿施於人:Ethic of Reciprocity,Treat the others as you would like to be treated.

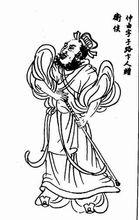

仲由

每次讀《論語》,我都發現在孔子的弟子中有一個人,雖然不能與孔子同輝並峙,卻依然憑藉自己的獨特可愛的個性和孔子亦師亦友的關係,超越了孔子最得意的弟子顏回和超級商人、外交家的子貢,成為拱衛孔子這顆“北辰”諸星中最奪目的一顆,他就是我的祖先仲子路。

子路生於公元前542年,魯國卞人(今山東平邑縣仲村鎮人),小孔子九歲,名仲由,字子路或季路。在《論語》中,曾經四十次提到子路或他的言行。

子路出身貧寒。《說苑》中說他:常食藜藿之實。卻是個孝子,二十四孝中第一個就是子路幼年“百里負米”的故事,做大官以後,仍然錦衣玉食時仍然不忘逝去的雙親,連老師孔子都稱讚他:生事盡力,死事盡思。

子路年輕時魯莽,好鬥卻又勇敢果斷。在他第一次見孔子的時候,“凌暴孔子”,想必是拳頭上見分曉了。然而孔子雖然也武力不弱,卻並沒有針鋒相對,反以柔克剛,“設禮,稍誘子路”,子路“後服”,可以說是孔子以禮儀感化了子路,收到了門下。在一次北游中,孔子讓隨行的三個弟子顏回子貢和子路各自陳述志向,子路傾吐了自己的鑲兵強國之夢:願得白羽若月,鐘鼓,赤羽若日之音上聞乎天,旌旗翩翻,下蟠於地。由且舉兵而擊之,必也攘地千里,獨由能耳,使夫二子為從焉!這段理想的描述極為壯觀,可惜歷史沒有給他機會,如果他真的有機會統兵鏖戰,說不定也能旌旗蔽空,舳艫千里,成為一時之雄。孔子聽了他的豪言,讚嘆:真是一個勇士啊。孔子到宋國被圍困,子路發怒,拿起戟就要與對方大戰三百合,所以孔子常常嘆息:子路好鬥勇猛超過我,就是不知道如何處理事情(由也好勇過我,無所取材)。就是在孔子身邊侍的時候,子路也顯示出剛強的樣子(行行如也)。面對子路的勇,孔子教誨他:君子義以為上,君子有勇而無義為亂,小人有勇而無義為盜。雖然如此,並沒有教化到把他的脾氣改掉。

子路豪爽。在諸弟子圍著孔子述說自己的志向時,子路毫不猶豫說:願意與朋友分享自己的東西,同乘車馬,共用衣裝。(願車馬衣輕裘,與朋友共,敝之而無憾)這裡的子路擁有的是一副重情義輕金錢的俠肝義膽。

子路崇尚實幹,且頗具政治才能。《論語》說他:聽到知識,沒有實施之前,就不願聽到聽到新的知識。(子路有聞,未之能行,唯恐有聞。)子路從孔子那裡學到了做人為政的知識,曾做了魯國權臣季氏的門臣,以實踐自己的所學。又曾經治蒲三年,孔子“三稱其善”。對於自己的政治能力,子路在另一次敘述志向時說:千乘之國,攝乎大國之間,加之以師旅,因之以饑饉;由也為之,比及三年,可使有勇,且知方也。孔子也讚不絕口,認為他:由也,千乘之國,可使治其賦也。可見治理一個地方,子路確實有一套辦法。《論語》中也認為孔門弟子中政事方面傑出的是子路和冉求。

子路不盲從。他幾乎是唯一一個敢當面批評孔子,表達自己態度的孔門弟子。子路到衛國做官,走前問孔子如何治理國家,孔子說治理國家必先“正名”,子路嗤之以鼻,認為這是迂腐可笑的。雖然孔子後來又解釋了半天所謂的“名不正則言不順”,相信子路仍然持保留意見。還有三次,子路對孔子的言行表現出明確的態度:不悅。一次是,孔子去見作風和美貌同樣享有“盛譽”的衛國國後南子,雖然孔子幾乎連南子的手都可能沒有碰到,但是子路不高興,孔子趕緊發誓:如果做了違背禮儀的事情,就讓上天懲罰我吧(予所否者,天厭之!天厭之!)。又一次,公山弗想在魯國造反,邀請孔子前去,孔子懷著用自己理論治國安邦的偉大願望,打算前去實現從前的宏偉理想。子路上來就澆了他一頭冷水:沒有地方去也就罷了,何必去他那裡呢?估計後來孔子也沒有去成。另一次,晉國人佛肸叛亂,招孔子去,孔子又動心思了,結果子路旗幟鮮明——反對,說:從前您不是教導我們說:“其身不善,君子不入”么?現在怎么又要出爾反爾呢?孔子估計是面紅耳赤,狡辯了一番:白的東西,即使染也染不黑的(白也,涅而不淄)。只好又作罷。孔子周遊列國時,路過陳國,被與自己政見相左者圍困,彈盡糧絕,孔子沒辦法,搞精神勝利法,“弦歌不絕”,子路怒氣沖衝來見(慍見),說:君子也有困頓的時候么?孔子只好做“畫餅充飢”狀,以精神餅來補物質餅,說:君子在困頓時能堅守道德,小人困頓時就要胡作非為了。直到後來讓子貢去楚國搬來救兵才算解圍。一次,子路叫子羔去做一個地方的長官,孔子說這是害那裡的子弟。子路發問:有百姓,有土地和穀物,為什麼還要讀書才叫做有學問呢?(有民人焉,有社稷焉,何必讀書,然後為學?)孔子無話可說,只好說:我就討厭那些口齒伶俐的人。在所有的學生都對老師的見解、教導和行為心悅誠服頂禮膜拜時候,子路卻能屢次站出來,表達與老師不同的自己的個人見解,這就是那個獨具個性的可愛子路。也惟有這個子路,連孔子都得看看他的臉色再決定怎么辦。

子路忠於孔子,因而也得到了孔子的信任。孔子周遊列國時五十四歲,當時年已四十五歲的子路毅然辭官緊隨,作為孔子的護衛,開始了長達十四年的征途,所以孔子曾經稱讚他:自從我得到了子路,沒有人敢辱罵我了(自吾得由,惡言不聞於耳)。孔子說:如果我的主張得不到實行,我就乘小船到海外去,跟隨我的,除了子路還有誰?(道不行,乘桴浮於海。從我者,其由與?)困於陳蔡時,子路煮了豬蹄,孔子問都沒問,就直接吃掉了。這也間接體現了他們之間的關係。子路二十多歲就認識了孔子,很早就入了孔門,在孔門眾弟子中,他是較為年長的,有名的弟子中,也許就顏回的父親顏路長於子路,他一邊依仗著自己的不凡身手擔任孔子的護衛,一邊以長弟子的身份幫老師管理著後入門的各位年輕師弟們,年輕的師弟們也對子路執長輩禮。直到六十多歲遇難,一生大半時間都跟隨著孔子,這在孔子弟子中是絕無僅有的。

公元前481年,此時子路擔任了衛國衛國大夫孔悝的邑宰,次年,也就是公元前480年衛國發生政變,子路在外聽說,態度鮮明:“食其食者不避其難”,毅然前往。戰鬥中,子路受傷了,纓帶斷了,子路想起老師的教導,君子死而冠不免,於是在重結纓帶的過程中被砍作肉泥。年六十二。有人笑子路太迂,此時還在幹這些事情。但是年過花甲的子路是抱著儘自己的職責的想法而來的,他明明知道此行兇多吉少,卻決然來了,即使他不結纓,也依然難以活著回去,雖然他年輕時曾經有著“暴虎馮河”的勇力。他以行為實踐了老師孔子的“殺身成仁”。知子莫如父,知徒莫如師。孔子聽說衛國內亂而子路去了,就嘆息:嗟乎,由死矣!果然不出所料。《禮記》中說:子路死後,孔子在中庭哭子路,有人祭奠子路,孔子倒頭便拜。聽說被剁成肉醬,孔子讓人“覆醢”,再也不吃肉了,看都不看了。而且每次聽到打雷,都感到心中不安。在最得意弟子顏回和兒子孔鯉死後,子路就是孔子的精神支柱,他的死給了孔子一個巨大而沉重的打擊。就在在孔子的最親密夥伴和學生子路去世的次年,孔子也去世了。

子路窮其一生都在實踐著老師孔子的理想和路線,積極入世,參與政事,繼承了孔子“知其不可為而為之”的現實精神,實現自己治理國家的追求;同時忠心於老師,盡職於國家,勇擔責任,慷慨赴難,至死都在履行自己的職責。這點上,他與“捐軀赴國難,視死忽如歸”的譚嗣同極為相似,譚嗣同與康有為的關係也是亦師亦友,在康有為首倡變法之後,譚嗣同無畏地為變法,為自己所堅守的理想獻身了,譚死後康有為也曾以一聯痛挽譚嗣同:復生不復生矣(譚嗣同字復生),有為安有為哉?譚嗣同是不是了解子路,我們無從知曉,但是相隔兩千五百年的兩個人,卻同樣具有著令人嘆服的品行,永遠散發著輝耀千秋的光芒,成為後人仰視的楷模。無論哪方面,子路都不愧是孔子最傑出的弟子和儒家思想最忠實的守護神。他也不愧是一個頂天立捷運骨錚錚的男子漢。

蘇軾曾說:子路之勇,子貢之辯,冉有之智,此三子者,皆天下之所謂難能而可貴者也。子路當不朽。

【子路受教】

原文:

子路見孔子,子曰:“汝何好樂?”對曰:“好長劍。”孔子曰:“吾非此之問也。徒謂以子之所能,而加之以學問,豈可及乎?”…子路曰:“南山有竹,不揉自直,斬而射之,通於犀革。以此言之,何學之有?”孔子曰:“括而羽之,鏃而礪之,其入不益深乎?”子路拜曰:“敬受教。”

譯文:

子路拜見孔子,孔子對子路說:“你有什麼喜好?”子路回答說:“我喜歡長劍。”孔子說:“我不是問這方面。只是說以你的天賦,再加上學習,怎么會有人趕上呢?”…子路說:“南山有一種竹子,不須揉烤加工就很筆直,削尖後射出去,能穿透犀牛的厚皮。由此說來,又何必經過學習的過程呢?”孔子說:“如果在箭尾安上羽毛,箭頭磨得銳利,箭不是能射得更深更遠嗎?”子路聽後拜謝說:“真是受益良多。”

啟示:

天賦固然重要,但後天的學習和努力同樣重要。兩者加在1起,就是錦上添花,好上加好了。此外,若引申出“不能驕傲自滿,應該時刻鞭策自己,更進一步”的意思也說得過去。

【子路盡力 負米奉親 親沒仕楚 嘆不及貧】

原文:

周仲由,字子路。家貧。常食藜藿之食。為親負米百里之外。親沒。南遊於楚。從車百乘。積粟萬鍾。累裀而坐。列鼎而食。乃嘆曰。雖欲食藜藿。為親負米。不可得也。孔子曰。由也事親。可謂生事盡力。死事盡思者也。

譯文:

子路生長在非常貧窮的家庭里,吃得不好,穿得也不好。他怕父母營養不夠,為了讓父母能吃到米飯,他要到百里之外才能買到米,背回家奉養父母。雖然是這樣辛苦,但是子路甘之如飴,孝敬之心始終沒有間斷和停止過。後來子路發達了,環境和物質條件好了,可是他的父母已經先後過世了。生活環境這么好的情況下,他很想要報答父母之恩,可是父母已經不在身邊了,所以他非常的痛心。

孔老夫子讚嘆子路是一位非常盡孝的人。盡孝並不是用物質來衡量的,而是要看你對父母是不是發自內心的誠敬。所以孔夫子說,不敬父母,即使有孝心有孝行,都不稱為孝,因為那跟家裡養牲口幾乎是無別的。

啟示:

從「子路負米」這則故事,我們可以感受到,孝無分貴賤,上自天子下至販夫走卒,只要有孝心,在任何情形之下,不計千辛萬苦,你都能曲承親意,盡力去做到。

人在一生當中,與父母相處的時間只有一天一天的減短。尤其在現代社會裡,有人十三、四歲就離家,負笈在外,一直讀到高中、大學、研究所,就離開了自己的父母。我們能跟父母相聚的時間是這么的短暫,是不是更要珍惜跟父母相處的日子,好好的孝敬他們呢?現代的父母經常很感慨的說,他不奢求子女會孝順他,只要不讓他擔憂掛心,他就非常的幸運了。

當今社會,有很多父母在晚年的時候孤獨無依,被送進養老院,子女很少去過問、探望,所以他們非常的孤苦,尤其是內心更為難過。一個人,從組成家庭之後,他就把一生的青春奉獻給了孩子、社會和工作,不辭辛勞付出了大半輩子,到了晚年,照理講應該是安養天年的時候。可是我們看到,當前有許多老人晚年的處境非常悽慘,無人過問,孤獨無依,有的甚至三餐不繼,並不是因為他窮,而是他沒有能力自己來料理。人一旦步入老年,兒女不在身邊,眼看親人、左鄰右舍一個一個離他而去,他就會失去鬥志,對人生燃不起希望,百病也就更容易侵蝕了。

我們讀到,子路為了讓父母吃到較好的食物,都能不計勞苦,到千里、百里之外負米、背著米回來,奉養父母。古人孝順父母之心,確實是我們沒有辦法體會的,感動之餘,我們真的應該要向古人學習。

反思

對於一個命題,我們要做全面的分析。“己所不欲,勿施於人”並不能邏輯的地推出“己所欲,施於人”。從邏輯學可以看出,原命題成立,這個命題的逆否命題同時成立,但是“己所欲,施於人”是“己所不欲,勿施於人”這個命題的否命題,否命題並不必然成立。

己所不欲,只是不能強加給別人,但是如果對方願意,則不屬於“施”的範圍。己所欲,別人未必所欲,所以也不能強加給別人。

總的說來,無論是否“己所欲”,都不能“施”即強加給別人,給別人的東西,只有一個標準,即別人自己是否願意,而不能依據我們的標準來強加給別人。

自己不想要的,未必是別人不需要的;勿施於人的正是擁有自己不想要的事物時的個人看法;你覺得早餐剩的包子自己不想要,但這正是旁邊乞丐難得的美餐;己所不欲,勿施於人想說的不是早餐剩的包子很涼了(也許會對胃不好),還有點髒,不應該施捨給別人當食物,而是不應該把你所認為的個人看法(早餐剩的包子很涼了,也許會對胃不好,還有點髒,不應該施捨給別人當食物)強加給別人慾包含個人看法,有著主觀方面的內容和含義