文物簡介

大盂鼎

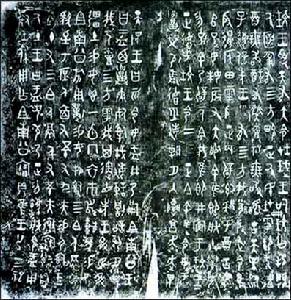

大盂鼎所刻銘文

大盂鼎銘文

大盂鼎銘文大盂鼎造型雄渾,工藝精湛。其內壁鑄有銘文19行,為研究西周奴隸制度的重要史料。大盂鼎內壁有銘文二百九十一字,其內容為:周王告誡盂(人名),殷代以酗酒而亡,周代則忌酒而興,命盂一定要盡力地輔佐他,敬承文王,武王的德政。其書法體勢嚴謹,字形,布局都十分質樸平實,用筆方圓兼備,具有端嚴凝重的藝術效果。開《張遷碑》、《龍門造像》之先河。以書法成就而言,大盂鼎在成康時代當據首位,是西周早期金文書法的代表作。

銘文的內容大致可分為三段:

第一部份用較多文字說明商人縱酒是周興起和商滅亡的原因,讚揚了周代文武二王的盛德。表示康王(武王的孫子)自己要以文王為典範,告誡盂也要以祖父南公作榜樣。

第二部分主要是康王命盂幫助他掌管軍事和統治人民,並且賞賜給盂香酒、禮服、車馬、儀仗和奴隸1726個,並叮囑盂要恭敬辦政,莫違王命。

第三部分說明盂作此寶鼎以祭祀其祖父南公。

收藏經歷

清朝道光時期的岐山首富宋金鑒把銅鼎買下,因為器形巨大,十分引人矚目,鼎很快被岐山縣令周庚盛占有,他把鼎轉賣到北京的古董商人。宋金鑒在考中翰林後出價3000兩白銀又購得了寶鼎,在他去世後,後代以700兩白銀買給陝甘總督左宗棠的幕僚袁保恆,袁深知左宗棠酷愛文玩,得寶鼎後不敢專美,鏇即將大盂鼎獻給上司以表孝心。左宗棠在發跡前曾為湖南巡撫駱秉章的幕僚,理湘省全部軍務。雖非顯貴,也頗得春風。加之自視極高,恃才傲物。不免為人所陰嫉。鹹豐九年(公元1859年),左宗棠被永州總兵樊燮讒言所傷,遭朝廷議罪。幸得時任侍讀學士的潘祖蔭援手,上奏鹹豐皇帝力保宗棠;且多方打點,上下疏通,左才獲脫免。潘乃當時著名的金石收藏大家,左宗棠得大盂鼎後遂以相贈,以謝當年搭救之恩。此後,大盂鼎一直為潘氏所珍藏。雖然也時而有人覬覦此鼎,但必竟潘氏位高權重,足可保全大鼎無虞。至潘祖蔭故,其弟潘祖年將大盂鼎連同其它珍玩一起,由水路從北京運回蘇州老家。大鼎作為先人故物,睹物思人,彌顯珍貴,堪為傳家之寶,不輕示人。光緒之末,金石大家端方任兩江總督。曾一度挖空心思,想據大盂鼎為己有。均為祖年所拒。但端方之欲始終為潘家所患。直至辛亥年,革命暴發,端方被殺。潘家和大鼎才真正逃過端方之難。民國初年,曾有美籍人士專程來華找潘氏商談求讓大鼎,出價達數百兩黃金之巨。但終為潘家所回絕。三十年代中葉,國民黨當局在蘇州新建一幢大樓。黨國大員忽發奇想,要在大樓落成後以紀念為名辦一展覽會,邀潘家以大鼎參展。以圖無限期占有大鼎。然此拙劣伎倆為潘氏識破,婉言拒絕了參展。

1937年日軍侵華,蘇州很快淪陷。國將不國,人命難保。此時,潘祖年已作古。潘家無當戶之人,皆婦孺。英雄出少年,當此危難之時,潘祖蔭的侄孫承厚、景鄭等商定將大鼎及全部珍玩入土保全。經反覆遴選,決定將寶物藏於二進院落的堂屋。這是一間久無人居的閒房,積塵很厚,不會引人注目。主意已定,潘家人苦幹兩天兩夜才將全部寶物入藏地下。又將室內恢復成原樣。整個過程除潘家人以外另有兩個傭工和一個看門人參與其中,均被反覆叮囑要嚴守秘密。此後不久,潘氏全家即往上海避亂。潘宅一時竟成了日軍搜查的重點。經過反覆的搜查並挖地三尺均無所見,日軍也只得作罷。日軍占領期間,潘家的看門人曾幾次盜掘了若干小件的珍藏,賣給洪姓古董商人。但大鼎過於沉重,無法搬動,得以倖免。

光陰荏苒,在歷經十餘年戰亂之後,中國解放了。潘家後人見人民政府極為重視對文物的保護,認為只有這樣的政府才可託付先人的珍藏。全家商議後,由潘祖蔭的孫媳潘達於執筆,於1951年7月6日寫信給華東文化部,希望將大盂鼎和大克鼎捐獻給國家。同時也希望將兩件大鼎放在上海博物館展出。7月26日,文管會派專員在潘家後人的陪同下赴蘇州,大鼎得以重見天日。為表彰潘達於的獻寶壯舉,華東文化部於10月9日舉行了隆重的頒獎儀式。

上海博物館於1952年開館,廣大民眾從此可以自由地欣賞曾經秘藏於深宅,不予示人的國之瑰寶的風采。至1959年,北京中國歷史博物館(現為中國國家博物館)開館,上博以大盂鼎等125件館藏珍品支援。從此大盂鼎入藏中國歷史博物館至今。

相關作品

《大盂鼎》是西周早期金文。迄今為止,有據可考的文字自然當數殷商時期的甲骨文,但甲骨文已採用“六書”構字方法進行造字,是一種相當成熟的文字,並且從殷商開始便突然大量湧現,很顯然,在此之前應當還有一段相當長的文字萌芽和演變過程。但遺憾的是,在這兩千多年的漫長時間裡,中國的文字究竟是個什麼樣子,至今依然是個謎。商代,是甲骨文和金文並存的時代,由於二者書寫“工藝”的不同,它們都始終保持著各自的風格特徵和審美內涵。不過,從書法的角度看,二者都不是墨跡,也就是說,它們都還不能最真實地反映出商人日常書寫的真實原貌,但由於考古在這方面至今未發有新的發現,遺存墨跡又寥如晨星,故今人只能在二者中尋覓古人用筆的端倪。相比之下,甲骨文大多用單刀契刻,難以體現書寫原貌,而金文則可以更多地顯示出墨書原跡,體現出原書筆意。應當說,商代的青銅器鑄造技術是相當精湛的。不過,當時的銘文都很簡短,一器之中往往只有數字。商代晚期的青銅器字數要多一些。

西周,是青銅器發展最興盛的時期。周人立國後,各方面都繼承了商代傳統,一方面對商文化進行大量的學習與吸收,同時,青銅器製作和銘文書法也隨著對禮制的進一步提倡而獲得極大的發展,不僅青銅器數量可觀,而且,一器之中的銘文一開始便出現長篇大作,如成王時的《令彝》字數就達187字,同商代的“少字數”銘文相比,可謂洋洋大觀了。

西周早期金文就書風而言,大多承襲殷商餘緒,筆道首尾出鋒,結構謹嚴精到,布局參差錯落而富於動態美、韻律美。不過,如果細分,大體可分為三類,一是質樸平實,以《利簋銘》為代表;二是雄奇恣放,如《保卣銘》、《作冊大方鼎銘》等;三是凝重詭異,如《何尊銘》、《康侯簋銘》等,而這類銘文中風格最突出,書法成就最高者當首推《大盂鼎》了。《大盂鼎》雖屬西周早期金文,但書法體勢嚴謹,結字、章法都十分質樸平實,用筆方圓兼備、端嚴凝重,並達到了十分精美的程度,加之器形巨大,造型端莊堂皇、渾厚雄偉,故作品更呈現出一種磅礴氣勢和恢弘的格局,從而為世人所矚目。

寶鼎知識

中國古代青銅技術在商代晚期進入鼎盛大階段,夏、商、周是人類青銅文化史上至為光輝燦爛的時代,中國在金屬治煉、鑄造、以及合金技術、加工技術、熱處理和表面處理技術等方面,都取得了極其偉大的成就。世界著名科學鳴家李約瑟(JosephNeedham)博士說:“沒有任何的西方人能夠超過商、周兩代的青銅器鑄造”。商代銅器可分為早、中、晚3期。早期以河南偃師二里頭遺址晚期所出為代表,年代上限相當於成湯時期,器物較少,器形有爵、戈、刀、鏃、錐、錛、鑿等。禮器種類單調,胎質薄,鑄造粗,無花紋,無銘文,但有的銅牌飾以綠松石鑲嵌出紋飾,有較高的工藝。中期以鄭州商代遺址和黃陂盤龍城遺址所出為代表,年代大致在仲丁至盤庚遷殷以前。銅器所出較多,其中禮器種類有鼎、鬲、簋、觚、爵、卣、盤等,比早期大大增加,而胎質一般仍較薄,只有單線條的花紋帶。但其中也有象鄭州發現的高達1米的方鼎那樣需要相當高鑄造成水平的大型器物。晚期以安陽殷墟所出為代表,年代從盤庚遷殷至商末。此時銅器發展到極盛階段,數量很多,年代也較可靠。這個階段的中期最富自己的特點,以婦好墓所出銅器為代表,有很多新的器類,器形也更豐富多姿,禮器一般都較厚重,花紋繁縟,並開始出現銘文。

按用途來分,商代銅器有禮器、食器、兵器、工具、車馬器等幾大類,其中以禮器為重。禮器又分為食器)鼎、鬲、簋、觥、瓿、方彝等),水器(盤)等。不同的發展階段,器形和花紋都有明顯差異。如禮器在早期只發現爵、兩種,爵多為束腰、平底、短足、無柱、無紋飾;在中期爵則沒有明顯束腰,三足也較長,銅禮器普遍有饕殄紋或圓圈紋等帶狀紋飾;在晚期,出現有婦好墓出土的三連、偶方彝等稀世罕見的器物,還有尊四羊尊虎食人形卣等鳥獸形銅器,器體厚重、紋飾複雜,有雷紋、紋、龍紋、蟑紋、鳥紋、蠶紋、龜紋等多種,往往布滿全器,有地紋、主體紋之分。都具有很高的美術價值。其他銅器中,樂器有鐃和鼓;兵器有戈、矛、刀、鏃、盔和弓形器等;工具有斧、錛、鑿、鏟、錐等;車馬器有、轄套、踵、軛、等。另在婦好墓發現有圓形、背面帶半環形鈕的銅鏡。

大盂鼎銘文著作

大盂鼎銘文著作在商代各門類美術傷口中,居於主導地位的是以青銅器為主的工藝美術,青銅器藝術的造型和裝飾手法對其它工藝美術門類有重要影響。商代後期,青銅器造型逐漸定型化並發展成為多種造型系列。商代藝術家所創造的鼎、尊、觚、爵等青銅禮器高度完美的造型在中國工藝美術史上具有永久性的典範意義。一些代表性作品如司母戊鼎、四羊方尊、龍虎尊、犀尊、象尊、豕尊,以及各種樣式的尊等,代表著這一時代美術創作的最高成就。商代的青銅器銘文和甲骨文字成為中國書法藝術的最早代表。