基本簡介

大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室

大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室“大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室”(英文簡稱 LAPC,)於1988年利用世界銀行貸款開始籌建,1991年經中國科學院批准正式成立並對外開放;1995年通過國家計委驗收;2000年通過國家第一次評估;2005年作為定標實驗室通過第二次評估,成績良好。實驗室坐落於中國科學院北京325米氣象塔院內,風景秀麗,依託單位是中國科學院大氣物理研究所,現任學術委員會主任為中科院院士呂達仁研究員,實驗室主任為朱江研究員。

實驗室是建立在大氣科學兩個重要的分支學科(大氣邊界層物理與大氣化學)結合點上的國家重點實驗室,具有獨特的學科交叉優勢。20多年來,實驗室始終開拓創新、銳意進取,發展和利用了理論研究、實驗室模擬試驗、野外立體綜合觀測實驗、衛星遙測以及數值模擬等多種研究手段,在大氣邊界層物理,大氣化學模式,及在學科交叉點上發展起來的碳氮生物地球化學循環研究領域,持續保持領先優勢;近10年來,實驗室在區域大氣污染聯網觀測、預測和預報研究領域異軍突起;近5年來,實驗室在大氣化學過程與氣候變化的相互作用這一最年輕的研究領域占據了制高點。經過20多年的不懈努力,實驗室產出了大量高水平研究成果,培養了大批優秀人才,建立了若干高水平的實質性國際合作平台,積累了相當規模的先進儀器設備,特別是培養和造就了一支研究水平高、學科搭配和年齡梯度合理的科研隊伍,加之健全的規章制度和科學民主的管理體制,使實驗室最近5年躍上了一個新台階。

大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室定位於低層大氣中物理和化學過程的基礎研究。面向國際學科發展前沿和國家發展需求, 堅持觀測實驗、理論分析和數值模擬相結合, 引領我國大氣邊界層物理和大氣化學學科發展與交叉,培養傑出人才,建設優秀團隊,在大氣邊界層基礎理論、大氣化學模式發展與套用、海洋地球生物化學循環關鍵過程、大氣化學過程與氣候變化相互影響等關鍵研究領域,開展關鍵性、前瞻性的基礎和套用基礎研究,成為此領域代表國家水平、具有國際影響力的一流國家重點實驗室。同時作為大氣邊界層物理和大氣化學學科發展、人才培養和套用研發基地,為社會和經濟可持續發展服務,為國家氣候和環境外交提供科學支撐。

科研團隊

學術委員會

|

顧問委員會名單

| 姓 名 | 性 別 | 職 稱 | 專 業 | 工 作 單 位 | 學委會職務 |

| 周秀驥 | 男 | 院 士 | 大氣物理 | 中科院大氣物理研究所 | 主 任 |

| 任陣海 | 男 | 院 士 | 大氣環境 | 中國環境科學研究院 | 副主任 |

| 陶詩言 | 男 | 院 士 | 天氣動力 | 中科院大氣物理研究所 | 委 員 |

| 曾慶存 | 男 | 院 士 | 天氣動力 | 中科院大氣物理研究所 | 委 員 |

| 巢紀平 | 男 | 院 士 | 天氣動力 | 國家海洋環境預報中心 | 委 員 |

| 王文興 | 男 | 院 士 | 大氣化學 | 中國環境科學研究院 | 委 員 |

| 洪鐘祥 | 男 | 研究員 | 大氣物理 | 中科院大氣物理研究所 | 委 員 |

| 黃美元 | 男 | 研究員 | 大氣物理 | 中科院大氣物理研究所 | 委 員 |

| 陳家宜 | 男 | 教 授 | 大氣物理 | 北京大學 | 委 員 |

| 周明煜 | 男 | 研究員 | 大氣物理 | 國家海洋環境預報中心 | 委 員 |

| 胡隱樵 | 男 | 研究員 | 大氣物理 | 中科院寒旱 所 | 委 員 |

| 蔣維楣 | 男 | 教 授 | 大氣物理 | 南京大學 | 委 員 |

| 姓 名 | 學 位 | 職 稱 | 研究方向 | 備 注 |

| 曾慶存 | 博 士 | 研究員 | 大氣邊界層物理 | 博 導,院 士 |

| 王明星 | 學 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 博 導,實驗室學術委員會副主任 |

| 朱江 | 博 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 主任,博 導,百人計畫,傑青 |

| 黃 耀 | 博 士 | 研究員 | 碳氮生物地球化學循環 | 副主任,博 導,百人計畫 |

| 張美根 | 博 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 副主任,博 導 |

| 王躍思 | 博 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 副主任,博 導,傑青 |

| 徐永福 | 博 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 副主任,博 導,百人計畫 |

| 廖 宏 | 博 士 | 研究員 | 大氣化學與氣候 | 副主任,博 導,百人計畫,傑青 |

| 博 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 副主任,博 導 | |

| 胡 非 | 博 士 | 研究員 | 大氣邊界層物理 | 博 導,百人計畫 |

| 王自發 | 博 士 | 研究員 | 大氣化學與大氣環境 | 博 導,百人計畫 |

| 鄒 捍 | 博 士 | 研究員 | 大氣邊界層物理 | 博 導 |

| 鄭循華 | 博 士 | 研究員 | 碳氮生物地球化學循環 | 博 導,傑青 |

| 劉輝志 | 博 士 | 研究員 | 大氣邊界層物理 | 博 導 |

| 徐星凱 | 博 士 | 研究員 | 碳氮生物地球化學循環 | 博 導,百人計畫 |

| 博 士 | 研究員 | 大氣邊界層物理 | 博 導,百人計畫 | |

| 周立波 | 博 士 | 副 研 | 大氣邊界層物理 | 碩 導 |

| 韓聖慧 | 博 士 | 副 研 | 碳氮生物地球化學循環 | 碩 導 |

| 博 士 | 副 研 | 大氣邊界層物理 | 碩 導 | |

| 張 穩 | 博 士 | 副 研 | 碳氮生物地球化學循環 | 碩 導 |

| 博 士 | 高 工 | 大氣化學與大氣環境 | 碩 導 | |

| 胡 波 | 博 士 | 副 研 | 大氣邊界層物理 | 碩 導 |

| 孫文娟 | 博 士 | 助 研 | 碳氮生物地球化學循環 | |

| 姜金華 | 博 士 | 助 研 | 大氣邊界層物理 | |

| 博 士 | 助 研 | 碳氮生物地球化學循環 | ||

| 周再興 | 博 士 | 助 研 | 碳氮生物地球化學循環 | |

| 劉春岩 | 博 士 | 副 研 | 碳氮生物地球化學循環 | |

| 博 士 | 助 研 | 大氣化學與大氣環境 | ||

| 常文淵 | 博 士 | 助 研 | 大氣化學與氣候 | |

| 屈 玉 | 博 士 | 助 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 葛 萃 | 博 士 | 助 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 李 傑 | 博 士 | 副 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 王迎紅 | 博 士 | 高 工 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 辛金元 | 博 士 | 副 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 孫 揚 | 博 士 | 副 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 張天一 | 博 士 | 助 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 宋 濤 | 博 士 | 助 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 李婷婷 | 博 士 | 助 研 | 碳氮生物地球化學循環 | |

| 王莉莉 | 博 士 | 助 研 | 大氣化學與大氣環境 | |

| 李愛國 | 碩 士 | 高 工 | 技 術 | |

| 羅衛東 | 大 專 | 高 工 | 技 術 | |

| 石立慶 | 大 專 | 高 工 | 技 術 | |

| 博 士 | 高 工 | 技 術 | ||

| 董華斌 | 碩 士 | 助 工 | 技 術 | |

| 馬麗娟 | 碩 士 | 高 工 | 管 理 | |

| 大 本 | 高級實驗師 | 管 理 | ||

| 張玉林 | 大 專 | 實驗師 | 管 理 |

承擔課題

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

獲獎成果

|

出版專著

|

登記專利

登記專利

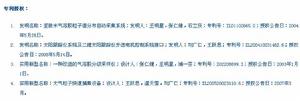

登記專利專利授權:

發明名稱:亞微米氣溶膠粒子譜分布自動採集系統;發明人:王明星,張仁健,石立慶;專利號:ZL01102665.0;授權公告日:2004年5月26日。

發明名稱:太陽跟蹤儀系統及二維太陽跟蹤儀步進電機控制系統接口;發明人:劉廣仁,王躍思;專利號:ZL200410031462.6;授權公告日:2008年5月14日。

實用新型名稱:一種改進的氣溶膠分級採樣儀;設計人:張仁健,王明星,浦一芬;專利號:Z02206699.3;授權公告日:2003年1月1日。

實用新型名稱:大氣粒子快速捕集設備;設計人:王躍思,溫天雪,劉廣仁;專利號:ZL200520023110.6;授權公告日:2007年3月。

專利受理:

發明名稱:全自動降塵採集器採集方法;發明人:董華斌,王自發等;專利申請號:200910089588.1;申請日:2009年7月22日。

發明名稱:一種微量氣體自動採集和分析系統及其方法;發明人:劉廣仁,王迎紅等;專利申請號:200910236715.6;申請日:2009年10月28日。

發明名稱:同時測定大氣二氧化碳、甲烷和氧化亞氮的系統和方法;發明人:王迎紅,王躍思等;專利申請號:200910242343.8;申請日:2009年12月9日。

軟體著作權登記:

軟體名稱:C循環-Agro-C軟體,簡稱:Agro-C 1.0 (登記號:2009SR050097; 時間: 2009.10.30; 著作權人: 中國科學院大氣物理研究所)

軟體名稱:C循環-CH4MOD軟體,簡稱:CH4MOD 1.0 (登記號:2009SR048746; 時間: 2009.10.26; 著作權人: 中國科學院大氣物理研究所)

軟體名稱:C循環-CH4MOD軟體,簡稱:CH4MOD 2.0 (登記號:2009SR049832; 時間: 2009.10.29; 著作權人: 中國科學院大氣物理研究所)

軟體名稱:秸稈焚燒衛星遙感監測系統,簡稱:stalk v1.0(登記號:2009SR024061;時間:2009.06.20;著作權人中國科學院大氣物理研究所)

開放課題

大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室

大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室根據科技部下發的《關於組織制定國家重點實驗室工作計畫的通知》的精神,本著“開放、流動、聯合、競爭”的原則,LAPC國家重點實驗室加大開放課題的支持力度,每個開放課題資助經費為7-15萬元,課題執行年限為三年,經費分二次劃撥。

開放課題面向研究所、大學等單位,具有中級職稱以上(含中級)的研究人員和具有一定研究經歷的博士後。申請的開放課題應該圍繞LAPC主要研究方向,並結合LAPC近期要突出的創新學科方向, 具體如下:

開放課題主要集中在如下三個方面

1. 各種複雜下墊麵條件下的大氣邊界層結構、湍流特徵以及地-氣之間 物質和能量的交換過程

2. 城市和區域大氣污染的形成機理、變化規律,以及它們對大氣環境的影響

3. 大氣微量氣體和氣溶膠濃度的變化、生物圈-氣圈-水圈之間的物質交換以及它們對環境和氣候的影響

開放課題申請應結合如下LAPC近期要突出的創新學科方向

湍流與邊界層物理

1. 大氣湍流結構、湍流通量機理和參數化

2. 非均勻邊界層(特別是城市邊界層)結構和地表過程、邊界層雲、以及邊界層和自由大氣相互作用研究

大氣化學

1. 陸地碳氮循環模型及區域碳氮收支

2. 地-氣系統痕量氣體交換過程與機理

3. 氣溶膠化學、氣溶膠對氣候變化的影響機制

4. 臭氧化學和光化學煙霧

5. 全球碳循環與氣候變化相互作用

大氣污染

1. 城市大氣污染形成機理(包括痕量有機污染)

2. 氣粒轉換、雲化學、酸雨、沙塵輸送

3. 從城市、區域到全球的套格線尺度大氣污染模式系統

4. 大氣污染最佳化控制理論

申報程式

請於每年12月31日日之前將電子版申請表發給馬麗娟(E-mail: [email protected],電話:62041394),待您收到開放課題審批通過的通知後,再向LAPC報送單位蓋章的“申請表”一式三份(郵政編碼:100029,單位:中國科學院大氣物理研究所LAPC,地址:北京市德勝門外祁家豁子華嚴里40號樓)。

科研設備

實驗室現有邊界層遙感雷達3台、高頻快回響湍流測量儀器8套、高精度標定風洞及符合WHO標準的溫、濕、風、壓和淨、直、總、反、紫外、光合有效等太陽輻射標定系統,管理著CERN 和國家野外生態站40多座氣象輻射觀測站的儀器標定和數據質控工作;高靈敏度氣相色譜/質譜儀2套、符合WHO和國家環保標準的大氣環境污染監測子站25座(每個子站的觀測內容包括O3、NOx、SO2、CO、PM2.5、PM10、氣溶膠光學與氣溶膠化學等),目前負責運行中國科學院大氣本底觀測網(全國尺度5個站,1個質量控制中心)和京津冀城市群大氣污染及其乾濕沉降化學觀測網;擁有北京325米氣象環境觀測塔,與天津氣象局合作運行天津255米氣象環境觀測塔,形成了京津雙塔大氣環境污染與氣象聯合觀測網,同時也是中科院大氣物理所與地方氣象局合作開發的大型公用實驗平台。

實驗室30萬元以上儀器設備一覽表

| 序號 | 設備名稱 | 價格(萬元) | 啟用時間 | 目前狀況 |

| 1 | 低速風洞 | ¥100 | 1983 | 良好 |

| 2 | 325米氣象塔測量系統 | ¥600 | 1990 | 良好 |

| 3 | 相控陣測風聲雷達 | $10 | 1991 | 良好 |

| 4 | 氣相色譜儀 | ¥30 | 1992 | 良好 |

| 5 | 高空大氣探測系統 | ¥71 | 1992 | 良好 |

| 6 | LAP-300廓線儀 | $22.5 | 1993 | 良好 |

| 7 | 平均場測溫系統 | ¥100 | 1993 | 良好 |

| 8 | 氣象塔專用電梯 | ¥136 | 1994 | 良好 |

| 9 | 氣相色譜/質譜(GC/MS,HP5890/5972) | $12 | 1994 | 良好 |

| 10 | 數字示波器 | $3.6 | 1996 | 良好 |

| 11 | 氣相色譜/原子發射儀 | $12 | 1997 | 良好 |

| 12 | 氣相色譜富氏檢測系統 | ¥70 | 1998 | 良好 |

| 13 | O脈動分析儀器系統2/H2CO | ¥80 | 2002 | 良好 |

| 14 | 太陽輻射分析儀 | ¥32 | 2002 | 良好 |

| 15 | 碳通量檢測系統 | ¥102 | 2002 | 良好 |

| 16 | 氣相色譜/質譜(GC/MS,FraceDSQ) | $10 | 2003 | 良好 |

| 17 | 離子色譜 | $3.5 | 2003 | 良好 |

| 18 | 電漿發射光譜/質譜(ICP/MS) | $15 | 2003 | 良好 |

| 19 | TMT系留探空系統 | ¥40 | 2003 | 良好 |

| 20 | 碳通量觀測系統 | ¥80 | 2003 | 良好 |

| 21 | O3分析儀 | ¥30 | 2003 | 良好 |

| 22 | ¥35 | 2003 | 良好 | |

| 23 | PA5聲雷達(帶RASS) | $16 | 2004 | 良好 |

| 24 | 大氣污染移動觀測車 | ¥30 | 2004 | 良好 |

| 25 | 紅外二氧化碳/二氧化硫分析儀(41CHL、43C-TL) | ¥67 | 2005 | 良好 |

| 26 | 渦度協方差系統(TEM3000) | ¥48 | 2005 | 良好 |

| 27 | 環境顆粒物檢測儀 | ¥35 | 2005 | 良好 |

學術交流

學術交流

學術交流實驗室積極地與國內外同行開展學術合作與交流,提高實驗室在本學科領域的學術地位。實驗室與國家氣象部門、環保部門、軍隊部門以及與高等院校(北京大學、南京大學、清華大學、中國科技大學、南京氣象學院、蘭州大學和北京師範大學等)有較密切的合作關係,開展了大量和長期的合作,例如與中國環境監測總站共同開展全國重點城市大氣污染預報,與北京市氣象局共同開展綠色奧運和城市規劃研究、與北京大學共同開展湍流與複雜系統研究、與南京大學共同開展城市邊界層研究等,還與中科院的研究所(如生態環境中心、南京土壤所、瀋陽生態所、安徽光機所等)開展了富有成效的合作。

實驗室與義大利、德國、美國、俄羅斯和日本等開展了雙邊合作研究,取得了很好的效果,既顯示了我們的學術水平,又獲得了一些先進的儀器設備和寶貴的實驗數據,同時也活躍了學術氣氛,為培養人才提供了條件。實驗室與美國能源部、德國Fraunhofer大氣環境研究所開展的溫室氣體方面的合作研究,與世界實驗室進行的乾旱與沙漠化方面的合作研究,與俄羅斯湍流方面的合作研究,除積累了大量寶貴的實驗數據、取得了一批國際水平的成果外,還獲得了一些先進的儀器設備,改善了實驗室的條件,同時也對實驗室的國際影響起到了很大的推動作用。實驗室與義大利、德國、美國、俄羅斯和日本等開展了雙邊合作研究,取得了很好的效果,既顯示了我們的學術水平,又獲得了一批先進的儀器設備和寶貴的實驗數據,同時也活躍了學術氣氛,為培養人才提供了條件。

“乾旱與沙漠化套用研究 ”作為中國與義大利政府間科技合作的一部分,是世界實驗室在中國執行的重要科技合作項目之一,持續了近十年。世界實驗室在中國成立“乾旱與沙漠化研究中心”並掛靠在我室,該中心由義大利著名大氣物理學家 Longhetto教授和我國著名大氣科學家曾慶存院士共同領導。世界實驗室總部認為,這是世界實驗室國際合作最成功的項目之一。1990~1998年,實驗室負責為世界實驗室編撰了9本“乾旱與沙漠化研究中心”研究年報(英文),共收錄論文130篇。這項合作大大促進了實驗室的科研工作和國際學術交流。

根據中國科學院與德國Fraunhofer學會的合作協定,德國Fraunhofer大氣環境研究所(IFU)與中國科學院大氣物理所連續開展了十年的合作研究。中方的主要研究人員都屬於本實驗室。1998年由中國科技部和德國聯邦、教育、科學研究技術部以中、德兩種文字出版的《中德科技合作二十周年》對該項合作研究給予了高度評價,將該項合作列為中德合作20年來最有成效的23個合作項目之一,認為“這項合作研究大大豐富了國際學術界對稻田甲烷排放的認識,也改變了國際機構如政府間氣候變化組織(IPCC)和經濟合作與發展組織對稻田甲烷排放量的過高估計。另外,雙方在國際性刊物上發表學術論文,從而提高了合作研究人員的學術聲望。雙方通過互派博士生和碩士生,培養了一批年輕科學家。”1999年中國科學院大氣物理所與IFU又簽署了新的合作協定,開展“稻田碳、氮微量氣體交換過程模式模擬研究”,中、德雙方均派出年輕的研究人員擔任各方首席科學家,這意味著本實驗室與IFU的長期合作將在上年輕的一代身上繼續。

1996年以來,實驗室與俄羅斯科學院大氣物理研究所一直進行著大城市空氣品質評價的合作研究,俄方每年都派遣科學家 Gretchko和 Grebennikova教授等人到實驗室來參加現場觀測實驗,監測冬季取暖前後大氣一氧化碳和細粒子濃度變化,研究大城市人類活動對空氣品質的影響。 與俄羅斯科學家關於湍流轉捩的合作研究也非常成功。

實驗室與美國能源部關於甲烷的合作研究也取得了豐碩的成果,獲得了中國稻田甲烷排放的第一手資料,積累了連續十一年的稻田甲烷排放觀測數據,是目前國際上持續時間最長的稻田甲烷觀測資料。1996-1998年間,國際著名大氣化學家、美國俄勒岡研究生院的Rasmussen和Khalil教授每年都到該實驗室設在四川雙流的實驗點親自參加田間實驗。該項研究為全球大氣化學的研究做出了貢獻,並提高了我室大氣化學研究在國際同行中的知名度。由於合作非常成功,使得該項目被延續了數次。

青年科研人員在德國洪堡基金會的資助下,與德國Fraunhofer大氣環境研究所關於雲和氣溶膠相互作用的理論研究也取得了重要的進展,通過合作研究的開展顯示了我室年青科學家的科研實力和高水平。該所所長著名大氣化學家 Seiler 教授對合作十分滿意,並希望今後能不斷加強與我室在大氣化學理論、數值模擬方面的合作。

1999年,實驗室與美國新罕布夏大學地球、海洋和空間研究所(IGBP主席Berrien Moore III任該所所長)簽訂了合作協定,從該所引進了DNDC模式(一個基於生物地球化學過程的數值模式)以及來自美國、英國、哥斯達利加、德國和義大利的5套生態系統氧化亞氮排放實測數據資料剛

中日沙塵暴合作研究計畫(2000-2004年)

2000-2002年,中國北方地區發生多次沙塵暴天氣,給當地和廣大下游地區的氣候與環境都帶來極大影響和危害,亞洲沙塵問題得到了高度重視。2000年10月16日,在朱鎔基總理訪問日本期間,中日雙方正式簽署了中華人民共和國中國科學院和日本科學技術廳關於《風送沙塵的形成、輸送機制及其氣候與環境影響的研究項目》的實施協定。在中日沙塵暴合作項目中,我們負責中國東部氣溶膠地面採樣觀測工作。2001-2004年,我們建立了北京、青島和合肥這三個氣溶膠觀測站,組織氣溶膠特別是重要沙塵暴事件的加強和同步觀測實驗,得到了較為系統和連續的沙塵氣溶膠觀測資料,對沙塵物理化學特性、來源、貢獻率及其與氣象條件的關係進行了深入研究,該項目每年派出人員交流和互訪.

亞洲氣溶膠特性實驗研究(ACE-Asia)

國際大氣化學IGAC科學委員會在2000-2010年之間最優先執行的最重要實驗觀測計畫是“亞洲氣溶膠實驗觀測(ACE-Asia)”,其主要內容是“亞洲地區氣溶膠的特性”。該項目主要利用地面定位觀測、飛機取樣觀測、衛星遙感等觀測手段,對亞洲氣溶膠的基本特徵、來源、輸送、氣候和環境效應進行綜合觀測研究。自2001年春季開始,美國加洲大學的T. A. Cahill教授與臥室進行亞洲氣溶膠特性實驗(ACE-Asia)的合作研究。這一合作項目主要針對亞洲沙塵的物理化學特徵進行了採樣觀測和分析研究,在北京、青島和合肥進行了春季加強觀測,取得了寶貴的春季氣溶膠的化學成分資料。這些資料後來被大量研究人員引用,同時數篇研究論文在SCI刊物上發表,並應邀請多次參加國際學術會議並做大會報告(如2001年第二屆亞洲氣溶膠會議、2003年法國國際礦物氣溶膠會議、2004年澳大利亞舉辦的沙塵暴會議等)。

碳、氮周轉過程及碳、氮化合物地氣交換定量及生物地球化學模型模擬研究

該項目是中國國家自然科學基金委(NSFC)-德國聯邦基金會(DFG)合作研究項目,主要內容是氣候變化領域的前沿課題陸地生態系統溫室氣體源匯過程研究。乾旱、半乾旱草原的微量氣體源匯過程研究一直是生態系統微量氣體源匯研究領域的最薄弱的部分,因為國際上的同類研究幾乎全部都集中在歐美的濕潤溫帶草原地區。但是,乾旱、半乾旱草原地區是對氣候變化和人類活動干擾最敏感的區域,碳、氮周轉及碳、氮微量氣體地氣交換過程很可能對氣候變化和人類活動擾動有較明顯的回響。這一課題的研究將著重探討碳、氮周轉及碳、氮微量氣體地氣交換過程對人類活動擾動(放牧)的回響問題,研究成果可為制定乾旱、半乾旱草原可持續利用管理政策和措施的制定提供科學依據。該項目計畫聯合實施三年的田間實驗研究和相關模式研究,聯合培養一名德國博士生和一名中國博士生,參與項目的科學家每年互訪和交流。

雨林轉變成橡膠種植園對微生物氮循環過程以及含氮痕量氣體排放的影響

該項目中國教育部與德國DAAD的交流與合作項目,主要內容是氣候變化領域的前沿課題熱帶地區土地利用變化的氣候影響研究。過去幾十年來,全球熱帶地區的土地利用方式一直在發生著劇烈的變化,大量的熱帶雨林被砍伐並轉變成農田或其他經濟林種植園(如橡膠種植園等)。增加氮肥投入是農田或經濟林區別與原始熱帶雨林的顯著特徵之一。但氮肥是使用可能會導致大量的直接溫室氣體N2O和間接溫室氣體NO的排放。但對這一土地利用變化影響過程的認識迄今仍十分欠缺。本項目計畫通過野外直接測定和過程模型模擬相結合來對這一問題進行深入探討。該項目計畫採用最先進的德國觀測技術,每年聯合實施2個月的田間觀測實驗,並進行中方三名科研人員、德國方兩名科研人員的互訪,主要是到對方的實驗室進行短期合作研究。

不同放牧強度對內蒙古草原地氣間水汽和CO2通量影響的微氣象學和遙感定量研究

這是中國教育部與德國DAAD的交流與合作項目之課題,主要任務是通過微氣象學和遙感方法結合,定量研究不同放牧強度對內蒙古草原地氣間水汽和CO2通量的影響,為內蒙古草原可持續發展提供科學依據。雙方從2004年6月開始在內蒙古錫林浩特中科院草原站選擇不同放牧強度的草原整合,行為期三年的生長季地氣通量持續觀測,雙方每年進行科研和研究生互訪,合作進展順利。

利用FACE平台和d13C技術研究大氣CO2濃度增加對稻-麥輪作碳素固持和甲烷排放的影響

這是國家科技部-比利時弗拉芒大區科技合作項目之課題,屬於當前有關學科研究前沿,繼續開展合作研究,有助於深入了解FACE實驗平台稻-麥輪作農田土壤有機碳含量和溫室氣體排放的動態變化;結合相關穩定性同位素過程研究,利於闡明在該實驗條件下稻-麥輪作碳素固持和甲烷排放以及相關氮素行為等科學問題。雙方每年互訪實驗室進行學術交流和實驗工作,項目執行期間已獲得比方贈送壹台島津公司生產的TOC/TN分析儀;本年度3月10-14日雙方將在比利時根特大學召開項目雙邊合作研討會。