流行病學

壺腹周圍癌

壺腹周圍癌發病病因

VPC病因還不十分清楚可能與飲食飲酒、環境、膽道結石或慢性炎症等因素有關,也可能系該處良性腫瘤惡變所致。

目前,尚十分缺乏對壺腹周圍癌病因的相關研究,可能與吸菸、飲酒、環境、膽石症或慢性炎症等因素有關。

有證據表明良性腺瘤可惡變為壺腹周圍癌。

近年來,取得主要研究進展如下:

1、家族性腺瘤樣息肉病(familialadenomatouspolyposis,FAP)患者罹患壺腹周圍癌的風險明顯增高。約50-90%的FAP患者會發生十二指腸腺瘤,其中多發生在十二指腸大乳頭附近,部分可進一步惡變為壺腹周圍癌。

2、K-ras基因突變

3、基因組微衛星不穩定性

4、染色體17p與18q的雜合缺失

發病機制

壺腹周圍癌

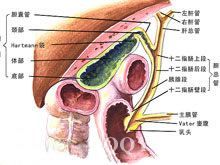

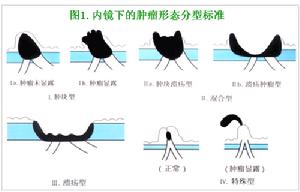

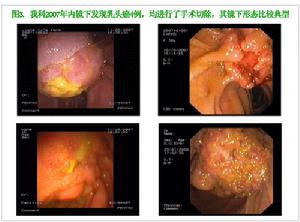

壺腹周圍癌VPC一般體積較小直徑多為1~2cm,很少大於3.5cm癌腫起源於壺腹,本身多柔軟呈息肉樣,表面可糜爛、充血易缺血壞死,因此常引起間歇性梗阻,很少達到完全性梗阻。起源於乳頭單層柱狀上皮的癌腫呈小的乳頭狀易缺血、壞死、脫落和出血;來自胰管和膽總管末端黏膜者多呈結節狀或腫塊型浸潤性大較堅硬,可形成潰瘍;來自十二指腸降部內側黏膜時癌腫多呈潰瘍型;來自胰頭腺泡時常呈浸潤性生長堅硬呈腫塊型,常壓迫鄰近組織VPC擴散方式主要是沿膽管及胰管或十二指腸黏膜擴散由於腫瘤的惡性程度低,轉移少因此病程較長。

腫瘤大體標本呈息肉型或結節型、腫塊型或潰瘍型。大多為分化好的腺癌分化不好的腺癌約占15%如出現症狀則已有3/4腫瘤侵及主胰管。組織學分類除腺癌外余為乳頭狀癌、黏液癌、未分化癌、網織細胞肉瘤平滑肌肉瘤類癌。由於癌腫的特殊位置很容易阻塞膽總管和主胰管,致膽汁及胰液的引流不暢以至阻塞,引起梗阻性黃疸及消化不良,亦可直接浸潤腸壁形成腫塊或潰瘍加之消化液、食物的機械性損傷,可引起十二指腸梗阻與上消化道出血其轉移方式有:

1.直接蔓延至胰頭、門靜脈及腸系膜血管

2.區域淋巴結轉移如十二指腸後、肝十二指腸韌帶胰頭上下等處的淋巴結轉移

3.肝轉移。晚期可有更廣泛的轉移

病理生理

從大體形態上,壺腹周圍癌可分為息肉型、結節型、腫塊型及潰瘍型。組織病理學類型以腺癌最多,其次是乳頭狀態、粘液癌等。美國國家癌症研究所(NationalCancerInstitute)SEER項目(Surveillance,Epidemiology,andEndResults)的統計資料表明壺腹周圍癌中腺癌約為65%(7.5%由腺瘤惡變為腺癌)、乳頭狀癌約為5.6%、粘液癌為約4.7%,印戒細胞癌約為2.0%。其中超過一半的患者有淋巴結轉移,十二指腸周圍淋巴結通常最先受累,而腸系膜上血管、胃十二指腸動脈、肝總動脈、脾動脈及腹腔乾周圍淋巴結為第二站淋巴結,遠處轉移以肝轉移常見,約為66%,其次為肺轉移。大血管受累、淋巴結、腹膜及其他遠處轉移是明確的預後不良的危險因素。

目前,有學者根據腫瘤細胞的組織學類型將壺腹周圍癌分為腸型(intestinaltype)和膽胰型(biliopancreatictype),其中腸型的預後明顯好於膽胰型。

臨床表現

壺腹周圍癌——臨床表現

壺腹周圍癌——臨床表現發病年齡多在40~70歲男性居多,與胰頭癌的臨床表現極為相似主要表現為黃疸上腹痛、發熱、體重減輕、肝腫大膽囊腫大等。胰腺癌70%發生在胰頭半數病人在有症狀後3月才就診,10%的在1年以上才就診。

1.黃疸 較早出現,與腹痛同時或先後出現,進行性加重屬阻塞性黃疸,皮膚黏膜黃染較明顯,可呈暗綠色多伴有皮膚瘙癢。黃疸多數為持續性少數病人可因腫瘤壞死膽管再通而黃疸消退或減輕,但以後重新加深呈現波動性黃疸黃疸進行性加重是晚期表現。注意不應誤為膽石症或肝細胞性黃疸。

2.腹痛 中上腹痛見於3/4的病例,而且常是首發症狀。早期部分病人(約40%)可因膽總管擴張或因胰液排出受阻導致管腔內壓升高產生劍突下鈍痛腹痛可放射至背部,常於進食後、傍晚、夜間或脂餐後加重,但不如胰頭癌嚴重。

3.間歇性寒顫、發熱 常由於腫瘤破潰膽汁淤積和膽道感染引起。特點是反覆突發突止,短暫性高熱伴畏寒、白細胞升高,甚至出現中毒性休克臨床上易誤診為膽管炎、膽石症,用抗生素和激素治療無效。

4.消化道症狀 由於腸道缺乏膽汁胰液常引起消化吸收功能紊亂主要表現為食欲不振、飽脹、消化不良、乏力腹瀉或脂肪痢灰白大便和體重下降等。由於壺腹癌部分壞死後慢性出血,以致黑便糞便潛血試驗陽性並出現繼發性貧血。癌腫腹膜轉移或門靜脈轉移可出現腹水。

5.肝、膽囊增大 為膽管梗阻、膽汁淤滯所致常可觸及腫大的肝臟和膽囊肝質地硬、光滑,胰頭癌在晚期常可捫到不規則而固定的包塊。少數病人由於長期黃疸而致膽汁性肝硬化、脾腫大等。

併發症

1.黃疸 較早出現,與腹痛同時或先後出現,進行性加重,屬阻塞性黃疸皮膚黏膜黃染較明顯可呈暗綠色多伴有皮膚瘙癢。

2.間歇性寒顫發熱 常由於腫瘤破潰膽汁淤積和膽道感染引起。

3.肝、膽囊增大 為膽管梗阻膽汁淤滯所致。少數病人由於長期黃疸而致膽汁性肝硬化、脾腫大等。

醫學診斷

患者如出現進行性、近乎無痛性黃疸、肝及膽囊腫大等可做出初步診斷。

1.臨床表現。2.實驗室及其他輔助檢查

鑑別診斷

壺腹周圍癌——鑑別診斷

壺腹周圍癌——鑑別診斷由於本病有上腹悶脹不適、黃疸有時並發膽道感染血清澱粉酶升高可誤診為膽管結石但根據反覆發作史夏科氏三聯征、波動性黃疸、影像學檢查可加以區別。少數可誤診為傳染性肝炎可根據壺腹癌時AKP升高、轉氨酶與血清膽紅素髮展不平行作出鑑別也有誤診為膽管癌肝癌的,可根據影像學膽管癌之膽管呈偏心性狹窄,肝癌時的特徵性聲像圖及AFP升高與本病進行區別。有時易與胰頭癌相混淆但胰腺癌腹痛重於本病B超CT、等檢查可見胰腺內腫塊。臨床上可進行B超、PTCERCPCT、MRI等檢查結合症狀體徵便可診斷本病並與易誤診的有關疾病相鑑別

以往曾習慣將胰頭癌包括在壺腹周圍癌內,然而兩者在病程手術切除率預後等均有明顯不同後者發展緩慢黃疸出現早手術切除率60%左右,5年治癒率達40%~45%;而胰頭癌發展快迅速出現胰腺和周圍淋巴結轉移黃疸出現晚手術切除率20%左右5年治癒僅10%壺腹周圍4種癌的鑑別主要依靠B超ERCP、PCT及CT或MRI檢查其症狀等一般鑑別點。

檢查

實驗室檢查:

1.糞便和尿液檢查約85%~100%患者糞便潛血試驗持續陽性,多有輕度貧血尿膽紅素陽性而尿膽原陰性。

2.血液檢查血清膽紅素增高多在256.5~342μmol/L,鹼性磷酸酶、γ-谷氨醯轉肽酶增高轉氨酶輕至中度增高癌胚抗原CA19-9和CA125均可升高。

3.十二指腸引流液檢查十二指腸可引流出血性或暗褐色液體,其潛血試驗陽性鏡檢可見大量紅細胞脫落細胞學檢查60%~95%患者可發現癌細胞。

其它輔助檢查: 1.胃腸鋇餐及十二指腸低張造影檢查 有時可見十二指腸外上方有膽囊壓跡及其第一二段交界處有增粗的膽總管壓跡,十二指腸乳頭增大,黏膜呈不規則紊亂或充盈缺損。胰頭癌者可見十二指腸圈擴大十二指腸內側壁“僵硬”受壓變形或部分性梗阻呈“∑”形,但典型表現者少見。

2.B型超聲檢查 示膽總管或(和)肝內膽管擴張膽囊增大但壺腹癌本身的診斷率較低,這是由於該部位常有十二指腸及胃內積氣及食物掩蓋所致對無黃疸者能提供早期進一步檢查線索有經驗者有時可觀察到局部的癌塊。

3.CT、MRI檢查 對鑑別胰頭癌有意義,有助於本病診斷,可顯示腫瘤的位置與輪廓影像上壺腹癌與膽總管癌表現相似。膽總管、胰管均可擴張或僅膽管擴張這取決於壺腹癌的生長方式;胰頭癌時則胰頭增大有腫塊胰管擴張,環影突然中斷變形,出現雙環影表示胰頭、膽總管均有侵犯有時可見擴張的膽總管內有軟組織影或異常信號。

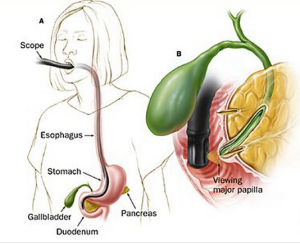

4.ERCP 可以窺視十二指腸內側壁和乳頭情況可見乳頭腫大,表面不規則呈結節狀,質脆易出血,並可活檢進行病理學確診對壺腹癌胰頭癌(可有胰管狹窄或不顯影等)的診斷均有較大幫助。

5.PTC檢查 比ERCP為優因壺腹乳頭高低不平,管腔狹窄堵塞,ERCP常不易成功。PTC可顯示肝內外膽管擴張膽總管呈“V”字形不規則充盈缺損或閉塞有定位診斷和鑑別診斷價值。PTC有發生膽漏及膽汁性腹膜炎等併發症的可能性需加以警惕。

6.選擇性腹腔動脈造影(SCA) 對胰頭癌診斷有益,從血管位置改變可間接確定胰腺癌所在部位

7.核素檢查 可了解梗阻部位75Se-蛋氨酸胰腺掃描在胰腺癌腫處出現核素缺損(冷區)。

治療

手術治療

手術治療

手術治療化學療法一般不敏感常用5-FU絲裂黴素或與阿糖胞苷長春新鹼等聯合用藥,術後可用1~2個療程,此外還可套用具有抗癌或提高免疫功能的中藥等治療。

胰頭癌為胰腺癌中常見者約占70%,以腺管細胞癌多見腺泡細胞癌較少見此外尚有多形性腺癌黏液癌纖維細胞癌。其臨床表現酷似壺腹癌此時表示癌腫已發展到相當程度,往往有鄰近組織器官的浸潤轉移,故癌腫的切除率低。本病的診斷和治療與壺腹癌相似,但切除率及5年治癒率低。

腹腔鏡超聲對腫瘤的分期及可切除性的評估高於傳統的腹腔鏡(88%vs89%,50%vs65%)。局部腫瘤切除術通常適用於術前活檢病理提示不伴間變的壺腹部腺瘤且不能耐受胰十二指腸切除術的患者,但術後腫瘤復發率高。對不可切除的壺腹周圍癌但能耐受術的患者,可行姑息性手術,如膽腸吻合、胃腸吻合,緩解膽道、十二指腸梗阻及疼痛。術後早期下床活動可明顯降低手術併發症。一般在術後2-5天內進流食,對於胃排空延遲的患者,可酌情使用紅黴素。

輔助治療

肝轉移、腹膜轉移、遠處淋巴結轉移及大血管受累均為手術根治的禁忌症。對於壺腹周圍癌的輔助放化療尚有爭議。目前歐洲多採用及5-氟尿嘧啶或吉西他濱為基礎的聯合化療方案,而美國則主張建議放化療同時進行。關於壺腹周圍癌的放化療療效,文獻報導差異較大,但有部分患者亦可以取得良好療效,對於身體條件較好,可耐受放化療的患者,可酌情選用,但尚缺乏對放化療敏感性預測的可靠指標。

預後

本病的5年治癒率達40%~50%預後較胰頭癌為佳。在較好的胰腺外科中心,手術死亡率約為1-2%。

絕大數患者死於術後腫瘤復發,術後三個月內復發,常預示預後不佳。

腫瘤大小、淋巴結轉移情況、大血管受累情況、神經受累情況、腫瘤細胞分化級別、腫瘤切緣、術中或術後輸血均與預後相關

膽胰型較之腸型預後差。

SEER的統計數據表明局部(local)、區域(region)、未知(unknown)及遠處轉移(distant)壺腹周圍癌的5年生存率分別為45%、31%、14%及4%。

護理

對於FAP的患者,發生壺腹周圍癌的風險明顯升高,需密切觀察,及時處理。