概念

土地資源

土地資源自然綜合體,也是人類生產勞動的產物。因此,土地資源既具有自然屬性,也具有社會屬性,是“財富之母”。

定義

定義1:在當前和可預見的將來可為人類利用的土地。

套用學科:地理學(一級學科);資源地理學(二級學科)

定義2:在當前和可預見未來的技術經濟條件下,可為人類利用的土地。

套用學科:資源科技(一級學科);土地資源學(二級學科)

介紹

土地資源

土地資源當前和可預見到的將來在一定條件下可供人類開發利用的土地。在今後相當長的時期內,極地、高山、大荒漠、大沼澤等地域的土地,預計還難以利用,因此土地資源不是指全部土地。土地具有自然屬性和社會屬性,土地資源不僅包括土地這個客觀實體,而且包括土地在被人類開發利用後所能創造的價值。從這個意義上說,土地資源的涵義比土地要廣。

土地資源是一種綜合的自然資源,與氣候資源、水資源、土壤資源、生物資源等單項自然資源相比,對人類生存來說是最基礎的和最重要的。土地資源有以下主要特點:①具有一定的生產力,通過人類的勞動可直接或間接生產出人類需要的某些植物和動物產品,還可為人類生產和生活可提供多種服務。②具有可更新性和可培育性,在合理利用的情況下,其內部物質和能量處於動態平衡中,可以供人類永續利用,還可按人類需要加以培育和改良,如改造鹽鹼地、沼澤地。③面積有限,在人類歷史中不會顯著增加。④不可移動,各種土地類型具有一定的空間分布規律和時間變化的周期性,可利用程度在一定程度上受地域分異規律制約。

不合理地濫用土地資源,會造成水土流失、荒漠化、次生鹽漬化等土地質量下降的現象。城市建設、工業、交通和住房用地不斷擴大,使可利用的土地面積逐年減少。土地問題已成為最嚴重的全球問題之一。合理開發利用土地資源關係到社會的經濟發展,世界各國都十分重視土地資源的研究。隨著對土地資源的深入研究,逐漸形成了介於自然地理學和經濟地理學之間的一門新興學科──土地資源學,其主要內容包括土地資源調查、分類和評價等。土地資源評價又稱為土地評價,包括土地質量評價、土地潛力評價、土地適宜性評價。

分類

土地資源

土地資源土地資源是在目前的社會經濟技術條件下可以被人類利用的資源,是一個由地形、氣候、土壤、植被、岩石和水文等因素組成的自然綜合體,也是人類過去和現在生產勞動的產物。因此,土地資源既具有自然屬性,也具有社會屬性,是“財富之母”。土地資源的分類有多種方法,在我國較普遍的是採用地形分類和土地利用類型分類:

(1)按地形,土地資源可分為高原、山地、丘陵、平原、盆地。這種分類展示了土地利用的自然基礎。一般而言,山地宜發展林牧業,平原、盆地宜發展耕作業。

(2)按土地類型利用,土地資源可分為已利用土地棗耕地、林地、草地、工礦交通居民點用地等;宜開發利用土地棗宜墾荒地、宜林荒地。宜牧荒地、沼澤灘涂水域等;暫時難利用土地棗戈壁、沙漠、高寒山地等。這種分類著眼於土地的開發、利用,著重研究土地利用所帶來的社會效益、經濟效益和生態環境效益。評價已利用土地資源的方式、生產潛力,調查分析宜利用土地資源的數量、質量、分布以及進一步開發利用的方向途徑,查明目前暫不能利用土地資源的數量、分布,探討今後改造利用的可能性,對深入挖掘土地資源的生產潛力,合理安排生產布局,提供基本的科學依據。

特徵

土地資源

土地資源土地資源是自然的產物;

土地資源的位置是固定的,不能移動;

土地資源的區位存在差異性;

土地資源的總量是有限的;

土地資源的利用具有可持續性;

土地資源的經濟供給具有稀缺性;

土地利用方向變更具有困難性。

樹的棵數明顯減少

資源現狀

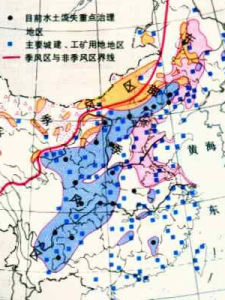

中國土地利用現狀土壤的水蝕和風蝕現象嚴重。需要治理的水土流失面積為356萬平方千米,其中水力侵蝕面積為165萬平方千米,風力侵蝕面積為191萬平方千米。中國每年表土流失量在50億噸以上,居世界之首。新中國成立以來,中國已治理了水土流失面積53萬平方千米。1.據《中國1:100萬土地資源圖》量測結果,在現有耕地中,質量好的一等耕地約占全國總耕地的41.6%;對農

業利用有一定限制、質量中等的二等耕地面積約占34.5%;對農業利用有較大限制、質量差的三等耕地約占20.3%,不宜農用而需退耕者3.3%。據統計

資料推算,如果以播種面積(統計數字)畝產150千克為一個台階計算,那末150千克以下的低產田占21.0%,高於300千克的高產田占

22.5%,150—300千克的中產田則占56.5%。由此可得以下幾點結論: 2.全國農用後備土地資源約5億畝,按其質量評價,其中一等荒地僅占

3.1%,二等荒地占49%,三等荒地占47.9%,包括鹽鹼地、沼澤地、紅黃壤山丘、高寒地、乾旱地和沿海灘涂等。且大多地處邊遠,交通不便,開墾所需投資較大,要經大力改造後才能使用。

宜農荒地主要分布在35°N以北地區,以三江平原,松嫩平原,東北山區的山間谷地及山前丘陵,內蒙古東部,河西走廊,準噶爾盆地,塔里木盆地,伊犁河流域等,這些地區的荒地面積約占全國荒地面積的80%。宜農荒地既可以開墾用於農耕,也適於發展牧業與林業,必須因地制宜,合理利用,以免引起農、林、牧爭地的矛盾。宜農荒地中約有40%為天然草地,主要適於開墾種植飼草飼料,將天然草地轉變為人工牧草地。另外,約有16—20%的宜農荒地分布在南方各省山丘地區,主要適宜發展木本油料和茶、桔等作物。

3.中國西部牧區面積約占國土總面積的一半,但草原牧區土地生產力低,平均每畝草場僅產肉0.15千克。如以牧草加上農作物秸桿,農副產品的剩餘部分作為飼料量計算,則西部的飼料量僅占全國的11%,產肉量占4.9%。西部牧區草場不僅生產力低,而且普遍過牧超載,導致草原退化與土地沙化。因此,草原牧區當前不宜大幅度增載入畜量,而應休養生息,嚴格地控制牲畜數量。

飼草資源開發潛力,一是加強草原管理,使4億畝退化草場恢復到原有生產水平,估計每畝可增產乾牧草30千克;二是改良草場,建設人工、半人工草場,通過開闢水源,消除毒草,建立科學的放牧管理制度,規定合理的載畜量;三是開發缺水草場。據調查,全國牧區約有3—4.5億畝缺水草場,平均利用率僅有30—40%,經過開發水源,可擴大利用率;四是合理開發利用南方草山草坡,南方山地草場牧草生長期長,產量高,利用不到20%,具有很大潛力。

4.中國林業用地為37億畝,其中森林面積為18.7億畝。森林中中幼林占10億畝左右。

土地資源已趨匱乏據林業部資料,目前有21個林業局可采森林資源已基本枯竭,按現有生產水平繼續下去,到本世紀末將有近70%的林業局可采森林將全部采完,而南方集體林區亂砍濫伐更為嚴重,形勢十分嚴峻。因此,無論從保護生態環境,還是供給木材角度看,對林業建設與林地布局都有必要進行戰略調整。即在繼續搞好平原、城市綠化和三北防護林體系的同時,把林業建設的戰略重點儘快轉向山區。這不僅是因為中國山區面積大,從合理利用自然資源的角度,需要如此;而且由於山區多屬江河上游,或是平原農區屏障,對於從總體上改善生態環境,涵養水源,庇護農田、草場,都至關重要。從全國土地資源特點分析,東北、西南兩個老林區恢復資源需時較長,應抓緊籌建新的林區。要重視南方亞熱帶山丘的開發,那裡山丘面積占土地面積的80%,近2/3為海拔1000以下的低山丘陵,熱量豐富,水分充沛,土壤比較肥沃,土地生產力高,林木生長快,適宜樹種多,造林及封山育林均易奏效,發展林業條件優越。因此,應集中力量,加速建設,力求在本世紀末成為國家最大的用材林、經濟林基地,以避免到時可能出現森林資源青黃不接的問題。

荒地資源

伴隨著我國城市化進程的不斷推進,土地資源短缺問題正日益成為我國經濟社會可持續發展的制約瓶頸;一邊是城市化需要大量土地,另一邊是政府不斷強調要保18億畝耕地的紅線,並制定出了嚴格的土地保護法。尖銳的供需矛盾促使我們重現關注,長期以來,我們一直忽視了在中國還有大量不適於生產糧食的荒地,隨著科學技術的發展,這些荒地的用途和價值開始顯現出來。中國可利用荒地中各等級土地所占百分比根據荒地的利用價值,我們將其分為甲、乙、丙三個等級。調查表明,我國共有各類可利用荒地2680萬公頃,其中各個等級土地占比如下:經過調查分析,這些荒地可以直接或經過簡單的改良來種植能源作物和其他一些經濟作物,如:能源林或花卉果樹,開發這些土地將會帶來巨大的經濟效益和社會效益。對於想要進入這個領域的投資者,深入了解並把握相關知識必不可少。