土地分類

土地分類是根據土地的性狀、地域和用途等方面存在的差異性,按照一定的規律,將土地歸併成若干個不同的類別。

按照不同的目的和要求,有不同的分類。我國的土地目前大致有三種分類:

(1)按土地的自然屬性分類,如按地貌、植被、土壤等進行分類;

(2)按土地的經濟屬性分類,如按土地的生產水平、土地的所有權、使用權等進行分類;

(3)按土地的自然和經濟屬性以及其他因素進行的綜合分類,如土地利用現狀分類。

從我國的實際情況出發,同時借鑑國外一些已開發國家的經驗,國家新頒布的《土地管理法》,科學地將我國土地分為三大類,即農用地、建設用地和未利用地。《土地管理法》定義:"農用地是指直接用於農業生產的土地,包括耕地、林地、草地、農田水利用地、養殖水面等;建設用地是指建造建築物、構築物的土地,包括城鄉住宅和公共設施用地、工礦用地、交通水利設施用地、旅遊用地、軍事設施用地等;未利用地是指農用地和建設用地以外的土地。

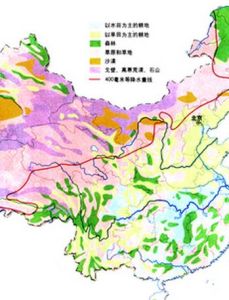

為了更有效地管理土地,在上述三種分類的基礎上,我國土地管理工作者又將土地作了更進一步的分類,其方法是按照《土地利用現狀調查技術規程》中使用的土地利用現狀體系,根據土地的用途、利用方式和復蓋特徵等因素,將我國土地分為了8大類、46小類。

土地分類

土地分類8大類土地是:耕地、園地、林地、牧草地、居民點及工礦用地、交通用地、水域、未利用土地。

(1)耕地是指種植農作物的土地,包括新開荒地、休閒地、輪歇地、草田輪作地;以種植農作物為主間有零星果樹、桑樹或其他樹木的土地;耕種三年以上的灘地和海塗,耕地中包括南方寬小於1.0米,北方寬小於2.0米的溝、渠、路和田埂。

耕地中又分出灌溉水田、望天田、水澆地、旱地和菜地5個二級地類。

(2)園地是指種植以採集果、葉、根莖等為主的集約經營的多年生木本和草本作物,復蓋度大於50%,或每畝株數大於合理株樹大於合理株樹70%的土地,包括果實苗圃等用地。

(3)林地是指生長喬木、竹類、灌木、沿海紅樹林的土地,不包括居民綠化用地,以及鐵路、公路、河流溝渠的護路、護草林。

林地又分出有林地、灌木林、疏林地、未成林造林地,跡地和苗圃6個二級地類。

(4)牧草地是指生長草木植物為主,用於蓄牧業的土地。草本植被復蓋度一般在15%以上、乾旱地區在5%以上,樹木鬱閉度在10%以下,用於牧業的均劃為牧草地,包括以牧為主的疏林、灌木草地。

牧草地又分出天然草地、改良草地和人工草地3個二級地類。

(5)居民點及工礦用地是指城鄉居民點、獨立居民點以及居民點以外的工礦、國防、名勝古蹟等企事業單位用地(包括內部交通、綠化用地)。

居民點及工礦用地中又分出城鎮居民點、農村居民點、獨立工礦用地、鹽田和特殊用地5個二級地類。

(6)交通用地是指居民點以外的各種道路(包括護路林)及其附屬設施和民用機場用地。

交通用地中又分出鐵路、公路、農村道路、民用機場、港口碼頭5個二級地類。

(7)水域是指陸地水域和水利設施用地,不包括泄洪區和墾植3年以上的灘地、海塗中的耕地、林地、居民點、道路等。

水域用地中又分出河流水面、湖泊水面、水庫水面、坑塘水面、葦地、灘涂、溝渠、水工建築物、冰川及永久積雪9個二級地類。

(8)未利用土地是指還未利用的土地,包括難利用的土地。

未利用土地中又分出荒草地、鹽鹼地、沼澤地、沙地、裸土地、裸岩石礫地、田坎和其他8個二級地類。

作用

通過土地利用總體規劃,國家將土地資源在各產業部門進行合理配置,首先是在農業

與非農業之間進行配置,其次在農業與非農業內部進行配置,如在農業內部的種植業、林業、牧業之間配置。另外,《中華人民共和國土地管理法》還明確規定:國家編制土地利用總體規劃,規定土地用途,將土地分為農用地、建設用地和未利用地。嚴格限制農用地轉為建設用地,控制建設用地總量,對耕地實行特殊保護。因此,使用土地的單位和個人必須嚴格按照土地利用總體規劃確定的土地用途使用土地。

土地評價

根據國民經濟發展的需要,從社會經濟的角度來衡量一定地區土地的各種組成要素和基本條件的特點,對土地質量、潛力及其適宜用途比較鑑別,確定最有利的用途。它是進行土地規劃以及設計各種土地利用方案的不可缺少的一項基礎工作。很多國家對土地評價有各自的方法和指標系統。為了達到某種形式的標準化,聯合國糧農組織(FAO)多次召開國際會議進行討論,於1976年公布了《土地評價綱要》。

土地評價所涉及的內容比較廣泛,需要自然科學、社會經濟科學和技術科學多學科的知識進行綜合研究。它可按不同的地區範圍進行(如全世界、一國、一地區、一生產單位),也可以根據不同的土地利用類型進行。土地評價的內容根據不同的目的而有所差別,有從某項生產出發對土地質量的評價,有關於土地生產潛力的評價,也有著重於對某項生產適合或限制程度的評價等。

質量評價

土地質量是土地的一項複雜的綜合屬性,

中華人民共和國村鎮規劃選址意見書

中華人民共和國村鎮規劃選址意見書意味著土地滿足不同用途的程度,或對某種特定用途的適宜性。如與農業生產有關的可以廣泛運用的土地質量評價的主要指標為:①與種植業生產有關的指標有:作物產量、水源和土壤有效水分、營養源和營養物有效量、根層的氧氣有效量、根系發育的地理條件的適應性、苗床和發芽條件、土地的耕作條件(適耕性)、土壤的鹽化度和鹼化度、土壤毒性(酸性過高)、與土地有關的病蟲害、土壤抗蝕性能、洪泛災害(包括頻率及淹水歷時)、氣溫類型、輻射能及光周期、影響植物生長的災害性天氣(風暴、霜、冰雹等)、空氣濕度、作物成熟所需的乾燥期。②與牧業生產有關的指標有:放牧草地的生產率、影響牲畜的災害性天氣、地方性蟲害及流行病、牧草的營養價值、牧場的毒性(毒草)、植被抗拒退化性能、在放牧條件下土壤抗拒侵蝕的性能、水源距離及飲用水可獲量、與根據地(定居點)的距離。③與林業生產有關的指標有:木材年平均增長量、本地樹種的類型和數量、影響幼樹生長的環境條件、病蟲害、火災危害。④與採集副業有關的指標有:樹木品種、藥用植物、果類、野味、山珍、與根據地(村莊)的距離。⑤與農業經營管理有關的指標有:生產經營單位的可能規模、徵用土地的便利條件、與市場及物質和勞動力供應有關的地理位置、由生產單位到田地或作業區的交通、影響道路修建和維護的地形因素(可進入性)、機械化的可能性和影響機械化的地形因素(可通行性)、自然植被、防止土壤侵蝕的措施。

相關信息

這些套用於評價的指標大多是變數,表示土地的某一項質量,或表示土地的某一特徵或幾種特徵的作用,每種指標都有一定的臨界值或一系列臨界值,以確定等級界限。並可根據表明各種指標對某項土地利用影響的數學模式,利用計算機中已經儲備的有關地區的具體資料進行對比,預測利用的後果,從而具體評定土地質量。這類數學模式通過實地抽樣調查加以驗證,可以不斷改進,使之更接近實際情況。

潛力評價

土地評價的主要目的在

土地利用總體規劃圖

土地利用總體規劃圖於預測土地的未來利用。因此關於土地潛力的評價,是各國農業部門普遍重視的問題。美國農業部在20世紀60年代初期制訂了一項有關土地潛力評價的方案,此後被介紹到英國和澳大利亞等國,已成為國際上比較通用的方案。評價是在高水平管理制度下考慮土地的潛力,著重聯繫自然條件的局限性。以英國土壤調查局修訂後採用的方案為例,根據土地最有利的利用次序是栽種農作物、牧草、森林,從而考慮分為7個等級:1級──最適於農作物生長,在利用上很少或沒有自然局限性;2級──較適於農作物生長,土地在作物選擇範圍和阻礙耕作方面,局限性很小;3級──在作物選擇範圍和要求細緻管理上,有中等程度的局限性;4級──在作物選擇範圍和要求細緻管理上,有嚴重的局限性;5級──利用範圍限於放牧、林業或旅遊業;6級──利用範圍限於粗放的放牧、林業或旅遊業;7級──土地的局限性非常嚴重,很難整治。

以上是根據坡度、地形、地面組成物質、土壤的物理性質和肥力、氣候和徑流、土地侵蝕方式和程度、土地利用現狀等一系列指標來衡量,每一指標根據適宜性而分成若干等級,每一等級給予一定分數,根據各項指標的總積分,可評定土地的潛力等級。

中國

中國自20世紀50年代以來,在黑龍江、新疆、內蒙古等地區進行宜農荒地資源的勘查,根據開發利用的難易程度,土壤肥力、物理性質和厚度,自然條件(日照、積溫、無霜期、降水、地表徑流、地下水源、坡度、地形、植被構成和覆蓋度)等指標,判明農墾的潛力,從而劃分宜農荒地為4等。第1等土地本身質量好,開發容易,墾後能獲高產;第2等農業利用受一定限制,需採取保護和改良措施,才能建成高產穩產農田;第3等土壤肥力低,改良困難,需採取較複雜的工程措施才能開墾;第4等是嚴重積水沼澤地,土壤有效肥力低,難以開墾。

適宜性

土地適宜性是指一定地段的土地

關於土地規劃的書籍

關於土地規劃的書籍對特定、持續的用途的適宜程度。土地適宜性的差別取決於利用該地段所得效益與所需投資之間實際的或預測的相互作用,可以採用投入-產出的數量分析方法來估算。有的用途不限於生產方面,例如旅遊、自然保護等,除經濟效益外,還要考慮社會效益和生態效益。

土地的適宜性只有與特定用途相聯繫才有意義。土地適宜性的評價是在土地潛力評價的基礎上,聯繫某種具體生產對象的適生條件來進行。根據特定用途的適宜性,可對一定地段的土地進行評價和分級,用質量和數量來表示。考慮到土地適宜性是指持續不斷的利用,要聯繫到未來環境可能發生的變化(如大規模地清除植被、發展灌溉、平整和改造地塊、新修道路、土壤侵蝕或環境退化等),以及從而形成的適宜性或限制性。因此,土地適宜性的分級分為兩種:當前土地利用現狀的適宜性分級和潛在的土地適宜性分級。

相關指標

土地適宜性評價,經聯合國糧農組織1977年協商討論的結果,認為可以下列4方面的指標來表達:①類(order)──反映適宜性的種類,一般以英文字母表示,分為適宜(S)、有條件的適宜(Sc)、不適宜(N)。②級(class)──反映各類用途中的適宜程度,以數目字表示:“1”為非常適宜,“2”為中等適宜,“3”為臨界適宜。如屬不適宜類,則又可分為:1──當前不適宜,2──永久不適宜。③亞級(subclass)──反映各級內的不同限制性以及需要採取改良措施的種類,分為有關植物生長、有關牲畜發育、有關採集活動等三方面,以英文字母表示不同的限制因素。④單元(unit)──反映亞級內需要加強管理的次要差別,如施用不同種類的化肥等,以括弧中的數目字表示。例如“S2W⑹”這一字組表示:屬適宜類,第2級,限制因素為過於潮濕,屬第6單元。根據這種以字組方法表示一個地區不同地段的土地適宜性分級,可列出表格或畫出分布圖。

由於土地的質量可表現為正反兩個方面,因此土地適宜性的評價也可根據土地限制性,即對某種土地用途產生不利影響的土地質量,進行限制程度的評價。