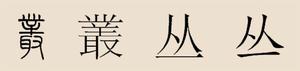

基本介紹

姓氏淵源

第一個淵源

源於伊耆氏,出自帝堯時期枝國首領叢枝,屬於以先祖名字為氏。據史籍《國名紀》及《姓氏考略》、《莊子》等記載,相傳上古帝堯時期有崇(今河南登封)、枝(今湖北宜城)、胥(今山東淄博)、敖(今江西上高)四個古國。叢,就是其中枝國的首領,因此稱作“叢枝”。這四個古國原本都不在帝堯的聯盟勢力範圍,而帝堯為擴張勢力,征伐了這四個小國,不久即高奏凱歌,這樣,枝國也就順理成章地成為帝堯的勢力範圍內的一個諸侯,叢枝亦從此成為帝堯屬下之臣。

在叢枝的後裔子孫中,有以先祖名字為姓氏者,稱叢氏,世代相傳至今,是非常古早的姓氏之一。

第二個淵源

源於匈奴族,出自西漢時期車騎將軍金日磾,屬於以居邑名稱為氏。據史籍《池北偶談》記載,金日磾當時為匈奴休屠王的太子,十四歲時即為漢軍大將霍去病所擄,成為漢武帝劉徹廷下一名馬夫,以後為漢武帝所賞識。後因金日磾指揮匈奴俘虜為大漢王朝鑄金人以祭天,所以漢武帝特賜其為金氏,名日磾,封為車騎將軍。漢武帝去世時,遺詔金日磾與霍去病之弟大將軍霍光共同輔佐漢昭帝。金日磾盡忠職守,不敢怠惰,後因功被封為秺侯。他的子孫後代從此累世在大漢朝廷為官,傳歷七代,直至王莽篡權、西漢滅亡之時方逐漸衰落。金日磾的後裔子孫後來逐漸遷居於叢家峴(今山東威海文登),遂以居地“叢家峴”之“叢”字為姓氏,稱叢氏,世代相傳至今,史稱叢氏正宗。叢氏族人大多尊奉金日磾為得姓始祖。

第三個淵源

源於地名,出自戰國時期姬姓趙國叢台,屬於以居邑名稱為氏。叢台,又稱武靈叢台,位於今河內省邯鄲市內中華大街中段西側,占地三百六十餘畝,始建於戰國時期趙國趙武靈王執政時期,已有兩千多年的歷史。因為它由許多台子連線壘列而成,“連線非一,故名叢台”,或稱武靈叢台。趙武靈王,公元前340~前295年,名趙雍,是戰國時期一位很有作為的諸侯國國君,傑出的政治家、軍事家、軍事改革家,趙肅侯趙語之子,周顯王姬扁四十四年~周郝王姬延十六年(公元前325~前299年)在位。為了使國家強大起來,趙武靈王勇於革新,奮發圖強。相傳,到公元八世紀末葉唐朝德宗李适執政時期(公元780~805年),忠臣吏部尚書梅伯高被奸相盧杞誣陷遇害。梅伯高之子梅良玉逃脫後,到大臣陳東初(一稱陳日升)家假為家僮。陳東初與梅伯高結交甚密,是同年科舉摯友,是前任吏部尚書,梅伯高出任吏部尚書就是他的保舉。在梅伯高被害後曾血祭祀摯友。後來他終日尋梅伯高之子不見,心裡一直非常難過。這一年,陳東初與妻子兒女在梅花盛開時飲酒賞梅,暗祝梅花如開得更盛,梅家則復仇有望。不料,當天夜裡風雨交加,所有的梅花幾乎都被摧殘,陳東初見狀大失所望,準備棄家入山。陳東初的女兒陳杏元來到梅花前祝福,而梅良玉亦在梅花前暗自祝願。第二天,果真梅開二度,陳東初大喜。在梅花二度開放時,陳東初終於得知自己家裡的僕僮即梅良玉後,欣喜若狂,便將愛女陳杏元許配給他。後盧杞又欲加害於陳東初,便奏明皇帝將陳杏元封為御妹嫁至外邦,並將陳東初夫婦下到大牢中。被迫到外邦和親的陳杏元則由梅良玉相送,一程淚一程血地行至邯鄲,雙雙攜手登上武靈叢台,由此泣血哭別。這段感人的歷史被世人記作《二度梅》。傳說,在梅良玉的後裔子孫中,有以叢台之名為姓氏者,稱叢氏,世代相傳至今。這有待進一步考證。

第四個淵源

源於滿族,屬於漢化改姓為氏。據史籍《清朝通典·氏族略·滿洲八旗姓》、《長白山先民傳》記載:滿族叢尼勒氏,亦稱崇吉喇氏,滿語為Congnile Hala,世居烏拉(今吉林永吉)、虎爾哈(今黑龍江黑河對岸俄羅斯地區)、瓦爾喀(今南自長白山、圖門江以北,北自黑龍江下游烏扎拉地方以南,東海岸則自俄羅斯濱海地區南,包括赫席赫、鄂漠和蘇魯、佛訥赫托克索等地,還有一說為烏蘇里江流域)、訥殷(今吉林撫松松花江上游流域)等地。後有蒙古族、回族引為姓氏者。清朝中葉以後,滿族、蒙古族、回族叢尼勒氏多冠漢姓為叢氏,世代相傳至今。

得姓始祖

金日磾(mi di)。西漢漢武帝時,國勢十分強盛,因上有文景之治,為其儲備了豐厚的物質基礎,而己有衛青、霍去病、李廣、程不識等能征慣戰之勇將,所以大肆征討匈奴以除外患。時金日石單為匈奴休屠王太子,年十四歲為霍去病所擄以後為漢武帝賞識因匈奴以金人祭天所以武帝劉徹特賜其為金姓,名日磾,封為車騎將軍。武帝去世時,遺詔金日磾與霍光共同輔佐漢昭帝,金日磾盡忠職守,不敢怠惰,後因功被封為(禾宅)侯。他的子孫後代從此累世在朝廷為官,傳歷七代,直至王莽篡權、西漢滅亡之時方衰落下去。當時像這樣久盛不衰的家族還有張湯一家,被並稱為“金張”,晉代詩人左思所謂“金張籍舊業,七世珥漢貂”所指即此。至漢末曹興三國時許昌金氏世家今諱聯劉返曹被曹操所害並誅連族人,金日磾之後隨東遷徙居叢家峴(今山東文登),以地為氏,稱叢姓,他們尊金日磾為叢姓的得姓始祖。各支始祖

山東叢氏世系:據學者叢喜密轉叢禾生年譜之《叢氏先代志略》記載:叢氏一族,起自文登……先世原始金氏,漢大將軍敬侯金日磾裔,避曹魏亂,於黃初元年來(文登)地處叢山中,因以叢為姓,且名其山曰:“叢家峴”……因宋末金元之亂,必有一二世失考,與今族譜世系不能銜接,惟族譜所載始祖諱德佑……《叢氏先代志略》記載:叢氏原來姓金,是漢將金日磾的後裔。因東漢末年避曹魏之亂,於黃初元年東遷不夜居住,並且改為叢氏,因地處叢山中,其住地命名為叢家峴。又因為戰亂,前代宗系失考,明朝修宗譜遂從叢德佑開始。叢氏先宗世系不全,是叢氏的一件大憾事。叢氏的祖先曾幾次修譜,由於種種原因,都未能把斷缺的部分補上。近幾年來,叢喜密興於叢氏宗族資料的研究,力圖理清世系叢氏為金日磾之後裔,金日磾又是漢武帝賜姓為金氏,那么金日磾就是叢氏的第一世祖了。其後金賞為第二世、金常為第三世、金涉為第四世、金湯為第五世。按《金日磾傳》記載:金湯為漢平帝和新莽時人(公元前7~公元23年),如果確有“金尼”其人的話,應該是改為叢氏的一世祖的父輩,那么金尼就是十二世了。又據史料記載:東漢獻帝時(公元189~220年)有金禕其人,乃金日磾之後裔,他反曹被斬,金禕到改姓叢氏(公元265年)相距四十五年,相當於兩代人的年數,由此看來,金禕就是十一世。據此可見:從金湯到金禕,中間相隔五世。年數為一百七十年。用六代均之,每代二十八歲,附合人口繁衍規律。據史料載,叢永為四十五世,宋朝大觀年間人(公元1107~1110年),從十三世到叢永,其間有南唐時人叢鐇(公元937~975年),叢鐇距叢永相隔一百三十二年。用六代均之,每代為二十二歲,也附合人口繁衍規律,由此而推,他們之間相隔五世,叢鐇可推測為三十九世。從叢鐇向上追溯到金氏的十三世,中間有六百七十二年,用二十六世均之,每世為二十六歲,附合人口繁衍規律,由此看來他們之間相隔二十五世,在這二十五世的漫長歲月中,叢氏再未出現在史籍中。叢太為四十六世,南宋紹興時人(公元1131~1162年),從太到叢璆,金貞祐時人(公元1213~1216年)相隔五十一年,是兩代人的年限,因此叢璆應定為四十八世,從叢璆到叢德佑,元至元時人(公元1264~1294年)又相距四十八年,那么叢德佑當定為五十世,這與《叢氏先代志略》所說:自叢永至叢德佑有一、二世失考的論點相吻合。由於斷代之原因,過去修譜,唯從叢德佑算起為一世。造成金、叢世系混淆不清,叢喜密經過考證,把金、叢二氏的世系形成了一個整體順序:一世金日磾:漢武帝、昭帝時人,公元前134~前86年。二世金賞:漢宣帝時人,公元前73~前49年

三世金常:漢元帝時人,公元前面48~前33年

四世金涉:漢成帝、哀帝時人,公元前32~前8年五世金湯:漢平帝、新莽時人,公元前7~公元20年……

十一世金褘:東漢獻帝時人,公元190~220年

十二世金尼:三國時人,公元221~264年

十三世叢□□:晉泰始時人,公元265~?年待考,金氏一族東遷,改金氏為叢氏之始祖……三十九世叢鐇:五代南唐時人,公元937~975年……四十五世叢永:北宋大觀時人,公元1107~1110年四十六世叢太:南宋紹興時人,公元1131~1162年……四十八世叢璆:金貞祐時人,公元1213~1216年……五十世叢德佑:元至元時人,公元1264~1294年 叢 永:乃漢左相金文靖公日之四十五代孫也。自魏曹丕僭號,文靖雲孫以勛舊苗裔避亂東遷。至晉泰始年間乃至不夜叢家峴。所姓叢氏遂家焉。文登之有叢氏自此始也。傳至宋大觀元年,吾永祖始卜著棋山柳林塋而環葬焉。永公生二子,長泰、次宗(應為宇)。是為長峰北山叢氏始祖。莪秘:祖母林氏生二子:長述謙,次述漢,原居山東登州府管文登縣柳林莊,吾二世祖述漢,祖母岳氏,生四子:長子長遠,次長福,三長信,四長茂,吾三世祖長信,祖母隋氏,生二子:長文德,次薪德,吾四世祖文德,祖母王氏生四子:長賜福、次賜祿、三賜禎、四賜祥,吾五世祖賜福,祖母溫氏生一子永茂。次祖母柏氏生二子:次永盛、三永槐……是為遼寧海城叢氏始祖。

遷徙分布

叢氏是一個多民族、多源流的古老姓氏群體,在當今中國大陸姓氏排行榜上名列第二百三十三位,在台灣省則名列第二百九十位,人口約四十一萬八千餘,占全國人口總數的0.0026%左右。綜上所述,叢姓來源有兩支:一為金日磾之後,一為叢枝之後,但由於叢枝之說為傳說,至今史學界、考古界也不能詳盡說出其地域所在,又限於資料有限和見諸史端之叢姓人物鮮少,其繁衍播遷的進程不甚清晰,無所考據。而金氏改叢姓則充諸史料。還有一說原居長安(今陝西省西安市),遷山東時尚有少數留居,故山東叢姓與西安的一些金姓原本是一家。後西安金姓因避仇,其裔孫後有改為叢姓者,是為陝西叢姓,但人數較少。叢姓在得姓之後的很長一段時間裡,基本上是據地而生,即山東文登叢家峴為其繁衍中心,由於當時生產力低下,兼之所歷社會動盪不安,盜賊橫行,官匪一家,致使民不聊生,叢姓人口的增長受到抑制,由於山東文登處膠東半島一隅,三面環海,不可能進行大規模遷衍。但也有少部遷而得勢者,如南北朝時期,叢姓出現了第一位影響較大的名人叢鐇,官至滁州刺史。後還發展興盛為許昌望族。因許昌地處中原,乃兵家必爭之地,魏晉南北朝、唐、五代十國、宋、元歷朝除盛唐外,戰火幾度焚燒這片土地,故叢姓也有隨眾南遷避亂於南方各地者,播遷方向應是先華東,而後中南,再西南。而世居文登之叢姓因其獨特的地理位置,也只能在山東半島各地小規模遷衍,當然,叢姓在華北各地的零星遷徙是存在的。明初洪武年間,因山西表里山河的特殊地理位置,分布在山西大同、陽泉等地的叢姓並未受到大的波及,故叢姓也作為明朝洪洞大槐樹遷民姓氏之一,被分遷於陝西、甘肅、河北、河南、湖南等地,所以如今洪洞叢姓僅十人。明代,文登叢蘭官至右都御史、三邊總制、漕運總督、工部尚書,叢文蔚為隆慶進士,叢叔模為詩人。清康隆盛世時,廣納各族人才,大興科舉,文登叢大為、叢洞、叢壇名登兩榜,江南江寧、如皋(皆屬江蘇)連續有叢澎、叢方函亦舉進士,並在當地成為名門。元末明初叢姓以有兩大支遷往河北、遼寧。晚清民國年間山東半島諸姓渡海闖關東謀生者甚眾,而文登緊鄰威海等港口,出海通道便利,於是叢姓也有隨眾渡渤海,在葫蘆島登入,移居關東者。

叢氏族人以山東人口為最多,其山東叢氏人口約占全國叢氏人口的80%以上。叢氏族人以文登為源起,歷經數千年風雨,如今仍大部在文登周邊地區生息繁衍,誠為罕見。

叢姓是當今中國姓氏排行第一百二十七位姓氏,人口較集中,約占全國漢族人口的百分之零點一,屬於較罕見姓氏。當代有超過百分之八十左右的叢姓族人分布在山東省,還有今北京,天津武清,河北黃驊,山東東平、昌樂、平度、平邑,遼寧清原,山西大同、陽泉,陝西韓城,湖南益陽,四川合江等地均有分布。

郡望堂號

郡望

許昌縣,三國魏時設定,治所在許昌(故城在今河南省許昌市西南),文登北齊置。穎川郡:戰國時期秦國滅韓國後,以所得韓地於秦王贏政十七年(辛未,公元前230年)置潁川郡。之所以名為穎川郡,是因為有一條河,名為穎水,其上游支系流經郡中大部分地區。郡治設在陽翟(今河南禹州),其時轄地在今河南省許昌市、長葛縣、登封市、寶豐縣以東,尉氏縣、郾城縣以西,密縣以南,葉縣、舞陽市以北一帶的廣大地區。南北朝時期東魏朝武定年間(公元543~550年)治所移至穎陰(今河南許昌),北齊則改為長社縣。隋朝初期曾廢黜穎川郡。唐朝時期復改為長社,後又曾改許州為穎川郡。

青 州:青州得名甚早,在古代是《禹貢》中的“九州”之一,位於今山東半島中部,大體指泰山以東至渤海的廣大區域。《禹貢》中記載:“海岱惟青州”。上古時期為東夷之地。至夏、商王朝時期,先後為爽鳩氏、季則氏、逄伯陵氏所據。西周初期封呂尚為齊侯,地始歸於齊國,之後歷春秋戰國之世,均為齊國所屬。西漢武帝元封五年(乙亥,公元前106年)設青州刺史部,駐廣縣。東漢時期為州名,轄郡、國十一,縣六十五,治所在臨淄縣,故城址在今山東省淄博市臨淄區北部,轄境相當於今山東臨南以東的北部地區。西晉懷帝永嘉五年(辛未,公元311年),曹嶷棄廣縣,築廣固,為青州刺史治。東晉安帝隆安三年(己亥,公元399年),慕容德攻陷廣固,定為南燕國都,這也是山東唯一一個作為朝代首都的地方。後南朝宋武帝劉裕滅南燕政權,夷廣固,築東陽城,置北青州刺史治於此。北魏獻文帝皇興三年(己酉,公元469年)拔東陽城,仍為青州刺史治。北魏孝明帝熙平二年(丁酉,公元517年)增築東陽城南郭,即南陽城。北齊文宣帝天保七年(丁丑,公元557年)遷益都縣治於東陽城,移青州府治於南陽城。隋朝時期為青州總管府治,後改為北海郡治。唐朝初期復為青州總管府治,後又改為北海郡治。宋朝時期為京東東路路治。金國時期為山東東路益都總管府治。元朝時期為山東東西道宣慰司治。明、清兩朝時期,為青州府治。民國時期為益都縣。中華人民共和國成立後,青州歸昌濰地區(今山東濰坊)管轄,1986年撤縣改為青州市。2003年全市轄六個街道、十五個鎮,即王府街道、益都街道、昭德街道、王母宮街道、東壩街道、雲門山街道、彌河鎮、王墳鎮、五里鎮、廟子鎮、邵莊鎮、普通鎮、東高鎮、高柳鎮、朱良鎮、何官鎮、口埠鎮、東夏鎮、譚坊鎮、鄭母鎮、黃樓鎮;山東青州經濟開發區。

堂號

穎川堂:以望立堂。許昌堂:以望立堂。

文登堂:以望立堂。

青州堂:以望立堂。

宗族特徵

①叢姓無論是叢枝之後,還是金日磾之後,抑或他族改姓,是中華姓氏叢姓的重要一部,不可分割。②叢姓以文登為源起,歷經數千年風風雨雨,如今仍大部在文登周邊地區繁衍,為他姓所不可比擬,誠為罕見。

③從北魏到明,叢姓見諸史冊者甚少,其千餘年的沉頓是何原因造成的,至今還是個謎,待有識之士去考證吧!

叢姓宗文登

叢姓是一個人口較少的姓氏,但在海內外都有分布。不過無論是哪裡的叢姓人,大都會說自己的原籍是山東文登。原文登市文化館叢樹樂:叢姓啊,它是因為在文登由金姓而改為叢姓的,所以叢姓都源於文登。不管到了哪裡去,都是從文登出去的。所以天下叢氏宗文登。

要說文登叢姓的來歷,就得從西漢時匈奴人金日磾降漢說起。因為後來的叢姓,是金日磾的子孫遷到文登後改為叢姓的。

原文登市文化館叢樹樂:叢姓是金日磾的後代。金日磾呢,他是匈奴人,是匈奴休屠王的王子。馬監實際就是養馬的一個官了。漢武帝當時就賜姓為金,就叫金日磾。將自己的姓氏由金姓改叢姓。叢姓在歷史上出過一些著名人物,如明朝時曾當過尚書的叢蘭,辛亥革命時期的英烈叢琯珠、叢琦珠、叢環珠兄弟三人等等。

相關作品

《叢氏源談譚》主編叢松坡:最有代表性的是明朝工部尚書叢蘭。叢蘭的一生可以概括為從少年時苦讀詩書,經過考試考中進士。官到尚書後辭去官職回來了,告老還鄉。就感到對這個封建王朝的失望。叢蘭對姓叢的有個遺訓,他告誡他的子孫,只準讀書,不能做官。叢蘭回來之後呢,一直到明朝之後再沒有做官。詩書很有些出名的,比如說有幾個詩書非常有名的名人,但做官的沒有。他們都是耕讀世家。如今在台灣各地也有不少叢姓後人。他們都認為自己是來自山東文登。在文登叢氏後人編輯《叢氏源談》的時候,台灣叢氏後人也寄來了很多資料,一起修撰叢氏的姓氏資料。

《叢氏源談》主編叢松坡:台灣叢氏人口,據現在他們統計要有1000多戶吧。跟我們有聯繫的現在也有幾百人。他們現在正在聯繫成立一個台灣叢氏分會。而且準備組團來文登,做一次祭奠祖宗的拜祭,明年春天開始。

家譜文獻

山東文登叢氏族譜,(明)叢思紹等編,明嘉靖四十年辛酉(公元1561年)木刻活字印本。現被收藏在中國國家圖書館、山東省文登市博物館。叢氏源潭,(清)叢仲隅等編,清康熙四十二年(公元1703年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

山東昌淮永安荘叢氏合譜序,(清)叢希祥等編,清鹹豐四年歲次甲寅(公元1854年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

河北滄州叢氏族譜,(清)叢懋勛等編,清同治三年歲次甲子(公元1864年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

叢氏族譜,(清)叢振儒等編,清光緒二十年(公元1894年)木刻活字印本。現被收藏在遼寧省朝陽市木頭城子鎮鄭杖子村、山東省文登市博物館。

海邑大叢家譜,(清)叢鵬翔等編,清光緒二十六年庚子(公元1900年)木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

遼寧海城叢氏支譜,著者待考,清朝年間木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

長峰北山叢氏支譜,(清)叢綸緒等編,清朝年間木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

叢氏族譜,(清)叢思紹等編,清朝年間木刻活字印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

山東巨野叢氏家乘,(現代)叢豐滋等編,1988年鉛印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

再刊叢氏宗譜,(現代)叢松坡等編,1996年鉛印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

山東黃縣王村閻家叢氏家史,(現代)叢立平、叢立曾著,1999年鉛印本。現被收藏在山東省文登市博物館。

山東招遠叢家族譜,(現代)叢玉才登編,2004年計算機雷射照排版。現被收藏在中國國家圖書館、山東省圖書館、山東省文登市博物館。

字輩排行

山東牟平叢氏字輩:“承先延毓慶昭德紹芳輝”。山東昌邑叢氏字輩:自二十一世起為“傳延懷明訓”,二十二世為“興順樂書田”,二十三世為“蘭蘿忻滋浦”,二十四世為“湖鴻悅臨川”,二十五世為“秉謙維殿閣”,二十六世為“建修錫珍源”,二十七世為“翰儒昌拜後”,二十八世為“連芳汝紹牟”,二十九世為“承先仁義禮”,三十世為“常美孝忠全”,三十一世為“溫良恭儉誏”,三十二世為“思澤卿秀賢”,三十三世為“旭暉英苗萃”,三十四世為“昭教育童娟”,三十五世為“盛慶環寧穆”,三十六世為“乾坤序平安”,三十七世為“善科勤勇慧”,三十八世為“河漢遠鞦韆”。

山東文登、遼寧海城叢氏字輩:“莪述常德賜永茂三槐枝盛起登科甲文邑錫羨堂發福及有慶忠臣宏仕賡”。

遼寧朝陽叢氏一支字輩:“煥振先庭運新聯喜起芳寶光開若麗良產毓丕昌”。

遼寧朝陽、安徽叢氏一支字輩:“國長慶(珠)樹滋培日龍章錫寵年倫常敦自厚昭穆序相傳”。

遼寧丹東叢氏字輩:“德顯繼世永寧常福志新萬懋啟國裕際克思秉文”。

叢姓宗祠通用聯

十六言通用聯累葉衍雲仍,堂構重新,祖廟恢基隆孝饗;清芬光俎豆,簪纓繼起,文山挺秀毓英靈:山東文登叢氏宗祠大門對聯。

卅載宦遊,每念井裡桑麻,遠隔豫章缺祀享;一官辭去,竊願春祀秋嘗,近隨親族薦馨香:山東文登叢氏宗祠廳堂聯。

歷史名人

叢 鐇

(公元937~975年),許昌人(今河南許昌)。著名南北朝時期滁州刺史。叢 蘭

(公元1456~1523年),字廷秀,號豐山;山東文登城關人。著名明朝大臣。官至明朝南京工部尚書,謚贈柱國太子少保。自幼聰敏好學。無處買書,手自抄錄,往往“夜誦達旦”。經、史、兵、醫、數等無不探討。明弘治三年(公元1490年)登進士,官戶科給事中。時中官汪直、梁芳等弄權,先後以排斥、拉攏等手段,迫叢蘭就範。叢蘭堅貞不屈。明弘治十一年上奏《清寧宮災六事疏》,提出“今日之務在惜人才、慎舉措、惜畿民、撫邊戍、警怠玩、去貪殘元惡”,揭發中官梁芳、陳喜、汪直、韋興及侍郎林鳳、太常卿崔志端等奸黨罪惡,使其被廢,叢蘭晉為兵科右給事中。中官何文鼎因直言獲罪,叢蘭又“合台諫救”,因此觸怒皇帝而下獄,但志不稍挫。事明後,晉升通政史司右參及左參。適逢北疆有警,受命經略紫荊、倒馬各關塞軍務,精心設防,挫敗入侵者,致敵酋小王子斷右臂而逃。明正德三年(公元1508年),晉右通政。明正德五年(公元1510年),被派往延綏等地規劃邊務,兼糧儲、屯田、抽選軍丁之任。見邊塞弊端很多,賦高役重,民不聊生,多有棄逃他奔的。為去弊固邊,叢蘭不肯阿諛弄權的劉謹,上諫《邊塞軍務十事疏》。劉謹怒,欲加禍於叢蘭。幸而劉謹不久被誅,叢蘭晉升通政史,又選為戶部右侍郎,兼都察院左僉都御史,總督寧夏、陝西等三邊軍響、糧儲。明正德七年(公元1512年),大同有警,進右都御史,總制宣化、大同和山西偏頭、寧武、雁門等關隘軍務,上奏《修設塞堡以防邊患疏》。明正德十年(公元1515年),改命總督槽運,兼巡撫江北。叢蘭力除漕運舊弊,建立新章則,著有《漕運錄》傳世。為了救濟災民,上奏《再乞天恩給銀兩亟為拯救疏》並截取槽糧數萬石賑濟饑民。這期間,水曹主事王鑾,因亢直觸犯上司入獄。叢蘭上疏,王鑾獲釋。明正德十二年(公元1517年),中官劉允以迎佛使烏恩藏(西藏中部僧人,號活佛),徵調船隻五百餘艘,役民數萬人,百姓苦不堪言。叢蘭急奏《取回出使內臣劉允疏》斥僧佛無益,是誤民之術,論勞民傷財不利國家安定之害。四年後,解漕務職專任巡撫。時寧王朱袁濠反,叢蘭移鎮瓜洲。明正德十五年(公元1520年),晉階資德大夫,勛正治上卿。這年冬,升南京工部尚書,時年六十四歲。明嘉靖元年獲準告老還鄉。次年病逝,葬於文城東北隅。叢蘭生在明朝中葉,時政治腐敗,內憂外患迭起。從政三十餘年,剛正不阿,勇斗邪惡,以直言善疏、敢斥權奸而聞名。共上疏諫三百餘篇。其中一百一十篇輯為《豐山奏議》六卷。作為明王朝忠直之臣,叢蘭曾率部在河南鎮壓了白蓮教的趙景隆起義,還在廬鳳滁和等地鎮壓了劉六(劉寵)起義。叢 磐

(公元1485~1551年),字益安,叢蘭之子;山東文登城關人。著名明朝官吏,學者。母邢氏封夫人。尚書以進士起家,為時名卿,鄉里世次家有譜,賜兆有碑銘。君出生於成化乙巳閏月十八日,年六十七,嘉靖辛亥九月二十七日而歿。歿後六十日而葬,在賜兆之次。其治命曰:必藍伯子銘我墓也。孤仲楫衰絰來告,惟我先君子與尚書同為九卿,而田獲拜於床下,及田被放東歸,君歲時遵海而南,訪於少勞山中,世講其好,不忍以衰病辭。志曰:君夙有異質,記誦開敏,才藻寯穎,聲名藉藉,從宿儒名士游,動履語默,鹹有法度;布衣韋帶,與寒士等。尚書以禦寇功,當陰子。君曰:磐已食廩於庠矣,請以與仲弟礱。尚書曰:汝嫡長也,於令甲為宜。君固辭。後尚書以考績,又當陰子。君又固入讓其季弟。尚書知其志不可奪,嘆息而許之。後有司貢士,劉瑛為正,而君次之。憲台以君之文優,曰叢磐可貢,君懇讓之。憲台曰:讓,美德也;從之,以風競者,君復厚贐之。蓋君之志期於取世科,而乃屢不合於主司,亦無慍色。後選貢例行,君乃膺選入太學,而進修益力。見時之養友黨,飾詐偽,以取時名者,輒遠避之。初,尚書屢使將指,北至上谷、雲中,西至三秦,南至兩淮,君常侍官邸,清苦慎密,不通請託饋遺,此在君為不足言,故皆略其為某某也。夫貴介公子,不自檢束,而貽辱其親以抬台評者比比。故一時稱有家法者曰:叢氏叢氏雲。仲氏為湖州通叛,季氏為上林苑監丞。君需次家居者幾二十年,無少競進意。有司屢勸之,乃赴銓試,授鞏昌府通判,監督甘肅軍儲事,腳踏車之任,揭前後所統錢穀出納之最於壁,取簿書列於案,自閱手披,刳剔弊,根源窟穴,毫髮必盡。官屬吏胥,承命不暇,事以大治。甫三月而疾作矣。君懇請於撫台察院求去,台院慰留之。而退志益堅乃褒飭許之。令鞏昌致盡,君復固辭。台院嘆曰:若叢氏之恬退不苟,可以厲貪振懦矣。歸來自號龍灣翁,結茆於萬石山以居。子弟從游者多至成材,視所居之鄉如其宗黨獎與善者,過者,俗為一變。薄於自奉,厚於賓友。有過訪者飲灑嘯歌,縱談前輩言行,台閣典章,從容竟日。每歲大祲,賑貸至傾庾廩,無少計惜。鄰里之疾病、婚嫁、喪葬有弗給者,不侍告而周之。君才足以責成,謀足以經遠,然不得大試於事。故可傳載者少,而有識者惜之不能已也。娶於邑之許氏,同德偕老,生子四人:伯棟、仲輯、叔模、季格,讀書世其業;女二人:適某某;孫子九人;孫女九人,尚幼。銘曰:孚我家人,維孝既友,都彼一鄉,悔亡無咎。難進易退,令名不朽,永閟幽宮,爰利其後。爰配於社,春秋俎豆。叢大為

(生卒年待考),字祥子,號堯山,明朝少保叢豐山之孫,自號攜雪老人;山東文登人。著名清朝詩人、書法家。叢大為幼年穎異,有神童之目。後以清順治乙未進士,除江南句容縣知縣,清操骨鯁,蒞任未久,以讒褫去。去官後,叢大為寓居句容之崇明寺,與野叟老衲及邑中文士相款洽,意泊如也。而句容百姓泣訴當道,置簿設櫃助之金,里民供薪米相望於路,有七旬老叟匍匐五十里負米獻者。石城名士周銘賦“浩浩歌”贈之。有“蒼生倘命窮,吾道甘蹉跎”之句。後迨公論昭雪,叢大為遂無仕進意,常往金陵、華陽間泛秦淮,登木末亭、雨花台諸勝績,賦詩見志,簫然塵盍之外。鏇里後仍好不倦,貫穿經義子史,與賽勺海、畢亮四,以詩、古文詞為東海宗匠。叢大為工草書、詩文,為書名所掩,去今二百年邑人爭寶其翰墨,詩文鮮有存者,僅餘攜雪堂詩草一卷。攜雪堂者,叢大為罷官後以攜雪老人自號,蓋取孟郊“一卷冰雪文,避俗常自攜”意。詩格遒麗近柳州,其草書由智永千文入上企晉賢於大令契之尤深,玉骨冰姿,逍遙紙上,逸若仙,靜若禪,其跌宕取勢處若舞女低腰、仙人嘯樹而丰韻瀟灑又若瑤草琪花,迎風綽約。以僻處東陲,故不顯於世,惟寓居崇明寺時,求書者盈門,金沙蔣虎臣篤愛之,叢大為之學能見其大,故發為詞翰,迥異流俗。其論學書曰:悔臣心發而天風反,善言發,而熒感退,天人非二致也,簫韶奏而鳳凰儀,機心生而鷗鳥去,物我非有間也。曾子依山而吟,山鳥下翔,師曠鼓琴百獸率舞,未有成而不應者。又曰:一日子而亥,一歲春而冬,一生少而老,存此心如過獨木橋,如御逸馬,子如俯懸崖,如見大賓而對上帝使主心常存,客氣聽命則病根自除,方為第一流人。若徒制其外而不從事於內,譬操萬斛之舟於江海中,遇狂風巨浪,舍舵而唯篙櫓是仗焉,吾見其危。又曰:嘗憑高俯視人世,雲樹市廛,蒼茫萬井,何異部婁蛭穴翳蓊蛸綱,欲於此中迷戀纏綿亦大可哀。殊不知向上有潑天大路步步登高,引人入勝,無聖凡古今,大丈夫須是大開眼界,千仞翱翔。莫倚門傍戶埋沒一生,先生著作散失,今所見者,僅此百餘言,然亦可見其安身立命獨契精微之旨,故脫離塵網名韁,游心於天地萬物外也。叢大為不僅以詩名而深於詩,自三百篇後楚騷漢魏六代全唐靡不研涉。其論詩貴自然,鄙雕鏤,尚真厚恥浮簿,崇大雅去僻怪,於古獨好十九首陶彭澤,於唐獨好少陵青蓮左丞左司諸家,舊讀書東園有東園草,屢歲公車有塵中草,辛卯放棹吳越有南遊草,乙未出燕都有泥中草,丙申謁銓洎華陽署中有昨非草,藏於篋不以付梓,而但梓其被饞以來數章,叢大為曰:吾有所志也,一志悔一志存,悔者非悔守官之靜而悔不量之入,存者非存吾詩為撫掌之資,而存句人有愛棠之誠。名以攜雪,避俗之意深矣,讀者於此觀世變焉。石城周銘有浩浩歌贈叢大為:“浩浩歌,天地萬物如君何,胸中邱壑藏江海,不用拂枕歸山阿,君不見,百里曾能羈一鳳,寧能傲吏卷秋蘿。浩浩歌,天地萬物如君何,丈夫得志當封侯,空山何處聽吟喔,君不見,陶令門前五株柳,作賦歸來豈有他。浩浩歌,天地萬物如君何,蒼生倘命窮,吾道甘蹉跎,嬴得青山作几案,饒有玄湖渙墨波,詩成字字生秋雨,仰天長嘯思何多。堯山句容遭誤,居民泣訴上台,置簿設櫃助金,此古今罕覯者,公論昭雪,淹留句容,尋勝地訪勝友,書扇吟壁坦如也,遠懷漫賦。彈城產瑰瑋,天下士與知,有目樂飛鵬,枳棘分江湄,河橋兩岸斷,岐路野雲垂,山城姑射宰,瘞鹿傳口碑,玄冥旌亮節,故教具錦滋,暮鴉啼寒樹,山猿哨晚颸,井裡心太古,公庭代泣悲,慈母囊風雨,公篋助金貲,市虎垂將白,投杼無可疑,遲回稽歲月,二仲醉三卮,逍遙訪禹穴,看竹樂不疲,憩宿選別業,江煙生靜帷,有客求鵝書,盈箱積絹絲,登龍爭駭汗,接踵丐詩辭,青史傳奇烈,才名因禍馳,為憐西園竹,遙望日遲遲,佳節花開日,晴宵月上時,何得遽歸來,酌酒賡新詩。叢大為留句容屢以詩字賡遺,江南求書者盈門,事變中具見高淡,因家音久稀,感而有賦:“峰壑通吟興,書鵝走霧煙,披襟嘯朗月,把酒向青天,千里塤篪隔,十年風雨憐,疏窗梅影到,仿佛伊人前。”叢占螯

(公元1792~1879年),字卓之,號瀛石,卒諡文藎。著名清朝大臣。祖籍山東省文登縣,其先祖移居遼寧省朝陽市(現朝陽縣梅勒營子鄉嘎海圖村)。生於清乾隆五十七年(公元1792年),卒於清光緒五年(公元1879年),終年八十七歲。叢占螯幼年家境貧寒,卻勤奮好學,因束修不備曾偷讀於學外屋檐下,塾師感而召之。其後學業大進,除研讀《經》、《史》、《子》、《集》外,尤善論武。清道光五年(公元1825)鄉試中舉,清道光十五年按例在舉人會試三次未中者當中挑選官員,以優異成績考居一等。吏部任命叢占螯為江西試用知縣(俗稱大挑知縣),歷署金溪、弋陽、會昌、南豐、贛縣、泰和、萬安等縣事,所至有政聲。繼而替補會昌知縣,調補贛縣知縣,提升吉安府、蓮花廳同知。時值太平軍席捲大江南北,所向披靡。江西清軍望風逃遁,城池相繼陷落。清鹹豐五年,叢占螯以贛縣孤城堅守三月之久,卒保一方平安,立下軍功,在當時清政府地方官員中可稱一枝獨秀,朝廷大加褒將,提補贛州知府,賞戴花翎。奉旨以道員資格儘先補任道員職。掛布政使職銜,封贈為“中憲大夫”(從四品)。晉封存為“通奉大夫”(從二品),享祀“名宦祠”。叢占螯為官清廉,斷案如神。至今流傳下許多感人軼事。其中尤以處理會昌縣、胡、許兩宗族世仇積案最為突擊,既說明為官者“清”與“貪”涇渭分明,也表現其非凡才能。於除夕之夜仍奔波於辦案,經調解,使兩姓各退霸田,化乾弋為玉帛。公也在詩詞中流露出民安官樂之意境。叢占螯七十四歲告老還鄉。依然精神矍鑠,讀書不倦,縱情山水,安享田園,借詩詞以言志。教家人以守分。現存《萃選佳詩文集》一卷(手抄)。叢占螯與叢賓谷、叢南軒祖叔孫三人唱合之作,公存遺詩三十六首,詞四首。其中以即事書懷為最佳。詩意盎然,情真意切。叢占螯胸懷豁達,急公為義,同治五年。回原籍文登祭祖拜宗,恰逢族人叢歸昌等依“優老堂”舊址籌建宗祠。資金缺,舉步維艱,公目睹此景,慷慨解囊,捐白銀二百兩,以竟此業,同時又與族長們共議祖塋,祠堂祭典大事,制定了一整套祭祀章程,承前啟後,該章程一直延續到抗日戰爭爆發,因時局動盪而廢。又鑒於族大枝繁,子孫命名混亂,叢占螯遂與族人共議確定了二十個命名之字輩,這就是目前山東文登一帶及外遷族人仍在使用的行輩命名二十字之由來。為叢氏全族留下一筆寶貴的精神財富,功莫大焉。叢泮林

(公元1850~1929年),字魯泉,號馨山;原籍山東文登,明永樂二年遷滄州。著名清末民初賢士。父諱懋勛,太學生,妣氏張,太學公一生樂善鄉里,至今稱之。叢磐山生而穎異,幼稟庭訓,十九歲入州學。後師事南皮湯馨甫、葛子周,學業益進,顧久困秋闈,屢薦不售,鏇因家道日微,遂絕意進取,僅以教讀終。叢磐山為人則慷慨任事,親友每有急難,激於義輒親赴之,鄉鄰有爭,多來就質,叢磐山披肝瀝膽以為開導,迂無狀者則厲詞斥其非,顯言摘其隱,恆予人以難堪,然人能深諒其心,有事仍來,終亦無怨之者。叢磐山又好憫人之窮而苦於無力,每至歲暮必就村中極貧者,暫假以資,俾負販謀贏餘,於孤寡則酌為資助,以行其心之所安,而其任勞任怨艱險不辭者,則尤在公益,所居叢家莊與東光南皮連境,中介宣惠河,夏秋時常因水釀巨案,叢磐山既屢陳大府蒙派董修浚,又以宣惠何水患由運河東決,運河決由山東兩閘杜塞,遂因癸丑大水,輾轉邀求省會議員,陳說情形,請政府修補運河東堤,開浚山東四女寺閘,而一方之水患以消。清末停科令城鄉立學堂,叢磐山以本村地瘠民貧,建設無力,議每秋勸捐粟米,歷四年而工竣,因為詩六章紀之,夫吾輩身生斯世,無論所施廣狹,要期有益於人而已,叢磐山雖伏處一鄉,而治水興學,使父老慶其安居,子弟得以有造,斯殆仁人君子濟世之事,而平生可以快心者與,然其天資素超,淡於名利,吾滄高士張君漢槎,所謂避秦居主人者也。民國元年省會選舉,初選時,親詣叢磐山勸駕,叢磐山掀髯大笑曰,吾儕老態若此乃與少年爭逐耶,張君曰,君不出吾栗亦不寫徑去。叢磐山晚年,杜門謝客不談時事,惟日與幼孫說唐詩以自遣,年逾七十,身猶強健,丁卯季冬,忽自謂精力不足,是時先生固無病,子蘭芳深異之,請醫家姜篤齋診治,叢磐山謂篤齋曰,子能治病能治老乎?人苦不知足,論陽曆吾年八十,尚何所求,後事早已予定,勿召僧道,勿訃親友,子孫遵命行之可也。自是問疾者日眾,叢磐山高談若平素,既而神漸減,氣漸微,瞑目遂逝,然則先生之風至此遠矣。叢磐山逝世於民國十七年農曆1月18日,終年七十九歲。配李氏,子蘭芳,清附生能讀父書,孫四:多聞、多助、多益、多福,所著有《畿輔水利》四卷,繪圖疏解於直隸河道甚詳,余與先生為歸姻,知之久,今者援筆表墓,不禁嘆老成典型之已渺也。叢琯珠

(公元?~1912年待考),字燮臣;山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。清光緒三十一年(公元1905年),孫中山先生在日京成立同盟會,叢琯珠為第一批會員。叢琯珠生而豪爽,性果敢,尤具大無畏精神。居恆語人曰:“餘生平無他長,惟事無巨細,但知勇往直前,從無退縮意,成敗得失,在所不計”總角就外傅,便異常兒,弱冠補博士北子員,即隱隱以天下為已任。時國家尚以科舉取士,叢琯珠雖亦規規於制藝,然心竊弗善焉,芸窗課餘,便留心經世宰物之學。壬寅秋,徦赴鄉闈,考入師範館者,山東第一次創設師範學校。翌年春,清廷選士子之優秀者,赴日留學,額定四十名,叢琯珠與焉。時值中日戰後,內政紊亂,外交日迫。叢琯珠每見致鄉邦父老書及家報中,不數語必道及國事,聲淚俱下,殆有出於不及覺者。留東洋二年,諸同學紛紛畢業歸,叢琯珠懷遠大,復由同文書院遞補升早稻田大學,精研政治經濟兩科,且借聯海外志士,為他日恢復祖國計。適孫中山先生至日組織同盟會,遂以介紹入會,致力革命工作。凡數年,迨畢業回國,清宣統三年(公元1911年)農曆8月,武昌事起,叢琯珠急奔濟垣,與同志蔣洗凡、王鴻一、徐子鑒諸君,義激魯撫孫慕韓,宣布獨立,遙為聲援。未幾,清廷詰責,獨立取消,叢琯珠見事不可為,不得已東歸,冀養晦待時,完成初志。是年冬月初鏇里。農曆12月1日,文城光復,農曆被舉監時民政長。任事半月,滌盪萬煩,與民更始。當時文登民眾目光狹隘,兼受奸人煸惑,遂聚眾反抗,於農曆12月21日麕集邑城,晝夜環攻。當事之激烈者,鹹主痛剿;叢琯珠獨以鄉愚無識,不忍加兵,於12月22日夜開西城出走讓避。迷失道,行至邑西十五里之胡家莊,已黎明,被匪圍擊,叢琯珠屍骨粉齏,並被燃以煤油,毛髮無存。嗚呼,慘矣!夫以叢琯珠數十年之苦心孤詣,方期為國致用,百端待理,胡設施數日,少出緒餘,而經綸滿腹,熱血一腔,竟斷送於一般負芻之手,豈天心之猶未厭亂耶?抑賢哲挺生,反於造物之忌耶?不然,何一代英畏,下場乃如斯耶?吁!不可解已。叢培枬

(公元1879~1912年),字敬齋;山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。家世業詩書,為邑望族。叢培枬尤倜儻不羈,樂人之樂,憂人之憂,有古任俠風。叢培枬幼時喜學大將帥,部勒群兒,為戰陣戲,諸父老見其步伐整齊,皆器之。及就塾,聞師講蠻夷猾夏事,輒仇然曰:“我輩非神聖苗裔乎?而臣妾於夷狄,是奇辱大恥也,是可忍孰不可忍!”其激昂慷慨,已奮不顧身。習制藝,往往獨抒已見,借題以發其不平,雖屢被紅勒,終不肯束縛於繩墨。叢培枬十九歲時,奉命應童子試,比入場,則喜笑怒罵,率爾完篇。同人有勖以前茅者,則應之曰:“是朝廷愚黔首之術,惡足以籠絡英雄豪傑,吾不願入其彀中也。”一試之後,遂絕意進取。日孜孜理家事,蓋其志不甘小就,而欲大有為,又無從假手,故激而出此耳。叢培枬居於鄉,凡鄰里有婚喪事,無不竭誠相助,以一身兼其任。親族有困管者,則為之設法謀生計,或助以資財,無德邑。邑縉紳以為能,皆援之使勷辦公務。是時清政不綱,國勢日蹙,老大神州,將為波蘭朝鮮續。叢培枬蒿目時艱,常投袂而起曰:“大丈夫不能撥亂反正,為國民造幸福,是世間之蠹也。生何益,死何惜?”每欲出外遊歷,與海外諸志士一通聲氣。顧太翁時以循謹為訓,抑制之,使不得出。會武漢起義,天下回響,煙臺光復,魯省獨立,叢培枬與邑之同志,謀取擁岳令寶樹反正,與煙埠相犄角,以為百七州縣之倡。猶未及行,而省垣之獨立取消,叢培枬不得已,乃與諸同志於1912年1月19日立軍政分府,光復文登,公舉叢琯珠總其事,而以叢培枬為會計主任。是時庫帑如洗,捐款未齊,而開辦各費,刻不容緩。叢培枬以一身周轉其間,得無匱乏,一切出入,無不核稽精當,數日之間,事漸就範。不意鄉愚無識,揭竿斬木,環起攻城。叢培枬聞變,急登陴指揮,授軍人以守御之方,而匪徒之內應者,聚眾奪門,門啟匪驟入,叢培枬急揮軍士自城下,連發數彈,殪匪四人,奪火槍數支,匪稍退,城門復閉。然仍環攻不息,城中流彈如飛。叢培枬日夜奔走於其間,絕無懼色。鄰佑有恐其被傷而欲藏之者,叢培枬輒嗔目曰:“此何時耶?吾寧為國捐軀,不願蜷伏灶隅也。”復巡城如故。乘間仍兼顧簿書,不使有纖毫誤。越兩日,城陷出走。同行者有族弟叢琦珠,病甫愈,步履艱難,叢培枬不忍棄之,扶持以行,乃與軍隊相失,且迷道。及明至蓮花頂,叢培枬與族弟同被執,褫服拷掠,慘無人道。而叢培枬終不作一乞憐語,且罵之曰:“爾輩甘為奴隸,足責,所可恨者,吾文登父老子弟為爾害盡矣!”先是匪入城,盡焚志士廬舍,至是復將叢培枬面縛懸之縣署堂楹,叢培枬乃顧謂同時遇難者曰:“為國為民,犧牲身家,俱無遺憾,獨恨這及見共和之成立耳。吾先逝矣!”一嘆而絕。時陰曆辛亥年農曆12月23日辰時也。午後家人往斂其屍,猶面目如生,耳下及右肋下有孔洞然,蓋槍彈傷也。噫!非常之事,不能責諸章句腐儒。如烈士之投筆請纓,氣概超凡,天殆生是使造共和世界也。乃既生之,復摧折之,使不得竟其功,是何意與?然國家億萬年和平之局,卒因此一腔熱血而成,烈士在九泉下亦可以無憾矣。終年三十三歲,無子,以侄鍾浩嗣。叢玳珠

(公元?~1912年待考),山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。叢玳珠先世居城內,後避囂因徙宅焉。其父西嵐先生,好讀書,尤精醫學,其療人也隨症診治之,無弗瘳,不計謝金,華元化之高遠,不少讓焉。生其兄弟四人,叢玳珠最長。叢玳珠幼穎悟,授書成誦,即不忘。稍長,習文章,下筆輒洋洋灑灑,豪逸奔放,有不可一世之慨。識者偉之。叢玳珠弱冠後,讀太史公遊俠貨殖各列傳,慨然曰:“士生今世,不能挾策懷刺,運經濟以治國,又不能持籌綰笄。工心計以興家,曷以為人矣!”因是且讀且商,用度日充。交遊日廣,一時興學之士,無不與之深相結。遂排眾難,出私財,盡義務,而任校董之責。所立初等國小一處,鄉人相與非笑之,共目為破天荒雲。叢玳珠則不少顧忌,津津焉,遇人導引。方以為教育普及之日,胥村夫壯漢儘是父子兄弟之倚,彼秦肝而越膽,方鑿而圓枘,何必過慮其不相親不相入哉!然而嫉之者深矣。武漢起義後,登州各屬漸次光復,文登之義士,亦群然袒臂而反正之。叢玳珠倡言於眾曰:“境內有鄉人日受其害而不覺悟,且惟視其意指以作定向之針者。不剪除焉,不能鞏治安之根,而不絕擾亂之跡。”皆笑以為迂,置弗論。叢玳珠後被任為靖海衛石島等處總稽查。就職後,實心視事,不稍假借。乃越月而匪徒竟暴發矣,蜂蠆四集,叢玳珠猝然被縛,勒詣城內,囚之死室。無何西關盡處,槍聲轟轟,死者七人,而叢玳珠與焉。是日,天地慘澹,風霾怒號,視叢玳珠則無懼容,無軟語,縱聲大笑向天而呼曰:“天職盡矣!所未了者,留俟歸魂補焉可爾。”及恢復兵東下,前軍隱隱有躍午而道之者,匪徒見之,驚竄無地。眾譁然曰:“凜凜義氣,烈烈英魂,無愧矣!”嗚呼,是耶非耶?理誠無之,事或然歟!光復後,其兄弟死者三人:叢珉珠、叢玢珠。叢玢珠

(公元?~1912年待考),叢玳珠之叔弟;山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。叢玢珠少讀書,慷慨多義氣,不拘拘於章句之間。佐其史玳珠辦學,實事求是,惟恐不適於用。居常語人曰:“吾儕樗材,不能涉重洋,研新學,凌轢諸大注洲,以雪國恥,抱歉多多矣。胚胎不成,萌芽不生,初等之予備,文明之結果也。得佳子弟而滋養之,嫉妒雖多,何恧焉?”以故任勞怨,木木然若無知識焉者。反正之將次呈露也,叢玢珠從容進言於其兄曰:“昔先祖宮保蘭公經略紫荊關時,曾在大同陣上,手射殺渠酋長小王子,坐此滿清盜竊神器以來,吾從氏無大興起者。數百年來,祖若宗剃髮之辱,余小子誓必一湔洗之。時至矣,不猛起且終躓焉?”乃共踴躍而與於光復之舉。事定後,叢玢珠任靖海衛秘書兼偵探員。日不停趾夜不停筆,煩劇紛擾,精神倍長。月余,未一見勞乏態。一日,刺得匪徒攻城耗,蹈險覘實,叢玢珠遂遭毒手。死之日,叢玢珠跳踉大罵,目眥盡裂,口噀鮮血,狀猙獰若惡鬼。匪徒轉相告語曰:“叢氏子烈矣哉!至今一夢其狀,輒忐忑終夜,令人驚悸欲死。”當日之情態,善寫真者,不難於意想間得其仿佛矣。是日死義者,又有叢璐珠、叢樹本諸子。叢珉珠

(公元?~1912年待考),叢玳珠之仲弟;山東文登崮頭集人。著名清末辛亥革命烈士。叢珉珠生而英偉,有小時了了之譽。十餘齡,患耳創,膿穢淋漓,積年不愈,坐聾廢讀。經理家事,性至孝,且忠厚有長者風。親戚族姓緩急,悉方便周濟之。最得西嵐先生心,朝夕不離其左右。叢玳珠之言學也,叢珉珠心更熱。以為已未獲多讀書,俾季弟分年畢業,由國小而中學而大學,萬一有成,亦可吐寒儉之氣。以故嫉之者,與叢玳珠相伯仲,叢珉珠不計也。辛亥革命爆發,文登內治之擾亂,非頑民之能自發也,昧事務之薦紳,無見識之村究,公然謀自衛之鄉團。陡然發現葛呂總局傳單,且注遇有剪髮之徒,格殺無論等語。暴桀子弟遂起仇視學堂矣,崮頭之教室焚毀,學童囚虜,叢珉珠見其父身被重創,面血模糊,呼跳躑躅,憤不顧生,因與其弱小弟並遭擒縛。一時累累,囚總局之冷室,十有八人,坐待處死。俄中變,忽馳禁任自去留,西嵐病劇,以為無生理也,則置之。人語叢珉珠曰:“被囚者散且盡矣,曷速去!”叢珉珠泣曰:“吾父未卜吉凶,弟幼稚,吾安所適乎!”越二日,乃又被捉,鏇斃於城之東北關外。同時死者二十二人。叢珉珠疾呼曰:“死則死爾,恨不能留我雙睛,佇立看鼠輩食何果報。天乎天乎!吾父倘生全,吾心安吾職盡矣。”未浹旬日,其弟玢珠亦及於難。叢蓉滋

(1910—1972)山東省文登市文城鎮北宮村人。少將,第二炮兵副參謀長。1926年縣立高等國小畢業後,到威海衛盛記棧果品雜貨店當店員。兩年後,回家鄉放養柞蠶;又兩年,在文城開辦成衣店。此時結識了共產黨員宋澄和其他進步人士,接受革命思想影響。一九三七年參加山東人民抗日救國軍,任第二軍小隊長、副中隊長。一九三八年加入中國共產黨。1938年9月,所在部隊改編為八路軍山東人民抗日游擊第五支隊,叢蓉滋在六十三團任副連長,後任八路軍山東縱隊十九旅六十二團連長。10月16日,日軍“掃蕩”膠東,投降派趙保原、張步雲部由平度北犯,與八路軍五支隊激戰於平北大青楊。叢蓉滋指揮部隊猛打猛衝,重創敵人。戰後,升任六十二團二營營長。1941年2月,東海軍分區的部隊改編為五支隊二團,叢蓉滋任三營營長,化名畢永之。收復牙山戰役後,升為二團參謀長,後任山東縱隊第五旅十四團副團長。1943年調任膠東軍區第三分區參謀處長,後任參謀長。翌年8月,參加秋季攻勢作戰,配合主力十三團向大澤山敵偽據點舊店、 大田突擊,全殲守敵5個連。1947年,升任西海軍分區副司令員兼參謀長, 參加膠東保衛戰,奉命打阻擊,每天只許敵人前進5公里。他不顧重病在身, 躺在擔架上指揮戰鬥,取得阻擊戰的勝利。1948年4月,參加濰縣戰役。後升任西海軍分區司令員。1949年,指揮部隊配合第三野戰軍參加了解放青島的戰鬥。中華人民共和國成立後, 任膠東軍區軍政幹部學校校長。1950年4月改任華東軍區警備六旅旅長。1952年7月,任第一00師師長。1954年後,任第一炮兵學校校長、炮兵技術學院副院長、炮兵基地司令員。到任時,基地一無所有,帶領指戰員在深山老林中扎帳篷,開山辟嶺,創建了人民解放軍第一個戰略飛彈基地。1955年授大校軍銜,1964年晉升少將。獲二級獨立自由勳章、二級解放勳章。1969年12月,調任中國人民解放軍第二炮兵副參謀長,分管工程建設。1971年底,抱病去東北檢查工作,回來後,暈倒在黨委會議上。1972年4月5日,因患癌症逝世。

當代名人

叢珊

1980年,十八歲的叢珊考入中央戲劇學院表演系,學習舞台表演。1982年,20歲的叢珊因《牧馬人》一炮而紅的光芒以及後來在《良家婦女》中演技備受肯定。她在《兩個人的房間》中擔任起女主角和策劃人,在《五顆子彈》里擔任監製。

她憑藉《牧馬人》1982年金雞獎最佳女主角提名。

在1992年在亞太電影節(韓國漢城)上獲特別友情榮譽獎。

曾獲政府獎、金雞獎、百花獎提名並加入中國電影家、戲劇家、電視藝術家協會。

叢浩楠

叢浩楠,青年男歌手,畢業於四川音樂學院。以華麗穩定的高音著稱。早年曾參加各種歌唱選秀比賽,受到評審的一致認可和社會廣泛關注。2008年在由江蘇衛視主辦的《絕對唱響》比賽中獲得第四名,並簽約華誼兄弟;2009年發行個人首張專輯《青出於楠》,便斬獲各大頒獎典禮新人獎項。令人咋舌的爆發力、駕馭能力多元化和完整的唱功使其被譽為“百年一遇的實力唱將”。