歷史

南音

南音一般認為南曲起源於唐,形成於宋:

(1)據文獻記載:唐僖宗光啟元年(885),王潮、王審知兄弟率軍入閩,他們帶去了唐代“大曲”傳播於民間。大曲與當地民間音樂的相互影響和吸收,從而產生了別具一格的“南曲”。

(2)南曲的主奏樂器琵琶的演奏姿勢是斜抱著彈奏。所用筒簫嚴格規定為一尺八寸。這兩件樂器的演奏姿勢與形制與唐舊制相符。

(3)南曲的曲牌名稱有不少與唐代大曲、法曲的曲牌名稱相同。如《摩訶兜勒》、《子夜歌》、《清平樂》、《梁州曲》、《婆羅門》等。

(4)宋代“南戲”五大名劇:《荊釵記》、《白兔記》、《拜月記》、《殺狗記》和《琵琶記》,南曲也演唱這些劇目。

元朝時,文人加入戲曲創作,南音一方面吸取元曲之內容,一方面模仿其風格從事創作。及至五大傳奇《琵琶記》、《荊釵記》、《白兔記》、《拜月亭》及《殺狗記》產生後,更豐富南音曲文;此外各地聲腔亦為南音所吸收、融合。至明代中葉以後,流行於江浙一帶崑山腔、弋陽腔傳入閩南,亦為南音所吸收,而創作亦日漸增多,迄清代,南音已相當成熟。

南音的源流研究資料不少,主要有以下一些論點:

1、南音肇始於秦漢的“相和歌”,如“趨”、“亂”、“艷曲”都帶有南音的影子;

2、南音起源於唐“大曲”、“雅樂”;

3、南音源自元明的“曲”;

4、南音形成於明清,北曲南漸形成。

發展

南音

南音南音,又稱南曲、南樂、南管、弦管,主要由“指”、“譜”、“曲|三大類組成,是保存我國古代音樂比較豐富、完整的一個大樂種。

它薈集了盛唐以來中原雅樂之精華,後來又吸引了元曲、弋陽腔和崑腔的特長,並與閩南的民間音樂融為一體而逐漸成為詞曲清麗柔曼、鏇律纏綿深沉的美妙樂種,尤其長於抒發鄉人思親、遊子懷鄉的真摯情懷,那如怨如慕如絲如縷的聲音,猶如南國夏夜的玉蘭花香,一陣陣沁入人們如痴如醉的心田。

南音從中原走來

中國黃河流域的中原古樂的許多遺響與南音有相似之處,如先奏的五音之樂、音階與宮調理論;宮角繞商等多重角的鏇法特點;漢代的譜式記號及漢藺相和歌的"絲竹更相和,執節者歌"之演唱演奏形式;清商三調、相和五調等等均能在南音之中找其蹤影。(拙挫文:《南音標準音諸問題》對以上現象已作了詳細詮釋,此文故之)難怪《泉州府志》載有明萬曆年間的晉江寒儒蘇浚作詩云:"滿徑蒼蒼煙雨突,長空浪卷曉雲沈。江頭不斷清商曲,留得春風與客心。"蘇浚是位南音愛好者,他所指的清商曲若不是南音又能是什麼呢?因此,古時泉州南音很可能也有清商曲之稱謂。

中原古樂之所以存活於泉州南音之中,這與歷史上的幾次大移民現象不無關係。永嘉之亂(公元304-309年),晉人衣冠南渡。宋太平寰宇記:“東晉南渡,衣冠士族,多萃其地,以求安堵,固立晉安郡,景雲二年改泉州。”泉州考古學家們還不斷發現晉江流域一帶有大量晉人墓地,特別幾年前,於豐州茂霞村發現晉代一墓葬,存有“部曲印”之陪葬品,這更是這一史實的重要見證。然而,南遷的晉人為了讓他們的子孫後代記住這一史實,同時表以對晉國故土的思念而把原命名為南安江的河流易名為晉江。東晉亡後,南朝統治的一百多年歷史,南遷在江左一帶的晉人,依然覺得江左不比南方太平、安定,因此又小批量地陸續由浙江入閩北、轉閩東,而最後又在這氣候宜人、土壤肥沃、偏安東南一隅,依山傍水,猶如世外桃源的晉江流域一帶沿江而居。

唐僖宗光啟年間(公元885-887年)自河南隴畝起義的王潮、王審治兄弟入閩,據有閩中五州,立為閩王,建立閩國。這次移民時間短而大批量。其侄王延彬在南安設定招賢院,招賢納士,中原士族如黃滔等紛紛遷地而南,一時泉州成為“海濱鄒魯”。此時的泉州經濟和文化已相當發達,已是“千家羅綺管弦鳴”的繁榮景象了。中原人的南渡,不僅帶來了中原先進的生產技術,同時也必然帶來中原優秀的音樂文化,這對當時泉州的經濟與文化的發展,起了重大的推動作用,也為宋元泉州的鼎盛打下了堅實的基礎。

南音與梨園戲交融發展

南音古樂能世代相傳,久唱不衰,而深受人們的喜愛,最主要的原因是,它在歷史進程中除了不斷吸收兄弟樂種的聲腔來豐富自己外,其決定因素是長期與梨園戲交融發展。

靖康二年(公元1127年),金兵南侵,汴京(今開封)淪陷,北宋覆亡而遷都臨安(今杭州),建立南宋。趙宋皇族南外宗正司也自臨安遷往泉州。遺臣、遺民們紛紛南移,一時泉州成為南宋的陪都。這時泉州港處於興盛時期,有“東方第一大港"之美譽。由於經濟的發展,必然會帶來文化的繁榮。以南音為基礎,以帶濃重的中州洛下正音的泉南腔為唱詞吐音,並加以故事化了的梨園戲,此時應運而生。應該指出,它與宋室南遷而帶來的宮廷文化如家庭班(又稱家班戲)不能說沒有關係。

梨園戲以南音為母體音樂,以南音“曲”為主要唱腔,在發展過程中又吸收了部分民歌以及其他戲曲聲腔,諸如弋陽腔、崑山腔、青陽腔、潮調來豐富自己,而形成“上路”、“下南”、“小梨園”流派。南音在漫長的歷史進程中,由宮廷走向民間,又從民間搬上舞台而形成一種個性獨特,雅俗共賞的傳統音樂。南音古樸、典雅、舒緩、低回的音調卻最適合配以哀怨、憂傷、抒情、思念,特別是以愛情為題材的民間故事,因而,極富感染力,與民眾心靈相通,深受人們的青睞,有雄厚、堅實的民眾基礎。《明刊閩南戲曲弦管選本三種》就有《陳三五娘》等梨園戲的痕跡。它不僅記有南音的滾門曲牌,同時還標有唱詞及南音工×譜的撩拍記號,這說明南音與梨園戲的密切關係由來已久。

梨園戲的產生不僅豐富了南音的“指”與“曲”內容,同時通過演出實踐而對南音的撩拍、樂器、定音等方面作了發展。撩拍方面由原來二分音符為一撩而緊縮為四分音符為一撩;樂器方面則由品簫代替洞簫;定音方面也由"以工為商"為標準音的洞管定音法,一改為“以×代工”的品管定音法。由於南音與梨園戲在歷史長河中互為滲透吸收,互為交融發展,“你中有我,我中有你”,這從某方面而言,梨園戲對南音所作的改革更貼近現實生活,民眾也更樂意接受,這無疑起到完善南音和充實南音的作用,讓南音藝術更具生命力。

不僅如此,閩南的其他地方戲曲,諸如提線木偶戲、高甲戲、打城戲,甚至薌劇(歌仔戲),它們在發展過程中也同樣從南音中吸收養分來豐富自己,如歌仔戲最富特色的大廣弦,不就是從南音二弦演化而來的嗎?同樣,閩南諸劇種在面向民眾的演出過程中又不斷地豐富了南音,實踐了南音,讓南音更貼近民眾、更深入人心,而成為人們的精神食糧和日常生活中不可或缺的組成部分。

特點

南音

南音據學者研究考證,從南音的曲牌名稱、格調韻味和所用樂器的製造特點、演奏姿勢等方面看,都足以說明南音與唐宋大曲、法曲、宋詞、元散曲有著密切關係,是一部立體的中國古代音樂史。它保留著唐宋古典曲牌,有濃厚的中原古樂遺風,間或融入某種異域情調。

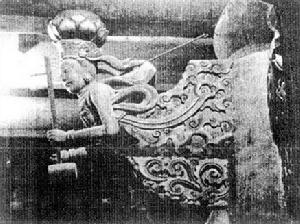

南音所用的主要樂器洞簫又稱“尺八”,十目九節,其長0.6米,延用唐簫規制,聲韻渾厚深沉。前幾年日本“尺八”演奏團來泉州訪問,就是自稱要來“尺八的故鄉”尋根覓源的。演奏南曲的琵琶(南琶),彈奏時採用橫抱姿勢,與豎抱的北琶迥然而異,卻和泉州開元寺內的飛天樂伎及敦煌壁畫上的飛天造型十分相似。南音的二弦與魏晉“奚琴”相似,拍板與唐以前的"節"相同。而用閩南話演唱南曲,其中就有許多中原古語的辭彙和音韻完好地保存至今。

泉州南音演奏演唱形式為右琵琶、三弦,左洞簫、二弦,執拍板者居中而歌,這與漢代"絲竹更相和,執節者歌"的相和歌表現形式一脈相承。其工尺譜記法自成體系,是古代音樂記寫形制之遺存。橫抱演奏的曲頸琵琶、十目九節的洞簫、二弦、三弦擊拍板等,也都因襲古樂器遺制。南音曲目有器樂曲和聲樂曲兩千餘首,蘊含了晉清商樂、唐大曲、法曲、燕樂和佛教音樂及宋元明以來的詞曲音樂、戲曲音樂等內容。南音以標準泉州方言古語演唱,讀音保留了中原古漢語音韻。演唱時講究咬字吐詞,歸韻收音。南曲曲調優美,節奏徐緩,古樸幽雅,委婉深情。

泉州南音由“大譜”、“散曲”和“指套”三大部分(俗稱指、譜、曲)構成完整的音樂體系。指,即指套,亦稱"套曲",是一種有詞、有譜、有指法(即琵琶彈奏指法)、比較完整的套曲。每套套曲由兩首至七首散曲組成,以音樂的管門和滾門歸類編成套,共50大套,主要有《自來》、《一紙相思》、《趁賞花燈》、《心肝撥碎》、《為君出》5套。譜是有標題的器樂套曲,附有琵琶彈法,是有標題的器樂套曲,沒有曲詞,以琵琶、洞簫及二弦、三弦為主奏樂器。每套包括三支至十多支曲牌,共16大套。內容多為描述四季景色、花鳥昆蟲或駿馬賓士等情景,其中著名的有四(《四時景》)、梅(《梅花操》)、走(《八駿馬》)、歸《百鳥歸巢》)4套。"曲"即散曲,又稱草曲,只唱不說。有譜、有詞,一般由琵琶、洞簫、二弦、三弦等四件主要樂器伴奏。內容大致可分為抒情、寫景、敘事三類。曲詞的內容,主要取材於唐傳奇、話本和宋元及明代戲劇人物故事,其中《山險峻》、《出漢關》、《共君斷約》、《因送哥嫂》等曲目廣為流傳。

現狀

解放後,南音事業蓬勃發展。南音社團不僅有業餘的組織,還有專業的組織。如1960年由視南音為無價之寶的王今生市長一手創建的泉州南音樂團,40多年來,不僅培養造就了一批南音專業人員在各地區發揮骨幹作用,而且在各種賽事及訪問交流活動為泉州爭了不少榮譽。

尤為值得一提的是,常年活躍在街頭巷尾的眾多業餘南音社團,與民眾的接觸最為直接,也最受民眾的歡迎,他們為泉州南音的普及與發展起了極大的推動作用。同時,泉州市南音愛好者、華僑、華人也不時給他們以各方面的支持與經濟贊助,為弘揚泉州南音事業而作了可貴的貢獻。

三五成群,家庭式的南音演唱在泉州最為常見,可說比比皆是。以曲會友、以聲傳情是弦友們日常生活中的最佳選擇。主人們對待來者,不管初交或深交,都會奉茶施粥,若遇知音還會備辦酒席招待。南音的藝術魅力讓他們相處得十分融洽和諧。

作用

泉州南音有深厚的民眾基礎,作為陶冶情操、自娛自樂的文化表現形式,它與閩南人的生活密切相關,閩南人聚居之地幾乎都有民間南音社團。除了在閩南地區的泉州、漳州、廈門和港、澳、台地區以外,泉州南音還流播到菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、緬甸、越南等國家,成為維繫海外僑胞和台灣同胞鄉情的精神紐帶,對增進民族認同感也起到了積極作用。

人類非物質文化遺產

南音

南音2009年10月1日,南音(泉州弦管)正式被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄,此時距2002年5月泉洲市正式啟動泉州南音申報工作已有近8年的時間。

歡慶中華人民共和國六十華誕的日子裡,泉州南音正式入選聯合國教科文組織公布的第四批人類非物質文化遺產代表作名錄。

南音原稱弦管,是一個歷史悠久的古老樂種,是中我國彌足珍貴的民族音樂瑰寶,被譽為“中國音樂史上的活化石”、“中國民族音樂的根”。南音典雅優美,獨具魅力,千年來廣泛流傳於泉州一帶閩南語系地區,並遠播台灣、港澳和東南亞等地,成為聯繫世界各地閩南人的精神紐帶。

作為南音的發祥地與集中地,我市歷來重視和愛護優秀的傳統文化藝術,民間的弦管班社館閣,幾乎遍布城鄉各地,以至山邊海角,愛好者自願結合,自娛自樂,隨處都有管弦之聲。新中國成立以後,該市首次出現由文化部門出面組織的弦管團體和公辦樂團,弦友們成為新文藝工作者,他們學習新事物、服務新社會,作出了積極的貢獻。改革開放以來,泉州弦管重獲生機與活力,民間的弦管團體恢復發展至500多個。

在1981年至2005年期間,泉州市已成功舉辦了8屆海內外南音大會唱。從1990年起,南音進入中國小課堂,並且年年舉行中國小演唱演奏比賽,至今已舉辦了20屆。泉州師院、泉州藝校招收南音專業學生,開闢了傳承新渠道。而在保護與研究南音文化遺產方面,成立於1985年的中國南音學會、泉州地方戲曲研究社,做了大量艱巨、基礎性的工作,取得了豐碩成果。

相關政府歷來十分重視南音的保護與弘揚,將其擺上經濟社會發展的重要位置。2002年,泉州市啟動向聯合國教科文組織申報南音為人類非物質文化遺產代表作名錄工作,並把申報的過程作為保護與弘揚的過程,如制定實施泉州南音藝術保護與振興的決定,開展南音社團的普查和南音專業代表性傳承人的推薦與報批,支持文化部門出版或發表一批弦管典籍與研究論著,等等。

目前,泉州市政府投資建設的泉州戲曲、南音陳列館和泉州南音藝苑已先後落成啟用;專業團體和民間社團也多次進京和出境、出國交流與演唱,產生良好的影響。可以說,泉州南音博大精深的文化內涵和價值日益彰顯,泉州南音榮登人類非物質文化遺產代表作名錄實至名歸。

![南音[中國的古老樂種] 南音[中國的古老樂種]](/img/b/b97/nBnauM3X0gzM1gDMyMzM0QDO5MTM2cTN5ETNyQTNwAzMwIzLzMzLxczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)