初轉法輪解釋

佛徒稱釋迦牟尼成道後初次宣傳他的學說為初轉法輪。法輪是比喻,印度有個傳說,誰能統治全印度,自然會有‘輪寶’出現,它能無堅不摧,無敵不克。得到‘輪寶’的統治者便被稱為轉輪聖王。把佛的說法稱為轉法輪,即含有這種意義,同時也顯示釋迦所悟的為最高原理。

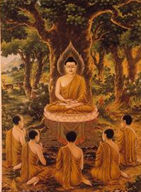

釋迦初轉法輪,相傳是在波羅奈斯的鹿野苑對憍陳如等五個弟子講的。從現有經律中研究,釋迦不是一開始就講四諦,而是首先講了一番中道。這是符合事實的。因為原來隨侍他的這五個人,看他拋棄了苦行感到失望才離去的。釋迦最初對他們宣揚理論,應該是先批評了苦行和其他學派的主張,提出自己不苦不樂的中道學說,來證明苦行不是正道,只有中道才合理。因而講了‘八正道’(正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定),把五人說服了,然後才宣講四諦。(呂澄《印度佛學源流略講》)

初轉法輪

初轉法輪名詞背景

釋迦牟尼佛本名喬達摩·悉達多,原是釋迦族的王子,他在出家修行後,有五位宮內隨從一同出家,出家和尚也稱為比丘,不過悉達多之後放棄苦行苦修,而遭到五位比丘的誤會,認為他因為受不了苦而放棄,因為棄他而去,之後悉達多在菩提樹下獲得覺悟,覺悟之後也就稱為佛陀,悟得正覺後他正在思考是否該向世人說明如此難理解、體會的法理,這時大梵天王(也稱:梵天)向他請求為世人宣說此一成佛之法,佛陀接受後開始找尋需要、期望聽法的人。

一開始佛陀想向阿羅羅迦摩羅說法,不過在得知阿羅羅迦摩羅已於七天前過世後只好放棄,接著想找郁陀羅摩羅子,但他也於一天前過世,之後則想起跟隨其出家的五比丘。

在前往五比丘所在的鹿野苑(位在迦屍國波羅奈城的郊外)途中,佛陀又遇到了外道的優波迦,不過優波迦無意聽取佛法,最後找到五位比丘後,五位比丘起初依然在意他的棄苦之行,但之後在聽取佛法而為之改觀,成為佛陀成道後第一次向人宣說佛法,此稱為“初轉法輪”,而首次宣說的內容主要為中道、四聖諦、八正道。

附帶一提的是,依據本生經所言,佛陀的前生曾為鹿王,其活動棲息處也就在鹿野苑。另外佛陀成道後決定宣說的版本也各有不同,除前述的梵天之請外,另一是魔王波旬在阻礙其得道不成後,勸請佛陀立即離世間而入涅盤,而佛陀則拒絕波旬的建議,堅持向世人宣說佛法。

參考資料

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%9D%E8%BD%89%E6%B3%95%E8%BC%AA&variant=zh-cn"

http://www.xiaoshuo.com/readbook/00163356_11581.html