疾病概述

冷球蛋白血症(cryoglobulinemia):可分為原發性、繼發性和家族性三種。繼發性冷球蛋白血症常見於各種感染性疾病,自身免疫性疾病及多發性骨髓瘤、淋巴肉瘤、慢性淋巴細胞白血病等惡性腫瘤。冷球蛋白是一種在低溫下能可逆沉澱的免疫球蛋白,通常是IgM,也可是IgG。冷球蛋白血症則是與冷球蛋白相關的、以皮膚血管炎損害為主的免疫複合物病。多發生於中年女性。不伴隨任何明確疾病的冷球蛋白血症,稱原發性冷球蛋白血症;伴隨於某種疾病的冷球蛋白血症稱繼發性冷球蛋白血症,多見於自身免疫性疾病和感染性疾病。

病理生理

分析圖

分析圖症狀體徵

冷球蛋白血症

冷球蛋白血症 冷球蛋白血症患兒

冷球蛋白血症患兒(二)關節:關節痛是混合性冷球蛋白血症的常見症狀,常發生在手、膝關節,為多關節痛,對稱或不對稱,偶有關節紅腫。

(三)腎:表現為急性和慢性腎炎,也可為腎病綜合徵、腎衰。

(四)神經系統:主要為周圍神經病變,包括雙側或單側感覺及運動障礙,如感覺異常或麻木,腱反射消失,肌萎縮、肌力減退,肌電圖符合周圍神經損害。中樞神經系統損害較少見,有偏癱、腦血管意外、昏迷和精神異常等。

(五)其它如肝脾腫大、嚴重腹痛、心包炎和全身淋巴結腫大等。

診斷檢查

醫生診治

醫生診治臨床檢查

1.皮膚表現:紫癜,常發生於下肢;皮膚、黏膜潰瘍,以踝部尤其外踝多見,也可見於其他暴露部位,如鼻、耳、口腔等,少數可發生肢端壞疽。

2.雷諾現象:約占28%~50%。

3.關節表現:占35%~72%a

4.腎損害:占8%~57%,表現為繼發於免疫複合物沉澱的腎小球腎炎。

5.外周神經病變:占l0%~30%,表現為多發性單神經炎。

6.其他:腹痛、出血、血栓形成、肝脾大、淋巴結腫大,肝功能異常,主要為血清鹼性磷酸酶升高。

實驗室檢查

1.血沉增快,血黏度增高。2.丙種球蛋白增高。

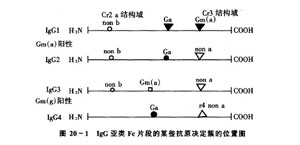

3.免疫學檢查血清補體減低,尤其是C4降低。類風濕因子、抗核抗體、冷球蛋白陽性。

4. 冷球蛋白測定將病人的血清置於4℃至少12h,個別情況甚至需要1周才能將冷球蛋白沉澱下來以便檢測。正常人<10mg/L而本病患者常在250mg/L以上。

5. 免疫球蛋白測定IgM常增高,部分IgG和IgA增高。

6. 補體測定Ⅰ型正常勱,混合型者補體常下降。

7. 血液學檢查血沉常加快血凝異常血小板減少。

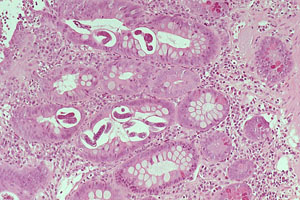

病理學檢查

皮膚活檢顯示白細胞破碎性血管炎。

治療方案及原則

方案

輕症者可採用非皮質類固醇抗炎藥和對症處理。重症者如混合性冷球蛋白血症,採用皮質類固醇(潑尼松15~80mg/d,或衝擊療法)、免疫抑制劑、抗瘧藥、血漿置換。Casato等(1990)報導用α或γ干擾素治療有效。

原則

1.無症狀的冷球蛋白血症無需治療。

2.繼發性冷球蛋白血症主要是治療原發病。

3.僅有關節症狀者,用NSAIDs類藥物治療。

4.糖皮質激素和免疫抑制劑適用於病情較重、有內臟損害者。

5.病情嚴重者可血漿置換。

預後及預防

1.預防:避免寒冷,注意保暖。

2.預後:急性腎炎和腎病綜合徵發病後,約1/3的病例達到完全或部分緩解,另外30%不具活動性,又有20%的病例加重與緩解反覆,常有腎功能低下。