流行病學

KTS在人群中的患病率,國內外尚無確切的統計數。本徵是先天性血管畸形中最常見的疾患,約為無肢體增長的先天性血管變異或先天性動靜脈瘺的3倍。1985年,Servelle報導,在40年中,共治療本徵768例,是文獻中報導病例數最多者。上海第二醫科大學附屬第九人民醫院血管外科自1981~2000年共收治患者近300例,占同期所收治靜脈疾病患者的2.6%;年齡最小者2歲,最大者59歲;男女患病率基本相等。患者多來自山東和安徽,本徵是否存在地域性特徵,值得進一步研究。

病因

KTS是一種染色體正常,無家庭史和非遺傳性的發育異常性疾病病因至今不詳,文獻報導中僅有1例男性患者的姐妹中有1人患病,其他尚無遺傳學特徵,也無明確的家族史。患者不能追溯到產傷妊娠期母體疾患和服用致胎兒畸形藥物等病史目前較有代表性的假說是中胚層發育異常在肢芽的胚胎髮育過程中,胚胎血管的退化推遲,以致造成患肢血流量增加、皮溫升高淺靜脈管徑和數量均增加,從而引起患肢一系列臨床表現。Servelle通過患肢靜脈造影發現KTS患者幾乎都存在某種形式和程度的深靜脈發育異常,他通過動物實驗證實,結紮幼犬的股或膕靜脈可使後肢增粗和增長,因此他推測,患者的臨床表現與深靜脈回流障礙有密切關係。至於深靜脈畸形是KTS臨床表現的原因,還是KTS的組成部分目前尚有爭議。

發病機制

先天性靜脈畸形肢體肥大綜合徵

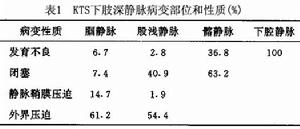

先天性靜脈畸形肢體肥大綜合徵1.病理KTS是一種以靜脈畸形為主的臨床綜合徵主要涉及各種類型的深靜脈畸形可發生於上肢、下肢或盆腔的主幹靜脈。下肢受累最多,是上肢的6倍;發生於雙側下肢或同側的上、下肢者約占1/10,發生於一側下肢和另一側上肢者偶見。病變的性質可能是一段主幹靜脈發育不良或閉塞,也可能是被纖維束帶、異常的肌肉、靜脈周圍增厚的鞘膜或淋巴結等所壓迫。根據Servelle手術中的發現下肢病變為膕靜脈者占50.8%;股淺靜脈占15.7%;膕靜脈和股靜脈占29.4%;髂靜脈占3.4%;下腔靜脈占0.7%。膕靜脈和股靜脈的病變特點,多為病變的靜脈主幹受外界壓迫所致。

上肢病變部位均在肱靜脈或腋靜脈,其中發育不良者為15%;閉塞者為22.5%;受外界壓迫者為62.5%

肢體深部靜脈受壓阻塞引起患肢血液回流障礙等變化隨著側支循環建立而進展緩慢,或單穩定狀態;而深靜脈瓣膜缺如或發育不全所導致的血液倒流等病理生理變化,則隨著年齡的增長而逐漸加重。這2種病變造成肢體長期的淤血狀態和持續性靜脈高壓,使深淺靜脈交通支瓣膜受到破壞,足靴區皮膚營養不良,發生淤血性皮炎和淤血性潰瘍等病理生理變化髂股靜脈病變阻塞時大隱靜脈、股深靜脈、坐骨靜脈系統是主要的側支靜脈與代償性擴張的腹股溝周圍靜脈連成網狀,並與盆腔內外靜脈相溝通,側支循環豐富,靜脈擴張、迂曲,靜脈壓明顯升高,髂內靜脈系統處於高度淤血狀態,並影響膀胱生殖靜脈和直腸靜脈等嚴重時會導致膀胱、直腸或陰道出血,有時因大量出血而危及生命。根據國內外資料統計靜脈受擠壓者的發病率較高,壓迫原因有纖維條索、靜脈鞘增厚異位動脈和肌肉擠壓等。在靜脈受擠壓的同時,與靜脈伴行的淋巴管也可能受到不同程度的影響使淋巴回流障礙,導致淋巴管擴張和囊性變,這也是下肢水腫的一個重要因素。

絕大多數患者都有不同程度的皮膚血管痣或葡萄酒色斑,約有1/3的患者皮膚有大小不等的扁平血管瘤,呈紫紅色或紫黑色輕者有自愈傾向,皮色淡,不突出皮膚組織結構無明顯改變。部分患者的血管瘤與皮膚粗大曲張靜脈相貫通,表面有疣狀突起,觸碰時易發生出血。有些病例伴有深層組織海綿狀血管瘤,其中可散在有“靜脈結石”患肢骨骼比正常緻密,骨小梁粗大,骨皮質增厚,骨膜有增生性反應。由於淤血和擴張的靜脈、血管瘤的擠壓,肌肉出現肌纖維增生或萎縮。患足粗大,可以有巨趾、並趾畸形,其病變機制尚需深入研究

2.分類KTS至今尚無統一的分類法。

(1)Schobinger分類法:1987年Schobinger提出的分類方法較有代表性:①無深靜脈畸形和動靜脈瘺;②有深靜脈畸形包括靜脈發育不全、周圍組織壓迫和瓣膜異常;③有“不活動性,的動靜脈瘺存在;④有淋巴畸形包括淋巴發育不全、淋巴組織增生和淋巴靜脈瘺等。

(2)上海第二醫科大學分類法:上海第二醫科大學附屬第九人民醫院血管外科根據多年的臨床經驗認為,上述分類方法過於籠統,對指導治療的參考意義不大,由於KTS是以靜脈畸形為主的病變因此提出新的分類方法:

Ⅰ型(靜脈畸形):①深靜脈正常,僅淺靜脈病變,如外側靜脈畸形等。②深靜脈發育異常:深靜脈短段狹窄或閉塞;深靜脈完全缺如③深靜脈瓣膜發育不良或無瓣膜。

Ⅱ型(靜脈畸形合併有其他畸形):除深靜脈畸形外,還伴有淋巴畸形、“不活動性”動靜脈瘺、手指或腳趾畸形、血管瘤等。

(3)王嘉桔分類法:根據下肢靜脈造影結果和總結的有關研究資料,將KTS病變概括為4種型。

I型(單純淺靜脈異常型):主要表現為淺靜脈畸形,而深部靜脈無異常改變。在淺靜脈病變中以肢體前外側異位靜脈為主要變化,其次為大隱靜脈小隱靜脈及其分支和交通支靜脈的異常和曲張。

Ⅱa型(深靜脈狹窄型):可有淺靜脈異常,但以深靜脈狹窄為主要病變該型是靜脈畸形骨肥大綜合徵最常見的病變類型,據統計占總發病率的55%~85%,病變部位以股靜脈遠端較為多見。

Ⅱb型(深靜脈阻塞型):可有淺靜脈異常但以深靜脈的各種阻塞為主要病變,並且多為先天性節段性缺如。如果病變是呈廣泛性發育不良,可以看到在深靜脈走行區內有不規則的點柱狀顯影。阻塞也可是周圍組織壓迫所致。

Ⅱc型(深靜脈瓣膜缺如型):有淺靜脈異常並可看到深靜脈通暢、擴張,無瓣膜影像,無瓣竇膨出深靜脈呈直筒狀

Ⅲ型(並發海綿狀血管瘤型):可有深、淺靜脈畸形,但有軟組織海綿狀血管瘤,病變處有血管擴張、迂曲呈團塊狀酌影像。

Ⅳ型(並發動脈病變型):凡靜脈畸形骨肥大綜合徵並發各類動脈異常者均屬此型,包括動脈主幹缺如、動脈異常增生和動脈異位等畸形病變。

臨床表現

先天性靜脈畸形肢體肥大綜合徵

先天性靜脈畸形肢體肥大綜合徵一般在出生時即有不同程度的肢體畸形,但較晚方出現明顯的臨床表現,75%的患者在10歲前出現症狀,少數可延至中年或以後。患者除有典型的三聯征外,常伴有多種其他的症狀和畸形。

1.KTS三聯征

(1)血管瘤或血管痣:這是最早出現的症狀,在出生時至幼年期可發生紫紅或深紫紅、扁平的點狀或片狀的皮內毛細血管痣。一些患者的血管痣可向深層發展,侵及皮下組織、肌肉甚至進入胸腹腔內。血管痣的數目和範圍不等,一般在患肢的一部分,也可遍及整個肢體,嚴重時滿布於患側肢體和軀幹,甚至延及健側肢體。

(2)組織增生:患肢的軟組織和骨皮質均有增生,使患肢增粗、增長,患肢的足部尤為明顯。一般情況下,患肢周長較對側增加4~5cm,嚴重者可增加15cm以上,患肢長度較對側增加3~5cm,嚴重時可增加12cm以上,並出現明顯的骨盆傾斜,X線攝片見長骨的骨皮質增生。肢體肥大在出生時即可發現,在嬰幼兒期末和青少年期最為明顯。一般認為,肢體的增長是靜脈回流受阻的結果,增粗可能與淋巴系統病變有關。近年來的研究發現,肢體的微動靜脈瘺在肢體增粗、增長的病變過程中起重要作用。

(3)淺靜脈曲張:患肢多有明顯的淺靜脈曲張,其分布和外形沒有一定的模式為原發性靜脈擴張或繼發於靜脈高壓而導致的倒流性擴張。臨床上以“外側靜脈畸形”最為常見這是本徵的特徵性表現之一,即於患側下肢的外側面出現由足到腰部曲張的淺靜脈,這是胎兒期的“背側和坐骨靜脈系統”,即腰-足靜脈。正常時這支靜脈在胎兒形成的第2個月即閉合但在患兒這支靜脈卻保持開放,並終於在出生後形成一支明顯的曲張靜脈淺靜脈曲張可以特發存在,也可以是深靜脈回流障礙後的代償性通道。膕靜脈病變者,膝關節周圍可有側支形成在內側大隱靜脈曲張同時,外側還可以有一些伸向關節表面的粗大淺靜脈。當股淺靜脈回流障礙時,除大隱靜脈代償性擴張外,還可能出現一支伴隨坐骨神經行走的坐骨靜脈同時在內收肌的後方還有一支粗大的靜脈,匯入股深靜脈並使之擴張。髂靜脈的畸形可單獨發生,也可同時伴有股、膕靜脈的病變,主要是在恥骨上可見曲張的淺靜脈,將患肢的靜脈血引入健側的股靜脈血中。此外還通過外生殖器靜脈流向健側,並經腹壁靜脈流入胸壁的靜脈和上腔靜脈內。髖部表面的靜脈常經臀靜脈和閉孔靜脈,匯入髂內靜脈、骶中靜脈或直接進入下腔靜脈。有部分患者的曲張靜脈可以自發性破裂或繼發於創傷後引起出血,也可伴有血栓性淺靜脈炎

2.其他症狀

(1)一般病變:包括肢體水腫、皮膚萎縮多發性疣、皮炎、色素沉著、潰瘍形成、蜂窩織炎等。

(2)淋巴系統病變:肢體可以有明顯的淋巴水腫,其原因可分為3類,即:①纖維束帶在壓迫深靜脈時,也壓迫伴隨的淋巴管;②淋巴管發育畸形;③合併乳糜管變異,導致異常反流。少數患者可發生乳糜胸或乳糜腹。

(3)其他先天性病變:包括並指(趾)、多指(趾)、巨指(趾)、馬蹄內翻足、髖內翻、脊柱裂等。

併發症:

少數患者可並發嚴重的直腸出血、泌尿道出血,女性患者可有陰道出血。引起出血的原因可以是盆腔或腹腔的血管瘤破裂出血更重要的原因是患者下肢後外側的異常靜脈將大量血液匯入髂內靜脈,從而造成盆腔內靜脈曲張並破裂出血,出血嚴重者甚至可以致死。

診斷

根據患者典型的三聯征,不難做出診斷不少學者認為,嬰幼兒若發現一側下肢過長時,即應考慮KTS的可能,必須進行必要的檢查許多特殊檢查,特別是靜脈造影對判斷病變的性質、部位和嚴重程度,以及選用合理的治療方法等能提供可靠的依據。

鑑別診斷:

1.Parkes—Weber綜合徵(PWS)在靜脈畸形骨肥大綜合徵臨床三聯症的基礎上,還伴有先天性動靜脈瘺存在者,被稱為PWS,可以經動脈造影檢查予以鑑別但也有學者認為PWS和靜脈畸形骨肥大綜合徵是同屬一種疾病的不同類型,所以稱為KTW三綜合徵這一問題有待於進一步深入研究

2.先天性動靜脈瘺先天性動靜脈瘺也是一種胚胎期血管發育異常疾病動脈與靜脈之間有異常交通根據病變特點分為乾狀動靜脈瘺瘤樣動靜脈瘺和混合性動靜脈瘺等3種類型。臨床表現為淺靜脈迂曲、擴張,皮膚溫度增高,肢體增粗、增長可以發生皮膚潰瘍,或有血管瘤樣病變。查體發現局部血管行徑有以收縮期為主的雙期性雜音,伴有震顫。動脈造影檢查顯示動脈擴張增多病變區中心動脈密集呈網狀,或有瘤體呈團塊狀,或有異常動脈通向瘤區,靜脈系統提前顯影。

3.下肢靜脈曲張患肢大隱靜脈或小隱靜脈主幹及其分支靜脈迂曲、擴張隆起呈團狀,站立時明顯,很少有肢體腫脹、脹痛,可伴有小腿沉重、疲累感,病程長久者可有足踝部水腫休息後可以自行緩解。都卜勒超聲和下肢靜脈造影檢查深靜脈無血液倒流徵象,瓣膜功能良好,深靜脈無明顯畸形。

4.下腔靜脈阻塞綜合徵下肢深靜脈、盆腔靜脈血栓形成和蔓延,或其他原因累及下腔靜脈,造成下腔靜脈阻塞,從而引起一系列臨床證候,稱為下腔靜脈阻塞綜合徵。主要臨床表現為雙下肢腫脹。淺靜脈曲張同時在會陰部、胸腹壁可見到淺靜脈擴張或曲張。發病隱匿而緩慢者多無明顯肢體腫脹史.僅表現淺靜脈曲張,與原發性下肢深靜脈瓣膜功能不全極為相似病程較長者可出現足靴區皮膚營養障礙性改變或形成經久不愈的潰瘍。病變累及腎靜脈可形成腎變性綜合徵;累及肝靜脈則出現布一加綜合徵。靜脈造影檢查可明確診斷,了解下腔靜脈阻塞部位、類型和程度。都卜勒超聲檢查也可以協助診斷和鑑別診斷。

檢查

先天性靜脈畸形肢體肥大綜合徵

先天性靜脈畸形肢體肥大綜合徵實驗室檢查:

組織學檢查可見皮下脂肪層中小靜脈的數目和管徑增大,皮下靜脈管壁中的平滑肌廣泛肥大,內膜增厚。

其它輔助檢查:

1.X線平片X線攝片可見骨骼肥大、骨皮質增厚、密度增高,髓腔變小;少數有骨膜增生、骨幹彎曲畸形肢體軟組織增厚合併有海綿狀血管瘤者可見陰影或有靜脈結石。

2.動態靜脈壓測定踝上扎止血帶,穿刺足背靜脈測定靜息直立位靜脈壓,通過肢體運動後靜脈壓下降的幅度(運動後靜脈壓),以及停止運動後靜脈壓恢復所需的時間了解下肢靜脈血液回流障礙的程度,正常靜脈壓下降幅度應>50%靜脈壓恢復時間>20s。

3.靜脈造影檢查靜脈造影檢查包括:①深靜脈順行造影:可見靜脈走行異常、狹窄、閉塞,或主幹靜脈部分缺如;靜脈瓣膜形態異常,功能不全,或瓣膜缺如;淺靜脈迂曲、擴張有瘤樣變,深淺靜脈交通支瓣膜功能不全,血液倒流(圖2);②深靜脈逆行造影:可了解深靜脈因瓣膜功能不全所引起的血液倒流的程度;③經皮膕靜脈插管造影:凡順行造影顯示膕靜脈通暢者,即可採用本檢查方法,既可明確瓣膜功能不全所引起的血液倒流的範圍和程度,又能對順行造影時髂-股靜脈段顯影不清者,進一步判別有無病變存在或病變的情況;④經曲張淺靜脈造影:可明確外側畸形靜脈注入深靜脈的途徑和部位。

4.雙功都卜勒超聲檢查根據上海第二醫科大學附屬第九人民醫院血管外科的臨床經驗,少數患者因主幹靜脈受壓在深靜脈造影時發現深靜脈顯影不良時超聲檢查常能發現或清晰顯示病變的情況。

5.動脈造影或DSA檢查動脈造影或DSA檢查主要了解有無動靜脈瘺等病變。多數患者能發現動脈主幹分支明顯增多,或局部造影劑異常濃聚,但常無靜脈提早顯影。病變部位以膕靜脈、髂內靜脈和股深靜脈最為多見。

6.淋巴造影或放射性核素淋巴掃描淋巴造影或放射性核素淋巴掃描可發現患肢的淋巴系統病變。

治療

無特效的治療方法。鑒於本病是一個良性的疾病過程,伴有嚴重症狀和後果的病例並不多見,因而主要是對症和減狀治療

1.非手術治療對於主訴症狀不明顯,肢體淺靜脈曲張輕微皮膚僅有局限性的葡萄酒色斑,表皮血管痣肢體長度差<1cm的患者可以不作特殊處理。肢體長度差超過1.5cm者,可採用墊高健側鞋跟,以避免長期跛行導致繼發性脊柱側凸。

應該特別著重提出的是肢體彈力織物的套用。無論病情輕重,一經確診為此病且伴有淺靜脈曲張者首先套用彈力織物綁紮患肢。此法可壓迫曲張靜脈改善靜脈淤血和靜脈高壓,減輕下肢腫脹及沉重感預防血栓性淺靜脈炎的發生或淤血性潰瘍的形成。對於有動靜脈瘺者,可減少動靜脈分流量從而減少回心血量,減輕心臟負荷。對於有海綿狀血管瘤的病人,可減少瘤腔內淤血,降低瘤腔內壓力,減緩瘤體的發展和蔓延。手術前或術後的病人套用彈力織物,也可對手術起輔助治療作用。在套用彈力織物時應注意鬆緊適度,過於鬆弛起不到治療作用過緊有時反而加重病情特別對伴有深靜脈缺如的病人猶為如此。

對於不伴有動靜脈瘺的淺靜脈曲張的患者,可適當抬高患肢,間斷套用靜脈回流泵治療。

2.手術治療此病的手術治療均為減狀手術,並且只有部分病人可通過手術改善症狀,故務必慎重選擇,嚴格掌握手術適應證。

(1)術前準備:

①詳細、準確了解患肢血管情況。包括深淺靜脈通暢與否通暢程度及瓣膜功能情況;交通支功能;有無動-靜脈瘺及血管瘤等。依此作為手術與否及選擇手術方式的重要依據。

②此病術中出血較多,所以術前需全面了解患者全身凝血機制情況及營養狀況。如有上述問題應糾正後再行手術。

③應向患者及家屬交待病情,使其了解目前此病並無根治性療法,各種術式均只能部分地減緩症狀。

④術前常規下肢備皮標記病變之淺靜脈和動靜脈瘺位置。

(2)麻醉:一般採用硬膜外麻醉或臂叢麻醉即可。

(3)手術方式:

①局部曲張淺靜脈剝脫術:必須嚴格掌握適應證,只有在深靜脈通常、瓣膜功能正常的情況下才能處理淺靜脈否則會加重病情。手術適用於單純異常淺靜脈曲張;異常淺靜脈及大、小隱靜脈曲張且深靜脈通常,瓣膜功能正常;異常淺靜脈曲張伴深靜脈輕-中度瓣膜功能不全,但深靜脈通暢,大、小隱靜脈瓣膜功能正常。對深靜脈缺如或閉塞;重度深靜脈瓣膜功能不全者禁用。

方法:單純異常淺靜脈曲張可行局部曲張靜脈剝脫和分支結紮術。如曲張靜脈與大小隱靜脈相交通,並引起大、小隱靜脈曲張應同時行高位結紮加剝脫術。所有連線曲線淺靜脈及深靜脈的交通支均應逐個予以結紮。如果曲張靜脈分布廣泛,甚至涉及整個肢體,可考慮藉助止血帶和驅血的方法手術,並建議分期手術,以減少術中出血量

②恥骨上大隱靜脈轉流術:適用於患肢深靜脈缺如或閉塞淺靜脈曲張明顯但未回流至髂靜脈或下腔靜脈,患者症狀重,對側深淺靜脈通暢,瓣膜功能良好。同時伴有對側靜脈回流障礙者禁用。

方法:保證健側大隱靜脈近心端與深靜脈通常完全游離該大隱靜脈至合適長度,結紮該長度內全程各屬支,並離斷遠心端將其輕柔、通順(不扭曲)地通過恥骨上隧道引導到患側,將大隱靜脈遠心端與患肢較粗大的淺靜脈行端一側吻合。為保證轉流血管通暢,術中應適當套用肝素抗凝治療

③海綿狀血管瘤切除術:局限性的海綿狀血管瘤可行局部切除。廣泛分布的海綿狀血管瘤與正常組織無明顯界限,徹底切除困難大,並有大量出血的危險。故建議套用止血帶和驅血的方法手術,一次手術切除困難者可分期手術。

④動靜脈瘺栓塞術:對於病情嚴重的動靜脈瘺患者,可通過套用直接結紮和栓塞劑注入粘堵的方法減少動靜脈直接分流量,降低靜脈壓,減少靜脈回心血量,減輕心臟前負荷。同時可部分緩解患肢因高靜脈壓而引起的靜脈回流障礙。此手術應注意防止肺栓塞及遠端肢體缺血性壞死的發生

(4)術後處理:對於行恥骨上大隱靜脈轉流的患者,術後應予適當的抗凝和祛聚治療,以防止轉流血管的阻塞。定期複查定期輔以靜脈回流泵治療。

採取其他3種術式的患者,術後套用彈力織物綁紮,此法除可輔助治療外還可在術後起到壓迫,防止創面出(滲)血的作用。

動靜脈瘺栓塞術後的病人,應密切注意有無急性肺動脈栓塞的發生及肢體遠端缺血的表現。

預後預防

預後:

靜脈畸形骨肥大綜合徵是一種病變較複雜的先天性疾病,早期診斷,明確病變類型和程度儘早施行正確、有效的手術和非手術治療,以及中西醫結合治療,能夠有效控制病情發展改善患肢的血液循環,減輕肢體的淤血狀態,預防各種併發症的發生。正確掌握手術適應證、手術時機和手術操作,是提高手術成功率的關鍵。病變局限、簡單,程度較輕者的治療效果較好,病變停止發展可獲得雙下肢等長的效果。病變廣泛、複雜程度嚴重者療效較差。反覆發生嚴重出血者可危及生命。病變複雜、廣泛併發症嚴重,且治療不及時

者肢體預後不良,有高位截肢病例報導。

預防:

患者應避免長時間站立適當休息並抬高患肢,促進血液回流,減輕患肢腫脹。注意保持清潔,保護患肢,避免外傷和感染,預防出血、淺靜脈炎和皮膚潰瘍的發生。