概述

“俠文化”是中國傳統文化體系中不可或缺的部分

“俠文化”是中國傳統文化體系中不可或缺的部分俠是一種行為,也是一種理想,一種飽含著夢幻與榮光的意志,無論於理是合是悖,無論於法是反是違,俠永遠固執著心中不變的追求。而這追求,是在呼天不靈時的替天行道,是在叫地不應時的代地執法,有所不為,有所必為,在執法不公正時,在合情不合理時,俠者驀然回首、橫空出世,代行著公平執法、救難救急的使命……

“俠文化”俠在漫漫的中華歷史上有著特殊而又舉足輕重的地位。特殊性在於俠是一種可以說是相當難以定義的東西,任何人在任何時間進行的一種“路見不平一聲吼”的行動皆可以稱之為“俠”。而說俠文化具有舉足輕重的地位也並非妄言,俠文化可以說是伴隨著中華文明起起伏伏而有久經風雨,同時它也可以成為中華傳統文化的縮影的一部分。

歷史

起源

俠文化

俠文化“俠”,最初見於《韓非子》一書,而俠的形成,則應早於《韓非子》成書的年代,在春秋時期就已存在。齊恆公與魯公會盟時,曹沫在重兵包圍下,孤身挾持齊恆公,逼迫其退還侵占的魯國土地,這就是最早見於史書的大俠。當春秋戰國時代,學術思想空前繁榮,百家爭鳴,大放異彩,天下顯學;儒,墨,法,道。無不對“俠”有著自己獨特的定義與內涵。

儒家所崇尚的捨身取義,正是“俠”的靈魂與根本,“千金一諾,慷慨赴義”,與儒家的忠信仁義思想結為一體,鑄就了“俠”的誕生。

墨家門徒自身就是一群大俠,而“兼愛非攻”的核心思想,更是培養了他們的浩然正氣,讓他們付出生命的代價去幫助那些遭受欺壓的弱小群體。墨家第三任首領帶領門下一百八十多位精英死守陽城,最後全部壯烈犧牲,他們並不是為了私人的利益,而是體恤滿城生靈。他們死而無悔,寫盡了大俠的風采。

法家是唯一對“俠”提出批評的顯學,在認為“俠”違法亂紀的同時,卻也肯定了這種剛正不阿的精神。而道家認為最高境界的“淡泊無為”,正是那些無心功名,從不為自己著想的大俠的生活原則。在儒,墨,法,道的精神反映引下,春秋戰國時期才會突然出現了如此多的大俠。他們苦天下之苦,急民眾之急,不求功名,無心富貴,只求天地間長存一股正義。所以說,“俠”是深得中華文明精髓的。

到了東漢與三國時代,政局的動盪與漢室的腐敗,已經使政府喪失了打壓“任俠”的能力,於是“任俠”勢力如火後野草一樣,重又鋪滿神州。一時之間,人人爭而為俠,以武為勇,以怯為恥,秦時彪悍之風,再次吹遍了古老的大地。

發展

後來,隨著小說的發展,俠文化的發展漸漸開始轉移到了小說上,這便形成了人們現在所熟悉的武俠小說的早期形式。中國最早的武俠小說,應該是唐人傳奇中的《虬髯客傳》、《紅線》、《聶隱娘》、《崑崙奴》等精彩的文學作品。其後,是《水滸傳》、《三俠五義》、《兒女英雄傳》等等。同時期一些以歷史題材為背景的小說(一般以武將作為主角)同樣也可以被認是早期的另一種形式的武俠小說,較有名的如《說岳全傳》、《三國演義》以及《說唐演義》等等。

代表人物

儒家之俠

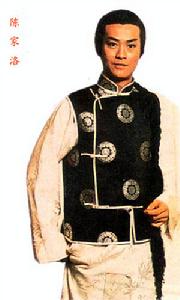

陳家洛(鄭少秋飾)

陳家洛(鄭少秋飾)陳家洛本是一個儒生,後來成為俠士,正是對國之家存的責任感及對前朝的忠誠使他成了俠士的領導人——反滿抗清組織紅花會的總舵主。然而他的“儒俠”風範最為突出的地方在於他的“犧牲一已之私,以成千秋大業”的思想。他犧牲了自己的愛情,將情人喀絲麗獻給乾隆,卻因此葬送了喀絲麗的生命,也並未達成他的目的。

道家之俠

道家之俠與儒家之俠的區別是明顯的,這正如道家與儒家的區別。道俠中最典型的例子便是《神鵰俠侶》中楊過。 儒俠重在“仁”,道俠重在“智”。通俗說法,儒俠是忠心仁厚的老好人,如郭靖的純樸質直,厚道無偽;而道俠則是聰明人,如楊過的機智、聰敏。儒家重群體,重教化、重共性、重社會理性;道家重個人、重人性、重情感氣質、重自然之風度。

楊過用自己的一生證明了一個真理:像他這樣的人也能成為一位真正的俠。——真誠、情愛、個性、自由、自主的人格與俠侶理想並不違背,雖與傳統的儒學精神及倫理規範不盡相符,但正因如此,反倒有一種超常的人格風彩和魅力。他的人生觀、世界觀及其主體人格的形成,標誌著“人”的真正的覺醒。

佛家之俠

佛家之俠的代表作《天龍八部》的書名就是取自佛經。這部小說的“有情皆葬,無人不冤”的人世生活的殘酷圖景,及其“破葬化痴,苦海慈航”的思想主題,無疑有著演繹佛學思想的明顯痕跡。

具體到小說中的三位主人公,就更容易理解了。段譽雖然是書生、王子,但也是一位熟讀經書的佛教徒。大理國也是一個佛教昌盛之國,而段譽之所以不願意學武,則是由於他熟讀佛經,不願意學武傷人,違背佛慈悲心腸。虛竹是一個徹頭徹尾的佛教徒,他雖然違犯了佛門規定,而被少林寺開除,但他的精神人格,卻依然是佛家的。他是一位還了俗的僧人,一位不出家的出家人,這一點想來誰也不會懷疑的。肖峰與佛家也頗有淵源,他是少林寺玄慈大師等人送至少林寺外的農家喬三槐家收養,又由少林高手傳授他少林武功。按照現代的解釋,他成了一位“國際主義者”與“和平主義者”,而按照肖峰的真實的思想實質而言,則是一種本能的悲天憫人的心腸。這是一種佛家之俠的典型形象。

現狀

在武俠小說及其衍生的影視作品充斥整個文化市場的21世紀,“俠文化”的海洋,已經被嚴重地“富營養化”了。現今,清爽宜人以及寓教於樂的文藝作品,不能說沒有。而相比於成天到晚“門派互爭、刀光劍影”的“俠文化”,和描寫都市裡非男女私情即爾虞我詐的“無聊文化”,以及跡近於“誨淫誨盜”的濫情文化來,算是太少了。

單就“俠文化”而言。由於創作者們的思路似乎充滿了神怪化的幻想。故爾,對大俠們的“超然神功”,以及只知“恩、仇”,不論“是、非”的過分渲染,便無不離奇、離譜而又千篇一律了。當然,這對思想成熟的人們而言,只是有點泛味。而對那些尚處於受教育階段的未成年人來說,則不無“近墨”之虞了。

然而,最令人擔憂的正是那些精神處於可塑期的下一代了。而那些終年不耕不讀、成天遊蕩江湖,遇事也一味獨立於國法之上的“俠客”行徑。與社會現在所倡導的精神文明,以及“以法治國”的時代主鏇律也是極不協調的。在這些所謂的“俠文化”中,其有意無意地宣揚的那種無視法律的暴力行為,與狹隘的恩仇觀念,無疑會對青少年的成長帶來負面影響的。

影響

1)一定程度上滿足了現代人們的精神空虛。武俠小說不必過多拘泥現實,很多現實當中並不大可能出現的情況都可以在武俠小說中出現。比如說用武力懲惡揚善,剷除奸邪等。現代的都市人壓力也比較大,工作、生活中的種種不滿不可能當即指出,很多時候只能忍氣吞聲,武俠小說的最終結局一般不會讓正義所在的一方失敗的,這樣的結局或許能讓人們找到精神上的滿足。

2)對古代文化的一些興趣。中國的傳統文化有了幾千年的歷史沉積,形式可謂多式多樣。而以金庸為代表的武俠小說名家都會摻插進諸如琴棋書畫等內容,而且又都與劇情(甚至武功招式)相結合,且描繪得合情合理,奪人眼球。

3)對理想社會的追求。武俠小說素有“成人的童話”之稱,好的俠士一般都是有責任感而又感情豐富,是一個較為理想的人,而這兩者卻恰巧是現在很多人所欠缺的。

文化節

2009年8月29日上午,中國首屆俠文化節在山東萊蕪市雪野湖景區開幕。中國國內七大武林門派掌門人和眾多海內外著名武俠小說作家及評論家齊聚一堂。為期三天的中國俠文化節期間,舉行了中國武林七大門派掌門人大會、國際武俠文學名家雪野論劍、海峽兩岸文化創意交流論壇等活動。 共同探討俠文化對構建和諧社會的重大意義。

點評

“俠文化”中的打打殺殺現在對於講究法制建設的現今來說是沒有什麼的,“講義氣”卻對現在影響頗深,同事、學生之間都會把對方守信叫“夠義氣”,在法制範圍許可內講義氣的人可以說是會被任何人敬仰的。就像金庸所講的,武俠小說內什麼東西都不太值得學習,惟有講義氣還是可以學習的。