基本資料

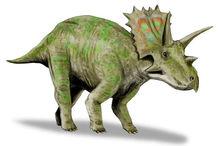

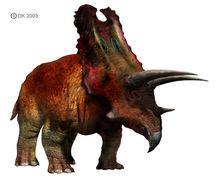

五角龍(趙闖 繪)

五角龍(趙闖 繪)拉丁文名: pentaceratops

恐龍種類: 鳥臀目>開角龍亞目>角龍科

五角龍

五角龍恐龍體長: 5-8米

恐龍體重: 2500-7875kg

恐龍食物: 植物

生存年代: 7500-7300萬年前,晚白堊紀

生存環境:多樹平原

生存地點: 北美

形態特徵

骨骼復原圖

骨骼復原圖 五角龍

五角龍五角龍(拉丁文意為“五角臉”)之所以得名,是因為古生物學家一開始認為它面部長有5隻角。實際上,它只有常見的3隻角——鼻拱上1隻直角。眉拱上2隻角。古生物學家看到的另外2隻角,不過是拉長了的顴骨。5角龍最特別的地方時它頭部的大小。1998年復原的1隻顴骨,長度超過3m。它頸部的褶邊也十分巨大,邊緣上有三角形的骨突。五角龍的整個身體構造很結實,尾巴短,末端很尖。

五角龍

五角龍五角龍外觀和開角龍相似,但體形較大,可是卻擁有比開角龍更嘆為觀止的中空的頸部盾板,因此科學家認為其盾板不夠堅固,應該是用來威嚇敵人或如孔雀尾部用來求偶用的。

考古發現

五角龍

五角龍五角龍的第一個化石是由查爾斯·斯騰伯格(Charles Hazelius Sternberg)發現於新墨西哥州的聖胡安盆地,並由亨利·費爾費爾德·奧斯本(Henry Fairfield Osborn)在1923年所敘述、命名,並將種名取為 sternbergii,以紀念斯騰伯格。五角龍的頭顱骨大於三角龍的頭顱骨,上面有兩個大型洞孔。在1930年,卡爾·維曼(Carl Wiman)敘述了第二個種,孔五角龍( P. fenestratus),但後來被發現與斯氏五角龍是同一種動物。在2006年,於科羅拉多州發現的更多的五角龍化石。五角龍目前只有一個種,斯氏五角龍( P. sternbergii)。

古生物學家ThomasM.Lehman發現五角龍是墨西哥州的唯一茱蒂斯河群角龍類在白堊紀晚期的北美洲,角龍類等大型草食性動物都有明顯的個別地理分布,與它們的大型體型、高度移動性相反。現代草食性哺乳動物則具有較廣的地理分布,可橫跨數個大陸。在該時期的北美洲南部,五角龍、克里托龍、副櫛龍是該地區的優勢草食性恐龍 。這個地區的數種數量較少,賴氏龍亞科、尖角龍亞科的物種數量較少 。

恐龍的類別

| 蜥臀目 | |

| 鳥腳類(Ornthopoda):鴨嘴龍| 禽龍 |