概述

乾蒸燒賣

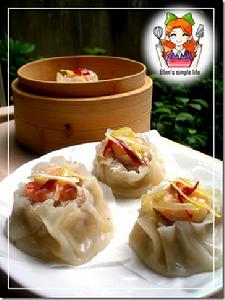

乾蒸燒賣用雞蛋液、水和面作皮,豬肉、蝦肉、冬菇作餡,捏成石榴花形,蒸製而成。其色皮淡黃,蟹黃鮮艷,皮軟、肉爽,稍含汁液,鮮美而香。

起源

燒賣源起元代大都,一說內蒙古,現在中國內蒙古、北京、山西、廣東、山東、江浙等地均有分布。在20世紀30年代,乾蒸燒賣已風靡廣東各地,近20年來,又傳遍廣西的大中城市,成為嶺南茶樓、酒家茶市必備之品。

傳說

乾蒸燒賣

乾蒸燒賣一傳說是早年呼和浩特的燒麥是由茶館出售,食客一邊喝著濃釅釅的磚茶或各種小葉茶,吃著糕點,一邊就著吃熱騰騰的燒麥,所以燒麥又稱為“捎賣”,意即“邊燒美麗”。還有說,北京的燒麥傳到山東、浙江、安徽和廣東等地後,因“麥”與“賣”京音相諧,傳來傳去傳訛了也有說,因為北京的燒麥大都是早晨賣得多,早晨稱“曉”,故而得名“曉賣”,南方人“曉”和“燒”發音相近,後來又傳成了燒賣。在歷史上,在呼和浩特還是名為“歸化市”的時候,燒麥就已經名播京師。當時的北京、天津等地都以“歸化城燒麥”或者“正宗歸化燒麥”的招牌吸引顧客。

而有關燒麥記載的史料《朴事通》(元代高麗出版的漢語教科書)上就有提及“元大都出售素酸餡稍麥”。該書關於“稍麥”的注說是以麥面做成薄片包肉蒸熟,與湯食之,方言謂之稍麥。麥亦做賣。又云:“皮薄肉實切碎肉,當頂撮細似線梢系,故曰稍麥。”“以面作皮,以肉為餡當頂做花蕊,方言謂之燒賣。”如果把這裡“稍麥”的製法和今天的燒賣作一番比較,可知兩者是同一樣東西。

原料配方

麵粉500克 雞蛋150克 鹼水5克 清水125毫升 玉米粉約250克(打皮用) 瘦豬肉150克 鮮蝦肉250克 水發冬菇50克 味素12克 精鹽10克 白糖15克 大油50克 生抽(白醬油)15克 香油10克 胡椒粉少許。

製作方法

韭黃鮮蝦燒賣

韭黃鮮蝦燒賣1.把麵粉放在案板上開窩,放入雞蛋清水、鹼水和勻搓揉滑,用濕布包起來餳15分鐘。將麵團搓成細長條,再用刀切成約6毫米厚的小圓片,用小走槌把小圓片放在乾玉米粉里擀成帶花邊樣的小餅皮待用。

2.把瘦肉切成幼粒放入盆內,然後加適量鹽、生油、味素攪一下。將大蝦去皮整理乾淨,剁爛放入另一個盆里加入鹽、味素摔打、攪和起膠,再把剩餘的肥肉、冬菇切成小粒,和肉、蝦三味合成一體,把所有的調料放入攪勻即成餡。

3.左手拿皮,右手用尺板撥15克餡放入皮內,用拇指和食指收口,再加上尺板按平,邊壓邊收,成圓形,從頂部可見一點餡心。包好後,放在刷過油的小籠屜上,每籠放4個,燒賣張嘴處可加點香腸末或蛋黃葺加以點綴。蒸時要用大氣,約7分鐘即可(時間過長易脫皮)。

其他做法

食材

主料

餃子皮100g

輔料

油適量、鹽適量、泡發筍乾適量、泡發香菇適量、肉泥適量、生抽適量、雞精適量、薑末適量

步驟

1.準備好餡料;

2.筍乾剁成末;

3.香菇也同樣處理好,加入肉泥中;

4.加少許的生薑末以及各種調料品;

5.攪拌上勁成團;

6.餃子皮邊緣用擀麵杖擀成荷葉邊;

7.包上餡料;

8.大拇指和食指往中間收攏收縮;

9.然後將邊緣麵皮整理好;

10.盤子抹油或者墊上胡蘿蔔薄片;

11.擺上生胚;

12.上燒開的熱水鍋中蒸6分鐘左右就好。

小貼士

1.蒸盤刷油,否則燒賣皮會粘著吃的時候破掉影響美觀。

製作關鍵

燒賣的製作關鍵是用燙麵,即用開水和面,面已半熟,再加入冷水和的面,以增加成型能力,用一種中間粗,兩頭有把的類似棒槌的特殊擀麵杖擀皮,擀出的皮薄而不平,四邊如同花邊,中間放餡,不用包,一提就成型,上屜蒸熟。皮薄餡大,形若杯,底為圓,腰收細,捏成石榴花形,上面如同花邊,美觀好吃。

品種

乾蒸燒賣有豬肉干蒸燒賣和牛肉燒賣兩種。其中牛肉燒賣的歷史有七八十年之久。牛肉燒賣的製作方法是:取牛肉去掉筋絡,用刀剁碎後配以肥豬肉粒、薑汁、酒等拌勻,撻至起膠,擠成一個個丸子上碟。每碟兩粒,放進蒸籠里蒸熟。現在,有配以馬蹄粒、筍粒等爽口配料,使其更加鮮香爽口,肥美不膻。現在廣州也有的高檔茶樓在燒賣裡面用上鮮蝦肉,這種新式的燒賣做法,味道極其鮮美,口感爽滑!所以,在廣州喝早茶的時候,記得叫上一籠的乾蒸燒賣,品嘗一下這歷史悠久的美味。

主要分類

乾蒸燒賣有豬肉干蒸燒賣和牛肉燒賣兩種。其中牛肉燒賣的歷史有七八十年之久。牛肉燒賣的製作方法是:取牛肉去掉筋絡,用刀剁碎後配以肥豬肉粒、薑汁、酒等拌勻,撻至起膠,擠成一個個丸子上碟。每碟兩粒,放進蒸籠里蒸熟。有配以馬蹄粒、筍粒等爽口配料,使其更加鮮香爽口,肥美不膻。

相關故事

一傳說是早年呼和浩特的燒麥是由茶館出售,食客一邊喝著濃釅釅的磚茶或各種小葉茶,吃著糕點,一邊就著吃熱騰騰的燒麥,所以燒麥又稱為“捎賣”,意即“邊燒美麗”。還有說,北京的燒麥傳到山東、浙江、安徽和廣東等地後,因“麥”與“賣”京音相諧,傳來傳去傳訛了也有說,因為北京的燒麥大都是早晨賣得多,早晨稱“曉”,故而得名“曉賣”,南方人“曉”和“燒”發音相近,後來又傳成了燒賣。在歷史上,在呼和浩特還是名為“歸化市”的時候,燒麥就已經名播京師。當時的北京、天津等地都以“歸化城燒麥”或者“正宗歸化燒麥”的招牌吸引顧客。

而有關燒麥記載的史料《朴事通》(元代高麗出版的漢語教科書)上就有提及“元大都出售素酸餡稍麥”。該書關於“稍麥”的注說是以麥面做成薄片包肉蒸熟,與湯食之,方言謂之稍麥。麥亦做賣。又云:“皮薄肉實切碎肉,當頂撮細似線梢系,故曰稍麥。”“以面作皮,以肉為餡當頂做花蕊,方言謂之燒賣。”如果把這裡“稍麥”的製法和今天的燒賣作一番比較,可知兩者是同一樣東西。