基本定義

乾支紀日

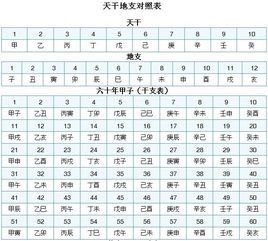

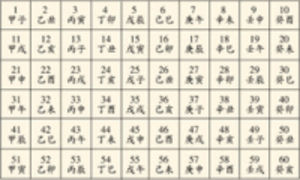

乾支紀日“乾支紀日法”是使用乾支記錄日序的方法。乾支是天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)、地支(子醜寅卯辰巳午未申酉戌亥)的合稱,它與乾支紀年法一樣,用乾支相匹配的六十甲子來記錄日序,從甲子開始到癸亥結束,六十天為一周,循環記錄。

來歷

古書相傳,黃帝時代有位大臣,名叫大撓,此人“深五行之情占年綱所建,於是始作甲乙以名日謂之乾;

作子醜以名月謂之支,乾支相配,以成六旬”,意思是說乾支是由大撓最先創作的。實際上,這只是傳說。從古代的史實看來,乾支和乾支紀法的產生也如同“火”的發現一樣,是廣大勞動者在生產和生活的長期實踐中形成並逐步發展起來的,它的產生並不能歸功於某一個人,也不能劃清於某個時代。從殷墟甲骨片中文字已有乾支象形,殷代帝王也多用天干的名字,作為他的代號,所以殷朝已有乾支毫無疑義。

乾支紀日從商朝便已開始,但其順序到春秋時代有無間斷或錯亂過,尚待考證。截止2013年6月已確切知道:從春秋魯隱公三年(公元前720年)二月己巳日起到清宣統三年(公元1911年)止,2600多年中從未間斷和錯亂過。1912年民國元年採用公元紀年後,漢族民間仍沿用乾支紀日法,百年來也未錯亂。乾支紀日法是商朝曆法的最大成就,這是現今已知世界最長的紀日法,對於我國歷史學,尤其是科學技術發展史的考證和研究,都是極為重要的記時標誌,是中國一份珍貴的科學文化遺產。

如《餚之戰》:“夏四月辛巳,敗秦軍於餚。’“四月辛巳”指農曆四月十三日;《石鐘山記》“元豐七年六月丁丑”,即農曆六月九日;《登泰山記》“是月丁未”,指這個月的二十八日。古人還單用天干或地支來表示特定的日子。如《禮記·檀弓》“子卯不樂”,“子卯”,代指惡日或忌日。

信息換算

公元紀日換算成乾支紀日公式:

G = 4C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d - 3

Z = 8C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d + 7 + i

其中 C 是世紀數減一,y 是年份後兩位(若為1月、2月則當前年份減一),M 是月份(若為1月、2月則分別按13、14來計算),d 是日數。奇數月i=0,偶數月i=6。

G 除以10的餘數是天干,Z 除以12的餘數是地支。

計算時帶[ ]的數表示捨去小數點後的數字取整。

例如:查2011年1月18日乾支日。 將數值代入計算公式。

G =4*(21-1) + [20 / 4] + 5*10 + [10 / 4] + [3 * (13 + 1) / 5] + 18 - 3 =160

[3 * (13 + 1) / 5]=8.4 [10 / 4]=2.5 這裡有餘數,怎么可以等於160整 應該是160.9。

除以10 餘數為0 ,天干的第10位是‘癸’。

Z =8*20 + [20 / 4] + 5*10 + [10 / 4] + [3 * (13 + 1) / 5] + 18 + 7 + 0 =250

除以12 餘數為 10 ,地支的第10位是‘酉’。

答案是: 2011年1月18日乾支日是癸酉日。