簡介

假單胞菌中的乙醛脫氫酶

假單胞菌中的乙醛脫氫酶乙醛脫氫酶(ALDH)是一系列氧化各種脂肪族醛、芳香族醛為相應酸的酶,主要作用是將乙醛氧化成乙酸,在酒精代謝中起主要作用,廣泛存在於各種動物、植物和微生物體內。已知人類的乙醛脫氫酶由三個基因所編碼:ALDH1A1、ALDH2及21世紀初發現的ALDH1B1(亦稱ALDH5)。

在人類和其他許多動物體內,線粒體乙醛脫氫酶能把對生物體有害的醇類轉化,所以在細胞解毒研究中乙醛脫氫酶受到高度關注;同時,乙醛脫氫酶在分子生物學以及相關疾病的檢測方面也多有研究套用。

性質

乙醛脫氫酶

乙醛脫氫酶分類

1、Greenfield使用馬ALDH同工酶來進行命名,位於細胞液內的ALDH命名為ALDHl,而位於線粒體內的ALDH為ALDH2。

2、後來根據ALDH正向電泳遷移的降低和等電點增加的序列,將ALDH命名為ALDHl、ALDH2、ALDH3和ALDI-Lt。

3、哺乳動物乙醛脫氫酶根據其亞細胞所在位置、結構與動力學特性和原始序列的相似性可以分為三類:

第一類是細胞質的(ALDHl),第二類是線粒體的(ALDH2),第三類則是可誘導性的細胞質的乙醛脫氫酶和可誘導性的微粒體的乙醛脫氫酶(如ALDH3)。

截至2012年,對前兩類乙醛脫氫酶進行了廣泛的研究,並發現其有效促使短鏈脂肪族醛和芳香族醛的氧化。相比較之下對第三類乙醛脫氫酶的研究較少特別是對微粒體乙醛脫氫酶的研究,大鼠肝臟、兔子腸道、人類肝臟和人白血細胞中都發現了微粒體乙醛脫氫酶的存在,但作用機制尚不明確。

結構

基本結構

乙醛脫氫酶

乙醛脫氫酶對肝乙醛脫氫酶的定點突變顯示谷氨酸-268也是催化活性所需殘基。有突變的酶的活性無法通過另加入一般鹼類而恢復,表明此殘基可能用於反應初活化半胱氨酸-302,而非僅參與脫醯或氫負轉移步驟。

細菌中的醯化乙醛脫氫酶,與依賴金屬的4-羥基-2-酮戊酸醛縮酶形成雙功能的二聚體。此複合體負責細菌中有毒芳香化合物的代謝。兩單元的結合在活性中心間產生一個疏水的通道,中間體在一邊完成反應便被運送至另一端,提高了催化效率並避免了副反應的發生。

演化

乙醛脫氫酶主要有ALDH1和ALDH2兩種同工酶,兩者無相同的亞基。它們在核苷酸水平為66%同源,在胺基酸水平則為69%同源,同源程度遠低於人類與馬ALDH1之間的91%。類比豬線粒體與胞質溶膠的天冬氨酸轉氨酶的50%同源性,可得知ALDH1和ALDH2的分化是較早的。

分布

乙醛脫氫酶基因位於12號染色體(12q24.2),它的主要多態性是rs671,即位於外顯子12的G1510A。正常的等位基因記為ALDH2*1,單鹼基突變的等位基因記為ALDH2*2。突變基因翻譯出的酶中,殘基487的谷氨酸變為賴氨酸,造成催化活性基本喪失。

ALDH2*2在人類各族群中的分布是不同的,它基本全部出現在亞洲人上。研究顯示中國人ALDH2*2的頻率為18%,其中廣東漢族最高(31%),武漢漢族12%,洛陽人15%,上海人25%,台灣人30%,朝鮮人16%,日本人27%,泰國人4%,藏人/蒙古人/菲律賓人/馬來人/台灣原住民1-10%,白人約0%,黑人約0%。

作用

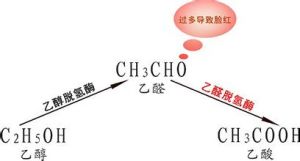

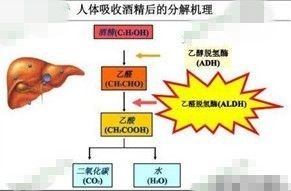

肝中的乙醇脫氫酶負責將乙醇(酒的成分)氧化為乙醛,生成的乙醛作為底物進一步在乙醛脫氫酶催化下轉變為無害的乙酸(即醋的成分)。乙醛毒性高於乙醇,是造成宿醉的主要原因之一。而且乙醛被懷疑具有致癌性,它與人類腫瘤的發生存在一定的關係。負責人體內乙醛轉化的主要是肝中的乙醛脫氫酶(ALDH),ALDH1與ALDH2在催化速率上有很明顯的差異,ALDH2對乙醛的K_M低於ALDH1,約後者的1/10,是主要負責乙醛轉化的同工酶。

機理

乙醛脫氫酶

乙醛脫氫酶乙醛脫氫酶是隨機組合的四聚體,一個突變型的亞基影響了四聚體的穩定性,進而影響酶的正常表達。研究發現無論攜帶ALDH2*2的是純合子(AA)還是雜合子(GA),四聚的ALDH2均無活性,即ALDH2*2是顯性遺傳。雜合子GA的ALDH2四個亞基都穩定的機率是0.54 =6%,因而即使雜合子的野生型與突變等位基因等量表達,其正常的ALDH2的表達量也僅有6%。有ALDH2*2突變表達出的亞基的酶無法正常代謝乙醇的氧化產物乙醛,血液乙醛濃度增高,造成一系列飲酒後的不良反應,如臉紅、頭暈、心跳加快等。

而純合子AA的ALDH2活性近乎為零,最好是滴酒不沾。有ALDH2*2者更易產生飲酒的不良反應,酗酒的可能性也較小。由於ALDH2*2攜帶者對乙醛代謝較差,有人認為乙醛對肝的損傷是酒精肝在亞洲人群中常見的原因。基於類似機理,有人還研究了食管癌、咽喉癌與肝癌的易感基因與ALDH2*2的關係,發現有一定的關聯。

抑制

藥物雙硫侖(disulfiram)可強烈抑制ALDH1的活性,但對ALDH2無影響。它作為戒酒藥物即在於它對ALDH的抑制,服藥後所攝入乙醇的代謝產物乙醛無法被代謝掉,蓄積在體內從而造成類似嚴重醉酒的不適症狀,使酒癮者無意繼續飲酒,用作戒酒的嫌惡療法。

相關事件

喝酒臉紅易患癌

2012年7月,一條關於“醫生忠告臉紅的人千萬別喝酒”的微博在網上被廣泛轉發,微博網友“qiu無忌不喝酒”,自稱是醫院的工作人員,他發微博稱,“喝酒臉紅是中毒的症狀,這樣的人喝酒比其他人患食道癌機率多16到28倍。對此,相關專家解釋,喝酒臉紅並非由酒精直接導致的,而是源於乙醛。乙醛具有讓毛細血管擴張的功能,但這部分人卻缺少乙醛脫氫酶,所以體內迅速累積乙醛而遲遲不能代謝,因此會長時間漲紅了臉。嚴格地講,飲酒不是患癌的直接原因。但是飲酒是致癌物的助推器,能促進致癌物的致癌作用,還能抑制免疫系統的功能。

喝酒吃榴槤導致酒精中毒

2013年4月,一則關於“吃榴槤喝酒會導致酒精中毒”的信息在網上引起熱議。對此,南昌大學第二附屬醫院消化內科主任醫師郭武華稱這種說法是有一定道理的。榴槤中的硫成分確實可使乙醛脫氫酶的活性大大減弱。乙醛脫氫酶對清理酒精毒素至關重要。如果吃了榴槤後喝酒,肝臟對酒精的代謝受到影響,便容易引起酒精中毒。

適應症

用於預防喝酒臉紅。患有某種遺傳病的人,體內無法分泌乙醛脫氫酶,酒精在肝臟處無法分解,乙醛會到達全身,喝醉即是死亡。例如:阿米什人(TheAmish)。