地理位置

丹江口庫區

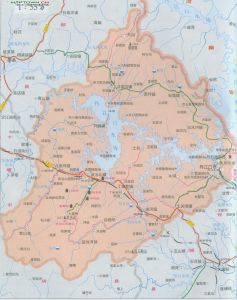

丹江口庫區丹江口庫區位於長江中游支流漢江的上游,伏牛山南麓,豫、鄂、陝三省交界處。丹江口水庫水源地庫區流域地理位置是北緯32°36′-33°48′,東經110°59′-111°49′之間。庫區流域涉及南陽市的有淅川、西峽、內鄉、鄧州的36個鄉鎮,其中包括淅川的全部鄉鎮,有荊紫關、西簧、毛堂、寺灣、盛灣、倉房、城關鎮、上集、馬蹬、香花、厚坡、九重、金河、老城、大石橋、滔河等16個鄉鎮,西峽的桑坪、石界河、米坪、軍馬河、雙龍、二郎坪、太平鎮、寨根、陳陽坪、西坪、重陽、丁河、五里橋、回車、城關等15個鄉鎮,內鄉的西廟崗、瓦亭及曲、師崗的一部分,鄧州的彭橋鎮的杏山小流城。

自然條件

地形地貌

丹江口庫區鳥瞰

丹江口庫區鳥瞰丹江口水庫庫區流域位於南陽盆地中西部,是一個相對獨立的自然地理單元,地形複雜,地貌多姿。地勢呈西、北高,東南低。西部、北部被伏牛山所環繞,東部自北向南依次為山地、丘陵、壟崗、平原、南部開敞與江漢平原相連。丹江兩岸為紅色狹長盆地,屬白堊及第三紀,主要是紅色泥沙岩、頁岩、礫石。北部山區,為元古界及下震旦統變岩系,主要岩性為片岩、片麻岩、混合岩、石灰岩,並有花崗岩和基性岩脈分布。海拔分布範圍121-212.5米之間,構成地形起伏多變、交差懸殊、氣候明顯的地貌特徵。

氣候水文

丹江口庫區地處北亞熱帶向暖溫帶過渡地帶,屬於典型的季風型大陸性半濕潤氣候。冬季嚴寒,夏季較熱,春季溫暖,秋季涼爽,四季分明,雨量比較充沛。年平均氣溫14.4-15.7℃,極端最高溫度42.6℃,極端最低溫度-13.2℃,最冷月平均氣溫2.4℃,最熱月平均氣溫28.4℃,≥10℃的年積溫平均為5123.2℃,年平均日照時數2121小時,年無霜期225-240天,年平均降雨量800-1000mm,但自然降水時間分布不均,主要集中在7-9月,基本上雨熱同季。

庫區流域水系發達,河流眾多。河流均由北向南流向丹江口水庫,主要河流有丹江、鸛河、淇河、滔河等,大部分河道深,坡降大,水流湍急。部分小河道屬於季節性河流,汛期洪水陡漲陡落,春季則枯水甚至斷流。

生物植被

丹江口庫區成"鷺鳥天堂"

丹江口庫區成"鷺鳥天堂"該區地處北亞熱帶和北暖溫帶的過渡地帶,自然條件優越,適宜多種植物生長,尤其是北部山區地形複雜多樣,垂直高差懸殊,為亞熱帶和暖溫帶的各種植物提供了繁衍生存的良好環境條件,植物種類繁多,植物資源豐富,據初步調查,植物種類達1000多種,可分為藥用型、工業原料型、生態型及種質資源植物等。主要森林類型有:常綠落葉闊葉林、針闊混交林、馬尾松和杉木純林等。森林植被區以北亞熱帶森林植被景觀為主,呈現出南北東西成份交匯變化的特色。地帶性植被有:以栓皮櫟、麻櫟、銳齒櫟為建群樹種的落葉闊葉林,以馬尾松為建群樹種的針葉林。海拔800-1200米有油松林,海拔1200米以上有華山松林。常見的用材樹種有椴樹、樺樹、冷杉、湖北楓楊、五角楓等,經濟樹種油桐、獼猴桃、柑桔、山茱萸、漆樹、黃連木、烏桕、核桃等,以及連翹、鹽膚木、黃荊、野山楂、酸棗、杜鵑、胡枝子等灌木,林間草木植物主要有黃背草、羊鬍子草、龍鬚草、野菊花等。

庫區流域地形複雜,群山連綿,峰巒疊翠、溝壑縱橫,林木蔥鬱,適宜多種野生動物生存、繁衍。區內有鳥類約213種,獸類62種,兩棲類和爬行類45種。其中金錢豹、白鸛、黑鸛為國家一級保護動物,青羊、大天鵝、小天鵝、貓頭鷹、大鯢、鴛鴦、紅腹錦雞、雉雞為國家二級保護動物。

淹沒範圍

舉世矚目的“南水北調”工程,把中線水源地的丹江口推到了歷史舞台的最前沿。為保證丹江口水庫具備足夠的容量和高度,順利流入京城,降低因落差不夠引起的更多投入和更多技術難題,中線工程的重要內容就是對丹江口水庫的大壩進行加高,由原來的162米加高到176.6米,水位要從157米提高到170米。十堰市丹江口、鄖縣、鄖西縣、張灣區等縣市區41個鄉鎮471個村將被淹沒。

丹江口水庫大壩加高后,庫區將淹沒河南省淅川縣土地面積143.9平方公里,占全庫區淹沒面積的47.6%,淹沒涉及淅川縣11個鄉鎮,185個行政村,1312個村民小組;淹沒耕園地面積13.1萬畝,占全庫區的51.2%;直接淹沒人口10.7萬人,淹沒房屋面積258.3萬平方米。此外還淹沒涉及鎮外單位142個,工礦企業36家,淹沒等級公路77.9公里,淹沒大中型橋樑10座773延米,淹沒碼頭38處,淹沒10kv以上輸電線路323桿公里,淹沒通訊光纜141桿公里,通信電纜553.8桿公里,淹沒廣播電視線路229桿公里,淹沒電灌站2座17300千瓦,淹沒水電站4座裝機805千瓦,淹沒堤(壩)總長44公里,淹沒渠道133公里,淹沒小型水庫5座,淹沒抽水站36座,淹沒供水管道36公里,淹沒水位觀測站10個,其它水利設施54處。淹沒馬蹬、滔河、老城3個集鎮。

庫區移民

移民

移民南水北調中線一期工程2013年主體工程完工,2014年汛後通水,是最早通水的工程項目,屆時將實現"長江水"補給京津地區。如果說東線工程的主要壓力在於治污,那么中線工程的主要難題在於移民。丹江口庫區上游地區需要淹沒面積達144平方公里,需要搬遷的移民人數為34.5萬人。

國務院南水北調辦主任張基堯說,其搬遷強度超過了三峽工程,因為三峽百萬移民搬遷用了10年左右時間,而南水北調移民要在兩年多時間內完成搬遷。

淅川縣

淅川縣位於河南省西南邊陲,豫、鄂、陝三省七縣(市)結合部,丹江口水庫一半面積在淅川縣,南水北調中線工程的渠首又在淅川縣的陶岔。淅川縣是南水北調中線工程主要水源地、淹沒區和渠首所在地,在中線工程建設中地位十分特殊。按移民數量,丹江口水庫邊上的淅川縣是第一大縣,為水庫加高,當地需要移民16.2萬人,涉及11個鄉鎮、168個村。

1958年丹江口大壩開工,1959年淅川縣2.2萬人移民青海,1961年大壩圍堰壅水,丹江岸邊淅川縣又有2.6萬人搬出庫區。1962年大壩工程因質量問題暫停,遷出的大部分移民又返回庫區。1964年,中央同意丹江口水庫工程恢復施工,移民問題再次成為社會關注熱點。

那一次搬遷從1966年持續到1968年,分3批近7萬人被分別搬遷到湖北的三個地區。從1971年開始到1978年因水庫加高,淅川縣8萬多人搬遷到縣內其他地區。

十堰市

丹江口水庫建設一期工程,十堰市動遷移民28.7萬人,大壩加高蓄水後,又要動遷的移民達到17.48萬人。

搬遷進度

2003年國家頒布丹江口庫區停建令,國家、集體和個人都不允許在庫區投入建設,準備隨時啟動搬遷和移民工程。

2008年,丹江口庫區移民安置工作開始實施,原本中央要求4年完成搬遷,但是河南省提出“四年任務,兩年完成”。

2011年,按照當地信息顯示,2011年8月底,淅川縣16.2萬人將全部搬離,8月中旬完成90%多。

丹江口庫區移民和搬遷的人數為16萬,這個時間只有兩年。一年搬遷8萬人。

庫區文化

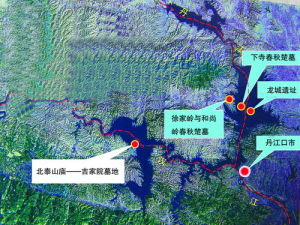

丹江口庫區是楚文化起源和發展核心地帶

丹江口庫區是楚文化起源和發展核心地帶丹江口水庫一期工程蓄水時,考古人員僅開挖遺址約8000平方米,發掘古墓葬100餘座,尚不到整個古墓葬的1%。絕大多數古墓葬沉入水下。1986年庫水水位下降,僅均縣鎮(原均州城)境內露出水面的墓地就有10餘處,可辨認出來的古墓達4000餘座。另外武當山古建築位於淹沒線以下的就有“淨樂宮”、“迎恩宮”等173處古建築。此外還有歷史悠久的湖北均州城和河南淅川古城。隨著南水北調中線工程開工後,丹江口庫區面臨“二次淹沒”。

淹沒古蹟

根據目前的調查,庫區淹沒區的古文化遺址、古墓葬,古建築不僅數量多,而且價值高。經文物部門勘查論證,庫區涉及淹沒湖北有文物點241處(包括地下文物點210處、地上文物點31處),河南有130餘處總計370餘處,古墓葬群萬餘座。其中《世界文化遺產名錄》的1處,國家級2處,省級10處。它們分別是:

湖北

1.遇真宮(《世界文化遺產名錄》丹江口市)

遇真宮鼎盛時曾有殿堂道房達四百間,占地面積五萬六千多平方米;其大殿是武當山保存較完好的最具明初風格的建築。主殿已遇火化為灰燼。遇真宮是皇帝專為武當道士張三豐修建的。

2.學堂梁子遺址(國家級文物保護單位鄖縣)

位於鄖縣青曲鎮彌陀寺村,是一處舊石器時代的遺址。該遺址先後發現兩具早期人類頭骨化石,發現石製品300多件,主要是以當地礫石為原料製作的大型石器,有石核、石片、尖狀器和刮削器等。還發現大熊貓、東方劍齒象等第四紀更新世早期的哺乳動物化石20餘種。地質時代為早更新世晚期,絕對年代可能要早於距今100萬年。

3.淨樂宮古建築(省級文物保護單位丹江口市)

坐落在原均州城內的淨樂宮是建於明永樂16年(公元1418年),曾被列為武當山古建築群的八大宮之首。現已復建的淨樂宮位於丹江口市金崗山,占地面積達300畝,建築面積達63000平方米。

4.蒿口泰山廟、古戲樓(省級文物保護單位丹江口市)

清代建築,是鄂西北唯一保存完整的古戲樓

5.青龍泉遺址(省級文物保護單位鄖縣)

新石器時代遺址。面積約四萬多平方米,文化堆積一般厚3.5──6.5米,地下迭壓有仰韶,屈家嶺和龍山三種文化的遺存,提供了明確的相對年代程式。在遺存較好的中部和東部共發掘新石器時代的房屋9座,灰坑15個,窯址1座,墓葬40座和大量的陶、石、骨等遺物。

6.府學宮大成殿(省級文物保護單位鄖縣)

是湖北省唯一保存下來的一座府學宮,也是全國除曲阜孔廟外保存最完整的木結構儒家學堂,約有450年歷史。明清兩代,鄖陽、荊襄、陝南、豫西廣大地區的學子們,都匯集於大成殿科考。它是鄖陽府存在數百年的唯一實證。

7.韓家州遺址(省級文物保護單位鄖縣)

為歷史上著名的古戰場地,相傳劉邦、項羽爭霸時曾在此征戰幾十回,洲上至今還能挖掘到古時的箭簇、刀。韓家洲青一色韓姓,洲上人民尊崇韓信,相傳韓信埋母於此,現有韓母塋。

8.青龍山恐龍蛋化石群(國家級地質公園鄖縣)

位於鄖縣柳陂鎮青龍山,紅寨子一帶,面積約4.2平方公里,賦存地為晚白堊紀地層的粉紅砂礫岩中,距今約6000——8000萬年。是全國已發現的為數不多的恐龍蛋化石群遺址之一。

俯瞰丹江口水庫旁的北泰山廟墓群,密密麻麻的楚墓盡收眼底

俯瞰丹江口水庫旁的北泰山廟墓群,密密麻麻的楚墓盡收眼底河南

1.下寺墓群(省級文物保護單位 淅川縣) 位於淅川縣倉戶鎮下寺北部龍山嶺,為最大的楚國王族墓地。60年代由於修建丹江口水庫而沉沒於水底。1978年水庫水位下降,發掘出土了大量精美的青銅器文物。公元前552年下葬的楚令尹子庚墓出土文物7000餘件,其中編鐘、列鼎、甬鍾、石排蕭為稀世之國寶。

2.馬嶺遺址(省級文物保護單位 淅川縣)

3.龍山崗遺址(省級文物保護單位 淅川縣)

4.申明鋪遺址(省級文物保護單位 淅川縣)

5.溝灣遺址(省級文物保護單位 淅川縣) 此外像丹江口市浪河老街、滄浪摩崖上的“萬古流芳”明代石刻、小店子遺址和淅川眾多楚墓,漢墓等重點古景古蹟,都處在水庫淹沒回水線以下。

文物保護

地上文物保護方案

搬遷保護

凡文物整體全部處於淹沒線以下的文物建築、橋樑和獨立的石刻文物,其保存現狀基本完整、文物價值較高的,將選擇能夠體現原文物環境的新址進行整體搬遷保護。對於文物價值較大,將來又無法在水下進行有效保護的摩崖造像及石刻,整體完好的,將切割搬遷至與原環境類似的新址。如丹江口市浪河老街,專家建議整體搬遷。

構件搬遷

文物處於庫區淹沒線以下,保存現狀基本完整,但保護價值不夠整體搬遷標準的,將採取對其中有價值的部分構件進行拆遷保護,並做好整體資料和環境背景的整理。

如鄖縣安陽鎮民居體現了鄂豫陝交界地區的風格,其門窗木雕、磚雕、石雕等精美的藝術構件將被拆遷保護。

登記存檔

凡文物整體全部處於水庫淹沒線以下的文物建築、橋樑和獨立的石刻文物,保存現狀殘破或改動較大,無法辨識文物原貌的,將選取收集史料、整理建檔,詳細測繪、拍照記錄,或拓片、製作模型,有條件的還會作出文物復原圖。

位於鄖縣大堰鄉的武陽堰於1381年修建,現存堰體為一長條形石構建築,約30立方米,用石灰、黃土、砂石及糯米槳汁作為粘合材料,塊石、大卵石疊砌。600多年中,堰體一直作為灌溉設施使用。該水利建築是對於了解明清時期該地區的農業生產與水利建設的重要實例。復原重建特指淨樂宮部分建築的保護。

異地保護

特指從淹沒區搬到丹江口市均縣鎮肖川關門岩村的部分文物、石構件以及老均縣的城磚等。

地下文物保護方案

這些文物點受工程影響分三種情況:從文物點中間穿過,從文物點邊緣穿過、工程對文物點有影響。文物考古專家按其重要性和保存情況進行價值評估,然後採取相應的保護或挖掘計畫。地下文物分為四級進行發掘和保護:

A級

發掘面積占遺存總埋藏面積的30%,或絕對發掘面積在1萬平方米以內。

A級文物內涵豐富,具有重要科學價值,在丹江口水庫淹沒區各歷史階段具有代表意義的中心聚落,將進行旨在摸清規模、結構、布局以及內涵,獲取重要歷史文物及資料信息等方面的全面揭露或大規模發掘。

B級

發掘面積占遺存總埋藏面積的15%至30%,或絕對發掘面積在5000至1萬平方米。

B級文物內涵豐富,具有比較重要的科學價值,在本區域內具有代表性。將進行為基本摸清其規模、結構、布局和內涵,獲取歷史文物及資料信息的發掘。

C級

發掘面積占總埋藏面積的8%至15%,或絕對發掘面積在3000至5000平方米以內。

C級文物具備一定規模,保存狀況尚可,文化堆積和內涵相對豐富,具有一定科學價值。將進行旨在大致摸清該遺存的基本結構、初步了解內涵和獲得一定歷史文物及資料信息的發掘。

D級

指那些保存狀況極差,文化堆積及出土物基本無存,規模、結構和布局的原狀均無法了解的文物點,只進行登記建檔即可。

大量地下文物出土後,還要採取修復整理、測試鑑定等相應措施進行保護,並進行資料整理和研究工作。

退耕還林

丹江口庫區風景

丹江口庫區風景由於水庫淹沒、退耕還林等原因,水源區耕地資源正在急劇減少。1973年,丹江口水庫建成蓄水後,淅川縣淹沒耕地28.5萬畝,占全縣總耕地面積55%,當時最富饒的沿江三大川基本淹完;十堰兩座縣城20個集鎮被淹,總計淹沒農田30萬畝。2005年10月,丹江口大壩加高蓄水後,水源區農田將很快再度被大面積淹沒,其中十堰耕園地淹沒約25.6萬畝;淅川縣耕地淹沒約13.1萬畝,又有過半數農田將從此消失。

另外,水源區25度以上坡耕地按國家規定將全部退耕還林,耕地面積大幅減少帶來的最直接後果,就是耕地負荷更加繁重,庫區人口、資源和生態環境的矛盾更加突出。

為配合退耕還林,水源區對天然林實施保護,部分山區民眾也將因此返貧。十堰市天然林面積1292萬畝,目前已有1059萬畝被保護起來禁止砍伐,1000多名林業工人由砍樹人變為育林人。西峽水源區大部分民眾過去一直靠山吃山,中線工程實施後,水源區將設立禁采、禁伐、禁墾、禁牧區域,由此直接導致農業經濟減收4億元,山區農民人均減收1000元。未來幾年西峽縣水源區還將有150萬畝天然林劃為禁伐區,156萬畝天然林劃為一般生態保護區,這將使2萬多名林場職工及其他從事林木加工業的勞動力面臨失業。