中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度中華人民共和國戶籍制度,是中國實施的以戶為單位的人口管理政策,戶籍表明了自然人在本地生活的合法性。中國的人口管理長時間以來基於此制度。目前中華人民共和國的戶籍制度根據地域和家庭成員關係來劃分人口,把戶口劃分為農業戶口和非農業戶口以控制人口遷移,這一點引起廣泛爭議與指責。戶籍制度是具有所謂“中國特色”的一項制度。根據鄧聿文的考察,目前全世界僅僅只有中華人民共和國、朝鮮和貝寧三個國家實行嚴格的戶籍制度。而據了解,即使朝鮮的戶籍制度,也沒有在農民和工人之間劃出差異性鴻溝。也有人將中國大陸的戶籍制度比作印度歧視性的職業種姓制度。

概述

周宣王

周宣王中國在其歷史上採用了很多種方式來管理人口,基本的管理方式則大致相同,都是由官員負責維護人口的檔案,以作決策參考。從周朝時期以來的大部分時間,統治階級都採用了不同的形式的戶籍制度。

根據《文獻通考·卷十·戶口考一》,周宣王時就有官吏負責“少多、死生、出入、往來者”。周禮中則記載內史、司會、冢宰都存有戶籍副本。根據到國都距離的不同,周朝將領土劃分為鄉、遂和都鄙,用來執行不同的稅收、徵兵和土地劃分制度[1]。但是類似現代的限制人口遷移和戶籍註冊制度則首見於保甲制度。管仲提出“禁遷徙、止流民、圉分異”的政策,限制人口的流動,以及自行分家。而商鞅的《商君書·墾令》中則提出“使民無得擅徙”。蕭何的《九章律》中包含了“戶律”,將戶籍制度用法律規範下來。

初期

中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度中國共產黨建國以來,中國的戶籍管理制度的變化大致可劃分為3個階段:第一階段,1958年以前,屬自由遷徙期;第二階段,1958年-1978年,為嚴格控制期;第三階段,1978年以後,半開放期。

《中華人民共和國戶口登記條例》1958年1月9日,經全國人大常委會討論通過,頒布了第一部戶籍制度《中華人民共和國戶口登記條例》,確立了一套嚴格的戶口管理制度,它包括常住、暫住、出生、死亡、遷出、遷入、變更等7項人口登記制度。當時社會資源供給不足,頒布這個條例有利於穩定整個社會。中國按照戶口身份來執行科教、衛生、醫療、就業等一系列政策。

農業戶口一般為住在農村,並從事農業勞動的戶口。非農業戶口則是指住在城鎮,並從事第二和第三產業的戶口。

中期

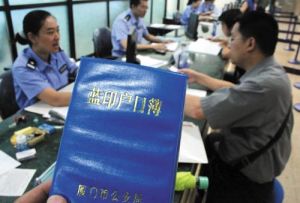

藍印戶口本

藍印戶口本改革開放後:

一些較大城市,較早實行了“藍印戶口”。

上海市1994年2月施行《上海市藍印戶口管理暫行規定》,檔案規定:在上海投資人民幣100萬元(或美元20萬元)及以上、或購買一定面積的商品房、或在上海有固定住所及合法穩定工作者均可申請上海市藍印戶口,持藍印戶口一定期限後可轉為常住戶口。不過這項政策很快因為藍印戶口增長過快,於2002年4月1日被終止,改為使用居住證制度管理外來人員。

深圳市1996年1月1日開始實行“藍印戶口”政策;廣州1998年3月推出了“藍印戶口”;

蘇州市在蘇州工業園區實行四種類別(聘用類、購房類、納稅類、投資類)的“藍印戶口”;

北京於2001年6月推出“工作寄住證”,凡在北京市高新技術企業或跨國公司總部及研發中心工作的外地人員,符合一定條件者,由企業提出申請,可辦理“北京市工作寄住證”,持證者在購房、子女入托、入中國小等方面享有北京市民待遇,持寄住證3年者,經企業申請並報市人事局審批可轉為北京市正式戶口。

1998年7月22日,國務院發出批轉公安部《關於解決當前戶口管理工作中幾個突出問題的意見》。檔案對戶口管理作出了四項改革:

實行嬰兒落戶隨父隨母自願的政策。 對以往出生並要求在城市隨父落戶的未成年人,可以逐步解決其在城市落戶的問題,學齡前兒童應當優先予以解決;

放寬解決夫妻分居問題的戶口政策。對已在投靠的配偶所在城市居住一定年限的公民,應當根據自願的原則準予在該城市落戶;

男性超過60周歲、女性超過55周歲,身邊無子女需到城市投靠子女的公民,可以在其子女所在城市落戶;

在城市投資、興辦實業、購買商品房的公民及隨其共同居住的直系親屬,凡在城市有合法固定的住所、合法穩定的職業或者生活來源,已居住一定年限並符合當地政府有關規定的,可準予在該城市落戶。

戶籍管理制度1990年代末有所鬆動,一些地方不再區分城市戶口和農村戶口。2003年起,全國很多省市開始取消農業戶口和非農業戶口,統一稱為居民戶口。戶口簿上仍然保留居住地一欄,所以仍然可以辨別戶口是屬於城鎮還是農村。

在2003年的十屆全國人大一次會議上,陸炳華等34位代表就提出了儘快制定戶籍法的議案。全國人大內務司法委員會經審議認為,1958年全國人大常委會通過的《戶口登記條例》,已不適應國家經濟和社會發展,需要改革。

現狀

中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度城鄉戶籍制度的統一

2005年10月25日,中華人民共和國公安部官員表示擬取消農業、非農業戶口的界限,探索建立城鄉統一的戶口登記管理制度;2005年10月27日,公安部新聞局表示,目前全國已有陝西、山東、遼寧、福建、江西、湖北等11個省的公安機關開展了城鄉統一戶口登記工作。公安部目前正起草戶籍法,預計會突出控制人口的個人信息、弱化戶籍的附加職能。

難題

中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度1、戶口登記條例以法律形式嚴格限制農民進入城市,限制城市間人口流動和在國內的自由遷徙,在城市與農村之間構築了一道高牆,城鄉分離的“二元經濟模式”由此生成,造成了城市和農村的不平等。

2、對超生或非婚生的子女實施的不準入戶的規定,造成黑戶口(沒有戶口)問題。由於戶口的附加值,使得黑戶口公民在升學、就業、醫療等方面遭遇極大的困難。

3、一個中國人出生後被要求選擇其父母中的一方的戶籍作為自己的戶籍;在就學、就業等也可以遷移戶口,但是有時地方政府會限制遷移的名額,以及徵收高額城市增容費。

4、由於各地競爭激烈程度不同,一些學生家長在高考報名之前將子女戶口遷移至競爭不激烈的地方以求獲得更好的錄取機會。高考移民現象引起很大爭議。 5

6、很多住在城市郊區或者“城中村”的居民,完全不從事農業,卻仍然是農業戶口;同時也有很多來自農村的居民在城市工作,卻無法獲得非農業戶口。

中國戶籍制度變遷50年

中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度半個世紀前,通過戶籍等一系列制度把農民固定在土地上,城鄉之間形成壁壘森嚴的界限。多年來頑固的戶籍政策雖未完全把農民擋在城市之外,但是城市、農村兩種人的待遇差別和相關制度安排,還是大大消解了這一群體完全進城紮根的可能性。中國以農村供養城市的模式高速完成了工業化,代價是城鄉間越拉越大的發展鴻溝。顯然,這一過程伴隨著巨大的制度不公和成千上萬個體利益的被掠奪。而今,世界上未曾有任何一個國家像中國這樣在面對全球最大遷徙潮的同時,又面對如此重大的消弭城鄉、區域差別的歷史任務。一切,可以從看似單純的戶口政策的變革上,找到線索。“大戶籍改革”,歷史契機也許就在眼前。

歷史地看,戶籍制度的形成有其深刻的政治、經濟原因。在追求“遷徙自由”的夢想之路上,我們要走的路顯然很長。 全球目前只有少數幾個國家實行嚴格的戶籍制度,中國至今屬於其中之一。衍生於計畫經濟年代的戶籍制度從嚴格控制到半放開歷經了漫漫50年,現在仍處於有待徹底改革的相持階段。中國戶籍制度背後承載的勞動就業制度、醫療保健制度,以及在接受教育、轉業安置、通婚子女落戶等方面所衍生出的許多具體規定,整體構成了一個利益向城市人口傾斜、包含社會生活多個領域、措施配套、組織嚴密的體系。政府的許多部門都圍繞這一制度行使職能。徹底的改革,絕非改掉一紙戶口所能解決。

城鄉二元戶籍制之源1958年,被視為中國人口管理制度的一個分水嶺。這一年頒布的《中華人民共和國戶口登記條例》及配套制度,為限制農村人口流入城市提供了詳細的制度安排。在此前的1954年,其實中國公民的遷移自由已經從憲法中被取消。從1958年人民公社建立開始,中國人步入了一個漫長的城鄉分割二元體制。這一體制的形成,很多人把其歸結為計畫經濟使然,三農問題專家、中國人民大學教授溫鐵軍則認為這更多是當時的經濟危機造成的。他在《我們是怎樣失去遷徙自由的》一文中提到,在1952年-1957年中國一五計畫時期,大約有2000多萬農民工已經自由流動進入城市。但從1959年開始到1960年,大概用兩年左右的時間,又從城裡遷出2000萬人。

這一變化源於當時中國的經濟發展戰略。建國後中國政府採取了優先發展重工業的戰略,“一五”時期所建立的基本是軍重工業為主的國家工業體系,重工業有一種內生的“資本排斥勞動”的機制,這一方式起初並未對農村勞動力完全封閉,期間部分農民工流動現象可以說明這一點。不過情況到了1956年發生變化。中國工業此時剛剛起步,由於中蘇交惡,蘇聯停止了對中國工業化的後續投資。蘇聯停止援助後,政府財政赤字大規模增加,基本喪失了擴大再生產能力,沒有新增擴大再生產就沒有新增就業,所以1959年政府不得不把進城的人向外遷移。

中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度要實現工業化,必須犧牲農民的利益。這一觀點可以充分解釋中國建國初期學習蘇聯模式的工業化路徑。1958年人民公社建立後,政府在公社一級建立財政和農業銀行機構,以全額提取農業剩餘,並且形成了城鄉分割的二元體制結構來保證這種內向型的資本積累,農業成為重工業所需資本的積累來源。

北京理工大學教授胡星斗分析,對比西方國家先發展輕工業、積累了大量資金再逐漸投資到重工業的發展模式,當時中國優先發展重工業的戰略“客觀使得輕工業沒有為重工業提供積累的機會”,只能通過“把農民固定在土地上,讓他動彈不得,永遠種糧食這種方式來實現資金積累”,從而演變為一場對農民的“掠奪”。

這一背景下,戶籍制度一誕生就帶有濃重的命令經濟色彩,並為之確立了一套完善的具體管理制度,內容包括常住、暫住、出生、死亡、遷出、遷入、變更等7項人口登記制度。這個條例以法律形式嚴格限制農民進入城市,限制城市間人口流動,在城市與農村之間構築了一道高牆,城鄉分離的“二元經濟模式”從此在中國根深蒂固。

1964年,國務院轉批公安部戶口遷移相關規定的基本要點時提出兩個“嚴加限制”:對從農村遷往城市、集鎮的要嚴加限制;對從集鎮遷往城市的要嚴加限制。1977年,國務院第一次正式提出嚴格控制“農轉非”,此後公安部具體規定了“農轉非”的內部控制指標,即每年從農村遷入市鎮的“農轉非”人數不得超過現有非農業人口的1.5‰。 在嚴格的戶籍管理制度下,上個世紀整個60、70年代自動流動的人口幾乎沒有。城市生活柴米油鹽都是憑戶口憑票證供應,沒有票證,意味著無法生存。

戶口成為了利益載體在長達50年的時間裡,戶籍政策構築了“農業戶口”與“城市戶口”在實際利益上的不平等。兩種戶口成為差別化分配各種利益的最直接標籤。

非農業戶口在各項待遇上明顯優於農業戶口。在改革前近30年的國家工業化初期階段,城市人口享受到了從出生到死亡的各種保障制度,這些保障靠國家財政補貼維護。據國家計委和國家統計局保守估計,城鎮每安排一個人的就業和生活需花費3至4萬元,2億多人就需要6萬多億元……

然而,占人口80%、只能提供積累不能分享工業化收益的農民一直與這種制度無緣,土地成為他們唯一的保障。 兩類戶口在一定程度上衍生出具有不同等級的社會身份。1961年之後,要成為國營企業工人一般首先要有城市戶口。在整個社會,幹部、工人、農民之間的階級分野非常分明。戶口制度的輻射力量是驚人的。人們很快發現,其背後逐漸附加了從社會保障到教育、醫療、公共服務等幾乎所有公民權益的城鄉化差異。城鄉之間建立起一種在政治、經濟、文化社會基礎上的全方位不平等,由此也衍生了長期二元社會結構下城市市民的“一等公民”與農業人口的“二等公民”的社會地位。去掉“農”字標籤,獲得與城市公民平等的社會身份,成為幾代農民百折不撓、摻雜無數辛酸血淚的奮鬥史。

80年代中後期,隨著戶籍制度的鬆動,“農轉非”控制指標有所調整,一些地方開始規定農民交納一定數額費用就可成為當地有效市民。城鎮非農業戶口商品化的“星星之火”由此點燃,並以燎原之勢蔓延至全國。戶口交易,成為30年戶籍改革變遷中的獨特現象。據有關報導,到1994年上半年,全國約有17個省共300多萬人購買了城市戶口,此項收入高達250億元,這還不包括那些未登記在案的以及黑箱操作的部分。這個數字,充分表明了戶口負載的各種利益分配的真實含金量。

各方意見

中華人民共和國戶籍制度

中華人民共和國戶籍制度由於戶口的不同而享受的待遇不同,很多人認為這是一種對公民的歧視行為,黑戶口問題更認為是對公民權利的侵犯。

中國公安部門認為戶籍制度不能取消,只能是改良的過程。並認為戶籍制度有以下作用:

通過公民身份登記,從而證明身份並確立民事權利和行為能力。

可以為政府制定國民經濟和社會發展規劃、勞動力合理配置等提供基礎數據和資料。

戶籍管理是治安管理的基礎和重點,在維護治安、打擊犯罪方面取到了巨大作用。

身份證也不可能完全替代戶口簿,但戶口簿除了身份證具有的證明個人身份的功能外,還具有證明家庭關係甚至血緣關係的特殊作用,其作用目前是無法替代的。

有人認為,中國目前地區間貧富差距顯著,加之中國人口龐大,如無有效途徑控制人口流動,會造成社會不穩定。

有學者認為戶籍管理制度存在三大弊端:一是城市和農村戶口的二元化管理;二是遷徙不自由;三是戶籍和政治、經濟、文化教育等權利掛鈎,被人為付予了太多的“附加值”。不少取消戶籍的提議也是針對這三點來的,並反對公安部門關於戶籍“確立民事權利和行為能力”“證明家庭關係甚至血緣關係的特殊作用”的必要性,並認為強化身份證制度後也能滿足為政府規劃提供基礎數據和資料。

現行戶籍制度作為計畫經濟時代的產物,阻礙了城市的發展,阻礙了農業現代化,不利於中國農業人口城市化順利進行。

不利於形成中國全國統一的勞動力市場。“城市關門”抑制了勞動力、人才的自由流動。

戶口管理使中國公民具有不同身份。戶口劃分為農業戶口與非農業戶口,待遇不同。體現最為明顯的是流動人口,們外出謀生求發展必須帶齊或辦理名目繁多的證件,亦導致了相關政府部門與移民者或仲介間的行賄現象。

遏制了消費市場的進一步啟動。大量湧入城市務工經商的農民幾乎不可能獲得與城市居民同等的機會及社會地位,甚至連基本的人身安全感都沒有,這在相當程度上影響了他們投身城市建設管理的積極性、創造性。

現行戶籍制度已不能對中國的人口流動進行有效的管理。2000年進行的第五次人口普查中瞞報、拒報及漏報現象嚴重。中國的流動人口正以高速率增長,而不靈活的戶籍制度是以不變應萬變,引起管理與普查工作的混亂。

也有一部分人反對戶籍立即改革,認為現有戶籍制度和高考制度一樣,固然有很多弊端,在社會公平問題沒有解決、社會狀況沒有明顯改善的情況下,過早、過激地去改革只能帶來混亂。權衡利弊,戶籍仍是最合適於中國國情的辦法。