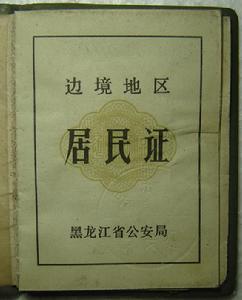

居民證

居民證1984年4月6日,中國國務院發布了《中華人民共和國居民身份證試行條例》,規定:凡居住的中華人民共和國境內的中國公民,除未滿16歲者和現役軍人,武裝警察,以及正在服刑的犯人和被勞動教養的人員,均應申領居民身份證。居民身份證具有證明公民身份的法律效力。居民身份證登記項目包括姓名、性別、民族、出生日期、住址和有效期。居民身份證的有效期分為10年、20年、長期三種。實行居民身份證制度,是維護社會安定,建立良好社會秩序的需要,也是有效地保護公民合法權益的一項重要措施。同時也使中國公民移動更為容易,外出打工更為方便,更符合市場經濟需要。

歷史淵源

魚符

魚符居民身份證並非現今才有,古已有之。但它的起源卻是官員的識別符號。

中國最早的“身份證”是在隋唐時期,朝廷發給官員一種類似身份的“魚符”,它是用木頭或金屬精製而成的。其形狀像魚,分左右兩片,上鑿小孔,以便系佩。“魚符”上面刻有官員姓名、任職衙門及官居品級等。當時,凡親王和三品以上官員所用“魚符”均以黃金鑄制,顯示其品位身份之高;五品以上官員的“魚符”為銀質;六品以下官員的“魚符”則為銅質。五品以上的官員,還備有存放“魚符”的專用袋子,稱為“魚袋”。“魚符”的主要用途是證明官員的身份,便於應召出入宮門驗證時所用。史載:“附身魚符者,以明貴賤,應召命。”到武則天時,“魚符”一度改為其形狀像龜的“龜符”,用途與“魚符”相同。

宋代時,“魚符”被廢除,但仍佩帶“魚袋”。至明代,改用“牙牌”,這是用象牙、獸骨、木材、金屬等製成的版片,上面刻有持牌人的姓名、職務、履歷以及所在的衙門,它與現代意義上的卡片式身份證已經非常接近了。據明人陸容《菽園雜記》載:牙牌不但官員們懸之,“凡在內府出入者,無論貴賤皆懸牌,以避嫌疑”。由此可知,明代身份證的用處已不僅局限於官員們,並開始向中下階層發展了。

清代各階層的身份以帽子上的頂子(帽珠)來證明,其帽珠用寶石、珊瑚、水晶、玉石、金屬等製成。如果是秀才,可佩銅頂;若為一品大員,則佩大紅頂子。一般百姓帽上無頂,只能用綢緞打成一個帽結。一些富商、地主為求得高身份,常用數目可觀的白銀捐得一個頂子,由此而出現了“紅頂商人”、“紅頂鄉紳”一類怪事。

中國最早的身份證制度,應該是1936年民國寧夏省政府所制定的“居民證制度”。地處西北邊隅的寧夏回族自治區(史稱寧夏省)早年經濟文化落後,但卻成為中國身份證制度的發端地,是有其歷史原因的。

歷史原因

居民證

居民證1、居民身份證制度

寧夏省建立於1929年1月1日,與甘肅、陝西、綏遠及蒙古接壤。1933年,馬鴻逵被中央政府任命為寧夏省政府主席。為了加強統治,馬鴻逵從1934年開始,在全省清查戶口,建立保甲制。1936年5月,中央紅軍開始西征作戰,解放了寧夏的鹽汕、豫旺、同心等地。為了抵禦紅軍,寧夏制定出各種反共防共之策,發收“居民證”便是其中一種。居民凡15歲以上之男女須一律佩帶居民證。

2、居民證—最早的身份證

寧夏“居民證”為白布製作,長7厘米,寬3厘米,上面寫有姓名、年齡、籍貫、職業、身長、面貌、特徵以及手紋箕斗形狀等項。“居民證”被規定縫於上衣裡面,以便查驗。這個“居民證”雖與後來的國民身份征尚有不同,但已具備了身份證的各項要素,當屬中國身份證之最早雛形。

不過,寧夏省“居民證”制度的施行並不順利。主要原因是,布制居民證是縫在衣服上的,由於洗曬和磨損.很快就變得模糊不清。所以,此項制度僅實行了一年多,就變得名存實亡。

寧夏省在發放國民身份證時,居民身份證制度:

對寄居寧夏的外省人發放的是“客籍人民居留證”,對過境的商行旅者則需辦理“通行證”,對僑居寧夏的外國人發放的是“外僑身份證”。總之,在馬鴻逵統治的寧夏省,必須人人有證,無證則寸步難行。這裡,需要說明的一點是,寧夏省的身份證,只發男性,不發女性。因為馬鴻逵認為,女性不會出什麼亂子。

自1940年夏季開始,歷時4個月,寧夏省就完成了身份證發放工作,全省共發身份證25萬張。此後,出行的人們必須隨身攜證,以備檢查。寧夏省在省城(今銀川市)和各縣城門口、交通要衝,關卡渡口、堡寨橋頭均設立了檢查站。各檢查站前立一木牌,上面寫有16個大字:“不領證者,不準入境;不受檢查,不能通行。”寧夏省施行國民身份證之法,在當時的中國幹了一件很“露臉”的事,於有意無意之中,開了中國身份證之先河。

2004年3月29日起中國大陸正式開始為居民換髮內藏非接觸式IC卡智慧型晶片的第二代居民身份證,公安部表示,居民身份證更新換代工作將在2008年前全部完成。第二代身份證較第一代身份證做了很多改進。第二代身份證表面採用防偽膜和印刷防偽技術,使用個人彩色照片,而且內置了數字晶片,採用了數字防偽措施,存有個人圖像和信息,可以用機器讀取。還採用了更大字型檔,目的在於解決人名地名中的生僻字問題。

實行意義

居民證

居民證是維護國家政治安定.促進經濟繁榮和建立良好社會秩序的需要,是保障社會主義現代化建設的需要,是有效地保護公民合法權益的一項重要措施.黨的十一屆三中全會以後,中國實行了對外開放,對內搞活的經濟政策,城鄉經濟體制的改革正在深入進行.隨著以經濟建設為中心的社會主義現代化建設發展,人民生活水平的不斷提高以及旅遊畫業的蓬勃發展,人民民眾在政治、經濟和社會生活諸方面的交往活動日益增多,要求證明公民身份的事項大量增加,有計畫,有步驟地實行居民身份證制度,已勢在必行。

居民身份證具有證明公民身份的法律效力,使用這種證件,既可方便民眾的正常活動,充分保證公民行使正當的權利,履行應盡的義務,又便於有關部門開展工作,有利於嚴密治安管理,保護國家和人民的利益,保證四化建設的順利進行。

各方爭議

支持身份證制度的人士指出,身份證是一個有用的行政工具來增加政府的行政效率和減少罪案;執法人員可於街上抽查身份證時可得知被抽查者是否患有多重人格分裂,而當時其運作之人格並非其原人格。

反對身份證制度的人認為,身份證可讓政府以一紙證件讓人民沒有隱私權及人格權。政府對於身份證的使用方式能夠使得政府對於公民的監視變得更為簡易,比如在何種狀況之下實行身份證制度,身份證相關的信息是否/如何存儲於資料庫中等等。

其他國家

智慧型身份證

智慧型身份證1、英國的身份證: 英國計畫開發智慧型身份證

大英國協在第一次世界大戰期間首次發行了強制的身份證,但在1919年時取消。在第二次世界大戰時又重新引入身份證,但在戰爭結束7年後的1952年又廢除了,原因是廣大公眾對WillcockvMuckle案件的憤怒到達了高潮,此案件中ClarenceHenryWillcock在違規駕駛時被警察攔下後拒絕出示他的身份證。儘管他輸了官司,然而法院一致認同他的觀點,即身份證存在是不適當的。儘管如此,還是有些國務大臣建議重新引入身份證制度,在各種各樣的藉口下,2003,那時的國務大臣DavidBlunkett說英國政府打算引進一種基於生物技術的國內身份證計畫,同時使用資料庫記錄居民的人口,而這將在2013年前強制實行。國務辦公室認為這種身份證將會挫敗國際恐怖分子活動,35%的恐怖分子使用虛假的身份旅行。最近以來,政府也聲稱這種身份證將幫助阻止非法移民,“健康旅行”,騙取津貼以及偷竊身份,並且生物護照也將讓英國國民更易到美國旅行。

2、美國的身份證

美國目前還沒有真正的中國身份證,這是由於範圍內都沒有這樣的聯邦機構擁有足夠司法權可以發布給所有美國公民身份證。所有立法機構都嘗試創建一個這樣的機構,但是都失敗了,主要原因是來自於自由意志主義者和保守派政治家的強烈反對,他們把這種身份證看作是極權主義者社會的象徵。

3、實行強制性身份證的國家

西班牙的DNI樣本

居民身份證制度

DNI-e強制性身份證可能只是在一定年齡之後開始生效。

注意:條款中的“強制”一詞在不同的國家可能有不同的意義.通常,如果沒有身份證,可能會被頒發一張票據,或者有些情況下,沒有身份證會被拘留,直到身份被確認。實際上,胡亂管理比較罕見,不過除了在極權國家。

比利時:StateRegistry(inDutch,FrenchandGerman)(在12歲時首於發行,強制於15歲)

愛沙尼亞:id.ee/(愛沙尼亞語)

德國:Personalausweis(德語)

以色列:TeudatZehut(16歲開始頒發,18歲強制執行)

義大利:Cartad'identità

波蘭:Dowódosobisty(18歲)

羅馬尼亞:Cartedeidentitate(14歲)

居民身份證制度

新加坡:Immigration&CheckpointsAuthority(15歲)

此外還有這些國家:克羅埃西亞,埃及,希臘,盧森堡,馬來西亞,葡萄牙和泰國

4、不實行強制性身份證的國家

澳洲(“公民認證”)、加拿大(公民卡)、芬蘭、法國、日本、瑞典和瑞士實行非強制性身份證。丹麥、挪威、冰島沒有官方的國家身份證。注意:上述國家沒有公民身份證,但是有其他形式的官方證件,比如駕駛執照等。

不用來證明公民身份的的身份證

一些企業或者政府部門為了某些社會目的而簽發“身份證”(資質證明),這些“身份證”可以用來證明一些資格。比如在英國,計程車司機就必須攜帶“身份證”。