基本簡介

中日甲午戰爭博物館

中日甲午戰爭博物館中日甲午戰爭博物館,是以北洋海軍和甲午戰爭為主題的紀念遺址性博物館,館址設在劉公島原北洋海軍提督署內。該館從1985年到現在共接待110多個國家的近千萬觀眾,其中包括90多位黨和國家領導人。1994年,中日甲午戰爭一百周年之際,江澤民同志為甲午戰爭博物館題寫了館名。

博物館現在開放的參觀景點有提督署、龍王廟、丁汝昌寓所、北洋海軍將士紀念館、水師學堂、東泓炮台、公所後炮台、旗頂山炮台,總面積達十多萬平方米。

目前,館內藏有歷史照片1000多幅,北洋海軍與甲午戰爭文物資料200多件,打撈艦船文物300多件。中國甲午戰爭博物館是甲午戰爭紀念地專門的管理、保護機構,所轄北洋海軍和甲午戰爭的歷史遺蹟28處。

中國甲午戰爭博物館,開館於1985年,館址設在劉公島北洋海軍提督署(俗稱水師衙門),館名由國家主席江澤民同志題寫。

景區歷史

中日甲午戰爭博物館

中日甲午戰爭博物館1888年,北洋海軍在威海正式成軍,實力居世界第四位、亞洲第一位。1894年,日本發動了侵略中國的甲午戰爭。北洋海軍廣大愛國將士勇挫強敵,雖敗猶榮,他們浴血殺敵、以身殉國的英雄事跡,永載中華民族的光輝史冊。

劉公島是北洋海軍基地,甲午戰爭古戰場。水師衙門、龍王廟、丁汝昌寓所、水師學堂及炮台、碼頭等28處水師舊址,均為“全國重點文物保護單位”,由該館管理保護和開放。

開館以來,已接待60多位國家領導人和100多個國家的一千多萬觀眾,江澤民、李鵬、朱鎔基、胡錦濤、李嵐清、劉華清等黨和國家領導人為該館題詞。是“全國優秀社會教育基地”、“全國中國小愛國主義教育基地”和“全國愛國主義教育示範基地”。

1988年1月,劉公島甲午戰爭紀念地被國務院公布為全國重點文物保護單位。博物館以豐富的歷史遺蹟和特色鮮明的陳列展示,吸引著海內外的廣大觀眾。建館以來,這裡先後被評為“全國優秀社會教育基地”、“全國青少年愛國主義教育基地”“百個愛國主義教育示範基地”。中國甲午戰爭博物館以其富有特色的陳列展示,成為後人憑弔甲午故地,敬緬愛國將士,銘記歷史教訓,接受愛國主義教育的重要場所。千百萬觀眾從中汲取了愛國主義精神力量,產生了巨大的社會效益。

展館展廳

中日甲午戰爭博物館

中日甲午戰爭博物館甲午戰爭博物館開館於1985年,是以北洋海軍和甲午戰爭為主題的紀念遺址性博物館,館址設在4A級景區劉公島原北洋海軍提督署內。1994年,中日甲午戰爭一百周年之際,江澤民同志為甲午戰爭博物館題寫了館名。目前,館內藏有歷史照片1000多幅,北洋海軍與甲午戰爭文物資料200多件,打撈艦船文物300多件。

中國甲午戰爭博物館是甲午戰爭紀念地專門的管理、保護機構,所轄北洋海軍和甲午戰爭的歷史遺蹟28處。1988年1月,劉公島甲午戰爭紀念地被國務院公布為全國重點文物保護單位。建館以來,這裡先後被評為“全國優秀社會教育基地”、“全國青少年愛國主義教育基地”“百個愛國主義教育示範基地”。 甲午海戰紀念館坐落於劉公島碼頭東200米,是一處以建築、雕塑、繪畫、影視等綜合藝術手段展示甲午海戰悲壯歷史的大型紀念館。

甲午海戰紀念館由序廳、北洋水師成軍、頤和園水師學堂、半島海戰、平壤之戰、黃海大海戰、旅順基地陷落、血戰威海、尾聲廳九大部分組成,再現了北洋水師從成軍到覆沒的全過程。館內以電、光、聲等現代科技營造的氛圍,生動逼真,遊人置身其中,耳聞目矚甲午戰爭的慘烈與悲壯。

整個海戰館氣勢宏大,外型有如幾艘互相撞擊穿插的船體,坐落在當年旗艦定遠號擱淺的地方,懸浮於海上。18米高的主體建築上塑造了一尊15米高的北洋海軍將領像,為國內人物雕塑之最。

目前,在館內陳列展示的有國內最大的室內人物雕塑群;有國內最大幅的海戰景觀油畫;有國內紀念館、博物館展示、收藏的唯一一組大型專題油畫(北洋眾英烈肖像),以及標誌著和平、文化的大型石雕“和平碑”等,尾廳備有多台電腦多媒體查詢設備,可供遊人查詢甲午戰爭的完整歷史資料。

甲午海戰館以其完善的旅遊設施,舒適、滿意的遊覽環境,具有特色紀念品的購物場所,嚴格的內部管理,全方位的優質服務,先後被國家、省、市命名為“全國愛國主義教育基地”、“優秀旅遊景點”、“省級青年文明號”、“國家級青年文明號”、“山東省旅遊消費者信得過單位”等榮譽稱號,已成為威海市主要旅遊景點之一。

景區景點

北洋海軍提督署

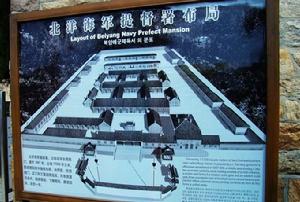

北洋海軍提督署北洋海軍提督署

北洋海軍提督署建於1887年,占地17000平方米,又稱“水師衙門”,是北洋海軍的指揮中心,當年北洋海軍提督丁汝昌就在這裡謀劃指揮軍事事宜。

北洋海軍提督署系清代磚木舉架結構建築,古樸典雅,穩重大方。整體建築按中軸線建前、中、後三進院落,每進有中廳、東西側廳和東西廂房。前、中、後院中廳分別為禮儀廳、議事廳、祭祀廳。各廳廂院落廊廡相接,雕樑畫棟,結構嚴整。院內東南角有演武廳一座,其建築融中西風格於一體,屋宇高闊,廳內寬廣,內有挑檐式舞台一座。1891年,直隸總督兼北洋大臣李鴻章到威海巡閱北洋海軍,曾在此處觀禮,並在廳前檢閱艦隊操演。

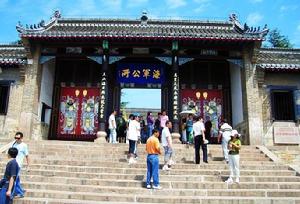

北洋海軍提督署正面大門上方,懸掛李鴻章題“海軍公所”匾額。兩側邊門,分別繪有秦瓊、敬德神像,描金點漆,肅穆威嚴。大門外東西兩側各置樂亭一座,為慶典、迎賓的鳴金奏樂之所。樂亭前面,建有東西轅門,樣式恰似古典牌樓。門前廣場對稱豎立旗桿兩龍王廟支,青龍軍旗迎風獵獵,頗壯軍威。西轅門以西20米處,建二層瞭望樓一座,登樓遠眺,港內艦船活動盡收眼底。

龍王廟

龍王廟建於清代,占地近3000平方米。整個建築古樸典雅,美觀大方,有前後殿,東西廂房,均為舉架木磚結構,正殿中間塑有龍王像,神氣活現,左右站列龜丞相和巡海夜叉。兩邊牆壁繪有古代傳說故事壁畫,形象逼真。東廂房陳列兩塊石碑,分別題刻“柔遠安邇”和“治軍愛民”碑文,均為光緒十六年劉公島紳商為丁汝昌和張文宣所立。舊時,每年的農曆正月初一或六月十三龍王生日這天,島里島外的漁民紛紛進香跪拜,祈求龍王保佑海上平安。甲午海戰前,凡過往船隻要在島上停靠,皆來此拈香祈福,北洋海軍也信奉龍王,一時香火旺盛。丁汝昌殉國後,其靈柩曾厝置此處。後來島上居民在廟內設其牌位丁汝昌紀念館,四時祭祀,所以龍王廟又名丁公祠。

丁汝昌紀念館

丁汝昌紀念館丁汝昌紀念館

丁汝昌紀念館原為丁汝昌寓所,建於1888年,北洋海軍成軍後,丁汝昌攜家眷進居劉公島,在此居住達六年之久。

該建築為磚石結構,由左中右三套院落組成,占地約15000平方米。西院為內寓,東院為侍從住房,中院為丁汝昌辦公會客的地方。中院與東、西院有圓門相通,如今陳列著丁汝昌生前用過的部分家什、字畫;院內有一株百年紫藤,是丁汝昌親手所植,至今仍根深葉茂。大門兩側為門房,如今是介紹丁汝昌威海水師學堂生平的展室。寓所門前,矗立著高3.8米的丁汝昌銅像一尊。東西兩側建有紅柱飛檐的六棱形涼亭。

威海水師學堂

威海水師學堂建於清光緒十六年(公元1890年),占地約20000平方米,現存有東西轅門、照壁、堞牆、小戲台和馬廄等,這是目前國內唯一一處有跡可尋的水師學堂。當時,水師學堂總辦由提督丁汝昌兼領。 1889年冬,從上海、福建、廣東等地招收學生36名,另有10名學生附學,共46名。1890年5月,海軍學校開始授課,課程設有英文、幾何、代數、駕駛、天文等,並配有敏捷、康濟、威遠、海鏡四艘練船,供教學用。水師學堂共開辦四年,畢業一屆30名駕駛生。中日甲午戰爭後,劉公島陷落,水師鐵碼頭學堂也毀於戰火。2004年6月威海水師學堂修復開放。

鐵碼頭

鐵碼頭是北洋海軍艦艇的停泊之所,由道員龔照璵主持設計建造,1891年竣工。鐵碼頭墩樁用厚鐵板釘成方柱,徑四、五尺,長五、六丈,中間灌入水泥,凝結如石,直入海底,漲潮時可停靠萬噸輪船。甲午戰爭後,碼頭雖然幾經維修改造,但基本維持原貌。1971年,在原來的基礎上又增建了突堤“丁”炮台字形引橋。至今仍為人民海軍所使用。

炮台

劉公島上有清代炮台6座,分別位於黃島、麻井子、旗頂山、迎門洞、東泓、南嘴,與南北兩岸炮台遙相呼應,均由德國人漢納根設計。除炮台外,還建有與之配套的地下通道、兵舍、彈藥庫等,並相互貫通。炮台使用花崗岩砌築、水泥灌漿,施工嚴謹,造型巧妙,堅固實用。其工程規模之浩大,結構之複雜,令人讚嘆。

主要看點

中日甲午戰爭博物館

中日甲午戰爭博物館劉公島上的北洋海軍提督署是威海重要的古蹟之一。清光緒十二年(1887年),朝廷建立北洋水師,並設督署於島上,習稱北洋水師提督衙門,是北洋海軍的指揮機關。

提督署背山面海,坐北朝南,圍以長垣,占地1萬平方米,是一座磚木結構的古建築群。沿中軸線有三進院落,分前、中、 後三廳。前為議事廳,中是宴會廳,祭把廳在後面。東西跨院間有長廊貫通,大門前左右角樓為鳴金、奏樂和瞭望處,東西兩側是轅門。整個建築飛檐畫棟,雄偉壯觀。

提督衙門外西南200米處是水師提督丁汝昌的寓所。清光緒二十年(1894年)甲午海戰中,北洋水師與日寇激戰於黃海。提督丁汝昌和艦長鄧世昌英勇奮戰,最後壯烈殉國。

提督署現闢為中國甲午戰爭博物館,由中共中央總書記、國家主席江澤民同志題寫館名。該博物館還負責管理和保護龍王廟、水師學堂、北洋海軍將士紀念館等28處北洋海軍舊址。

博物館內收藏了大量珍貴文物,海底出水的兩門巨型艦炮,每門重達20多噸,世界僅存。通過文物、圖片、蠟像、沙盤、模型等展覽形式和影視手段,生動地再現了當年北洋海軍和甲午戰爭的歷史面貌。

遊玩攻略

中日甲午戰爭博物館

中日甲午戰爭博物館到北洋海軍海軍提督署參觀,首先映入你眼帘的是提督署門南的那座高大的石牌坊。提督署大門由李鴻章親書四個大字“海軍公所”。李鴻章畢竟是進士出身,並非草料之輩。那字也真正稱得上是書家所為。走進雄偉的“公所”大門,一萬多平方米的提督署分議事、宴會、祭祀三進大院,氣勢雄偉,結構嚴謹,正房又配了偏廂,廊廈相連,積聚陽氣。因是建築隨山坡漸升,因而房屋雖高,但每一院落都陽光充足,更顯得欣欣向榮,並無軍中的蕭殺。館中陳列著數千件珍貴的甲午戰爭與北洋水師文物,僅是一級的就有39件。詳實的史料敘述著北洋海軍從成軍到覆滅的全過程,大量的珍貴照片可以讓你一睹當年馳騁疆場英雄的面貌,而所有文物則在無聲地訴說著遺恨與蒼涼。

提督署的“二進院”是中空的。這曾引起許多人的猜疑,尤其是“文革”期間,一些人硬說這是用於押俘虜的地下監獄。其實,這是當年的建築師用於儲淡水的水庫。它可以直接輸入水源,又可以上接天雨,可謂設計巧妙。

在二進院的東廂房,有一個門額上刻著“喜”字的陰暗的三間屋,這裡就是北洋海軍提署丁汝昌甲午戰敗仰藥自盡的地方。屋中的丁汝昌臘像默默地向遊人述說了一愛國志士的仰天長恨。丁汝昌(1836—1895),安徽廬江人,字禹廷,他青年時曾參加過太平軍,後降清入劉銘傳部鎮壓捻軍,1883年授天津鎮總兵,北洋海軍成軍又任提督。1894年9月17日,丁汝昌指揮北洋艦隊在黃海大東湯與日軍激戰,身負重傷仍鎮定自若;1895年1月20日,日軍從成山頭登入,2月2日攻占威海衛城,北洋海軍困軍島上;外籍軍官與主降派力逼丁汝昌投降,丁汝昌在回天無力的絕望中以死徇國,成就了他的“殺人成仁”;然而,清廷卻將甲午海軍戰敗的主要責任推到丁汝昌身上,死後其棺材是被清廷命令捆上三道鐵索運回其故鄉的,且不準入土,在一間小屋裡停放了三年,以示懲罰。今日,所有有良知的遊客都會在這個英雄西去的地方沉默並致以敬意。許多歷史並不都是用公正之筆所寫成的。

在甲午戰爭紀念館內,通過繪畫、雕塑與現代聲光電技術的綜合藝術,再次重重地感受到甲午海戰的激烈與悲壯;在中日甲午戰爭博物館裡,通過文物圖片,細細地梳理正義與邪惡的歷史脈絡,深深地體味著那盪氣迴腸的民族精神、民族氣節。