簡介

甲午戰爭博物館

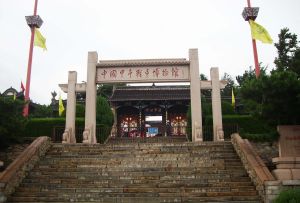

甲午戰爭博物館中國甲午戰爭博物館開館於1985年,館址設在劉公島北洋海軍提督署(俗稱水師衙門),1888年,北洋海軍在威海正式成軍,實力居世界第四位、亞洲第一位。1894年,日本發動了侵略中國的甲午戰爭。北洋海軍廣大愛國將士勇挫強敵,雖敗猶榮,他們浴血殺敵、以身殉國的英雄事跡,永載中華民族的光輝史冊。劉公島是北洋海軍基地,甲午戰爭古戰場。水師衙門、龍王廟、丁汝昌寓所、水師學堂及炮台、碼頭等28處水師舊址,均為“全國重點文物保護單位”,由該館管理保護和開放。

開館以來,已接待60多位國家領導人和100多個國家的一千多萬觀眾,江澤民、李鵬、朱鎔基、胡錦濤、李嵐清、劉華清等黨和國家領導人為該館題詞。是“全國優秀社會教育基地”、“全國中國小愛國主義教育基地”和“全國愛國主義教育示範基地”。

榮譽

中國甲午戰爭博物館聞名遐邇、享譽海內外,先後被團中央公布為“全國青少年教育基地”,國家教育部、民政部、文化部、文物局、共青團中央、解放軍總政治部聯合公布為全國中國小“愛國主義教育基地”,是中宣部公布的全國一百個“愛國主義教育示範基地”和國家文物局公布的全國十大“優秀社會教育基地”之一。

1994年7月6日,中共中央總書記、國家主席江澤民為中國甲午戰爭博物館題寫館名。李鵬、李嵐清、喬石、劉華清、田紀雲等黨和國家領導人先後為該館題詞。

歷史背景

威海劉公島,是中國近代歷史的見證和縮影。100多年前,這裡曾是清朝北洋海軍的基地,也是中日甲午戰爭的主戰場,還曾蒙受英租殖民統治的恥辱。島上建有北洋海軍提督署,丁汝昌寓所、水師學堂、水師養病院、鐵碼頭、電報局、電燈台、船塢、炮台等一系列海軍軍事與基地保障設施,成為亞洲一流的軍港,北洋海軍實力居亞洲之冠,世界排名第四。甲午戰爭中,北洋海軍將士浴血抗敵、為國捐軀,譜寫出悲壯的愛國主義篇章。之後,劉公島又淪為英租殖民地。為此,1988年,國務院公布“劉公島甲午戰爭紀念地”為全國重點文物保護單位。

中國甲午戰爭博物館,是以北洋海軍與甲午戰爭為主題內容的紀念遺址性博物館,館址所在的北洋海軍提督署,是目前國內唯一保存完好的高級軍事衙門。該館開放參觀的文物景點有:北洋海軍提督署、龍王廟與戲樓、丁汝昌寓所、北洋海軍將士紀念館、黃島炮台兵器館、旗頂山炮台、東泓炮台等,總面積達10萬多平方米,形成了集文物古蹟精華與海島自然風光於一線的遊覽格局。

主要景點

北洋海軍提督署

北洋海軍提督署是威海重要的古蹟之一。清光緒十二年(1887年),朝廷建立北洋水師,並設督署於島上,習稱北洋水師提督衙門,是北洋海軍的指揮機關。

提督署背山面海,坐北朝南,圍以長垣,占地1萬平方米,是一座磚木結構的古建築群。沿中軸線有三進院落,分前、中、後三廳。前為議事廳,中是宴會廳,祭把廳在後面。東西跨院問有長廊貫通。大門前左右角樓為鳴金、奏樂和瞭望處,東西兩側是轅門。整個建築飛檐畫棟,雄偉壯觀。提督衙門外西南200米處是水師提督丁汝昌的寓所。清光緒二十年(1894年)甲午海戰中,北洋水師與日寇激戰於黃海。提督丁汝昌和艦長鄧世昌英勇奮戰,最後壯烈殉國。

龍王廟

龍王廟廟門邊有一株雄銀杏樹,高兩丈,乾粗,兩人合抱有餘。廟院內有一株雌銀杏樹,有一抱粗,每年都結出許多銀杏。雄銀杏樹下有十塊青石碑,其中有修廟捐款捐物的功德碑。在龍王廟東牆山頭外還有一座小廟,高五尺。裡面有一方小石神,門邊石上刻有對聯,上聯被破壞,下聯為“未有此山光有我”,橫批“洪武元年”,由此推測該廟為明朝洪武元年的建築。

龍王廟南面約50米,有一處戲樓。戲樓朝北,下面是戲台,四邊各有一抱粗的石柱,撐起四面歇山瓦頂,很是氣派。相傳,龍王廟處的戲樓,與界石鎮楚峴村的戲樓、威海西門裡戲樓是按照同一圖紙建造。當時,蒿村有一個木匠叫初二。在修建龍王廟戲樓時,初二專程到威海西門裡戲樓看了五天,把戲樓所有的木石結構全部記錄下來,後來就建成了龍王廟戲樓。

丁汝昌紀念館

丁汝昌紀念館是在丁汝昌寓所的基礎上闢建而成的。館名由張愛萍將軍題寫。丁汝昌寓所是海軍提督丁汝昌的官宅。按照《北洋海軍章程》,除提督外,其他軍官終年住船岸上不建衙,不設公館。寓所建於1888年,占地面積14000平方米,包括前花園、寓所和後花園三部分。在館前花園處,矗立著一尊高385米的丁汝昌銅像。丁汝昌面朝大海,手捧兵書,深謀遠慮。陸軍出身的丁汝昌雖有身經百戰的經歷,但要想駕馭這支現代化的海軍艦隊,必須具備豐富的理論知識和深厚的軍事素養。所以,即使是閒暇時間,他也常常手不釋卷。丁汝昌虛心好學,堅毅頑強的精神,深得部下的尊重和信任。他憑藉著自己的治軍才能和實戰經驗,很快成為北洋海軍不可替代的人物。

北洋海軍將士紀念館

北洋海軍將士紀念館中有長達18.88米、寓意北洋海軍1888年成軍的北洋海軍將士名錄牆,銘刻著近600位北洋海軍將士的姓名、職銜。劉公島水師學堂是清末四所近代海軍學堂中惟一一座規模完整、有跡可尋的學堂。

甲午海戰館

甲午海戰館占地1.4萬平方米,建築面積8900平方米,由序廳、北洋水師成軍、頤和園、豐島戰役、平壤之戰、黃海大戰、旅順基地陷落、血戰威海、尾聲廳九大部分組成,是一處採用建築、雕塑、繪畫、影視等綜合藝術形式與現代聲、光、電技術相結合的手段,真實而完整地再現北洋水師從成軍到覆沒的悲壯歷史過程的大型紀念館。

劉公廟

劉公廟位於劉公島旅遊碼頭東約300米處的丁公路北側。傳說在漢代,劉公、劉母曾多次拯救海上遇險的船民,後人為了紀念劉氏老人,在島中部陽坡上建造了一座祠廟,在廟內塑造了劉公、劉母像。從此,南來北往的船隻經過此地,船民們都要登岸進廟祈禱,祈求老人保佑他們海上平安。

1889年,北洋大臣李鴻章和劉公島護軍統領張文宣捐款重修劉公廟。1898年,英國強租威海衛和劉公島,劉公、劉母神像被遷往島外北溝村。現劉公廟是1994年由劉公島管理委員會投資400多萬元移地重建的,占地6000平方米。

炮台

為保護作為北洋海軍修理、保養基地的旅順,在建設塢澳的同時,旅順基地沿海一側依山地勢,共築造9座海岸炮台。以旅順口口門為界,口東5座、口西4座,從東至西分別為:老蠣嘴後炮台、老蠣嘴炮台、摸珠礁炮台、黃金山副炮台、黃金山炮台、老虎尾炮台、威遠炮台、蠻子營炮台、饅頭山炮台。其中除老蠣嘴炮台為穹窯式外,其餘均為露天炮台,共配置火炮58門,其中200mm口徑以上9門。以後又陸續增建炮台4座,增添炮位23門。

從1889年起,又環繞旅順背後修築陸路炮台,總計17座,炮位78門。與此同時為掩護旅順後路,兼防金州,又在大連灣修築海岸炮台5座,陸路炮台1座,炮位24門。在此期間,李鴻章因旅順船塢工程進展緩慢,於1887年轉包給法國人德威尼承建,1890年11月9日竣工,丁汝昌、周馥等人前往驗收,亞洲第一軍港旅順基地正式建成。

水師學堂

威海水師學堂位於劉公島西端,是清政府繼福州船政學堂、天津水師學堂、廣東水陸學堂之後創辦的第四所培訓海軍軍官的學堂。北洋海軍成軍後,李鴻章奏請在劉公島設立水師學堂,以便就近兼習駕駛、魚雷、槍炮等技術。該學堂於1889年動工,共建房屋近70間,占地面積近2萬平方米。1890年6月3日,威海水師學堂建成並開始授課,水師提督丁汝昌兼任學堂總辦,下設委員、提調、總教習、洋文教習各一名,漢文教習兩名,配有敏捷、康濟、威遠、海鏡四條練船。開設有英文、幾何、代數、駕駛和艦炮操法、輪機、天文、地理、泅水等30餘門內堂和外場課目。所有規章制度、管理、獎懲等均按天津水師學堂章程辦理。由於該學堂地處北洋海軍基地威海港內,海軍設施均可作為學員實習之用,部分教員也由北洋海軍的教練兼任,學員在學堂學習的同時,可上船練習實際操作,這個優點是其他水師學堂所不具備的。

館藏陳列

館內以歷史文物、圖片資料及沙盤、模型、塑像、影視等手段,系列展示了北洋海軍與甲午戰爭的歷史過程,北洋海軍將士捍疆衛國、勇於犧牲的愛國壯舉。館內收藏展示著許多珍貴的歷史文物,“濟遠”艦前雙主炮、“濟遠”鐵錨、英國皇家海軍訓練用魚雷等海底出水巨型文物,北洋海軍將士委任狀、望遠鏡、指南針、懷表等珍稀遺物,使觀者重溫歷史,睹物思人,炮台上複製的甲午戰爭時期克虜伯大炮,外觀逼真,功能齊備,可以操縱演練,再現北洋海軍輝煌歷史,增進國防海防知識。

館內以歷史文物、圖片資料及沙盤、模型、塑像、影視等手段,系列展示了北洋海軍與甲午戰爭的歷史過程,北洋海軍將士捍疆衛國、勇於犧牲的愛國壯舉。

博物館現推出陳列22個,室內陳列展示面積5000平方米,開放參觀景點6處面積六萬多平方米。

發展宗旨

中國甲午戰爭博物館的發展目標是,在2015年,把該館建成國內外北洋海軍、甲午戰爭的文物史料收藏中心,建成有關北洋海軍、甲午戰爭和近代海防的學術研究中心,建成愛國主義、海洋觀、海防觀教育的中心,建成國內外著名的參觀遊覽勝地。

中國甲午戰爭博物館以愛國主義教育為宗旨,以振奮民族精神為已任,一貫堅持“社會效益至上”的辦館原則,不斷開拓豐富愛國主義教育、海洋觀海防觀教育的廣度和深度,社會宣教工作開展得有聲有色,得到社會各界的廣泛讚譽。15年間,共有1000多萬國內外觀眾,60多位黨和國家領導人,及外國政要、友好團體來館參觀,發揮了巨大的社會效益。先後獲得“全國文化工作先進集體”、“全國優秀社會教育基地”、“全國青少年教育基地”、全國中國小“愛國主義教育基地”、“愛國主義教育示範基地”等表彰和榮譽稱號。