中國現代水利

正文

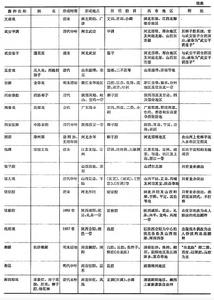

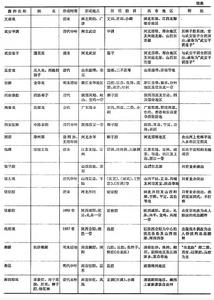

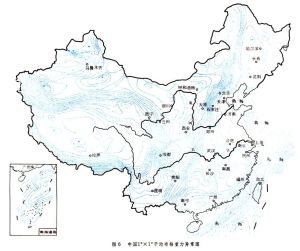

中國過去是農業國,由於水旱災害頻繁,水利在中國占有特殊重要地位,歷代統治者都把興修水利作為治國安邦的大事。水利在中國古代曾經有過輝煌的歷史,但由於長期封建統治,水利事業發展遲緩。1840年鴉片戰爭以後,中國戰亂頻繁,水利建設陷於停滯狀態。直到1930年前後,才修建了一些近代水利工程。在日本的侵華戰爭期間,水利事業不但沒有發展,原有工程也多失修。中華人民共和國建立前夕,僅有防洪堤防4.2萬km,且多殘缺不全,防洪能力很低;庫容超過1億m3的大型水庫6座,超過1000萬m3的中型水庫17座,以及少量的小水庫和塘壩;灌溉面積2.4億畝,保證程度較低;機電排灌、水力發電寥寥無幾。直到中華人民共和國成立後,水利事業才得到迅速發展。水資源開發 中國水資源總量約為28100億m3,其中河川徑流量約 27100億m3,居世界第六位。但人均占有量較低,1988年為2474m3,僅相當世界人均占有量的1/4。中國的年降水和河川徑流量在時空分布上很不均衡。南方多,北方少;全年雨量多集中於汛期,年際間變化也很大,連豐、連枯的年份經常出現。

中國至80年代初,全國已有水利工程設施的最大供水能力逾4700億m3,約占水資源總量的16.8%,其中河川徑流開發利用量逾4100億m3;占河川徑流量的15.3%;地下水開採量為590億m3,淺層地下水利用率達31.5%。全國總用水量(未包括台灣,下同)逾4400億m3,其中農業用水占88%,工礦業用水占10.5%,城市生活用水占1.5%。平均每人每年用水量為460m3,比世界人均年用水量的一半稍多。

中國水資源開發利用程度在地區上很不平衡。南方各河較低,均在17%以下,以西南為最低,不到1%。北方各河流開發利用程度較高,海河已達67.7%,淮河達54.8%,黃河達42.8%。全國地下水的開採主要在北方平原區,海河流域平原區地下水開採率已達84.4%,黃河流域達53.4%,淮河流域達40.1%。一些地區由於地下水超采,形成地下水降落漏斗,甚至引起地面沉降。濱海地區還局部出現海水倒灌現象。

由於北方水資源不足,70年代以來,不少地區和沿海一些城市曾相繼出現水危機,如京津唐地區、山西能源基地、遼河下游地區、河北平原以及沿海一些城市,水資源供需矛盾均十分突出。為了緩解這個地區用水的緊張局勢,除採取節約用水、工農業用水統籌安排和一些臨時應急工程措施外,還陸續興建了一些跨流域調水工程,如引灤入津、引灤入唐、引碧(流河)入大(連)、引黃濟青(島)等工程,但遠未從根本上扭轉這個地區的缺水局面。

水資源開發利用中還存在以下一些問題:①隨著人口的不斷增長,國民經濟的持續發展,和人民生活水平的不斷提高,對水的需求將大量增加。對於北方缺水地區,供需矛盾將更加嚴重。②用水各部門還存在著不同程度的浪費現象,特別是農業用水浪費比較嚴重,絕大部分灌溉渠道沒有防滲設施,還有相當一部分灌區配套不全,滲漏損失很大,一般渠系有效利用係數僅0.4~0.5;工業用水重複利用率低,一般僅30%左右。城市生活及環境用水節約潛力也大。③中國自70年代起開始重視水資源保護,但全國水質污染遠未得到控制,向水域排放的污水還在逐年增加。1988年全國污水排放量達362億t,廢污水約有74%未經處理直接排入水域,有些沿江河的城市下游已出現明顯的污染帶。80年代以來,鄉鎮企業的迅速發展,更使水污染進一步擴大,既加劇了水資源的供需矛盾,又危害了人民健康。④一些水利工程,由於對水資源綜合利用注意不夠,對航運、水產、生態環境等產生了一些不利影響。

水資源開發利用的發展趨勢:①推行節約用水。農業是用水大戶,節水潛力很大,積極推行各種節水措施是必然趨勢。工業方面主要是提高水的重複利用率;在缺水區一般限制耗水量大的工業發展。城市生活及環境用水,需採用節水設備、設定中水道、利用再生水等。②增加水源工程建設。興建大中型水庫,增加河川徑流調蓄能力,提高江河水資源的利用率。③研究和實施跨流域調水工程。有計畫地解決北方地區和沿海城市的缺水問題。④加強水資源的保護工作。實行以防為主、防治結合的方針,切實加強水質管理,修建污水處理設施,控制城市、工廠污水排放標準。⑤統籌考慮有關用水部門的要求,興建綜合利用水利樞紐,力爭一水多用,一個工程發揮綜合效益,使水資源得到充分利用。儘量避免對航運、水產、環境等產生不利影響。

防洪 中國是水災頻繁的國家之一。中國人口、產業主要集中在七大江河的中下游地區及沿海平原地區,面積約74萬km2,人口及工農業產值分別占全國的40%和60%,是中國最富饒的地區。這些地區多在洪水位以下,依靠堤防保護,經常受到洪水的嚴重威脅。

中華人民共和國成立以後,即對原有防洪工程進行恢復和加強。1950年開始對淮河進行全面治理,接著對長江、 黃河、 海河等主要江河開始進行有計畫和系統地治理。到1988年底,全國已建成大型水庫 355座,大型水閘300座,新建加固堤防20萬km,增闢了淮河、海河的入江入海水道,使淮河的排洪能力由8000m3/s擴大到13000 m3/s,海河水系的排洪能力由2400m3/s擴大到20000m3/s以上,還開闢了一些蓄滯洪區。各主要江河已形成比較完整的低標準的防洪體系。

80年代以來,各主要江河的防洪標準:黃河下游約為60年一遇,淮河下游為50年一遇,海河南係為50年一遇,長江、珠江、松花江、遼河、海河北系約為10~20年一遇。全國有防洪任務的城市,除北京、上海、瀋陽、長春、哈爾濱、廣州等城市達到 100年一遇以上的防洪標準外,其餘城市防洪標準都很低。

中國歷來重視防汛工作,其基本方針是“安全第一,預防為主,防重於搶,有備無患”。此外,自50年代起,就採用了洪水預報、洪水警報等防洪非工程措施,對減少洪災損失取得了明顯效果。40年來,中國短期洪水預報已積累有比較成熟的經驗,防洪調度工作也在逐步提高。為了加速信息傳遞,提高預報精度,增長預見期,從70年代末起,在一些大江大河的重要河段、重要乾支流水庫建立自動化測報系統,進行實時在線上洪水預報。

防洪發展趨勢:①中國的防洪任務很重,而防洪工程往往是昂貴的。為了使防洪措施經濟合理,並與國家的負擔能力相適應,以及儘可能地減少洪災損失,採用工程措施與非工程措施相結合是必要的。工程措施主要是繼續加高加固堤防,進行河道整治,建設好分滯洪區,處理好病險水庫,並結合綜合利用,修建必要的防洪控制工程;非工程措施主要是加強預報系統的規劃和建設,做好滯蓄洪區的安全建設和進行必要的生產結構改革,特別要強化滯蓄洪區的人口控制、土地利用和管理工作。②隨著城市化的發展,城市防洪問題日益重要。因地制宜地提高城市的防洪標準,成為勢在必行。遇超標準洪水,還應有非常的對策。③隨著科學技術的發展,洪水預報、警報、監測將有大的發展。

灌溉和排水 中國的特點是人口多、耕地少,可開墾的荒地有限,解決農業的出路主要靠提高單位面積產量。由於天然降水在時空分布上很不均衡,農田往往不旱即澇,農業生產很不穩定。提高單位面積產量,首先需要發展農田水利。

1949年以後,中國的灌溉與排水事業發展很快。至1988年底,全國灌溉面積由2.4億畝發展到7.2億畝,居世界首位。除澇面積已達2.85億畝,占易澇面積的78%;鹽鹼地改良面積為7200多萬畝,占鹽鹼耕地面積的63%。中國在不到全國耕地面積一半的灌溉土地上,生產著全國2/3的糧食,對基本解決11億人口的溫飽問題,起著決定性作用。舉世聞名的四川都江堰灌區,1949年以後進行了改建和擴建,灌溉面積由 288萬畝發展到1100萬畝;1949年以後新發展起來的安徽淠史杭灌區,設計灌溉面積1026萬畝,1985年有效灌溉面積為826萬畝。江蘇江都排灌站,是中國當前最大的抽水排灌工程,裝機49800kW,抽水能力達473m3/s,可把長江水送到徐淮地區和連雲港市,同時還解決了蘇北廣大地區和裏運河沿線的排澇問題,併兼有航運、城市供水和工業供水等效益。

中國在發展灌溉的同時,還因地制宜地對旱澇漬鹼進行綜合治理,如黃淮海平原旱澇鹼綜合治理,江蘇里下河地區的旱澇漬治理等,都取得了成功的經驗。在解決灌溉水源方面,中國從50年代起,就採用蓄引提相結合,和注意到多種水源的聯合運用,不少地區已把主要水源(如水庫或引水)工程與灌區內塘壩蓄水工程結合起來,渠灌與井灌結合起來,不僅提高了灌溉保證程度,而且有利於維持灌區地下水位,防止土壤次生鹽鹼化。

中國灌溉面臨的主要問題是:已成灌區的灌排系統不夠完善,渠道利用係數低,水量浪費大;工程設施老化失修,效益衰減。由於水土資源自然條件及經濟條件的限制,發展新的灌溉工程越來越困難。因此,將來可能發展的灌溉面積是有限的。

為滿足人民生活和國民經濟發展的需要,農田灌溉排水的發展趨勢是:①主要依靠對現有灌區實行技術改造,實現節水、節能、 節約耕地、 改良土壤、降低運行成本等主要目標。鞏固改善現有灌區,提高供水質量。使現有灌排面積成為持續穩產高產的糧食與經濟作物的生產基地。②對中低產田改造進行旱澇鹼或旱澇漬綜合治理,以增加農業產量,提高經濟效益。③在缺水地區,對農業結構進行必要的調整,限制耗水量大的水稻種植面積,研究推廣節水農業和旱作農業。④加強土地管理,防止耕地和有灌溉設施的農田被破壞占用,保持灌溉面積不致縮減,並能適當擴大。⑤結合農業技術,提高單位面積的糧食產量,以適應社會對糧食的需要。

水力發電 中國水能的理論蘊藏量為6.76億kW,其中可能開發的裝機容量為3.78億kW,年發電量1.92萬億kW·h,均居世界首位。中國水能資源雖然豐富,但地區分布很不均衡。在可開發的水能資源中,東北、華北、華東三個地區僅占6.8%,中南地區占15.5%,西北地區占9.9%,西南地區占67.8%。大型水電站多集中分布在西南四省。

中國現代水利

中國現代水利 中國現代水利

中國現代水利航道和港口 中國水運資源豐富,長江、黃河、珠江、淮河、海河、遼河、松花江等七大水系,以及貫穿南北的京杭運河,河流總長43萬km。

中華人民共和國成立以來,為適應水運事業的發展,對主要河流,如長江、珠江、淮河、松花江、閩江等水系及京杭運河等進行了整治和航道建設。在開闢新航道的同時,對原通航河道也進行了一系列治理。至1988年底,全國內河通航里程由1949年的約7萬km發展到10.9萬km(枯水期水深0.3m以上),其中水深大於1m的5.8萬km。在內河航道中,有300t級航道 13023km,占通航里程的12%;500t級航道9309km,占8.5%;1000t級航道5273km,占4.8%。長江幹流航道實現了全線夜航。淮河以南各河枯季流量大,冬季不封凍,可全年通航;淮河和秦嶺以北各河,枯季水深小,有的冬季封凍,大多只能季節通航。

在航道建設的同時,還對主要港口進行新建和擴建,長江幹流建設了南京、 鎮江、 張家港、南通四大港口,新建武漢、九江、黃石、蕪湖四個外貿碼頭,擴建枝城、武漢、裕溪口等煤炭碼頭,其他河流也建成了一批重點港口。

隨著航道、港口條件的改善,船舶噸位的加大,客貨運輸得到大量發展。全國內河貨運量已由1952年的4505萬t發展到1987年的3.57億t(包括集體、個人在內為5.07億t),貨運周轉量由1952年的75.9億t·km發展到1987年的 954億t·km(包括集體、個人在內為1096億t·km)。1988年,長江航道的通過能力,比1949年提高了20倍,長江幹線貨運量由1952年的 430萬t躍升到1.69億t。京杭運河蘇北段,經過二期整治工程,可常年通航1000t級船舶,年運量達2000萬t,比1958年前增加了20倍。

水運仍是中國交通運輸上的薄弱環節。今後發展趨勢是:繼續提高和改善航道通航標準,加強港口現代化建設,逐步實現水系溝通、乾支協調、水陸銜接、四通八達,組成現代化的綜合運輸網。

水土保持 中國是一個水土流失比較嚴重的國家。全國水土流失面積150萬km2,主要分布在四大地區:即黃土高原區,流失面積為43萬km2,是世界聞名的水土流失區;江南丘陵山區,流失面積46萬km2;北方土石山區,流失面積54萬km2;東北黑土山丘地區,流失面積10萬km2。至1988年底,已初步治理51萬km2,占全國水土流失面積的1/3,其中黃河中游地區初步治理14萬km2,占黃河水土流失面積的32%。40年來,水土保持治理措施不斷完善,技術水平也不斷提高。近年來,在總結過去經驗的基礎上,採用工程措施、林草措施和耕作措施相結合的方法,並以戶包和小流域治理為基礎,實行系統治理和連續治理,成效有所提高。由於已經治理的面積比重不大,有相當一部分地區治理標準不高;同時隨著人口的劇增,人類活動的增加,加劇了侵蝕的發展,以致水土流失依然嚴重。

水土保持的發展趨勢是:繼續實行以預防為重點、防治並重、治管結合的方針,以小流域綜合治理為基礎,採用工程措施、林草措施和耕作措施相結合的方法,實行綜合治理。重點抓好流失嚴重地區的防治。在治理過程中,要把社會效益、生態效益與經濟效益緊密結合起來。

大壩工程 1949年以後,中國大壩發展很快,不僅數量多,而且壩型也多樣。至1988年底,全國已建成大型水庫355座,中型水庫2462座,小型水庫8萬餘座。在已建水庫中,多數為土石壩。據1986年統計,中國15m以上的大壩為18820座,占世界總數的51.5%。其中15m以上的各種拱壩800餘座(1985年),約占世界已建拱壩總數的1/4強。已建的最高土石壩是台灣省的曾文壩(高133m),大陸最高的土石壩是陝西省石頭河粘土心牆壩(高114m);最高的漿砌石壩是河南省群英壩(高100.5m);最高的混凝土重力壩是貴州省烏江渡水電站混凝土重力壩(高165m);最高的寬縫重力壩是浙江省新安江水電站大壩(高105m);最高的雙曲拱壩是台灣省的德基壩(高181m);最高的重力拱壩是青海省龍羊峽水電站大壩(高178m);最高的支墩壩是浙江省湖南鎮壩(高129m)。此外,還有許多大頭壩、平板壩和連拱壩等。碾壓混凝土壩及瀝青面板支墩壩、混凝土面板堆石壩等也在開始興建。

大壩建設的發展趨勢:①隨著科學技術的進步,新型材料的不斷出現,高速電子計算機和高效能大容量施工機械的發展,大壩建設速度和新壩型的發展將會進一步加快。②由於岩土力學理論的發展和基礎處理技術日益提高,增加了在地質條件較差的基礎上修築高壩的可能性。③中國水力資源多集中在西部地區,交通不便,地質條件複雜,利用當地材料築壩,將受到重視。