由來

中國木偶藝術,古稱傀儡戲,是中國藝苑中一枝獨秀的奇葩。歷史悠久源遠流長、品種繁多、技藝精湛。

中國木偶戲

中國木偶戲河南安陽殷墟出土了奴隸陶俑(商代,前16世紀初棗前11世紀),春秋、 戰國(前770棗前221)有了木俑(其中包括部分“樂俑”)。長沙馬王堆西漢墓發掘出的樂俑、歌舞俑,工藝、種類和造型水準較前朝又有很大進步。這便是最初的木偶,它經歷了一個由工藝到表演的變化過程:由祭儀而成了喜慶娛樂活動的一種方式。

概述

木偶藝術是藉助木偶為表演媒介的。木偶是如何產生的?迄無定論。河南安陽殷墟出土了奴隸陶俑(商代,前16世紀初棗前11世紀),春秋、戰國(前770棗前221)有了木俑(其中包括部分“樂俑”)。長沙馬王堆西漢墓發掘出的樂俑、歌舞俑,工藝、種類和造型水準較前朝又有很大進步。這便是最初的木偶,它經歷了一個由工藝到表演的變化過程:由祭儀而成了喜慶娛樂活動的一種方式。

1979年,山東萊西縣院裡鄉岱墅村發掘的一具高193厘米的大木偶,肢體由13段木條組成,關節可活動,坐、立、跪兼善。它的發現,一則體現了木偶自喪葬而娛人的過渡;再者表明,木偶製作已達到與真人無二、活動裕如的境地,這為木偶戲的萌芽奠定了堅實的物質基礎。因而多數人認為,中國木偶藝術“源於俑”(服侍木俑、木樂俑、可活動的木歌舞俑)。

發展歷程

辛亥革命(公元1911年)初,清朝的封建統治雖逐漸消亡,但全國各地的木偶戲,除個別地區曾嘗試演出“文明新戲”外,大部分地區仍舊演出傳統劇目,大體上仍是清代末年的原貌。

|

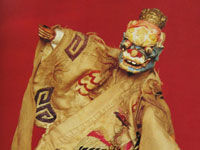

| 中國木偶造型藝術 |

上海文化人對傳統木偶戲的關注及勇於革新的精神是可貴的,他們初步為木偶戲確立的編劇、導演、設計、製作、舞台美術等方面的分工合作,對後來傳統木戲的全面發展是有益的。繼上海文人化人之後,由吳荻舟編劇,溫濤導演兼演員、人物造型、服裝設計等,請桂林青年學生協助演出的提線木偶戲《詩人與國王》,於1944年在桂林舉辦的西南第一屆戲劇展覽會中演出,引起強烈反響。辛亥革命後到四十年代末,除文化人在上海、北京、天津等幾個大城市對傳統木偶進行改革外,全國各地的木偶戲基本上屬於傳統的戲曲型。

遍布村村寨寨的戲曲型木偶戲,在抗日戰爭期間,曾一度衰落,抗戰勝利後又很快興盛起來。四十年代是木偶戲的鼎盛時期,各地演出的不同種類的木偶戲,因為經濟條件所限,演出設備簡陋,但藝人的高超演技讓觀者入迷,看木偶戲成為廣大農民不可或缺的娛樂活動之一。同時這些走南闖北以賣藝為生的演出活動,為後來木偶戲的發展積累了寶貴的經驗。

五十年代初,大陸各地的木偶戲班社,大多組成了由政府出資,並派新文藝工作者參加行政管理和藝術創作的縣、市、地區、省屬的木偶劇團。這一在體質上的變革,為全面提高木偶戲的藝術水平,提供了經濟、人才方面的保證。從五十年代中期開始各地的木偶劇團陸續組成中國木偶藝術團代表國家出國訪問演出。

1955年4月,在北京舉辦了首屆全國木偶戲、皮影戲觀摩演出會。這是自中國木偶戲、皮影戲產生以來,前所未有的盛大集會。演出木偶戲劇目,大部分是傳統劇目,但大多是在思想內容方面賦予了新意的改編劇目。

五十年代中後期,古老的民族藝術引起了有關部門的關注,一向難登大雅之堂的木偶戲開始走出國門,同時木偶藝術的新品種——木偶電影,逐漸形成。

1960年1月,在北京舉辦了第二屆全國木偶戲、皮影戲觀摩演出會。這屆演出的木偶戲劇目,除了改編的傳統劇目外,新創作了民間故事劇、童話劇、神話劇及從不同角度反映現代生活,特別是反映現代兒童生活的劇目。從五十年代初到六十年代中期的十多年間是中國木偶藝術蓬勃發展的時期。

自六十年代中期到七十年代中期的“文革”期間,木偶藝術受到了嚴重的摧殘。

|

| 《轅門斬子》 |

1975年12月,在北京舉辦了第三屆全國木偶戲、皮影戲調演。這屆調演是在“文革”後期舉辦的,木偶戲還沒有擺脫“文革”的影響。參加調演的劇目雖是單一的現代題材,但在移植劇目的情節處理、現代人物的造型、音響效果、舞台美術等方面都進行了有益的嘗試。

八十年代初,中國木偶皮影藝術學會成立,木偶戲科研活動和演出活動掀起一個高潮。

1981年11月,在北京舉辦了第四屆全國木偶戲、皮影戲觀摩演出會。

八十年代中後期,隨著對外文化交流的深入開展,各地木偶劇團應邀紛紛出國訪問演出,同時國內先後舉辦了多次國際木偶戲的觀摩、演出交流活動。

從七十年代後期到1990年,中國木偶戲由“文革”時期的低谷,沖向新的藝術高峰。

2006年5月20日,木偶戲經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

國際交流

中國木偶藝術對外傳播的歷史,源遠流長。早在唐、宋時期,就已向外流傳。明、清時期,流傳的區域更為廣泛。在二、三十年代,日本、蘇聯及南洋各國都曾有河北省扁擔戲藝人的足跡。

大約從五十年代中期開始,出國演出的團體大多由政府組織派遣,代表國家出訪。如1956年,由北京、福建、湖南組成的中國木偶皮影藝術團,曾赴捷克、蘇聯、波蘭訪問演出。

六十年代初,由福建、廣東組成的中國木偶藝術團,曾參加在羅馬尼亞布加勒斯特舉行的第二屆國際木偶聯歡節。

自六十年代中期始,代表國家出訪的木偶藝術團,大多數由全國各地的木偶劇團單獨組成。

七十年代末,北京中國木偶藝術劇團,參加了在南斯拉夫薩格勒布市舉行的第十一屆國際木偶節。這次木偶節鼓勵演出的劇團使用世界語。中國木偶劇團演出的橛頭木偶《大鬧天宮》,獲得最佳藝術獎、兒童評選獎(由兒童投票產生)、世界語演出集體獎、個人語言三等獎。

八十年代,可謂是中國木偶藝術出訪最頻繁的時期。全國各省、市的木偶劇團在這一時期大都陸續出國訪問。如八十年代初,泉州木偶劇團曾在菲律賓輪換演出提線木偶戲《火焰山》、《水漫金山》、《智取大名府》、《千桃岩》等11個劇目。

八十年代中期,陝西民間藝術劇院曾赴德國(當時的聯邦德國)參加柏林藝術節。

自五十年代中期以來,大陸各地的木偶劇團曾先後到捷克、蘇聯、波蘭、匈牙利、法國、瑞士、南斯拉夫、蒙古、羅馬尼亞、澳大利亞、日本、美國、加拿大、丹麥、挪威、荷蘭、比利時、菲律賓、新加坡、德國、伊朗、巴西、斐濟、新喀里多尼亞、泰國、奧地利、西班牙等國訪問演出或參加藝術節。台灣的布袋戲也曾到歐洲、美國、日本、韓國等地演出。獨具特色的中國木偶藝術,得到了國外各界人士的好評,並且在各種木偶節中,多次獲獎,為國家贏得了榮譽。

隨著中國木偶藝術在國際上的影響逐步擴大,來中國學習木偶表演或研究木偶藝術的留學生及中國從事木偶藝術的專家出國講學、木偶造型出國展覽,也逐漸增多。

中國木偶戲不僅在國外演出備受讚賞,同時也得到了專程到中國考察木偶戲的各國木偶專家的高度評價,日本銅鑼劇團團長宮原大刀夫考察了漳州、泉州的木偶戲後說:“福建有兩個世界第一:漳州的布袋戲世界第一;泉州的提線戲世界第一。”

各地從事木偶藝術的專家,除給留學生講課外,還應邀出國講學。中國木偶藝術一面向外傳播,一面也博採眾長,學習和借鑑外國木偶藝術的先進經驗。值得一提的是八十年代末,泉州曾舉辦了兩次中國泉州國際木偶節。參加演出的除中國的劇團外,英國、日本、菲律賓、美國、哥倫比亞、義大利、羅馬尼亞、西班牙、德國、奧地利等10個國家的12個木偶劇團也來參加了木偶節的活動。

宋代木偶類型

隋唐宋元時期的木偶藝術

隋朝“水飾”表演中的機關木人的表演雖不是木偶戲,但機關木人的製作以及所表演的人物故事對隋代木偶戲的製作及表演內容有直接影響。

“水飾”表演可以說是隋唐至元朝時期的機器人表演。隋朝黃袞根據《水飾圖經》,用木製成“水飾”,供隋煬帝玩樂。“水飾”有木刻堯舜坐舟於河、大禹治水、秦始皇入海見海神、漢高祖隱芒碭山、漢武帝泛樓船於汾河、屈原投汨羅江、巨靈開山、長鯨吞舟……等。隋代杜寶《大業拾遺記》說,隋煬帝嘗為“水飾”,“有七十二勢,皆刻木為之。或乘舟,或乘山,或乘平洲,或乘盤石,或乘宮殿。木人長二尺許,衣以綺羅,裝以金碧,及作雜禽獸魚鳥,皆能運動如生,隨曲水而行。

唐朝是我國文學藝術空前發展的時期,也是歌舞戲與參軍戲爭奇鬥豔的大發展時期。在唐朝文化藝術全面發展的客觀條件下,木偶藝術也得到迅速發展。唐代的木偶戲既在“閭市盛行”,又經常在貴邸演出。《北夢瑣言》載:鎮蜀要人崔安潛也“頻於使宅堂前弄傀儡子,軍人百姓,穿宅觀看,一無禁止”率“眾千餘人”的叛將龐勛深知百姓愛看木偶戲,“每將過郡縣,先令倡卒弄傀儡,以觀人情,慮其邀擊。”可見唐代的木偶戲,已成為舉國上下喜聞樂見的藝術形式。敦煌莫高窟第31窟窿頂東北側的壁畫《法華經變.隋喜功德品》,畫二位少女,身高約20厘米,一少女手舉人形木偶,做逗引狀,另一少女做欲奪狀。從畫面看,大約是初期的杖頭木偶。

宋代的雜劇與南戲較唐代的歌舞戲、參軍戲更為完善。宋代的木偶藝術較唐代也更為多姿多采。不僅可以編演雜劇表演的故事內容,還可以編演“說話”藝術講述的故事內容。

宋代的“弄傀儡”有五種類型:

一、“懸絲傀儡”,即提線木偶。這一類在唐代已產生,宋代進一步發展。

二、“杖頭傀儡”,唐代雖已產生,但尚屬仗頭木偶的雛型。宋代的杖頭木偶已較為完善。

三、“水傀儡”,大約是在三國時的“水轉百戲”、北齊時的“以水為激輪”的“機關木人”和隋朝“水飾”的基礎上形成的。大略可以斷定宋代的“水傀儡”,已不是靠水力使木偶活動的“水轉百戲”,而是由情節的木偶藝術。宋代的“水傀儡”一直流傳到清代才逐漸失傳。

四、“藥發傀儡”系借藥力的爆炸使其活動。今之所謂‘焰火’,每有人物隨火光而出現,或即此項遺制。今陝西蒲城縣尚流傳以火藥為動力,製作精巧,然點後能映出《天女散花》、《武松打虎》、《唐僧取經》、《劈山救母》等百餘種人物故事片斷的焰火表演,名曰“桿火”或“架子火”。“藥發傀儡”的製作方法及表演形式未見記載。周貽白先生推斷:“既稱‘藏壓’,或系借藥力的爆炸使其活動。今之所謂‘焰火’,每有人物隨火光而出現,或即此項遺制。”

五、“肉傀儡”,大約是在南宋始出現的新種類。有人認為“肉傀儡”有兩種表演形式:一、“是藝人用手指套著木偶頭耍的一種傀儡戲,今福建省稱之為布袋戲的就是這一種。”二、“用小兒、後生輩裝扮的一種也叫肉傀儡。

宋代的“弄傀儡”,不僅表演內容豐富,表演形式多樣,而且表演團體眾多,遍及全國各地,他們除經常在城市的勾欄及村鎮的街巷中演出,也被徵到宮中演出,不僅深受百姓喜愛,同時受到上層人物的青睞。

從古籍的記載和保存下來的詩文、圖畫及出土文物,可以看出宋代是中國木偶藝術最興盛的歷史時期。

元朝是中國戲劇的黃金時代,光芒四射的元雜劇為中國的文學史、戲劇史增添了光輝。與戲劇藝術息息相關的木偶藝術在元朝也獲得了進一步發展,只是記載元代木偶藝術的資料很少,目前僅有《朱明優戲序》及《觀傀儡詩》等兩三種。

歷史

中國木偶戲“源於漢,興於唐”

中國木偶藝術的起源與形成,迄今無定論。由人(演員)藉助木偶(角色),當眾表演人物故事,具有戲劇藝術要素的木偶戲(傀儡戲),在中國何時形成,古籍沒有明確記載。因而學者們對中國木偶戲形成的年代,推斷不一。對於木偶成為表演藝術的工具,較為普遍的觀點是:“源於漢,興於唐”。

19世紀以來,人類學家認為由於史料不足,已無法確切考證戲劇藝術的起源,然而假設各民族的文化進展,都經過某些類似的過程,觀察現存的原始社會的宗教祭典儀式,仍然可以發現戲劇藝術起源的活動,可以推知早期的人類必然有相同的文化模式。繼之經過各學派的修正,多數學者認為戲劇藝術源於宗教儀式之說,最為確切。中國的木偶藝術不僅與宗教儀式有密切的關係,同時還涉及到由土、木等製成的偶人,因而它的起源更加模糊不清。

木偶藝術是藉助木偶作為表演媒介的。木偶是如何產生的這一問題,可以追溯到商代(約公元前17世紀初至公元前11世紀)奴隸殉葬的習俗。從安陽殷墟中發掘出的大量殉葬奴隸的遺骨和三件帶枷的奴隸陶俑,可知商代後期已用陶俑殉葬。在西周時代(約公元前11世紀至公元前711年)出現了謂之“芻靈”的“束草為人形”,用為明器葬於墓中。大約到了春秋、戰國時代(公元前770年至公元前221年),用於殉葬的則是稱之為“俑”的“木偶人”,“俑”是由古代社會人殉的習俗逐漸演變而出現的。

根據已出土的古墓中俑的變化與祭亡靈所保留的木偶表演儀式,愈來愈多的研究者認為中國的木偶藝術“源於俑”。與木偶藝術直接相關的是木俑,其發展木約經歷三個階段:一、服侍木俑;二、木樂俑;三、可以活動的木歌舞俑。

目前所見的文獻記載,木偶成為表演藝術的工具,最早始於漢代。木偶戲表演最初是模仿人的表演動作,儘管後世的人戲保留了很多木偶戲的痕跡,而從木偶戲的形成過程看,木偶戲是隨人戲的逐漸成熟而日臻完善的。

“郭禿”的故事與木偶戲的發展

北齊時代,由人表演的戲劇藝術獲得發展,同時利用水的流力,製作“機關木人”的技藝也達到較高的水平。這一時代還出現了“傀儡子”表演“郭禿”故事的木偶藝術。

《顏氏家訓•書證》載:“或問:俗名傀儡子為郭禿,有故實乎?答曰:《風俗通》云:‘諸郭皆諱禿’。當是前世有姓郭而病禿者,滑稽調戲,故後人為其象,呼為郭禿,猶文康象庚亮爾”。這一記載為探尋中國木偶戲形成的年代提供了重要蹤跡。北齊以前是否出現了木偶表演“郭禿”故事的“傀儡子”,史跡難尋。不過北齊以後的唐代木偶戲,仍在表演“郭禿”故事。

宋代是我國木偶戲空前興盛的時期,維妙維肖的木偶戲,激發了宋代文人的詩興,許多文人寫了詠木偶戲的詩文。宋代文人詠木偶戲,雖多是借觀木偶戲抒發感概之作,但從詩文中可窺視出“郭禿”仍是宋代木偶戲中的重要人物。楊大年《傀儡詩》云:“鮑老當筵笑郭郎,笑他舞袖太郎當”;吳潛《秋夜雨•依韻戲賦傀儡》云:“誰知鮑老從旁笑,更郭郎搖手消薄。”;劉克莊《無題二首》云:“郭郎線斷事都休,卸了衣冠返沐猴”。

至遲在元、明之際形成的陝西合陽線戲(提線木偶戲)至今仍保留著一個特殊的角色,名“來報子”(癩皰子),在偏僻的山村有用了數輩的“來報子”的形象。其造型是“發正禿”,臉譜近似戲曲中的丑角。老藝人說“來報子”可以演多種人物,其特點是幽默風趣的滑稽表演。據說“來報子”原姓郭,雖不能斷定“來報子”就是“郭禿”,但“來報子”的造型及表演特色,仍保留了北齊“郭禿”的痕跡。

從唐代的“郭公”、宋代的“郭郎”到全陽線戲的“來報子”,可看出北齊的“郭禿”對後世木偶戲的深遠影響。

古代的木偶戲

中國木偶戲

中國木偶戲清代(公元1616棗1911年),杖頭木偶遍布四方,行當眾多。杭州有“木人戲”,廣東有“抓頸”杖頭,四川杖頭有大、中、小三種形式,山西杖頭分晉中、晉南兩種。北京杖頭,多“內庭供奉”,時稱“大台宮戲”,實為一種特殊形態的“京劇”,許多名伶如金秀山、劉永春等都“鑽筒子”客串過,京城木偶也有“四大名班”(“四義班”、“金麟班”等)。陝西合陽線戲,明代已有發展,乾嘉年間,流行於山、陝、豫三省毗連的30餘縣,僅合陽就有戲班30多個。杭州、泉州班社林立,上杭提線木偶光緒時鼎盛,江蘇提線木偶清末便風靡海外(東南亞地區)。流傳粵東、閩西的鐵枝木偶,清末成型,紅極一時。陝西蒲城的“火神會”,以“藥發傀儡”形式演《天女散花》、《武松打虎》、《三打白骨精》等故事,是清代此類木偶戲的重要標誌。

現代木偶戲

到了孩子們的暑假,木偶戲的演出又成為孩子們文化生活的一部分。近年的木偶戲演出已經早已不是我們想像中幾根繩

中國木偶戲

中國木偶戲其實木偶是比人更自由的東西,我們應該讓舞台上的木偶做些人做不到的事情。現在的情況卻是,木偶總在模仿真人,或是模仿古代戲曲。但願我們的木偶能比生活更加誇張、奇妙、浪漫和充滿幻想。藝術傾向應該從仿真的圈子中走出來,更多地塑造童話形象。