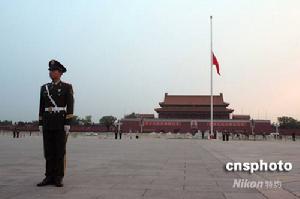

2008年5月19日天安門下半旗為地震死難者誌哀

2008年5月19日天安門下半旗為地震死難者誌哀為表達全國各族人民對四川汶川大地震遇難同胞的深切哀悼,國務院決定,2008年5月19日至21日為中國哀悼日。在此期間,中國和各駐外機構下半旗致哀,停止公共娛樂活動,外交部和中國駐外使領館設立弔唁簿。5月19日14時28分起,中國人民默哀3分鐘,屆時汽車、火車、艦船鳴笛,防空警報鳴響。

概述

2008年5月19日是中國各族人民為悼念四川汶川大地震遇難者而設立的3天全國哀悼日的第一天,海外媒體

中國哀悼日

中國哀悼日當天紛紛報導在中國各地舉行的各種悼念活動,特別集中報導了當天下午的舉國默哀活動。“全國下半旗”、“取消公眾娛樂”、“聖火暫停傳遞”、“車船停駛鳴笛”、“防空警報迴響”、“行人肅立低頭”,這是海外媒體描述中國哀悼活動時最頻繁使用的辭彙。海外媒體紛紛強調,這是中國首次為重大災難遇難者舉行全國性的哀悼活動。

公開建議

在中國國務院公布全國哀悼日之前,復旦大學教授、歷史地理學家葛劍雄曾於2008年5月16日公開建議,以2008年

中國哀悼日

中國哀悼日5月19日為全國哀悼日,“以表達全國人民對這次地震災害中的罹難者、在救災中的犧牲者的哀思,並向全世界昭示中國政府和中國人民對生命的關愛以及億眾一心救災重建的決心”。

在“頭七”之日設立哀悼日,首先因為這是我國民間的風俗,先秦時就已開始用這種形式祭奠和紀念逝者。其次是7天過去了,這是一個承上啟下的時間,可以騰出一點時間來安撫失去親人的人們,來凝聚全國的人心,繼續留下希望,驅走悲傷的陰影。另外設國家哀悼日也是國際慣例。2001年“9·11”事件發生後,美國將2001年9月14日定為全國哀悼日。葛劍雄認為,中國歷史上也有這個傳統,不過一般是為皇帝設立的,惟有這一次是為普通人設立。這是一個很大的進步,這才是真正的“以人為本”。

行為指南

第一、三天國喪期間,著裝要正式、肅穆,不要穿戴太時尚或者顏色鮮艷的衣服、鞋帽,女同志不要用鮮艷的口紅眼影化彩裝,不要佩戴時尚的首飾;

中國哀悼日

中國哀悼日第二、工休的時候不許開音樂、不許打牌,不許打鬧嬉戲;

第三、要注意維護公共場所的氣氛,在街上行走的時候,不要三五成群的嘻鬧;

第四、下班之後不要出入舞廳、卡拉OK廳、檯球社,也不要在家裡放歌曲,唱卡拉OK、舉辦朋友聚會;

第五、可以佩戴一些表示哀悼、追念的標誌或飾品;

第六、今天下午,停止工作三分鐘。具體時間從5月19日14時28分起;

第七、這是第一次為百姓舉行國喪,中國的百姓會不習慣、不重視,也不知道該怎么做,希望大家儘量在親朋好友中傳遞這些信息,並隨時糾正看到的不正確行為。

關於默哀

如果您正行走,請您靜立三分鐘;如果您正坐著,請您起身三分鐘;如果您正駕車請您提前靠邊停車並鳴笛三分鐘;如果您正駕船,請鳴笛三分鐘。如果您真的無法施以行為,那就請在心中默哀三分鐘吧!

哀悼祭文

遙向西南之天,謹以心香一瓣,恭祭於六萬餘亡靈之前:蜀山蒼翠,蜀水融泄;工農協諧,弦歌不歇。不期天

那一夜燭火照亮了中國

那一夜燭火照亮了中國降奇災,地維乍裂,山崩石傾,屋坍梁折。百村震平,十縣盪決。千人之校頓毀,四世之家遽滅。琅琅童聲,忽然而絕;哀哀母號,繼淚以血。悲夫妻之驟離,益知情切;羨鄰家之同死,無從傷別!白髮訣英年之子,孤兒憶慈母一瞥。人逢其凶,地陷其孽。舉國之殤,全民同咽。

有淚同傾,天墜同擎。守護天府,九州一聲。傘落如花,十萬天兵;中外馳援,急以見誠。主席呼號於餘震之頃,總理迂迴於斷阻之程。扶危拯絕,皆陌生之手;回陽照暗,乃五角之星!救孤以乳,療心以情。揩乾血跡,撫慰伶仃。後死之士,奠告亡靈:當使老者安之,少者有成;鄉樹重綠,家國重寧。嗚呼尚饗!

社會關注

為表達全國各族人民對四川汶川大地震遇難同胞的深切哀悼,國務院發布公告,決定2008年5月19日至21日為全國哀悼日。經與國際奧委會協商,北京奧組委決定,在此期間,北京奧運火炬將暫停傳遞。

為普通百姓設立全國哀悼日在中國極為罕見,外國媒體對此進行了廣泛報導,中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮稱,無論從內政外交上來說,這都是一個值得肯定的決定。復旦大學國際問題研究院常務副院長沈丁立建議,

中國哀悼日

中國哀悼日將每年的5月12日定為國家自然災害日。國外各大媒體都刊發了哀悼日的報導。美聯社的報導題為《中國宣布為地震遇難者哀悼三天》,路透社的報導題為《為3.25萬地震死難者哀悼三天》,法新社的報導包括《地震死亡人數上升,中國宣布哀悼》和《奧運火炬為地震哀悼暫停三天》等。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮回憶說,毛主席和周總理在1976年逝世時,曾經設定過全國哀悼日;另外1999年南聯盟使館被炸,三名駐外人員遇難後,使館和政府單位也降過半旗,不過這次是為普通百姓設立全國哀悼日。金燦榮說,為了巨大生命損失而設立哀悼日,對外來說,這是符合國際慣例的做法,表明中國變得越來越正常,更容易被世界接受。對內而言,表明政府更關注民生,體現了“你痛就是我痛”,即老百姓的痛苦也是政府的痛苦,可以凝聚人心,建立了一種中國國民的認同。無論對內對外,為地震遇難者設立全國哀悼日,都是值得肯定的。火炬傳遞停三天,這也值得肯定。奧運雖然是大事,是人心所向,但在生命損失的慘劇前,奧運應該讓路。

復旦大學國際問題研究院常務副院長沈丁立認為,在現代政治中,設立全國哀悼日體現了政府的公共領導能力,顯然,中國政府也開始用這種方法引領人民,有利於提高政府在人民心中的可信度。沈丁立建議,應該將每年的5月12日定為國家自然災害日,每年的這一天進行悼念,並進行地震和其他自然災害的演習,提高人們的憂患意識,並對在災害中逝世的人表示悼念。沈丁立歡迎暫停奧運火炬傳遞的決定,因為“與奧運火炬相比,人們顯然更重視生命”。

哀悼情景

2008年

2008年5月19日,天安門廣場哀悼遇難同胞

2008年5月19日,天安門廣場哀悼遇難同胞美國有線電視新聞(CNN)在中國舉國默哀3分鐘後,發表了題為《情感在中國舉國默哀中流淌》的報導。文章說,在四川省的省會城市成都,數千百姓的情感在哀悼活動得到了宣洩。在180秒的哀悼活動結束後,他們高喊著支持災區的口號。CNN現場記者口述說:“在靜默的那一刻,所有人的手緊緊握在一起,一些人哭泣著,他們對於如此多人的遇難感到難以置信和震驚。”

媒體反映

英國路透社記者從四川平通鎮發回報導說,從四川省城市的抗震帳篷中到北京天安門廣場上,警報悲鳴、億萬中國人靜立三分鐘為上萬名在四川大地震中遇難的同胞默哀。報導說,在大地震中幾乎被完全損毀的平通鎮,一位警察何琳(音)說:“我認為這三分鐘十分重要,它代表著每一個同胞,從中央到每一名百姓都在牽掛著我們,因為此次地震比一場戰爭還要慘烈。”在北川,數百名的救援人員低頭鞠躬,而用小樹枝做成花圈平鋪在地上。“我們感到特別心痛,許多人沒有能夠獲救。”一位戰士站立在學校的廢墟上說道。

天安門廣場的哀悼活動

天安門廣場的哀悼活動日本媒體從聽到“哀悼日”的訊息後,馬上都作出相應報導,基本都將中國政府決定原文一字不落地進行報導。全國默哀後,網上馬上就介紹了全中國一片哀悼肅穆的場面。

在北京,歐盟歐洲委員會駐華代表團降半旗向地震災區遇難者致哀。13億中國人的集體默哀也感動了世界各國的人們。在地震多發國日本,民眾對中國舉國默哀的表達方式感同身受。

一位日本中年律師對《環球時報》記者說,中國政府與人民的默哀,不僅是感情真實流露,也是人道理性的表達。他還說,此次汶川大地震是人類共同的災難,不僅中國,世界各國都應表達這種哀悼。 另一位研究東洋美術專業的大學女教師說,她喜歡四川的石窟等文化遺產,每次到四川都要去臥龍的大熊貓基地。她說,她在四川拍攝到的那些栩栩如生的石雕佛像都像是自己的老朋友,她惦記著那些它們。“我們悼念那些死難的亡靈,也不要忘記存在於此寶貴的人文和自然遺產。”

哀悼活動引起世界關注

哀悼活動引起世界關注莫斯科時間2008年5月19日上午10時28分(台北時間14時28分),中國駐俄羅斯大使館舉行了哀悼儀式,俄羅斯弗拉基米爾州藝術團團長塔吉亞娜 奧茲多耶娃女士當時恰好在使館附近。“聽見使館裡傳出來的哀鳴聲,我覺得非常哀傷”,塔吉亞娜說,因為近期要到中國去,她很關心中國地震的事情,希望中國能將損失降低到最低。

在俄羅斯聯邦委員會工作的葉蓮娜巴達耶娃對《環球時報》記者說, 中國人舉國默哀的一刻,她的心情很沉重。“衷心希望所有的中國朋友和家人平安無事”。

在首爾,韓國外交安保研究院教授丁相基對《環球時報》記者說,看到地震災害讓中國人民飽受磨難,作為中國的鄰國,韓國國民心裡也感到十分難受。中國政府規定全國哀悼日,讓每一個中國表達了心中的悲傷之情,而每一個中國人的凝聚力也變得更強了。

以人為本

海外很多媒體在報導中,都將目光對準了中國此次哀悼的意義,稱這是幾十年來第一次為普通民眾舉行的全國性的哀悼,體現了中國政府“以人為本”的執政理念。英國《金融時報》以《中國的國殤日》為題報導了中國全國哀悼日的情況。文章稱,中國的此次國難,不僅可成為整合民心、提升凝聚力的轉折點,亦可為中國轉型期社會治理改

中國哀悼日

中國哀悼日革帶來新的路子。中國國旗,自建國以來第一次為逝去的平民降落。不僅如此,政府還把奧運火炬傳遞暫停三日,展現出融入國際社會的中國新思維。

德國《明星》周刊報導稱,在中國,“強烈的愛國主義情緒與幫助地震災民的願望融合在一起”、“中國人從沒像今天這么團結過”,世界對中國多了一份理解和肯定。美國《洛杉磯時報》報導稱,設立哀悼日是“越來越人性化的政府努力向民眾提供精神安慰和國家支持的表現”。一些人認為市場經濟改革破壞了中國人的道德架構,但此次地震以及哀悼的場景表明情況並非如此,中國人擁有的基本的莊重和同情心並沒有被個人主義擊敗。

《亞洲時報》報導說,中國領導人設立全國哀悼日,不但有助於團結國人,體現“和諧社會”的精神,也有助於為“解放思想”提供進一步深化、突破的動力。法國華文報紙《歐洲時報》發表題為《國之殤》的社論,認為3天的全國哀悼日彰顯了人道主義思想的光輝,給中華民族增添了新的道德和精神力量。社論指出,近年來,中國領導人堅持“以人為本”、“執政為民”的理念,在執政實踐中取得了民眾的高度信賴。這是“國之殤”感動世界的底蘊所在。