創建

上海震旦大學

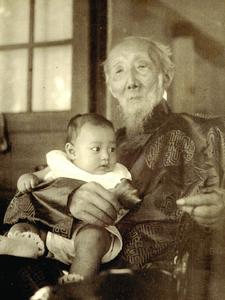

上海震旦大學1902年,馬相伯接受了蔡元培等人的建議,在上海創辦大學,將學校定名為震旦,意謂“中華曙光”。1903年2月28日震旦學院正式成立。耶穌會讓出徐家匯天文台,為震旦提供食宿處,並派出一些傳教士擔任教師。1903年3月開始上課,有學生20人,馬相伯任院長。

到震旦求學的人數增加很快,到1904年初已經翻了4倍。隨著學員的增加,馬相伯求助耶穌會幫助擴建和發展這所剛剛起步的新學院。從安徽調來的耶穌會傳教士F·佩林成為教學研究負責人,他給學院籌集了許多教學設備,用以將中國經典著作譯為西方語言,將西語教材譯成中文。1905年,馬相伯與耶穌教會之間就課程設定和校務管理髮生的衝突,同年8月,馬相伯離開震旦,另創學院--復旦公學(後來的復旦大學)。

震旦學院入學人數在1906年達到172人。1907年,震旦著手在盧家灣區建立一座校園,新校舍占地共約17英畝,位於呂班路(今重慶南路)兩側。1908年,傳教士P·H·阿萊任震旦教務長時,設定了一套強化課程。在新的教學大綱中,震旦以法國的學士學位教程為楷模,提出一套三年制預科教程、一套三年制高級教程。高級教程分文理兩部分,培養目標是使學生取得相當於法國碩士學位的證書。在傳教士阿萊之後的幾位校長任職期內,震旦大學後來分設了文學院、法學院、醫學院和理學院4個獨立的學院。由於掌握法語知識的中國學生人數甚少,震旦大學在30年代起,要求學生參加為期一年法語強化學習,此舉為震旦的學生進一步深造打牢了基礎。 崛起—震旦大學

學習條件

上海震旦大學

上海震旦大學根據民國政府教育部的有關規定,1932年震旦學院以私立“震旦大學”名義正式註冊登記。1937年秋,震旦創建了一所獨立的女校,即震旦女子學院,院址在蒲石路(今長樂路)。到1939年9月,震旦女子學院共有一、二年級學生120人。

從1912年起,震旦開始授予理學碩士學位,不久建立理科專業,並從1916年起授予工程學學位。震旦在1932年註冊時,理科改名為理工學院,分設數理學、機電工程學、建築工程學、化學工程學4個系,學制都是4年。工程學畢業生在鐵道、礦務、化工、電力和船舶製造等工業部門獲取職位,數理專業畢業生進入中國的大學和研究所,另有許多畢業生赴法國繼續深造。

30年代初,到震旦求學的外籍學生人數越來越多,1933年有52名外籍學生入學。1934年震旦共有來自22個國家的外籍學生113名。

1934年震旦大學建起一座教堂,與震旦博物院對面相望。教堂南面的空地為運動場,運動場南邊的大禮堂建於1928年,靠近呂班路。震旦曾計畫利用禮堂周圍的場地建造長度為450英尺的大學生樓。由形狀相同的東西兩側樓與中心大樓連成一體。然而只有東樓竣工,長60米,寬17米。這幢樓房在1936年竣工時,《遠東評論》讚美是校園裡“最漂亮最現代化的大樓”。校圖書館也設在這裡,占據了整個二層樓面,可以存放27.2萬冊書,顯得十分寬暢,因為1936年時藏書約13.6萬冊。二樓設定兩個閱覽室,學生閱覽室有214個座位,公共閱覽室有50個座位。

震旦大學醫學院

上海震旦大學

上海震旦大學