補充說明

細節

合併同類項

一元一次方程解決方法

一元一次方程解決方法(1)依據:乘法分配律

(2)把未知數相同且其次數也相同的項合併成一項;常數計算後合併成一項

(3)合併時次數不變,只是係數相加減。

移項

(1)依據:等式的性質1

(2)含有未知數的項變號後都移到方程左邊,把不含未知數的項移到右邊。

(3)把方程一邊某項移到另一邊時,一定要變號(如:移項時將+改為-,×改為÷)。

等式

等式的性質一:等式兩邊同時加一個數或減去同一個數或同一個整式,等式仍然成立。

等式的性質二:等式兩邊同時擴大或縮小相同的倍數(0除外),等式仍然成立。

等式的性質三:等式兩邊同時乘方(或開方),等式仍然成立。

解方程都是依據等式的這三個性質。

解的定義:使方程左右兩邊相等的未知數的值叫做方程的解。

學習實踐

在國小會學習較淺的一元一次方程,到了國中開始深入的了解一元一次方程的解法和利用一元一次方程解較難的套用題。一元一次方程牽涉到許多的實際問題,例如工程問題、植樹問題、比賽比分問題、行程問題、流水行船問題、相遇問題、追及問題、分段收費問題、盈虧問題、利潤問題。

列方程時,要先設字母表示未知數,然後根據問題中的相等關係,寫出含有未知數的等式,即方程(equation)。

例如:

(1)4x=24

(2)1700+150x=2450

(3)0.52x-(1-0.52)x=80

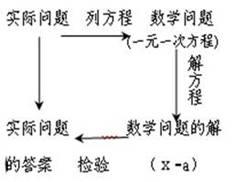

分析實際問題中的數量關係,利用其中的相等關係列出方程,是用數學解決實際問題的一種方法。

教學設計

教學目標

(1)使學生初步掌握一元一次方程解簡單套用題的方法和步驟,並會列出一元一次方程解簡單的套用題;

(2)培養學生觀察能力,提高他們分析問題和解決問題的能力;

(3)使學生初步養成正確思考問題的良好習慣。

重點及難點

一元一次方程解簡單的套用題的方法和步驟。

過程設計

(1)從學生原有的認知結構提出問題:在國小算術中,我們學習了用算術方法解決實際問題的有關知識,那么,一個實際問題能否套用一元一次方程來解決呢?若能解決,怎樣解?用一元一次方程解套用題與用算術方法解套用題相比較,它有什麼優越性呢?

為了回答上述這幾個問題,我們來看下面這個例題。

例1:某數的3倍減2等於某數與4的和,求某數。

(首先,用算術方法解,由學生回答,教師板書)

解法1:(4+2)÷(3-1)=3。

答:某數為3。

(其次,用代數方法來解,教師引導,學生口述完成)

解法2:設某數為x,則有3x-2=x+4。

解之,得x=3。

答:某數為3。

縱觀例1的這兩種解法,很明顯,算術方法不易思考,而套用設未知數,列出方程並通過解方程求得套用題的解的方法,有一種化難為易之感,這就是我們學習運用一元一次方程解套用題的目的之一。

我們知道方程是一個含有未知數的等式,而等式表示了一個相等關係。因此對於任何一個套用題中提供的條件,應首先從中找出一個相等關係,然後再將這個相等關係表示成方程。

本節課,我們就通過實例來說明怎樣尋找一個相等的關係和把這個相等關係轉化為方程的方法和步驟。

(2)師生共同分析、研究一元一次方程解簡單套用題的方法和步驟

例2.某麵粉倉庫存放的麵粉運出15%後,還剩餘42 500千克,這個倉庫原來有多少麵粉?

師生共同分析:

1.本題中給出的已知量和未知量各是什麼?

2.已知量與未知量之間存在著怎樣的相等關係?(原來重量-運出重量=剩餘重量)

3.若設原來麵粉有x千克,則運出麵粉可表示為多少千克?利用上述相等關係,如何布列方程?

上述分析過程可列表如下:

解:設原來有x千克麵粉,那么運出了15%x千克,由題意,得x-15%x=42500,所以 x=50000。

答:原來有50000千克麵粉。

此時,讓學生討論:本題的相等關係除了上述表達形式以外,是否還有其他表達形式?若有,是什麼? (還有,原來重量=運出重量+剩餘重量;原來重量-剩餘重量=運出重量)

教師應指出:

1.這兩種相等關係的表達形式與“原來重量-運出重量=剩餘重量”,雖形式上不同,但實質是一樣的,可以任意選擇其中的一個相等關係來列方程

2.例2的解方程過程較為簡捷,同學應注意模仿.

依據例2的分析與解答過程,首先請同學們思考列一元一次方程解套用題的方法和步驟;然後,採取提問的方式,進行反饋。

最後,根據學生總結的情況,教師總結如下:

1.仔細審題,透徹理解題意.即弄清已知量、未知量及其相互關係,並用字母(如x)表示題中的一個合理未知數

2.根據題意找出能夠表示套用題全部含義的一個相等關係.(這是關鍵一步);

3.根據相等關係,正確列出方程.即所列的方程應滿足兩邊的量要相等;方程兩邊的代數式的單位要相同;題中條件應充分利用,不能漏也不能將一個條件重複利用等;

4.求出所列方程的解;

5.檢驗後明確地、完整地寫出答案.這裡要求的檢驗應是,檢驗所求出的解既能使方程成立,又能使套用題有意義。

6.最好能用計算器再進行一次驗算。

教學手段

引導——活動——討論

教學方法

啟發式教學。

教學過程

主要概念:

1、方程:含有未知數的等式叫做方程。 2、一元一次方程:只含有一個未知數,未知數的指數是1的方程叫做一元一次方程。 3、方程的解:使方程左右兩邊相等的未知數的值叫做方程的解。 4、解方程:求方程的解的過程叫做解方程。

等式的性質:

等式的性質1:等式兩邊都加(或減)同一個數(或式子),結果仍相等。

等式的性質2:等式兩邊乘同一個數,或除以同一個不為0的數,結果仍相等。

解一元一次方程的一般步驟及根據:

1.去分母——等式的性質二

2.去括弧——分配律

3.移項——等式的性質一

4.合併——分配律

5.係數化為1——等式的性質二

6.驗根——把根分別代入方程的左右邊看求得的值是否相等

注意事項

(1)分母是小數時,根據分數的基本性質,把分母轉化為整數;

(2)去分母時,方程兩邊各項都乘各分母的最低公倍數,此時不含分母的項切勿漏乘,分數線相當於括弧,去分母后分子各項應加括弧;

(3)去括弧時,不要漏乘括弧內的項,不要弄錯符號;

(4)移項時,切記要變號,不要丟項,有時先合併再移項,以免丟項;

(5)係數化為1時,方程兩邊同乘以係數的倒數或同除以係數,不要弄錯符號;

(6)不要生搬硬套解方程的步驟,具體問題具體分析,,找到最佳解法。

(7)分、小數運算時不能嫌麻煩。

(8)不要跳步,一步步仔細算。