基本資料

封面

封面《華蓋集續編》是魯迅的一部雜文集,收錄了魯迅在1926年~1927年間所寫的雜文三十二篇。 包括《雜論管閒事·做學問·灰色等》,《學界的三魂》,《古書與白話》,《記念劉和珍君》,《馬上支日記》,《上海通信》等。

《華蓋集續編》1927年北新書局初版。《魯迅全集》,人民文學出版社第3卷

內容簡介

序

還不滿一整年,所寫的雜感的分量,已有去年一年的那么多了。秋來住在海邊,目前只見雲水,聽到的多是風濤聲,幾乎和社會隔絕。如果環境沒有改變,大概今年不見得再有什麼廢話了罷。燈下無事,便將舊稿編集起來;還豫備付印,以供給要看我的雜感的主顧們。

這裡面所講的仍然並沒有宇宙的奧義和人生的真諦。不過是,將我所遇到的,所想到的,所要說的,一任它怎樣淺薄,怎樣偏激,有時便都用筆寫了下來。說得自誇一點,就如悲喜時節的歌哭一般,那時無非藉此來釋憤抒情,現在更不想和誰去搶奪所謂公理或正義。你要那樣,我偏要這樣是有的;偏不遵命,偏不磕頭是有的;偏要在莊嚴高尚的假面上撥它一撥也是有的,此外卻毫無什麼大舉。名副其實,“雜感”而已。

從一月以來的,大略都在內了;只刪去了一篇〔2〕。那是因為其中開列著許多人,未曾,也不易遍征同意,所以不好擅自發表。

書名呢?年月是改了,情形卻依舊,就還叫《華蓋集》。

然而年月究竟是改了,因此只得添上兩個字:“續編”。本書收作者1926年所作雜文三十二篇,另1927年所作一篇。1927年5月北京北新書局初版。作者生前印行六版次。

收錄篇目

創作背景

1926年,國家仍是風雨飄搖。那時的中國正處於軍閥混戰時期,軍閥勢力割據,時局仍然動盪不安,民不聊生。此外帝國主義列強也在虎視眈眈。列強在經濟上仍採用鴉片戰略,1926年輸入中國的鴉片為40噸,而實際數字還遠不止於此;在軍事也直接或間接地威脅著我國的主權,3月12日就發生了日本帝國主義在大沽口蓄意製造了踐踏中國主權的嚴重事件。國民軍向日本公使提出抗議時,日本政府反以破壞《辛丑條約》為藉口,公然向中國提出“抗議”,並糾集《辛丑條約》八個簽字國的公使出動其國家的軍艦,雲集大沽口,對中國進行威脅。大沽口事件激起中國人民的極大憤慨,成為震驚全國的北京“三•一八”流血事件的導火索。

國家有難,匹夫有責。在這樣的年月里,有不少的文人奔走呼告,時刻關注時局,苦苦思索著,苦苦尋找著國家的出路。魯迅就是其中的一員。他在這期間寫了許多新聞評論。不過這些新聞評論都具有雜文的特點,都是以雜文形式發表的。然後魯迅把自己在這段時間所寫的文章加以結集。於是就有了雜文集子《華蓋集續編》。

寫作風格

《華蓋集續編》是魯迅的一個雜文集。雜文取材比較廣泛,文學色彩濃,常運用一系列的形象化手法,例如“比”、“興”等,可以採取多種的文學形式,有很高的文化含量,並且通常都帶有批評指向與諷刺精神。

新聞評論

雜文與新聞評論是相交的,又是有區別的。例如,魯迅《華蓋集續編》里的《古書與白話》、《為半農題記〈何典〉後,作》、《上海通信》、《記發薪》、《馬上日記》、《馬上支日記》、《談皇帝》、《記談話》、《上海通信》、《廈門通信》、《廈門通信二》、《阿Q正傳的成因》、《關於三藏取經記等》、《所謂“思想界先驅者”魯迅啟事》、《廈門通信三》、《海上通信》等等的文章也就只是雜文,不是新聞評論。當雜文也是評論時,它一定是以事件為由頭,緊緊圍繞著這由頭而展開闡述,闡明其對事物的觀點主張,表達自己的思想感情。例如魯迅的針對“三•一八”事件及當時社會上的人們對“三•一八”事件的種種態度和行為有感而發許多文字,譬如《“死地”》、《可慘與可笑》、《記念劉和珍君》等,又如,魯迅針對陳西瀅在一月二日《現代評論》三卷五十六期的《閒話》中美化帝國主義把誣衊愛國民眾的行徑稱之為“管閒事”並說因此“常常惹了禍”且表示“永遠不管人家的閒事”的這一件事而寫的《雜論管閒事•做學問•灰色等》,針對徐志摩等人鼓吹“休戰”的同時又在繼續對魯迅進行攻擊這一事而寫的《我還不能“帶住”》等,都應屬於是新聞評論。

魯迅新聞評論的特點:一、“冰”與“火”的完美統一特色;二、熔敘事、抒情、富有哲理的議論於一爐的綜合特色;三、喜劇性的審美愉悅特色

“冰”與“火”的完美統一

“冰”指的是一種語言特色。魯迅慣於用冰冷犀利的語言,對殘暴勢力、封建頑固勢力、國民的劣根性給以有力的打擊。這種語言特色給人以一種冷靜客觀而又富有嘲諷的味道。“火”比喻的是作者感情的一種表現。魯迅所處的那個年代,國家百孔千瘡,貧苦老百姓不但要忍受本國封建官僚的欺壓,還要受到外國列強的欺凌。在這樣的年代裡,每每都是不公。魯迅對貧苦人們的苦難深深地同情,這些同情更加深了他對那些醜陋嘴臉的忿恨。而這種忿恨,則常常表現為怒不可遏,熊熊烈火之態。 並且思想情感是文章的靈魂。“感人至深”往往不是指事件的本身,而是其中蘊涵的情感。情感是魯迅新聞評論的內在結構的基礎。這種情感洪流在作者針對事件提出自己的觀點時使說理更加嚴密,更具有說服性,更能震撼人心。

具有這種特點的主要有《無花的薔薇之二》、《可慘與可笑》、《空談》等,其中又以《無花的薔薇之二》最有代表性。它的新聞由頭是:三月十八日早晨,有民眾向執政府請願;下午,女師大學生許羨蘇到魯迅的西三條寓所,報告了衛隊開槍屠殺民眾,劉和珍等遇害的噩耗。這就是震驚全國的“三•一八”慘案。當聽到軍閥政府對革命民眾實行大殺戮的訊息時,魯迅正在寫《無花的薔薇之二》,已經寫了前三節,他當時極為憤怒,感到“已不是寫什麼‘無花的薔薇’的時候了”,所以從第四部分起都是對這慘劇所發的議論,對釀成這慘劇的禍首——段祺瑞軍閥政府,表示強烈的抗議與憤恨,指出“如此殘虐險狠的行為,不但在禽獸中所未見,便是在人類中也極少有的”,把匕首狠狠地插向敵人的心臟。

《無花的薔薇之二》是由九則小雜感組成的,除了前邊的三則,後邊的六則雖然每則立論角度、論述中心各不相同,但相互之間有著嚴密的邏輯關係,都是圍繞著“三•一八”事件而展開論述的,而且文章始終貫穿著一氣呵成的感情氣勢。所以後邊的這六則雜感合起來也可以算為一個整體,而這個整體恰恰也可以算是一篇由“三•一八”事件所引發的,為揭露抨擊段祺瑞之流屠殺青年學生的滔天罪行而寫的新聞評論。

讓我們一起來看看魯迅在這六則文章里是如何論述的。

魯迅在第四則首先概述了別人向他轉告的“聽說北京城中,已經施行了大殺戮了”,並以自己“無聊的文字”同殺人者的子彈、刺刀相比,發出了“人和人的魂靈,是不相通的”的悲憤感慨,狠狠地揭露了段祺瑞執政府滅絕人性的殘暴行徑。

在第五則,魯迅鄭重其事地卻只用短短的一句話“中華民國十五年三月十八日,段祺瑞政府使衛兵用步槍大刀,在國務院門前包圍虐殺徒手請願,意在援助外交之青年男女,至數百人之多”,就寫出了這慘案的事發時間、地點,殺人者所用的武器與手段,被殺者的性質以及人數。鐵一般的事實擺在面前,但段祺瑞執政府卻“還要下令,誣之曰‘暴徒’!”,可笑之中尤其突出了殺人者無恥的嘴臉。兩相事實的對比,魯迅進一步圍繞著這慘案展開了議論,他以殘忍的禽獸作反襯,以俄皇尼古拉二世命令士兵開槍擊殺請願工人的事件作類比,提出“如此殘虐險狠的行為”,在人類中是“極少有的”,語言冰冷至極,同時也可認人窺見其怒火在燃燒。

魯迅在第六則中具體分析了青年學生被殺的原因。他於是先闡述了兩個事實,一是“中國只任虎狼侵食,誰也不管”,二是“管的只有幾個年青的學生,他們本應安心讀書的,而時局漂搖得他們安心不下”。接著按照人們正常的感情邏輯,如果當局者稍有良心的話,是應該反躬自責,激發一點天良的。“然而竟將他們虐殺了”!魯迅的滿腔悲憤,憤怒之火都在這“然而”中表現無遺。鐵一般的事實,加上嚴密的邏輯,足以證明當局者是喪盡天良的!

第七則,魯迅指出當局者屠殺青年的這種行為只會導致“中國要和愛國者的滅亡一同滅亡”!同時他也指出殺人者也不會有什麼好結果的:滅亡自然較遲,但他們要住最不適於居住的不毛之地,要做最深的礦洞的礦工,要操最下賤的生業……。這是切齒的、令人冰冷的詛咒,悲憤至極的表現,同時也是對當局屠殺政策將會造成的可怕後果的深刻揭示。這也是其火焰尖處的誓言。

在第八則中魯迅明確指出“將來的事便要大出於屠殺者的意料之外”。接著他從三方面揭示了必定的結果:一,“這不是一件事的結束,是一件事的開頭”,二,“墨寫的謊說,決掩不住血寫的事實”,三,“血債必須是同物償還。拖欠得愈久,就要付更大的利息”。三方面的列舉,三個陳述句的排比,斬釘截鐵的語氣,無比堅定的信念,使其擁有無比強大的使人信服的力量!

當局政府的屠刀,青年學生的血使魯迅感到極度的悲憤。他誓言一定要血債血償,可是同時他又悲哀地發現,相比敵人手中的刀槍,自己手中的筆卻是如此的無力。於是,他在第九則中發出了這樣的異常悲痛的感慨:“以上的都是空話。筆寫的,有什麼相干?”因為青年的血是“實彈打出來的”!但是他並沒有把眼光局限在這裡,他看到了青年的血的意義:“血不但不掩於墨寫的謊語,不醉於墨寫的輓歌;威力也壓它不住,因為它已經騙不過,打不死的了”。同時,這也是他悲憤填膺的抗言。

這篇文章說理嚴密,論述深刻,語言簡潔凝練,緊緊圍繞著當天的“三•一八”事件而展開論述。在這篇文章里,作者為我們剖析了整個事件的來龍去脈,分析了反動當局的殺人本質,並揭示了由此將會導致的結果。並且文章的字裡行間都燃燒著魯迅對當局殘暴行為的熊熊的憤怒之火,他用最冰冷犀利的語言,無情地指向那面目可憎、滿身血污的敵人,構成了一種“火”與“冰”兩種矛盾藝術效果的統一。“冰”與“火”的完美統一,在人的心靈上留下了別樣的震撼,有著別樣動人的藝術效果。

“橫眉冷對千夫指,俯首甘為儒子牛”,這是魯迅所一直執著追求的信仰,也是他的真實寫照。面對社會的不公而寫的新聞評論,自然而然地將他的這種感情貫穿其中了,形成了“冰”與“火”的感情語言藝術效果。

熔敘事、抒情、富有哲理的議論於一爐

評論是說理的藝術。新聞評論作品不僅要求新聞性、政治性,更講求可讀性。好的新聞評論往往都會是採用多樣化的表達方式,並且往往都是熔敘事、抒情、富有哲理的議論於一爐的。

《記念劉和珍君》、《“死地”》就是很好的例子。尤其是《記念劉和珍君》更是這方面的一個經典的範例。它既是一篇抒情式雜文,也可以說它是一篇抒情式的新聞評論。其實說它是新聞評論並不為過,它是以“中華民國十五年三月二十五日,就是國立北京女子師範大學為十八日在段祺瑞執政府前遇害的劉和珍楊德群兩君開追悼會”為由頭,抒發自己對“三•一八”慘案死難者劉和珍君等人的深切懷念之情,揭露北洋軍閥政府的兇殘與所謂的“學者”、“文人”的卑劣,讚揚她們英勇無畏、互相救助、殞身不恤的革命精神,啟示人們從鬥爭中所應汲取的經驗教訓。它的新聞性與評論性同樣也是很強的。

《記念劉和珍君》作為魯迅的一篇傳誦千古、感人至深的名文,是把動人的記事、濃烈的抒情和富有哲理的議論完美地結合起來,以飽蘸感情的筆墨來寫人、記事、抒情、議論。這也是人們反覆誦讀多遍,仍為之感動不已的一個重要的原因。

文中有不少的地方與段落都是熔敘事、抒情、議論於一爐,使讀者不僅明了事情的真相,為其中深深的感情所打動,而且領略了議論中哲理。例如:

但段政府就有令,說她們是“暴徒”!

但接著就有流言,說她們是受人利用的。

慘象,已使我目不忍視了;流言,尤使我耳不忍聞。我還有什麼話可說呢?我懂得衰亡民族之所以默無聲息的緣由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中暴發,就在沉默中死亡。

兩個“但”字用的是排比句式,陳列事實的同時,也形成了一種強烈的感情氣勢。接著順著這感情,敘述了“慘象”與“流言”在作者心中的那份沉重。在這沉重的驅使下,發出了“不在沉默中暴發,就在沉默中死亡”的見解,這也是生活的哲理。

時間永是流駛,街市依舊太平,有限的幾個生命,在中國是不算什麼的,至多,不過供無惡意的閒人以飯後的談資,或者給有惡意的閒人作“流言”的種子。至於此外的深的意義,我總覺得很寥寥,因為這實在不過是徒手的請願。人類的血戰前行的歷史,正如煤的形成,當時用大量的木材,結果卻只是一小塊,但請願是不在其中的,更何況是徒手。

在這裡,作者在指出烈士的捐軀意義後毫不留情地指斥中國人的“五千年軟刀子割頭不覺死”的麻木與冷漠。已經洞見了深刻的意義,卻堅持說“至於此外的深的意義,我總覺得很寥寥”,越發叫讀者覺得事情沉重,意義巨大。同時,對於徒手請援的慨嘆是在控訴劊子手之外又進行善意的提醒——這種評論給予我們的啟發在於:豐富而準確的聯想與深厚的文化含量是做好評論的重要支柱。

類似這樣的議論,在魯迅雜文兼新聞評論中隨處可見。我們很難去分清楚這些到底是抽象性的議論還是形象性的敘述、抒情。純然的議論或純然的抒情、敘事幾乎是尋不見的。

魯迅在構思中,“往往運用‘刨祖墳’、‘正面文章反面看’、‘反一調’等手法,縱察歷史,橫觀現實,把人們心靈的特點放在歷史和現實的坐標點上,加以考查,議論,揭破,不僅見其真,而且見其深,板上釘釘,動也動不了!在那無懈可擊、無可辯駁的邏輯論證中,卻鮮明地保留著具體感性的美感特點,將議論與敘事、描寫,抒情融為一體”。③所以有的人說,魯迅的議論具有藝術的性質,通常都是感情化、詩情化的。

魯迅博覽群書,知識淵博。他文章中的議論雖則不多,往往是作者對生活的獨特發現、豐富而精深的哲理濃縮其中。魯迅自己也說過:“人家說這些短文就值得如許花邊,殊不知我這些文章雖然短,是紋了許多腦汁,把它鍛鍊成極其精銳的一擊,又看過了許多書,這些購置的參考書的物力,和自己的精力加起來,是並不隨便的。”

總之,魯迅的新聞評論,熔敘事、抒情、富有哲理的議論於一爐,理精情深,情理交融的藝術意境也就呈現出來了,這也是其新聞評論的一大特色。

喜劇性的審美愉悅

同人——尤其是同氣相求、觀點一致的“同黨”的話經常有以一當十的作用,讓同人在關鍵時刻站出來發言,效果每每出人意料,如魯迅的《無花的薔薇》里讓徐志摩與陳西瀅“交相吹捧”:

志摩先生曰:“我很少誇獎人的。但西瀅就他學法郎士的文章說,我敢說,已經當得起一句天津話:‘有根’了。”而且“象西瀅這樣,在我看來,才當得起‘學者’的名詞。”(《晨副》一四二三)

西瀅教授曰:“中國的新文學運動,方在萌芽,可是稍有貢獻的人,如胡適之,徐志摩,郭沫若,郁達夫,丁西林,周氏兄弟等等都是曾經研究過他國文學的人。尤其是志摩他非但在思想方面,就是在體制方面,他的詩及散文,都已經有一種中國文學裡從來不曾有過的風格。”(《現代》六三)

雖然抄得麻煩,但中國現今“有根”的“學者”和“尤其”的思想家及文人,總算已經互相選出來了。

《無花的薔薇》是由類似這種引用一段文字然後加上幾句自己的看法或者說是由此而發評論的一小段一小段文字(也就是魯迅後來稱之為小雜感的)組合而成的。這些小雜文之間都是獨立成文的,抽取出來仍是一個整體。這些小整體有些就是新聞評論。比如上邊的那一段文字就可算是一篇很好的新聞評論。 魯迅先生分別引用了志摩和西瀅的一段話,雖只是在末尾加了一句自己對此的看法,卻收到了很好的效果。不但簡潔明了地告訴讀者所說何事,還清楚明白地告訴讀者他的感想看法,尤其是最後那句“雖然抄得麻煩,但中國現今‘有根’的‘學者’和‘尤其’的思想家及文人,總算已經互相選出來了”,非常的簡短,也是唯一的一句評論,卻一點就點出了其中的要義,讓人看到了一幅文人互相吹捧圖,在意會之時又不免為他的幽默而由心一笑。換一種說法也就是,魯迅為我們勾勒的這幅文人互相吹捧圖,在我們心中自然而然地引起了一種喜劇性的審美愉悅感。

魯迅的許多文章都具有這方面的特色,例如《雜論管閒事•做學問•灰色等》、《有趣的訊息》、《學界三魂》、《不是信》、《我還不能“帶住”》、《無花的薔薇》、《無花的薔薇之二》、《如此“討赤”》、《無花的薔薇之三》、《新的薔薇》等。

這種審美愉悅特色是魯迅新聞評論的一大特色。它主要是從文章的藝術構思兩個方面來體現的。

首先,表現在其作者所選取的創作材料上,這些材料本身就帶有一種喜劇性。近百年來,中國這古老封建國家日趨衰敗、腐朽。社會的這種形態越來越在人們的精神情態之中反映了出來,表現出種種畸形怪狀,所謂“人心”、“民情”往往成了照見時代的一面鏡子。而這種反映又往往被反動統治者們一再誇示的“文明”所掩蓋,也就帶上了濃厚的人間悲喜劇的色彩和諷刺特性。

其次表現在魯迅對這些材料的再創作上。魯迅的這類雜文式新聞評論在構思中,不是象哲學、政治、論文那樣,從非常理性的、概念性的角度去認識和把握人們精神世界的規律,而是竭力捕捉形象,挖掘人的精神特點。魯迅自己也曾不止一次地說,他的雜文是“具象的實寫”,反映了“中國的大眾的靈魂”,“鉤下了”人們“嘴臉的輪廓”。

形象是感情的發酵素。它喚起人們的美感,鼓舞人們為美的理想而鬥爭,並且向醜惡宣戰。魯迅刻畫形象通常採取藝術典型化手法,“直寫事實”將生活中的事件精髓、特點突顯出來。而這些“公然的”、“平常的”、平時誰都不以為奇、“誰都毫不注意”的事情,正是這些平常事,“給它特別一提,就動人”。“藝術典型化,從根本上講,就是用最富有特點的生活真實把人們最富有特點的精神、情態給形象地顯現出來,就跟顯微鏡下最細小的東西一樣,本來是一些不被人們看見或不被人們注意的東西,經它一放大,特點被顯示了,便引起人們的注意甚至震驚,於是具有了藝術的力量。”

這種藝術典型化的運用,使作者刻畫的形象更的生動,刻畫的人情世態更加的出神入化,審美的愉悅感往往就是這樣自然而然的產生了。

相關評論

“沒有什麼可以輕易把人打動,除了正義的號角。當你面對蒙冤無助的弱者,當你面對專橫跋扈的惡人,當你面對足以影響人們一生的社會不公,你就明白正義需要多少代價,正義需要多少勇氣。沒有什麼可以輕易把人打動,除了內心的愛。沒有什麼可以輕易把人打動,除了前進的腳步……”。

魯迅就是這樣的一個人,為了維護正義,不惜“橫眉冷對千夫指”;他是“真的猛士,敢於直面慘澹的人生”;他是這樣的勇敢無畏,沒有什麼可以阻止他“將奮然而前行”的腳步。並且魯迅對青年是很愛護的。這都在《記念劉和珍君》及其它的一些文章中表露無遺。當他看到如此優秀的青年竟“無端在府門前喋血”,他是如此的痛心,他感到四十多個青年的血就洋溢在自己的周圍,他沉痛得“艱於呼吸視聽”。慘象,已使他“目不忍視”,流言,尤使他“耳不忍聞”。當他看到段政府竟無恥誣之為“暴徒”,他“已經出離憤怒了”。他是如此的一個正直、善良、可愛的人!

魯迅針對“三•一八”事件及當時社會上的人們對“三•一八”事件的所表現的種種態度和所採取的種種行為反應,就寫了好幾篇文章,如《“死地”》、《可慘與可笑》、《記念劉和珍君》、《空談》等,可見他對此是何其的重視!魯迅在《無花的薔薇之二》里還明確指出:“這不是一件事的結束,是一件事的開頭。墨寫的謊說,決掩不住血寫的事實。血債必須用同物償還。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”表現出魯迅極大的革命義憤和對勝利的堅定信念。

同時,魯迅是一個愛憎分明也是一個理智深刻的人。他深愛他的祖國,痛恨殘踏祖國的外國列強,所以他的一生都是在努力拯救祖國,所以他總是與列強針鋒相對。同時,他也看到了國人思想的麻木性,國人性格的劣根性,為此他棄醫從文,一生致力於改造國人的思想性格,努力把國人某些不為人注意的病態展現在人們的面前,讓人們在震驚的同時能醒悟其身;他也看到外國的許多優點,他努力學習外國先進的東西,對待外國文化他主張實行“拿來主義”。

魯迅的思想是有階段性的,發展路程大體為從進化論到階級論,從個性主義到團隊精神。在寫《華蓋集續編》的當時,魯迅對革命者流血犧牲所產生的社會影響,是有一定的認識的。例如他看到“苟活者在淡紅的血色中,會依稀看見微茫的希望;真的猛士,將更奮然前行”;對於“庸人”或“無惡意的閒人”的健忘他是不滿的,要對其批評,使其覺悟,顯示了其啟蒙主義的色彩。但當時的他還不是馬克思唯物主義者,他對於人民的積極力量還缺少充分的認識,所以他又表現得有點迷茫,“不知道這樣的世界何時是個盡頭”!

命名緣由

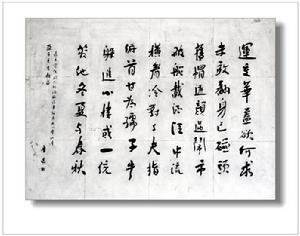

魯迅先生作詩一首

魯迅先生作詩一首《華蓋集》、《華蓋集續編》:分別於1925年12月和1926年10月編定,收入了1925年、1926年創作的雜文31篇、32篇。

舊時迷信說法,將人的運氣好壞稱為"交華蓋運"。魯迅將自己的這本雜文集命名為《華蓋集》、《華蓋集續編》,其中的原因他曾做過解釋:"人是有時要'交華蓋運'的。……在和尚是好運:頂有華蓋,自然是成佛作祖之兆,但俗人可不行,華蓋在上,就要給罩住了,只好碰釘子。"在那險惡的鬥爭環境中,魯迅可謂命運多舛,釘子常碰,真是"運交華蓋欲何求,未敢翻身已碰頭。"(《自嘲》),但他"偏不遵命","偏不磕頭",詼諧地將自己的雜文集取名《華蓋集》、《華蓋集續編》,藉此表達對敵人的蔑視和嘲弄。

魯迅作品

| 魯迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江紹興人,原名周樹人,字豫山、豫亭,後改名為豫才。他時常穿一件樸素的中式長衫,頭髮像刷子一樣直豎著,濃密的鬍鬚形成了一個隸書的“一”字。毛主席評價他是偉大的無產階級的文學家、思想家、革命家,是中國文化革命的主將。也被人民稱為“民族魂”。 |