基本資料

作者魯迅

作者魯迅《頭髮的故事》圍繞著女子剪髮、男人剪辮子的頭髮問題組織故事,通過頭髮問題所引起的反覆曲折的風波,魯迅寄寓了自己對封建頑固守舊勢力的痛惡,對軟弱的不徹底的舊民主主義革命的憤激.魯迅將人物獨白作為構思這篇小說的主要手段,通過人物獨白來敘事抒情,同時以辮子這種社會意象來敘事.小說創作過程中也採用了虛構藝術,通過虛構的"假",達到藝術上的"真".敘述和人物語言也精煉傳神。

意義

作者魯迅

作者魯迅《頭髮的故事》通篇流動著憤激的情緒。N先生在紀念雙十節時大發感慨:“他們忘卻了紀念,紀念也忘卻了他們!”民眾為什麼忘卻了對辛亥革命的紀會呢?而那景象又確實讓人覺得痛心:到了十月十日這一天,“早晨,警察到門,吩咐道‘掛旗!’‘是,掛旗!’各家大半懶洋洋的踱出一個國民來,撅起一塊斑駁陸離的洋布。這樣一直到夜,——收了旗關門;幾家偶然忘卻時,便掛到第二天的上午。”推翻帝制的革命付出了多少烈士的鮮血,何以民眾對革命節的紀念會如此冷漠呢?n先生是親身經歷過辛亥革命的一位民主主義者,在這時,他不免要為那些在革命中犧牲的故人們而深感悲涼了。他們中,有的雖尚年紀輕輕,便“辛苦奔走了十多年,暗地裡一顆彈丸要了他的性命”,有的“在監牢里身受一個多月的苦刑”,有的“懷著遠志,忽然蹤影全無,連屍首也不知那裡去了”,“他們都在社會的冷笑惡罵迫害傾陷里過了一生;現在他們的墳墓也早在忘卻里漸漸平塌下去了。”這場革命使n先生感到唯一“得意的事”,便是早就在留學期間剪了辮子的他,“自從第一個雙十節以後,在路上走,不再被人笑罵了”,然而最讓n先生悲哀的也是,民眾除了革去頭上的辮子外,沒有別的收穫,社會狀態是換湯不換藥,沒有實質性的變化。n先生的感慨讓我們想起《阿q正傳》中所描述的革命後的情形:“……革命黨雖然進了城,倒還沒有什麼大異樣。知縣大老爺還是原官,不過改稱了什麼,而且舉人老爺也做了什麼……帶兵的還是先前的老把總。”革命並未帶來社會的巨大變革,也沒有給民眾實際利益,難怪民眾對革命節的紀念十分冷漠了。如n先生所述,再進一步追溯,其實民眾並不了解什麼是革命。這樣,他們與革命十分隔膜就是很自然的事了。革命黨人並未在國人中進行思想啟蒙、喚醒民眾,結果,民眾只是頭上去掉了一根辮子,封建傳統思想依然占據著他們的頭腦,同時也頑固地統治著社會。在這種情況下,日後的改革也就舉步維艱了。無怪乎n先生對現實十分失望、感慨萬端。《頭髮的故事》還用了不少篇幅,描寫n先生回憶起當年因為沒有辮子遭受人們嘲罵的磨難,這就更強化了對民眾的愚昧、麻木進行啟蒙的思想意蘊。《頭髮的故事》內容的深刻性在於,它通過n先生的回顧與思考,提出了一個大問題:面對今天的現實該怎么辦呢,不能再致力於象剪辮子似的那種“革命”了吧!作品結合歷史教訓,沉痛地把尚未完成的思想啟蒙這一十分重要的問題,向社會提了出來。

評論

——論《頭髮的故事》

《頭髮的故事》放在中國小說的長河中看無疑是最特殊的。它的特殊首先表現在形式上。它也是一篇第一人稱敘事小說,全文共二千三百餘字,其中敘述語句總共只有二百五十餘字(這個字數包括了對話前的諸如“他說”、“我說”等引導語),“我”的話才三十五字(包括標點符號),其餘二千餘字都是一個被稱作N先生的話。

二百餘字的敘述語言,第一句講“星期日的早晨,我揭去一張隔夜的日曆,向著新的那一張上看了又看的說:‘阿,十月十日,——今天原來正是雙十節。這裡卻一點沒有記載!’”“我”講了撕日曆及一句隨便的感想,接下來的敘事交待了N與我的關係:“我的一位前輩先生N,正走到我的寓里來談閒天,一聽這話,便很不高興的對我說……”然後是最長的一段敘述,這段敘述交待了N先生的性格及我對他的態度:“這位N先生本來脾氣有點乖張,時常生些無謂的氣,說些不通世故的話。當這時候,我大抵任他自言自語,不贊一辭;他獨自發完議論,也就算了。”此後的敘述就只是對N談話中表情、動作及“我”的動作的簡略描寫,諸如:

“N忽然現出笑容,伸手在自己頭上一摸”

“N兩眼望著屋樑,似乎想些事”

“N顯出非常得意模樣,忽而又沉下臉來”

“N愈說愈離奇了,但一見到我不很願聽的神情,便立刻閉了口,站起來取帽子我默默的送他到門口。”

“他戴上帽子”

由上引文可以得出第一個結論:這篇小說在兩個人物“我”與N先生之間沒有我們通常所說的故事情節,他們之間什麼也沒有發生,只不過是N先生因雙十節而發牢騷,待到他發現“我不很願聽的神情,便立刻閉了口”告辭而去。小說中也沒有通常的所謂人物性格描寫,僅有的一段描寫其實是“我”對於N先生的評論:

“這位N先生本來脾氣有點乖張,時常生些無謂的氣,說些不通世故的話。”從這個意義上說,它無疑是對於中國古代傳奇、話本小說傳統的徹底決裂。中國傳統的傳奇、話本小說,故事情節無疑是它的生命,情節的發展就是故事的展開,故事的完成就是情節的終結,故事與情節是一致的。不僅如此,歐洲近代小說的純文學傳統也是要講究故事情節的,魯迅的《頭髮的故事》顯然也不是對於歐洲近代小說傳統的借鑑。《頭髮的故事》的興趣既不在編織精巧的故事情節,也不在塑造性格鮮明的人物形象,它的中心指向一個人物的獨白式話語,《頭髮的故事》顯然是一篇小說傳統之外的小說。

這篇小說的構成依賴什麼?

第一層次,顯然是親身經歷的敘述樣式,他敘述的是他的親身經歷,具有明確的時間、視點,而親身經歷這一點,為敘述提供了一個敘述的真實性的道德的證據。在敘述的第一個層次里,“我”與N先生形成一個對比:這是兩種人的對比,一個有歷史記憶,尤其是辛亥記憶,一個則無,一個通世故,一個不通世故,一個是有聲而喋喋不休的,他正好是少數的,是不通世故者,雖然喋喋不休卻無力,一個是沉默少言,他正好是多數,是世故的表現,雖然是沉默的,卻是沉默的多數,是強大而有力的——正是他擁有對於N先生的評論的話語權,這兩類人對於辛亥革命的感受構成強烈的對比。對比是這篇小說的第一層次上的結構原則。

第二層次是N先生的敘述,N先生的敘述是《頭髮的故事》關注的中心。從第一層次看,N先生的話只是對話之一部分,是人物話語,但是這個人物話語其實是小說的主要部分,所以必須單獨考察這個層次。

N先生的話其實也是敘事。每個小說家都會在其小說中敘述其認為可敘述、值得敘述之事,這個可敘述之“可”,值得敘述之“值得”,也就是敘述性的問題。所謂敘述性在敘述學理論研究中不同的看法,羅伯特•斯柯爾斯從閱讀反應角度理解,認為敘述性就是“釋義者從任何敘述中介所提供的小說資料中構築故事的過程。一篇小說呈現在我們面前的形式是敘述文本,它只能給我們提供引導,而要靠我們自己的主動的敘述性去完成形成故事的過程。”我們不妨從從閱讀反應的立場仍回到文本立場,文本中介只有提供了這種引導,讀者才能閱讀解碼,或者說,作者在編制符碼時就有一個編碼規則,這就是文本中隱含的敘述性,文本中隱含的敘述性在很多時候與讀者一致,但也有很多情況下,與讀者不一致,在文體發生變革的時期,這樣的情形尤其普遍。

N先生的敘述和敘述性首先在於其歷史性,通過雙十節的時間因素、北京的地點因素、歷史人物、事件(中國古代的刑罰、揚州十日、嘉定屠城、洪楊、長毛、辮子、《革命軍》的作者鄒容等等),將其敘述錨定在中國辛亥革命的歷史上;其次,其敘述性在於人物,歷史中的個人(“多少故人的臉,都浮在我眼前。幾個少年辛苦奔走了十多年,暗地裡一顆彈丸要了他的性命;幾個少年一擊不中,在監牢里身受一個多月的苦刑;幾個少年懷著遠志,忽然蹤影全無,連屍首也不知那裡去了。——”“他們都在社會的冷笑惡罵迫害傾陷里過了一生;現在他們的墳墓也早在忘卻里漸漸平塌下去了。”尤其是關於N先生這個“我”的無發之災的遭遇的敘述)遭遇,在歷史、歷史中的個人的敘述中,都隱含了一個時間點,只要有時間的點,就必然有過去、現在、未來,這樣他的敘述也就是從這一時間點向前的運動,這個時間與歷史、現實、未來聯繫在一起,預置了一個讀者解讀的結構。當然,這個結構是語言結構表現的文化的結構。因此,N先生的敘述,其實質是對於歷史的敘述,是他從一個獨特的視點出發的對於歷史的敘述。

不用仔細研究就可以看到,在N先生的敘述中,作為敘述單位的,不是行動的序列,“幾個少年辛苦奔走了十多年,暗地裡一顆彈丸要了他的性命”“他們都在社會的冷笑惡罵迫害傾陷里過了一生;現在他們的墳墓也早在忘卻里漸漸平塌下去了。”這是關於革命者的敘述,在這個敘述中,重要的不是革命者自身的事跡,而是“我”的觀點,同樣的,關於“我”的沒有辮子而遭遇的事件的敘述重要的也不是故事自身,而是“我”關於事件的看法。也就是說,推動敘述前進的並不是故事情節,也不是人物性格,而是“我”的關於歷史的獨特的觀點。由此可以進一步看到,在“我”的敘述中被普遍使用的各單元的關係就與傳統的小說大異其趣,既非故事的進展,也非人物的性格的結構,而是對比這一散文、詩歌中常用的結構原則。前面已經指出,第一層對比是“我”與N先生的對比。

第二層對比是N先生話語中的各種對比。

N先生的話語中第一重對比是歷史上的辛亥革命與大眾記憶中的辛亥革命。辛亥革命在一般民眾中已經忘卻:

我最佩服北京雙十節的情形。早晨,警察到門,吩咐道‘掛旗!’‘是,掛旗!’各家大半懶洋洋的踱出一個國民來,撅起一塊斑駁陸離的洋布。這樣一直到夜,——收了旗關門;幾家偶然忘卻的,便掛到第二天的上午。

但是歷史上辛亥革命其實是無數烈士用生命、鮮血換來的:

“多少故人的臉,都浮在我眼前。幾個少年辛苦奔走了十多年,暗地裡一顆彈丸要了他的性命;幾個少年一擊不中,在監牢里身受一個多月的苦刑;幾個少年懷著遠志,忽然蹤影全無,連屍首也不知那裡去了。——

“他們都在社會的冷笑惡罵迫害傾陷里過了一生;現在他們的墳墓也早在忘卻里漸漸平塌下去了。

社會記憶中的辛亥革命,它在一般民眾中已經成了聽令而掛一天的“一塊斑駁陸離的洋布”,一場革命與“一塊斑駁陸離的洋布”,烈士的獻身與平塌的墳墓,對比觸目而詭異。

辛亥革命的紀念形式與辛亥革命中的犧牲者的被忘卻這兩段敘述中沒有敘事上的連續性,它們在小說中的連續性依靠的是對比原則。

講完辛亥革命後,接下來一下子跳到頭髮的事件,先講歷史上的刑罰,再講到滿清入關的“拖辮子”,然後講到洪楊時的辮子的遭遇。滿清入關為了辮子曾經有過激烈的反抗,而待到“頑民殺盡了,遺老壽終了,辮子早留定了”,留定了就形成習慣。待到洪楊一來,百姓的辮子與生命相連,真是欲做奴隸而不得。待到洪楊平定,他們又得到留穩辮子的時代,他們又要辮子了,成了辮子的守護神,形成一個無名的包圍圈,迫害率先剪去辮子的革新者、革命者。民眾對於滿清的辮子的接受是由於暴力,對於辮子的守護則出於遺忘與習慣。通過辮子顯示的正是民眾的守舊與善忘。這一段中國歷史上的辮子譚,與上文辛亥革命的被忘卻是呼應的關係。

接下來是“我”的“無辮之災”譚。“我”在革命前因為沒有辮子而到處受到包圍:

“一路走去,一路便是笑罵的聲音,有的還跟在後面罵:‘這冒失鬼!’‘假洋鬼子!’“我於是不穿洋服了,改了大衫,他們罵得更利害。

我的遭遇與前面講的歷史上的辮子的事件正構成歷史與個人經驗的對比、對應。“我”對付民眾的手段與日本人本多靜六的手段又是一重對比、對應:

“在這日暮途窮的時候,我的手裡才添出一支手杖來,拚命的打了幾回,他們漸漸的不罵了。只是走到沒有打過的生地方還是罵。日本的本多靜六如何對付中國人與南洋人?這位博士是不懂中國和馬來語的,人問他,你不懂話,怎么走路呢?他拿起手杖來說,這便是他們的話,他們都懂!我因此氣憤了好幾天,誰知道我竟不知不覺的自己也做了,而且那些人都懂了。……

然後講到“我”革命前的對於辮子的態度,“我”自己的剪去辮子與不同意學生剪辮子的矛盾,這也是對比。

最後歸結到現實:

“現在你們這些理想家,又在那裡嚷什麼女子剪髮了,又要造出許多毫無所得而痛苦的人!”“現在不是已經有剪掉頭髮的女人,因此考不進學校去,或者被學校除了名么?

“改革么,武器在那裡?工讀么,工廠在那裡?

“仍然留起,嫁給人家做媳婦去:忘卻了一切還是幸福,倘使伊記著些平等自由的話,便要苦痛一生世!

“我要借了阿爾志跋綏夫的話問你們:你們將黃金時代的出現豫約給這些人們的子孫了,但有什麼給這些人們自己呢?歸結到對於改革者的詰難與勸告:

“你們的嘴裡既然並無毒牙,何以偏要在額上帖起‘蝮蛇’兩個大字,引乞丐來打殺?……”

魯迅的《頭髮的故事》從結構形式看,是對於傳統傳奇、話本小說的全面背離,在這個意義上說,是與傳統的決裂,但是如果考慮到在中國古代小說中的《世說新語》這樣的作品,考慮到《世說新語》中許多“記言”片斷,或許可以說是傳統的一種繼承創新。

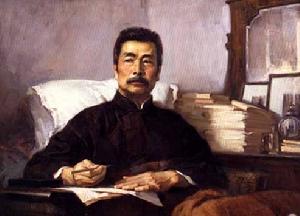

作者簡介

魯迅

魯迅魯迅〔1881年9月25日~1936年10月19日〕,中國文學家、思想家和革命家。原名周樹人,字豫才,浙江紹興人。出身於破落封建家庭。青年時代受進化論、尼采超人哲學和托爾斯泰博愛思想的影響。1902年去日本留學,原在仙台醫學院學醫,後從事文藝工作,企圖用以改變國民精神。1905—1907年,參加革命黨人的活動,發表了《摩羅詩力說》、《文化偏至論》等論文。期間曾回國奉母命結婚,夫人朱安。1909年,與其弟周作人一起合譯《域外小說集》,介紹外國文學。同年回國,先後在杭州、紹興任教。辛亥革命後,曾任南京臨時政府和北京政府教育部部員、僉事等職,兼在北京大學、女子師範大學等校授課。1918年5月,首次用“魯迅”的筆名,發表中國現代文學史上第一篇白話小說《狂人日記》,奠定了新文學運動的基石。五四運動前後,參加《新青年》雜誌工作,成為“五四”新文化運動的主將。1918年到1926年間,陸續創作出版了小說集《吶喊》、《彷徨》、論文集《墳》、散文詩集《野草》、散文集《朝花夕拾》、雜文集《熱風》、《華蓋集》、《華蓋集續編》等專集。其中,1921年12月發表的中篇小說《阿Q正傳》,是中國現代文學史上的不朽傑作。1926年8月,因支持北京學生愛國運動,為北洋軍閥政府所通緝,南下到廈門大學任中文系主任。1927年1月,到當時的革命中心廣州,在中山大學任教務主任。1927年10月到達上海,開始與其學生許廣平同居。1929年,兒子周海嬰出世。1930年起,先後參加中國自由運動大同盟、中國左翼作家聯盟和中國民權保障同盟,反抗國民黨政府的獨裁統治和政治迫害。從1927年到1936年,創作了歷史小說集《故事新編》中的大部分作品和大量的雜文,收輯在《而已集》、《三閒集》、《二心集》、《南腔北調集》、《偽自由書》、《準風月談》、《花邊文學》、《且介亭雜文》、《且介亭雜文二編》、《且介亭雜文末編》、《集外集》和《集外集拾遺》等專集中。魯迅的一生,對中國文化事業作出了巨大的貢獻:他領導、支持了“未名社”、“朝花社”等文學團體;主編了《國民新報副刊》〔乙種〕、《莽原》、《語絲》、《奔流》、《萌芽》、《譯文》等文藝期刊;熱忱關懷、積極培養青年作者;大力翻譯外國進步文學作品和介紹國內外著名的繪畫、木刻;蒐集、研究、整理大量的古典文學,編著《中國小說史略》、《漢文學史綱要》,整理《嵇康集》,輯錄《會稽郡故書雜錄》、《古小說鉤沈》、《唐宋傳奇錄》、《小說舊聞鈔》等等。1936年10月19日因肺結核病逝於上海,上海民眾上萬名自發舉行公祭、送葬,葬於虹橋萬國公墓。1956年,魯迅遺體移葬虹口公園,毛澤東為重建的魯迅墓題字。1938年出版《魯迅全集》〔二十卷〕。中華人民共和國成立後,魯迅著譯已分別編為《魯迅全集》〔十卷〕,《魯迅譯文集》〔十卷〕,《魯迅日記》〔二卷〕,《魯迅書信集》,並重印魯迅編校的古籍多種。1981年出版了《魯迅全集》〔十六卷〕。北京、上海、紹興、廣州、廈門等地先後建立了魯迅博物館、紀念館等。魯迅的小說、散文、詩歌、雜文共數十篇〔首〕被選入中、國小語文課本。小說《祝福》、《阿Q正傳》、《藥》等先後被改編成電影。

魯迅作品

| 魯迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江紹興人,原名周樹人,字豫山、豫亭,後改名為豫才。他時常穿一件樸素的中式長衫,頭髮像刷子一樣直豎著,濃密的鬍鬚形成了一個隸書的“一”字。毛主席評價他是偉大的無產階級的文學家、思想家、革命家,是中國文化革命的主將。也被人民稱為“民族魂”。 |