時代背景

《甲申三百年祭》

《甲申三百年祭》1944年是中國農曆的甲申年,郭沫若寫就了一篇史論結合,不僅在歷史學界,同時,也在社會各界引起強烈反應的《甲申三百年祭》。

300年前的甲申年,也就是1644年,中國歷史上的兩個王朝相繼消亡,一個是朱明王朝,另一個則是李自成領導的大順王朝,朱明王朝的覆滅,可以說是歷史的必然,但是,由李自成領導的農民政權,則是在取得全面勝利的情況下,剛剛建立即宣告敗亡。這一段讓人驚心動魄的歷史,對每一個政黨和從事政治鬥爭的人,都是不能不重視的前車之鑑。

正是基於對歷史的思索,在當時的重慶知識界,圍繞著甲申三百年這一主題,積極籌備著各項活動。1月15日,由黨在重慶創辦的《新華日報》委派喬冠華,約請翦伯贊等人,來到郭沫若在重慶天官府4號的寓所,具體商討此事。被譽為當時革命文化界領袖的郭沫若主動承擔了主要文章的寫作。

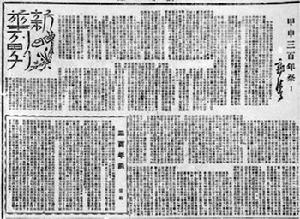

郭沫若花費了一個月的時間,以詩人的激情和歷史學家的沉思,蒐集資料,精心研究,認真分析,反覆思考,3月10日,長篇史論《甲申三百年祭》終於脫稿。郭沫若又精心修改了幾天,送請中共駐重慶的南方局負責人董必武審閱後,即在朱明王朝最後一個皇帝崇禎死難之期的3月19日,開始在《新華日報》上分四期連載,引人注目的是,在第二天的報紙上,在郭沫若的文章之前,用大字排上了一段毛澤東的名言:“今天的中國是歷史中國之一發展,是馬克思主義的歷史主義者,不應該割斷歷史”。

內容介紹

《甲申三百年祭》

《甲申三百年祭》全文大致可分三個部分。第一部分說明明朝末年,政治腐敗,災荒嚴重,崇禎昏聵,結果引起民變,弄出亡國之禍。第二部分敘述李自成起義隊伍由小到大,終至推翻明朝統治,占領北京。其中特別詳細考證了知識分子李岩的經歷及其重要作用。第三部分說明李自成占領北京之後,不聽李岩的主張,被勝利沖昏了頭腦,忽略敵人,不講政策,有些首領生活腐化,發生宗派鬥爭,最後終於失敗。

《甲申三百年祭》全文一萬多字,郭沫若在文章中用辯證唯物主義和歷史唯物主義觀點,緊緊抓住了甲申年中各種政治力量的交替,從朱明王朝崇禎皇帝的腐朽統治和李自成農民起義始末的對比敘述中,夾敘夾議,深刻地揭示了朱明王朝的必然滅亡,文章一針見血地指出,明王朝的統治極端專制和腐敗,作為最高統治者的崇禎皇帝,生性多疑,好剛尚氣,“任察則苛刻寡恩,尚氣則急劇失措”。而其官吏則“出仕專為身謀,居官有同貿易”,結果只能是“縱貪橫於京幾”,吏治敗壞到了極點。這樣的王朝是必然要滅亡的。

同時,郭沫若在文章中歌頌了李自成領導的農民起義,並沉痛地總結了起義的失敗原因,李自成可以說是一個英雄,他不但武藝高超,而且治軍嚴明,其起如風起雲湧,但是,他們在極短的時間內取得巨大的軍事勝利後,也就在凱歌聲中滋長了驕傲的情緒,“在過短的時間之內獲得了過大的成功,這卻是李自成以下的如牛金星、劉宗敏之流,似乎都淪進了過分的陶醉里去了。”把明室的專制和腐敗接受過來,縱聲色,奪名利,掠財物,殺功臣,在戰略上、組織上、作風上都犯下了嚴重的錯誤,終於釀成歷史的大悲劇,其敗如風捲殘雲。郭沫若在文章的最後說道:“三百年了,種族的遺恨幸已消除,而三百年前當事者的功罪是應該明白判斷的時候了”。

反對與支持

《甲申三百年祭》

《甲申三百年祭》簡介

郭沫若的《甲申三百年祭》一經發表,立即轟動重慶,這一史論結合的雄文,產生了極大的現實意義,不僅使人引發對歷史興亡的感嘆,同時,文章所論述的明王朝、李自成和清兵三方力量的此消彼長,使人們不難得出結論,像崇禎那樣的專制和腐敗的政權是必然要滅亡的,更激發人們對中國未來的思考。

當時,經過全民抗戰,日本帝國主義的失敗已經是日趨明顯,抗戰已處於勝利的前夜,中國共產黨領導的革命力量空前壯大,而國民黨則竭力強化其專制統治,就在1943年,蔣介石拋出了《中國之命運》,公開宣揚一個主義、一個政黨和一個領袖,特別引起人們注意的是,蔣介石在書中別有用心在搬出朱明王朝滅亡的事例,來為其獨裁理論作證。

國民黨方

當郭沫若以甲申三百年明朝滅亡來總結歷史的經驗教訓時,國民黨立刻感受到這篇文章鋒芒所指,馬上組織專人對文章進行圍攻。國民黨之所以認為《甲申三百年祭》是“影射當局”的,很可能是因為文中有多處敏感文字。其中,“對於軍國大事的處理,樞要人物的升降,時常是朝三暮四,輕信妄斷。十七年不能算是短促的歲月,但只看見他今天在削籍大臣,明天在大辟疆吏,弄得大家都手足無所措。”這裡的“十七年不能算是短促的歲月”如何如何,可能是最敏感的一段,因為從1927年到1944年也恰好是十七年。《甲申三百年祭》有17000字,揭露明末政治腐敗、饑民遍野、官逼民反內容的,約5000字,幾占全文三分之一。《甲申三百年祭》中描述勝利時驕傲,包括“過分的勝利陶醉中一二位清醒的人”,總共約5000字,也占全文三分之一。

1944年3月24日,為蔣介石執筆撰寫《中國之命運》的陶希聖在國民黨《中央日報》發表社論《糾正一種思想》,指責郭沫若“為匪張目”,“將明之亡國的歷史影射當時的時局”,其後,4月13日、21日、26日、28日,《中央日報》又連續發表社論,表示不能“聽其謬種流傳”,指名道姓要“共同糾正這一種思想,毫不姑息,毫不放鬆。”葉青還在4月20日的《政治月刊》上發表長篇專論《郭沫若《甲申三百年祭》評議》,攻擊郭沫若的文章,並主編《關於《甲申三百年祭》及其他》一書,攻擊郭沫若“把已成為歷史陳跡的三百年前的甲申,從故紙堆里抽取出來”,“回味甲申,暗示新亡國的危機。這種回味宣傳,不過是套用聯想的心理手段,來引起國人的悲觀情緒。”“這篇文章對共產黨的宣傳十分和合,共產黨要反對政府,這篇文章就盡力指責明朝,企圖喚起人民的聯想作用。共產黨要煽動人民叛亂,這篇文章就根本以明末大亂為題材,希望三百年前的甲申重演於今日。共產黨要在‘二萬五千里長征’後以延安為根據地來‘取天下’,這篇文章就歌頌流寇,尤其那‘同隸延安府的李自成、張獻忠’(郭沫若語)而陳述勝利”。可以說,郭沫若的文章擊中了國民黨的要害。

《甲申三百年祭》

《甲申三百年祭》面對國民黨的種種指責,郭沫若理直氣壯地回擊道:“我郭沫若就是要為‘匪’張目嘛!”

共產黨方

共產黨人的態度則截然不同。延安《解放日報》於1944年4月18日和19日全文轉載《甲申三百年祭》時,加了長篇編者按,其中指出:“郭先生根據確鑿的史實,分析了明朝滅亡的社會原因,把明思宗的統治與當時農民起義的主將李自成始末作了對照的敘述和客觀的評價,還給他們一個本來面目……無論如何,引起滿清侵入的卻決不是李自成,而是明朝的那些昏君、暴君、宦官、佞臣、不抵抗的將軍,以及無恥地投降了民族敵人引狼入室的吳三桂之流(吳三桂在後來又‘變卦’了,而且真的變卦了,不像現在有些吳三桂們,表面上‘反正’了,實際上還在替日本主子服務)。”這篇編者按是反擊《中央日報》3月24日社論的。

1944年4月15日出版的中共中央在重慶的機關刊物《民眾》第9卷第7期上刊載了一組紀念明亡的文章。有柳亞子的《紀念三百年前的甲申》、翦伯贊(署名商辛)的《桃花扇底看南朝》、魯西良的《明末的政治風氣》、寓曙的《明末清初史學的時代意義》。這4篇文章的共同旨趣在於圍繞明末史事,抒發自己對現實的感受。

總之,當時進步的文化人,都在借用明亡三百周年紀念,以明朝的政治腐敗影射國民黨統治。幾乎是各黨各派,政界學界,都把紀念甲申三百年的活動,看成是一次借用明朝腐敗抨擊國民黨統治的政治活動。只是立場不同,褒貶不一。

政治影響

郭沫若和毛澤東

郭沫若和毛澤東《甲申三百年祭》在重慶遭到國民黨的圍攻,但在延安的毛澤東卻從這篇文章引出了更多的思索,非常善於從中國歷史吸取經驗教訓的毛澤東一直對明末李自成農民起義這段歷史非常重視,早在1928年,他就以李自成為例,開導紅軍將士避免犯“流寇主義”的錯誤,在紅軍長徵到達陝北後,他還專門讀了一本關於李自成起義的章回小說《永昌演義》。因此,當毛澤東讀到郭沫若這篇用辯證唯物主義和歷史唯物主義觀點分析文章後,當然格外興奮,密切關注和高度評價。就在讀了《甲申三百年祭》後不久的4月12日,毛澤東在延安給高級幹部作《學習和時局》報告時,特別提到了郭沫若的這篇文章,他說:“我黨歷史上曾經有幾次表現了大的驕傲,都是吃了虧的。”“全黨對於幾次驕傲,幾次錯誤都要引為鑑戒。近日印了郭沫若論李自成的文章,也是叫們引為鑑戒,不要重犯勝利時驕傲的錯誤。”

同月18日、19日,延安《解放日報》又根據毛澤東的指示全文轉載了郭沫若的文章,並加編者按,稱讚文章“充滿愛國愛民的熱情”,同時反擊了國民黨對郭沫若的圍攻,說“蚍蜉撼大樹,只是增加了郭先生的文章的歷史價值而已。”中央又決定將其作為全黨的整風檔案,在解放區普遍印發,供黨內學習,中共中央宣傳部、中央軍委政治部根據黨中央、毛主席的指示專題向全黨、全軍發了通知:“郭文指出李自成之敗在於進北京後,忽略敵人,不講政策,脫離民眾,妄殺幹部,實為明末農民起義留給的一大教訓。作品對的重大意義,就是要黨,首先是高級領導幹部,無論遇到何種有利形勢和實際勝利,無論自己如何功在黨國,德高望重,必須永遠保持清醒與學習態度,萬萬不可沖昏頭腦,忘其所以,重蹈李自成的覆轍。”

《甲申三百年祭》

《甲申三百年祭》11月21日,毛澤東親筆覆信郭沫若:“你的《甲申三百年祭》,把它當作整風檔案看待,小勝即驕傲,大勝更驕傲,一次又一次吃虧,如何避免此種毛病,實在值得注意。”“你的史論、史劇有大益於中國人民,只嫌其少,不嫌其多。”

正是基於對李自成農民起義失敗的總結,毛澤東在全國勝利前夕提出了著名的“兩個務必”。這就是:“務必使們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風,務必使們繼續地保持艱苦奮鬥的作風。”

1949年3月23日,毛主席在離開西柏坡向北京進發時,又提起李自成的教訓。毛主席說:是進京趕考,絕不當李自成,李自成進京後就變了,一定要考個好成績。

1991年,江澤民兩次提到要重新學習郭沫若的文章。可以說,郭沫若的這篇《甲申三百年祭》的影響已遠遠越出歷史界,整整影響了幾代中國共產黨人。