《生於50年代》

《生於50年代》主創人員

製片人:王燕

編導:葉晶

攝像:趙布虹、鄭斯寧、朱奕

解說:馮憲珍

音樂:吳詠梅

錄音:王和

製作:安娜

資料:馬英魁

技術:王和

故事梗概

對於中國人

《生於50年代》

《生於50年代》開始的不僅僅是時間,還有新的生命。如果說新生的人民共和國為整個國家帶來了新的希望,那么,這些在火紅的五十年代出生的孩子們則給他們的家庭注入了新生的喜悅和活力。

並沒有相當精確的數字顯示,在整個二十世紀的五十年代,中國到底有多少家庭孕育了新的生命,但是當今天的人們回頭去審視歷史時,都會把二十世紀五十年代這十年間出生的孩子統稱為生於五十年代的中國人。它們出生的年代造就了他們的性格、經歷乃至命運,他們此後的人生也即將被標註上許多共同的符號,乃至成為一代具有典型時代印記的中國人。

當然,當他們還是孩子的時候,他們是不會知道人生將是什麼滋味的,畢竟,童年就是幸福和快樂的長大。

生於五十年代的中國人,他們

《生於50年代》

《生於50年代》《生於50年代》上

生於五十年代的中國人,他們的童年曆程是在二十世紀的五十到六十年代初度過的。今天的人們回望那段生活,常常會用寧靜、平和等字眼來形容。物質的匱乏並沒有磨滅掉樸素的生活中蘊藏的情趣,而那時的孩子們也有著屬於他們的童年記憶。

《生於50年代》下

今天的人們回頭審視歷史時,都會把二十世紀五十年代這十年間出生的孩子統稱為生於五十年代的中國人。他們的童年和少年時代正是新中國誕生和成長的時代,新生國家所特有的激情和朝氣滲透在他們蓬勃的血液當中,與此同時,共和國所經歷的崎嶇與曲折的歷程也不可避免地融入到他們成長記憶中。

經典片段

上山下鄉潮

在“知識青年到農村去”的號召之下,全中國掀起了持續多年的“上山下鄉”的熱潮。城市裡的每個家庭幾乎都有“上山下鄉”的孩子。而生於五十年代的人們當時正值豆蔻年華,對於理想的追求和未來的憧憬,此時都化作青春迸發的激情,於是,一批又一批的青年,離開他們的父母和生活多年的城市,投身到上山下鄉的大潮之中。

學工學農勞動

學工學農勞動學工學農勞動

艱苦樸素是那個時代的人們追求革命和進步的標準,學工學農作為培養艱苦樸素美德的課程之一,成為了那個時期學校教育中充滿了時代特色的一課。

線上視頻:http://space.tv.cctv.com/act/video.jsp?videoId=VIDE1205978871959778

圍剿麻雀

圍剿麻雀“我記得大家都跑出去打麻雀.我那時侯心想,一個麻雀為什麼要把它們都拿那個旗,一個棍子上綁一個紅布,使勁地在天空揮舞,說那些麻雀不敢落下來,就是把麻雀累死.”

線上視頻:http://space.tv.cctv.com/act/video.jsp?videoId=VIDE1205978753473747

50年代國慶大遊行

對於生於五十年代的孩子來說,一年中最讓人期待的節日,除了過年,就是十一國慶節了。十月一日,對於生長在紅色中國的孩子們來說不僅僅是一個節日,更像是一個盛大的狂歡典禮。

線上視頻:http://space.tv.cctv.com/act/video.jsp?videoId=VIDE1205978575888718

50年代的過年片斷

過年的那幾天是二十世紀五六十年代的中國人在度過了一年的節儉日子後可以盡情奢侈的幾天,孩子們也就成了最大的受益者。大人們會用平常節省下來的零花錢為孩子們添置新衣,而最令人動心的當然還有那些平常日子難以看到的各種好吃的好玩的東西。

線上視頻:http://space.tv.cctv.com/act/video.jsp?videoId=VIDE1205978486317702

當年的桌球運動

當年的桌球運動打桌球,基本上愛外邊找一個三合板兒,然後找小鋸,鋸成一個拍子,扎得手上滿都是刺兒。在地下,平一點兒的地,用粉筆畫,中間隔上兩個轉頭就這么打,以後在學校里有了桌球台子,就是用磚砌的在打。

線上視頻:http://space.tv.cctv.com/act/video.jsp?videoId=VIDE1205977660130646

劇中人物

兒時畢淑敏 兒時畢淑敏 |  兒時姜昆與母親 兒時姜昆與母親 |

青年畢淑敏 青年畢淑敏 |  少年姜昆 少年姜昆 |

畢淑敏 畢淑敏 |  姜昆 姜昆 |

任志強 任志強 |  兒時的吳歡 兒時的吳歡 |

任志強 任志強 |  少年吳歡 少年吳歡 |

任志強 任志強 |  吳歡 吳歡 |

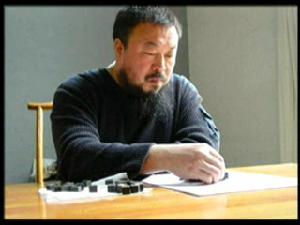

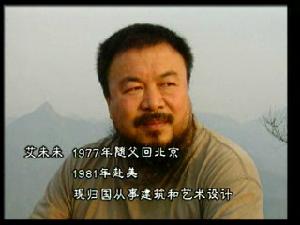

兒時的陳丹青 兒時的陳丹青 |  兒時的艾未未 兒時的艾未未 |

兒時的陳丹青 兒時的陳丹青 |  艾未未 艾未未 |

陳丹青 陳丹青 |  艾未未 艾未未 |

劇中人物採訪錄

1953年,吳

《生於50年代》

《生於50年代》吳歡採訪:我喜歡的娛樂是什麼呢?就是從我們家那個月亮門呀,大月亮門,我一爬爬上面去,從月亮門就上房頂了,然後城裡的房子呀,是一圈挨一圈一直兩里地以外呀,都可以在房上走,所以我經常是穿房躍幾,領著幾個同學,在房上,能一直跳很遠很遠在房上跑。

五十年代所特有的平靜生活還印在陳丹青對童年的記憶中。

陳丹青採訪:那個時候的城市相當鄉村化,樹很多,我們最快樂的事情就是爬樹,去捉那種蟲子給雞吃,家家戶戶還養雞,居然。我記得我們三樓的曬台上一直到七十年代都持續在養雞,公雞母雞,雞經常會從三樓欄桿躍出去飛到弄堂里,然後大家找,找回來繼續把它拴在那。

1957年出生的艾未未,從小隨父親艾青遠赴新疆生產建設兵團,童年的艾未未於是有了不同於城市孩子的經歷。

艾未未

艾未未不同的生活軌跡勾勒出每個人的記憶。然而,對於生長在同一個時代的人們來說,在走過的童年歲月中,總有些共同的經歷留在了人們心中。

姜昆採訪:兒歌對我們那個時候,我感覺也是我們生活當中特重要的內容。所以現在想起來許許多多就我們這個歲數許多的兒歌,我覺得都是還挺有意思的。“小汽車,嘀嘀嘀,裡面坐著毛主席,毛主席,掛紅旗,氣的美帝干著急”。

畢淑敏採訪:我記得那時候,每天中午有一個長篇小說聯播,好像是從12點半到一點。那時候正好在食堂吃晚飯回家,就睡午覺。可是我特別想聽長篇小說聯播,我就每天都在那聽。我記得比如說,現在播的是《平原槍聲》,比如《烈火金鋼》什麼的。後來有一天,我就上學的路上,我就跟別的小朋友講,今天肖飛買藥,怎么怎么樣,然後,下午就坐在課堂上,然後老師就說,有的同學不執行紀律,中午不午睡,偷聽長篇小說,我當時就想這老師他為什麼知道呢,她一定是趴在我們家門口了吧。我記得當時聲音已經非常小,我就把耳朵湊到收音機上,我說他怎么會知道呀。後來從那以後嚇得我再也不敢聽了。我國了許多年在一想,肯定他自己在聽呀。

姜昆

姜昆樸素的生活中蘊藏了無窮的樂趣,對童年的姜昆來說,看電影當然也是其中之一。

姜昆採訪:看電影是我的愛好,我看電影可以不花錢,因為我們家旁邊就是明星電影院,我經常是偷偷的,我都知道從哪進去,賣票的那個門怎么開,怎么讓它然後從那後門怎么鑽進去,鑽到什麼地方能夠不能被檢票的發現,然後堂堂正正坐在那兒,踏踏實實看電影,從小就養成了一套在黑暗當中工作的經驗。

對於遠離城市的人們,看電影似乎比城裡人更多了一份隆重的儀式感。

艾未未採訪:大家就非常的過癮就看那個放映員怎么樣把一個汽燈點亮了,怎樣把膠片放上去,放上去放的時候如果是膠片燒了大家特別高興,一看銀幕上燒了,大家特別樂,看完以後這個放映員會把所有的片子纏好以後,晚上再到另外一個連隊去放,因為一個連隊和另外一個連隊可能相隔十公里遠,那個連隊的人正在擺著板凳也在那等著呢,所以我們會跟著這個放映員再到另外一個連隊再看一遍。然後如果他放三次,我們會再到另外一個連隊再去看一遍,但是等電影全放完以後,我們會離我們那個連隊可能有十幾公里遠了,我們摸著黑地跑回來,整個一天都會很興奮的背著那個電影裡的台詞,所以那個時候電影看著是蠻過癮的現在想想。

吳歡

吳歡孩子們也深受時代的影響。

吳歡採訪:我是我們學校的獨唱演員,當時我記得我代表學校出去唱一首歌叫我是一個黑孩子,獨唱,抹得滿臉黝黑,當時老師在啟發我唱這首歌的時候就是給我這種思想,他說,你現在生活得很好,非洲的黑孩子呢太窮了,你長大以後就要有這種責任,以天下為己任,要解放黑非洲,然後唱詞是,我是一個黑孩子,我的家鄉在黑非洲,黑非洲,黑非洲,黑夜沉沉不到頭。

當然,最讓那個年代孩子們期待的事兒還是過年。過年的那幾天是二十世紀五六十年代的中國人在度過了一年的節儉日子後可以盡情奢侈的幾天,孩子們也就成了最大的受益者。大人們會用平常節省下來的零花錢為孩子們添置新衣,而最令人動心的當然還有那些平常日子難以看到的各種好吃的好玩的東西。在被稱為票證時代的日子裡,過年令人回味無窮

陳丹青採訪:從我記事開始,我母親告訴我在我生的那年,中國開始實行糧票、布票、油票這些東西,那么這個東西會讓你有期待,比方說到春節你就知道會有一張比方說票可以去買雞,然後有一張票可以買魚、買肉,就這種期待感。

姜昆採訪:到了過節的時候,就盼著鄉下來人,為什麼呢?他們過年的時候背著個大口袋過來,這口袋裡邊有這個畫的泥的兔爺,有不倒翁,有放的什麼老頭呲花,有炮竹,反正各種各樣的好象民俗的,他背著到北京廠甸呀來賣,就在這時,老家來人他得住地方呀,得委顧在我們這塊兒,晚上還得住一宿呀,就給我們帶白薯乾,這對我們來講好傢夥,要是帶一點白薯乾,帶點花生,再帶點瓜子來,這就是天大的喜訊。

對於生於五十年代的孩子來說,一年中最讓人期待的節日,除了過年,就是十一國慶節了。十月一日,對於生長在紅色中國的孩子們來說不僅僅是一個節日,更像是一個盛大的狂歡典禮。

陳丹青採訪:國慶節我們特別高興,可以看大遊行,而且在遊行隊伍過掉以後可以在馬路當中走,那是很猖狂的一件事情,晚上就有放焰火,我們住三樓,當時整個高樓群還沒有出現,我們家可以非常好的方位看上海人民廣場和外灘那一帶放焰火,那會國家其實很窮,可是焰火得放好久時間,放一兩個鐘頭可以。可能小時後記憶有錯,我們覺得非常漫長,這個眼睛完全給照花了酒,在那互相呼朋喚友在屋頂上陽台上,那是非常深的記憶。

任志強

任志強對於五十年代的中國人來說,天安門的形象,就是中國的形象,在天安門前留影,寄寓著那個時代的人們對於國家的一種樸素的感情。

任志強採訪:可能每個人都會有這樣一個經歷,那時候天安門還不像現在似的,有公用照相的部分,基本上都是家裡有條件的又照相機才可能,我父親大概是在歐洲出差回來以後,還是在蘇聯考察回來以後,帶回來一部埃克斯發照相機,那就成了家裡一個寶貝,然後重大節日時候,大家會跑到天安門去照個相,或者到放假的時候可以到公園裡去照個相,天安門可能是每年每個孩子都會到天安門前區留個影,保留一個記憶。

追隨著共和國跳動的脈搏,生於五十年代的孩子們逐漸的成長起來,今天的人們常會把二十世紀的五十年代稱為火紅的五十年代,而生於五十年代的孩子們,也就成為了在紅色旗幟下成長起來的未來的主人翁。

陳丹青

陳丹青姜昆採訪:我們那個時候當少先隊員的時候,都要蘭褲子,白襯衫,紅領巾,這叫隊服。但是我的蘭褲子從來不蘭,老洗的都發白了。而且藍色也不正,因為上邊老補著別的,所以特別夢想有一天能穿上一條特別新特別新的蘭褲子。我的小姨的第一次的工資給我買的蘭褲子,穿上那條蘭褲子我特高興,但是你現在想起來呀,那條褲子因為什麼呀,為了我到五年級六年級還要穿的時候,比正常人要長出這么多來,所以卷著褲腿,就那樣也好看。

任志強採訪:那么那時候可能想加入少先隊的感覺和這個現在的這些年輕人可能不一樣。那時候我們覺得想加入一個少先隊和現在人們的想入黨一樣難。因為它是紅旗的一角我大約三年級的下半學期才入的隊。那時候確實心情比較激動。

今天,當生於二十世紀五十年代的人們回頭去審視他們成長的軌跡,也許仍然會為當初他們那些天真而執著的表情和行為感動,和新中國一起成長起來的他們天生擁有著一種優越感和自豪感,而他們所成長的氛圍也為他們的性格乃至人生經歷刻印上了無法磨滅的時代痕跡。

吳歡採訪:那時候有一個最大特點,以比窮為光榮,就是咱們看誰窮,誰光榮。好衣服我記得我新衣服我的給她弄舊了穿,不把這衣服弄舊了這不算光榮。所以回去我的新衣服先讓我媽給我補補丁,鞋也得補補丁,一雙鞋穿得補的又破,補丁越多,越是革命,艱苦樸素。

艱苦樸素是那個時代的人們追求革命和進步的標準,學工學農作為培養艱苦樸素美德的課程之一,成為了那個時期學校教育中充滿了時代特色的一課。

吳歡採訪:上學,非常重要的一課就是下鄉勞動,這個下鄉勞動是當時的必修課,比如說掏糞,掏糞呢,就是趁沒人的時候,就往身上澆幾滴糞,然後人家一沒看見就去玩去了,老師再來一看,身上都是糞,臉上也抹著糞,臭也得往臉上抹,為什麼呢,光榮呀。

對於生於五十年代的中國人來說,他們的童年和少年時代正是新中國誕生和成長的時代,新生國家所特有的激情和朝氣滲透在他們蓬勃的血液當中,與此同時,共和國所經歷的崎嶇與曲折的歷程也不可避免地融入到他們成長記憶中。

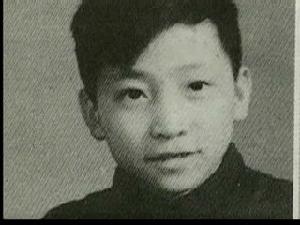

畢淑敏出生於北京一個軍人的家庭,拍攝這張照片的時候,畢淑敏六歲,北京城上空鐘鼓齊鳴的悠遠聲音和著人們圍剿麻雀的吶喊聲留在了童年畢淑敏的記憶中。

畢淑敏

畢淑敏陳丹青採訪:我1952年生,大概1955年上幼稚園,到中班的時候,大概大煉鋼鐵就開始了,所以我印象很深,當時宣傳畫、無線電里的廣播,馬路上敲鑼打鼓的遊行,都是講大煉鋼鐵,很多上海非常好的殖民地時期留下來的弄堂,門口都有大鐵門,大鐵門都拆下來去把它燒掉了,做鋼鐵,所以我記得小時侯,中班一群小孩坐那兒,老師一個一個問,你長大了想乾什麼,你的理想是什麼,輪到我說,我就縮在那兒,我就說,我想當煉鋼工人。

在跑步進入共產主義的政治熱情之下,大躍進運動轟轟烈烈的在全中國展開。狂熱的行動並沒有讓人們看到共產主義遠景的來臨,經濟的凋敝和人民生活的困難成為了中國人所必須要面臨的現實問題。

畢淑敏採訪三年自然災害一開始,即使我們在北京,是一個小學生,可是我們已經吃不飽飯了。我因為一直都在食堂里吃飯,那時侯我就看到食堂里那個水池子裡面泡得全部是樹葉,然後就是說這個樹葉子會做什麼人造肉呀。我當時就想,那個葉子和肉有什麼關係呢。那做出來一吃,實際上真是不能吃。特別不好吃。然後學校突然間下午不上課了,上午只上三堂課。後來說是因為已經有人浮腫,女孩子的精力不能達到,然後又說多少叔叔阿姨剩下自己的口糧,給我們用黃豆做湯,說可以補充蛋白質。有很多孩子他們就會排到隊尾,因為在前邊一勺一勺打這個黃豆湯的時候就會,豆子比較少。但如果你排在最後的話,你會多得幾粒黃豆。所以其實因為在整個國家遭受這種飢餓和困難的時候,我們這代人真的是在長身體的時候,就會感受到這種物質的缺乏。