基本信息

出版社:齊魯書社

《山東寺廟塔窟》

《山東寺廟塔窟》ISBN:7533310381

編者:趙浦根,朱赤

版次:1

精簡裝:平裝

價格:35.00元

內容簡介

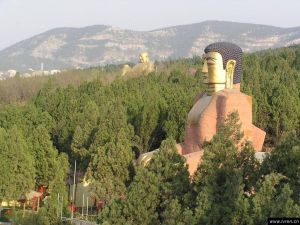

本書收集了山東主要的、有代表性的、在各方面都具有相當影響的寺廟塔窟,包括千佛山興國寺;淄川華嚴寺;浮來山定林寺等。

媒體推薦

前言

本書是《中國寺廟塔窟》系列叢書中的一卷,

華嚴寺

華嚴寺位於古老的黃河下游的山東省,是一個歷史十分悠久,具有豐厚的文化蘊蓄的地方。從文化學的觀點來看,任何民族、任何地域的歷史都是文化史,山東當然也不例外。同全國各地相

致,其古代文化也主要是由儒、道、釋三脈組成,三者既各自獨立,又互融互補,相比較而存在、相促進而發展。同時,作為一種地域文化,它又有著不同於別處的淵源,加上汲取其他文化的滋養,於是便形成了自己特有的文化個性,這就是所謂民族文化與地域文化的統一。這樣的文化存在,必然會制約著古代寺廟塔窟的建設,反轉來,此類建設又必然會折射出這樣的文化存在。因此,完全可以肯定地說,這些寺廟塔窟會為我們透視我國古代的傳統民族文化和山東地域文化,提供一個別開生面的視窗。

山東古稱齊魯,早在公元前十一世紀的商周時期就已是華夏古國的重要文化基地之一。周武王時,周公姬旦封於魯,制禮作樂,以輔周室。春秋晚期,孔子又在這裡出生,畢一生之心血才力為復周禮而奔波著述、施教授徒。這兩位早期的思想家都是極端重視禮教的人物,其思想行為不能不直接影響乃至左右著齊魯文化的形成,堪稱發其軔而起其源者;而在他們身後留下的周公廟、孔子廟,則更足當國內出現最早且又得以沿延至今的儒家廟宇。踵武承之,山東又相繼先後為孔門高足如顏子、曾子、仲子、冉子、孟子等先儒建廟,至於其他賢哲的祀祠更是歷代多有,遂形成了一個相當完備的儒家祭祀建築體系。與其他地區相比,這也許是山東獨具無匹的。

就地理特徵而言,山東瀕臨大海,是中國兩大古代神話體系之一

千佛山興國寺

千佛山興國寺佛教在漢代傳入中國後,雖然數次遭到了儒、道兩家的排斥,但畢竟在兩晉、南北朝得到了較大的發展,至隋唐而走向極盛,從而由單純的外來文化逐步蛻變成熔中外文化於一爐的華夏民族文化。這樣的歷史進程,在山東的佛教建築中也有體現。山東的佛教活動中心區域在濟南——淄博——青州一帶,區域內的摩崖造像主要是北魏至隋唐時期的作品,無論是從其窟形開鑿、雕刻技法,還是從其形象塑造、藝術風格來看,都顯示了一條漫長的民族化的演進軌跡。不僅如此,類似的軌跡還可以在佛塔的建築形制的變化中看得非常清楚,樓閣式塔與密檐式塔愈到後來出現得愈多,說明佛塔建築也愈來愈中國化了。

定林寺

定林寺以上所述,大致是從歷史發展的縱向上展開的,但在實際上顯然也已從橫向上涉及到了儒、道、佛諸種建築在山東的地理分布情況。這當然是就其大要而謂之,並沒有、也不可能為之劃出涇渭分明的界限。事實是,以盛行佛教為主的地區——如濟南地區——亦不乏道教的宮觀,而以崇尚道教為主的地區——如泰山、嶗山地區——也有佛教的寺院,所呈現出的往往是一種並存共處的格局。倘使就某一具體的建築群落來看,儒、道、佛三家相容共居的情況就更不鮮見。這顯然表明了各種文化的交流聚匯確乎是歷史發展的大勢所趨,中國為然,山東亦然。

……

書摘

在雄偉峻拔的泰山腳下,古老的泰安城西北隅,有一片掩映在蒼松翠柏之間的古代建築群,紅牆黃瓦、金碧輝煌。這就是岱廟,又稱泰廟、東嶽廟。

當地民間傳說,很久很久以前,岱廟本是一座小小的山神廟,

泰廟

泰廟這個傳說故事自然是虛妄無稽的,但它除去寄託了傳說者的某種思想感情外,倒是的確隱約說中了岱廟的創修與帝王們有著直接的關係。岱廟是泰山的主廟,而泰山又被尊為五嶽之首,歷代帝王皆視之為最高權力的象徵。正如司馬遷《史記·封禪書》所言,“自古受命帝王,曷嘗不封禪?……每世之隆,則封禪答焉,及衰而息。”故該書載,自上古無懷氏起,下迄於西周,即有七十二代君主曾在泰山進行過封禪。只是由於“闕曠還者千有餘載,近者數百載,故其儀闕然湮滅,其詳不可得而記聞雲。”到了秦始皇即帝位之後的第三年(公元前219年),他為了“頌秦功業”,至泰山下召集了齊魯之儒生博士七十人議封禪事。諸儒生或議曰:“古者封禪,為蒲車,惡傷山之土石草木;埽地而祭,席用菹秸,言其易遵也。”始皇以此議各乖異、難施用,遂除車道,自泰山之陽上至山巔,築壇而祭天;又從山陰道下,至梁甫山辟場而祭地。這就是所謂的“封於泰山,”“禪於梁甫”。秦始皇之後,秦二世胡亥,西漢武帝劉徹,東漢光武帝劉秀、章帝劉坦、安帝劉祜,唐高宗李治、玄宗李隆基,宋真宗趙恆,清聖祖玄燁、高宗弘曆等,都曾登臨泰山,進行過封禪,他們的封禪大典 ……

山東人文

| 山東大地錦繡多姿,人傑地靈,文化淵源流長,山東好漢美名遠揚,齊魯小吃,齊魯美食,一直是吸引遊客的特色。 |