簡介

《中國唐卡藝術集成》

《中國唐卡藝術集成》“唐卡”是藏語譯音,是以藏文化歷史和佛教經典所述為基本題材繪製而成的獨具特色的古老的繪畫藝術形式之一。

唐卡藝術是中華民族民間藝術的瑰寶,在中國的青海、西藏、甘肅、四川、雲南、內蒙古等地的藏族、蒙古族、土族、裕固族、羌族等普遍信奉藏傳佛教民族的民眾中廣泛流傳。唐卡也散布於緬甸、泰國、印度、尼泊爾、錫金、蒙古等國家。

唐卡藝術取材廣泛、內涵豐富、技法複雜、用材講究。它反映藏傳佛教的歷史、教義、人物,以及與之相關的生產、科技、民俗、天文、地理、醫藥、自然景物等。

唐卡是積累了千百年的生活智慧和藝術經驗形成的藏傳佛教重要文化產品。作為一種至珍之供品、藏品、藝術品,自誕生以來備受王公貴族、僧侶信徒、百姓民眾的珍視。

首屆青海國際唐卡藝術與文化遺產博覽會暨第五屆民族文化旅遊節,唐卡以鮮明的民族特點、濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格備受世人矚目。《中國唐卡藝術集成》系列卷的陸續出版無疑為人們打開了一扇了解和認識唐卡藝術價值的視窗。

近日,由青海省民間文藝家協會主編的中國民間文化遺產搶救工程《中國唐卡藝術集成》系列叢書——《中國唐卡藝術集成·玉樹藏娘卷》榮獲第62屆班尼獎金獎。

中國民間文化遺產搶救工程自2005年8月實施以來,省民間文藝家協會已先後完成了《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》和《中國唐卡藝術集成·玉樹藏娘卷》的編纂、出版任務。書中記錄了藏娘唐卡在去年“4·14”地震前的珍貴資料,對保護玉樹地區藏族唐卡藝術意義非凡。

美國班尼獎是由美國印刷工業聯合會設立的印刷大獎,有世界印刷界“奧斯卡金像獎”的美譽。

卷數

《中國唐卡藝術集成》全國共7卷(①《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》;②《中國唐卡藝術集成·年都乎卷》;③《中國唐卡藝術集成·藏娘卷》;④《中國唐卡藝術集成·德格八邦卷》;⑤《中國唐卡藝術集成·西藏卷》;⑥《中國唐卡藝術集成·甘南卷》;⑦《中國唐卡藝術集成·迪慶卷》。)。

發展歷程

據佛典記載,早在佛祖釋迦牟尼尚未涅槃之前,古印度摩竭陀國影堅王和古印度南部勝雲城國仙道王是莫逆之交。一日,仙道王派遣使者為影堅王送來一幅鑲嵌有無數珍寶的鎧甲,後者無以回贈,躊躇多日。佛祖問明事由後,建議他為仙道王送去一幅佛像及部分經卷,以感化其皈依佛門。影堅王聽從佛言,命人繪製一幅釋迦牟尼佛像。但佛之儀態如日月之光,無比耀眼,畫師觀之,忘乎所以而手不能繪。後請佛祖移駕河邊,畫師看著水中倒影,方才繪成。

這幅佛像被後人稱之為“水生釋迦”,也是人們繪製的第一幅佛像,被推崇為“唐卡”之母。

後來,佛祖為教化斯里蘭卡公主穆豆赤香皈依佛門,運用無邊法力,使布面上自然顯現出閃光的佛像。佛命畫師按圖描繪,取名為“光生釋迦”,贈與公主。

隨著“水生釋迦”和“光生釋迦”的相繼問世,人們為了便於供奉,紛紛描繪佛像,使唐卡的繪製技藝在古印度迅速興起。

早在2000多年前,藏族的繪畫就已經形成規模。據五世達賴所著的《大昭寺目錄》記載,吐蕃第三十二代贊普松贊乾布(公元七世紀)得到神的啟示,用自己的鼻血繪製了白拉姆畫像。這是藏族歷史上第一幅唐卡。隨著尺尊公主與文成公主的進藏,唐卡的繪製技藝分別經由尼泊爾和大唐傳入吐蕃,與吐蕃傳統的繪畫藝術相融合,深受王公貴族與佛教僧侶青睞,在吐蕃宮殿和寺廟中迅速占據了有利地位。

一千多年來,藏族歷史上受典型的“漢式藏畫”與“印式藏畫”的影響,先後產生的主要畫派有協崗派、曼唐派、欽澤派和噶瑪尕爾派等四大派系。

協崗派由十三世紀中葉生於山南雅朵地區的協崗巴首創,其技法以主佛龐大而隨從相互交疊而著稱於世。曼唐派由十五世紀中葉生於山南曼唐地區的曼喇東主嘉措所創。曼唐派以山水花草流云為背景,具有豐富濃郁的生態氣息。主佛與隨從之布局合理,密宗護法神等畏怖而金剛類尤顯兇惡,總體畫工精細。欽澤派由欽澤欽姆所創,其作品立體感強。噶瑪尕爾派由公元十六世紀生於雅朵地區的南夸扎西所創,因長期受到噶瑪噶孜派弘佛寺的扶持而得名。該派在色調和形態上以漢畫技藝為主,在背景房屋和風俗上以印度畫法為主,作品形態逼真。

此外,隨著唐卡藝術不斷向各區域發展,由山南艾巴溝藝人所繪的唐卡被統稱為“艾派唐卡”,由康巴藝人所繪的唐卡被稱為“康派唐卡”,拉薩地區藝人所繪的唐卡稱為“衛派唐卡”。而青海熱貢地區繪畫藝人繼承曼唐派技法,其唐卡等民間工藝品被十世班禪大師盛讚為“熱貢藝術”。

以上畫派或稱謂的出現,標誌著藏族唐卡藝術正處在向多樣化發展的歷史階段。

看卷一的編撰歷程

《中國唐卡藝術集成》

《中國唐卡藝術集成》《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》是《中國唐卡藝術集成》系列叢書的示範卷,它是新中國成立五十多年來,第一次以自然村落為單位,開展民族民間文化的普查、搶救工程,一幅幅珍貴的唐卡和眾多位唐卡藝人被收錄其中。

《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》是一本突出傳承脈絡的人文專著,它從搶救文化遺產的角度,將唐卡作為一種動態的過程來考察和研究,包括唐卡的分類、供奉、製作工序、繪製工具、唐卡藝人傳承脈絡等。同時,還收錄了許多珍貴的歷史資料,以及與唐卡有關的傳說與藝訣。

走訪夏吾才讓大師後人

綠色的隆務河畔一片生機,置身其中,宛如到了江南。夏天的雨後,這幅潑墨山水中的村子像世外桃源,寧靜而祥和。由於村中正在搞道路硬化,再加上連日來的陰雨,道路一片泥濘。這樣的天氣,村里沒人願意出來走動,在淡淡的霧氣中,村莊如在仙境。這時,不遠處隱約走來一群人,他們相互攙扶著,在滿是泥巴的道路上蹣跚前行,他們鋥亮的皮鞋穿上了一件厚厚的泥制鎧甲,半個褲腿也沾滿了泥,看上去狼狽不堪。

的確,文化普查隊的同志,已經記不清是第幾次來夏吾才讓大師後人家了,為了搞清這位唐卡藝術大師的師承關係、從藝經歷,也是為了目睹他的唐卡作品,他們在雨天再次拜訪。文化普查隊同志的執著,深深地打動了大師的後人,他們決定將父親的相關情況毫無保留地介紹給他們。

夏吾才讓大師,18歲時與國畫大師張大千同往甘肅敦煌作畫兩年。三十歲左右就以高超的彩繪技藝蜚聲畫壇。其間,他帶著藝徒夏俄洛藏等人到四川、甘肅、青海等各大寺院作畫多年。蒐集這位大師的有關資料,是文化普查隊的一項重要工作。

正如青海省文聯主席樊光明所言,數不清的下鄉普查,一家一家地走訪,一點一點地記錄,工作人員基本上走遍了青海所有收藏唐卡的寺院,比查戶口的工作還要仔細。兩年多後,在大家的辛勤工作下,四百多位藝人的資料和眾多幅珍貴的唐卡圖片集中在了一起。

這項工作是集體智慧的結晶,在青海省文聯的牽頭下,省民間文藝家協會主抓,省攝影家協會和省音樂家協會的相關同志共同努力,為這本文化巨著的出版,付出了大量心血。

集體智慧的結晶 請看這樣一組數字。

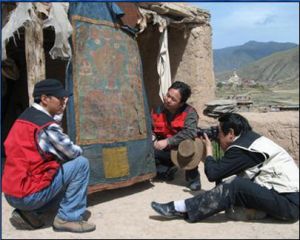

2005年,青海黃南州同仁縣吾屯村率先展開試點工作。青海省文聯統籌安排、周密部署,動用所屬各協會的資源優勢,責成省民協牽頭,攝協、音協等部門積極參與,經過半年的不懈努力,圓滿完成了藝人檔案普查、影像資料拍攝及相關資料的蒐集整理工作。吾屯唐卡藝人資料的採集和普查階段,中共青海省委宣傳部和青海省宗教局有關領導高度重視,青海省宗教局領導親自出面,與藏傳佛教聖地青海塔爾寺、隆務寺、吾屯上下寺、文都寺、夏瓊寺、拉加寺、白玉寺、查朗寺、阿什姜寺、結古寺、禪古寺、尕藏寺、甘肅拉卜楞寺、九層佛龕、山西五台山和苯教文加寺等協調吾屯唐卡供奉寺院,非常順利地完成了上述寺院的影像、圖片資料。

在果洛、玉樹和甘南等地採訪期間,省宗教局有關部門負責人全程陪同,積極協調當地民族宗教部門,圓滿完成了所有工作任務。在調查過程中共拍攝到包括唐卡代表作、唐卡製作工序、吾屯唐卡藝僧(人)、吾屯民俗、宗教活動、唐卡藝訣、故事傳說等內容在內的圖片資料近2000幅,影像資料2300分鐘,近10000個鏡頭,共採訪藝人417名,撰寫藝人小傳242份,普查、蒐集和翻譯藏文資料近6萬字。其間,唐卡專項搶救工程所有工作人員都表現出了特別能吃苦、特別能戰鬥的青藏高原精神,圓滿完成了試點工程所有文字、圖片和影像資料的篩選、編輯工作。這項由國家投資與地方配套經費相結合,專家學者、人民團體為實施主體的搶救工程項目,組織機構完備,人民組合得當,設計方案合理,實施普查科學全面,調查採錄深入細緻,與各方協調和諧融洽。在資料的採集和普查階段,青海省委宣傳部和青海省宗教局有關領導高度重視,並親自與眾多藏傳佛教寺院協調唐卡藝術作品的拍攝事宜,使普查人員非常順利地採集了一系列珍貴的影像、圖片資料。

從大量普查資料中精選精編《中國唐卡藝術集成吾屯卷》,文字約10萬字,圖片約400幅並附1個多小時的影像資料光碟。本捲圖集展現了唐卡藝術與“熱貢之鄉”青海吾屯的歷史人文環境、自然環境、宗教信仰、民俗生活的血緣關係,印證唐卡是藏族人民生產、生活乃至生命中不可或缺的重要文化產品。《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》的特點是對吾屯歷史文化進行了全面翔實的介紹,對唐卡藝人傳承脈絡進行了清晰明了的梳理,對唐卡藝術製作工序進行了完整有序的採錄。是新中國成立50年來,第一次以自然村為單位,開展民族民間文化的普查、搶救工作。《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》是第一本以人為本,突出傳承脈絡的人文專著。本圖集從搶救文化遺產的角度將唐卡作為一種動態的過程來考察和研究,包括唐卡的分類、唐卡的供奉、製作工序、繪製工具、唐卡藝人傳承脈絡等。同時,本圖集還收錄了許多珍貴的歷史資料以及與唐卡有關的傳說與藝訣。此外,項目實施單位將採錄的動態影像資料精心剪輯刻錄成光碟,形成了一份完備“文字、圖片與動態影像”三維立體的關於藏區唐卡藝術的文化檔案。

他們的足跡遍布玉樹、果洛等偏遠地區的寺院。在當地政府部門的大力支持下,他們拍攝到了許多珍貴的唐卡,尋找到了多位唐卡製作的世外高人。工作上的成就,讓這些老人忘記了病痛,忘記了高山反應帶來的苦痛。在寒冷的草原上忍受飢餓,胡亂吃兩口乾糧,抓幾把雪入口,成了家常便飯。

草原上的寺院,總是建在風景最美的地方,那裡人跡罕至、交通不便,歷經幾百年的唐卡在這裡得到了妥善保管,許多著名唐卡藝人的作品也在這裡得以保存。文化普查隊隊員,在這裡蹲點採訪、分頭工作,取得了一手資料。

多太是19世紀中葉,青海著名的唐卡繪畫大師,他的作品難得一見。在吾屯上莊村,大家驚奇地發現了他的遺作《馬頭明王》。在當地村委會主任當科的協調和幫助下,工作人員整整用了半天的時間,搬運了吾屯上莊麻尼康中的三百多部藏文經書後,才搭上梯子,拍攝到了這幅珍藏在佛龕背後的百年老唐卡。

工作人員在吾屯村採訪

2002年,當中國民間文化遺產搶救工程開始醞釀之際,主持這項工作的中國民間文藝家協會,就把搶救性保護唐卡藝術納入到工程總體規劃之中。三年後,在黃南藏族自治州同仁縣吾屯村,唐卡搶救工程拉開帷幕。“它在文化人類學的基礎上,強調了一種原生態性。同時,我們又注重理論的研究,對中國唐卡藝術的門類和品種做了歸納。”

這是主抓這項工作的青海省文聯副主席馬有義對《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》的評價。作為《中國唐卡藝術集成》系列叢書的示範卷,工作人員在沒有任何範本的情況下,摸著石頭過河,一步一步地摸索。最後,對吾屯歷史文化全面翔實的介紹、給唐卡藝人傳承,做了清晰明了的梳理、對唐卡製作工序做了完整有序的採錄。而且,封面設計要突出濃郁的民族特色、體現傳統與現代的統一。這些工作方向一確定,他們開始放開手腳。2007年6月,《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》終於誕生,這次艱難神聖的文化之旅圓滿地畫上了句號。

對藝人要求

嚴守法度的文化修為 繪畫藝術的“獨門絕技”

唐卡所蘊含的深刻宗教文化、地域文化和民族文化內涵是其他畫種所無法比擬的。

唐卡是藏傳佛教徒必需的供奉物,唐卡一般採用金、銀、綠松耳石等名貴的礦物質顏料和植物顏料悉心繪製。

唐卡藝人一般要精通三十三相、八十功德、十三種飾品、九種舞姿和十八種喪葬飾品的繪製技能。此外,必須具備淵博的學識,吃苦耐勞的精神,虔信佛法而矢志不移,常喜供奉和施捨,有菩薩心腸,並深諳密宗的修習法門。“敬信佛法僧三寶,勤修身語意所依”是所有藏傳佛畫藝人的共同銘言。

繪製唐卡首先必須要經過系統的學習。以熱貢藝人為例,每天開工之前,首先要清潔自身,然後在佛龕前點燈薰香,在院子裡煨桑祈禱後,才能正式開工。晚上收工之前,還要念三遍謁文。如果畫的是密宗本尊和護法神,還要根據本尊和護法神的習性,入密修煉,得到該本尊或護法的許可後,方可進行繪製。繪畫期間忌食蔥、蒜,不近女色。

唐卡藝人不能酗酒或吸菸,因為酗酒不僅亂人心性,還會使人手指顫抖,無法精描細畫。當地諺雲:“好人家裡出畫師,壞人家裡出菸鬼。”

一幅唐卡繪製縫裱完成後,經上師或德道高僧開光,方才成為佛像供奉和膜拜。開過光的佛像,具有“身之所依”的特性,長期供奉,或保風調雨順、人畜平安,或被超度到極樂世界。唐卡通常供奉在寺院或信教民眾家的佛龕。

在藏族地區,大大小小的寺廟中匯集了祖輩們浩如煙海的佛教藝術傑作,但絕大部分佛畫藝人不為世人所知。繪製佛像是為了個人和眾生積德的神聖修為,不強調個人榮譽和價值。這種觀念長久地影響著佛畫藝術的傳承。

相關評價

《中國唐卡藝術集成》普查工作

《中國唐卡藝術集成》普查工作作為編撰者之一,青海民族學院民族研究所民俗教研室主任、副教授唐仲山在親歷中國唐卡藝術搶救工程、親眼目睹唐卡藝術作為一種鮮活的民族民間藝術的生存現狀之後,深有感觸地說,中國唐卡藝術搶救工程任重道遠。

2004年唐仲山參與了由青海民間文藝家協會組織的“中國唐卡藝術搶救工程”的組織申報工作,其間,藏族的唐卡藝術被列入“中國民間文化遺產工程”的四大搶救項目之一。2007年7月,由唐仲山參與編撰的《中國唐卡藝術集成——吾屯卷》出版,該書的問世對藏傳佛教唐卡藝術的搶救與保護產生了積極影響。此後,青海民間文藝家協會便緊鑼密鼓地開始了對玉樹地區藏娘唐卡藝術的摸底普查工作。

為了調研藏娘唐卡藝術的歷史與生存現狀,唐仲山隨同索南多傑和達洛幾渡通天河、三進藏娘,百餘次穿行於寺院和藝人之家,充分地領略了通天河腹地的自然和人文環境。談及一次次的深入普查工作,唐仲山的臉上總是顯現出喜憂參半的神情。他解釋說,我們一方面為擁有這樣璀璨的民族文化遺產而欣喜不已,另一方面又為藝人們生活現狀、珍貴藝術品的保存以及唐卡藝術後繼與發展而焦慮。正因為如此,我們也更加體味到“中國唐卡藝術搶救工程”的現實必要性及歷史意義。

藏娘地區距離玉樹藏族自治州州府結古鎮以北,沿通天河北上約120公里處,歷史上稱為"佐年"。該地區擁有一座距今近一千年歷史的藏傳佛教薩迦派寺院——桑周寺,由於寺中的藏娘古塔是藏區久負盛名的宗教聖地之一,所以佐年地區的唐卡藝術又被稱為藏娘唐卡藝術。

回想起藏娘唐卡最初帶給他們的震撼,唐仲山至今慨嘆不已。藏娘唐卡的色彩、質地、主題與風格所體現出的傳統的原生態特徵,讓人目不暇接,愛不釋手。藏娘唐卡採用的是天然礦物顏料,所繪製的畫面光彩奪目,鮮活靈動、線條洗鍊,構圖疏朗,主題與畫風儘管相對於現代唐卡繪畫來說似乎少了規範和拘束,但卻愈加顯現出濃郁的生活氣息,畫面鮮活而富有情趣。唐仲山還注意到,藏娘唐卡的繪畫技藝基本上是家族內傳承,傳承脈絡較為單一、清晰。唐卡技藝的傳承主要靠師徒之間的言傳身受,有些藝人世家尚保留有部分珍貴的唐卡草圖,這些草圖是藝人在創作唐卡時利用剩餘的布頭碎料繪製的,尺度不一。

由於歷史悠久布色灰暗,有些素描圖譜已經模糊不清,但仍然能夠看得出圖案流暢的線條和人物鮮活的神態。面對這些圖譜連同家庭珍藏的舊唐卡,唐仲山和同事們意識到它們不僅是藝人們學習和繪畫的藍本,而且在很大意義上將為保持和傳承技藝發揮重要的作用。面對淳樸善良而又才藝出眾的唐卡藝術傳承人,在場的每個人無不受到感染,同時更加激發了大家珍視民間文化的意識和責任。傳統藏娘唐卡除了手繪技藝外,還有一種手繪兼木刻套版印刷的工藝。這種明顯受歷史上當地的刻印佛經工藝影響的木刻印版都為陽刻,其線條流暢、工藝嫻熟,就藏娘唐卡藝術而言,既是一種傳統工藝,也是一種傳承手段。這個發現讓大家欣喜不已。

通過調查了解,他們看到歷史上藏娘佛畫工藝採用的是購自西藏的礦物和植物顏料,所需的膠類也通常是由動物皮膠或骨膠,顏料及輔料的加工及使用都有其獨特的工藝。但是由於近代以來藏娘唐卡的需求量和藝人外出機遇的減少,使得純正礦物顏料的使用降低,加之化工顏料色彩的艷麗和低廉的成本以及便利的獲取途徑,傳統的礦物顏料的加工和使用技藝瀕臨絕傳。為此,唐仲山與中國唐卡藝術搶救成員們將蒐集和整理到的大量珍貴歷史及現實資料,按“中國唐卡藝術搶救工程”的實施方案編撰成了《中國唐卡藝術集成·藏娘卷》,最大程度地展現了藏娘地區的人文與地理環境、藏娘唐卡藝術的歷史與現實、唐卡藝人的傳承與現狀等信息,為進一步研究和實施對藏娘唐卡藝術及相關村落文化的保護和發展提供了重要的參考依據。

唐仲山說,藏娘唐卡藝術和熱貢唐卡藝術都是藏傳佛教藝術中的傑出代表,二者在很多方面既有相同之處,也有各自的風格和特色。所以在他看來,在借鑑和論證的基礎上開展藏娘唐卡藝術的發掘和保護,能夠更大程度上避免現代文明對這一民間文化瑰寶的破壞和顛覆。同時,作為藏娘唐卡藝術傳承和發展中的活性因素,創作群體是藏娘唐卡藝術的生命和靈魂所在,也是延續藏娘唐卡藝術的命脈。因此,傳統技藝所蘊含的文化內涵就是要對藝人們進行保護和培養。就此次唐卡藝術節的舉辦,唐仲山滿懷信心地說藝術節必將會為推動唐卡藝術這一民間文化藝術生命之根的綿延和壯大增添必要的動力。

現狀

市場亂象令人擔憂 搶救保護迫在眉睫

新中國成立以後,包括唐卡藝術在內的藏族優秀傳統文化受到黨和政府的高度重視,唐卡藝術創作與傳承人才輩出,佳作迭現。近二十年來,唐卡藝術被越來越多的有識之士所關注和認識。海外友人尤其是西方學者對唐卡藝術情有獨鍾。

為此,在西藏山南和拉薩、青海熱貢、四川甘孜等唐卡產地,具有村級以上規模的唐卡藝術培訓、創作基地和行銷場所如雨後春筍般湧現。這不僅為村落創造了巨大的物質財富,也為藏傳佛教文化的傳承、弘揚與發展作出了積極貢獻。

然而,唐卡的市場成果也被一些商人認知和利用。偷工減料、粗製濫造的偽文化產品在北京、廣州、西安等地招搖過市。少數昧心商販大量收購次品,仿舊加工以假亂真。一些古舊唐卡和一部分絕版孤本唐卡也從各種渠道流失國外。

另外,唐卡藝術青黃不接,很多絕技沒有傳人,甚至有人亡藝絕的危險。唐卡藝術的搶救與保護迫在眉睫。

除了人為因素造成的損失外,自然因素造成的損失也令人痛心。在2008年5·12汶川大地震和2010年的4·14青海玉樹地震中,都有一些位於災區的藏傳佛教寺廟倒塌或損毀,一些珍貴的唐卡因此損毀或遺失。

搶救與保護措施

本著“邊疆優先、少數民族優先、瀕危優先”的中國民間文化遺產搶救工程立項原則,中國民間文藝家協會早在2004年就已確定對藏族地區唐卡藝術進行搶救性普查,並形成了《中國唐卡藝術集成·吾屯卷》這一完備的“文字、圖片與動態影像”三維立體文化檔案。

在青海省,2004年4月便成立了民間藝術品等級鑑定委員會,對省內唐卡藝術品鑑別優劣。另外,青海省還對唐卡文化進行調查,在藏傳佛教聖地青海塔爾寺、隆務寺、吾屯上、下寺等數十處吾屯唐卡供奉寺院都留下了調查者的足跡。在果洛、玉樹、黃南等地,調查了唐卡文化歷史發展及現存狀況。

在雲南省,全省對廸慶州所屬的香格里拉、德欽、維西三個縣進行普查,集中了最有代表性的11個寺廟裡的唐卡資料,尤其是採集到了一些從來不準人看、不準人拍的鎮寺之寶的資料。

在甘肅省,甘南地區曼唐畫派唐卡的家底被基本摸清。專家組考察了位於川西北的德格、白玉等噶瑪尕爾畫派分布較多的德格印經院、更慶寺、八邦寺等寺院,取得了重要收穫。

據了解,青海、甘肅、四川、雲南、西藏及內蒙古等地的唐卡調查成果將陸續以《中國唐卡藝術集成》各產地卷本形式面世。

近些年,隨著黨和政府對非物質文化遺產保護工作的重視,唐卡藝術迎來了新的發展機遇。2006年以來,藏族地區幾大唐卡畫派分別被列入國家級非物質文化遺產名錄,並得到了有效保護。唐卡藝術迎來了新的春天。

傳承藝人

夏吾才讓大師

夏吾才讓大師夏吾才讓——當代熱貢藝術的“巨擘”

已故“中國工藝美術大師”夏吾才讓老人,堪稱藏傳佛教熱貢藝術的“大腕”級人物,在他70多年的繪畫生涯中創作彩繪佛像近千幅,許多藏傳佛教的著名寺院都留有他的手跡。

夏吾才讓7歲拜著名畫家索南旦巴為師,在五屯上莊學畫。位於青海省黃南藏族自治州同仁縣隆務河畔的五屯村、年都乎、尕賽日等藏族村落是熱貢藝術的發源地。經過六、七百年的發展,熱貢藝術形成了色彩艷麗、畫功精緻、造型生動的藝術風格,藝術形式有彩繪、彩塑、雕刻、堆繡等。

夏吾才讓學藝期間曾隨老師到塔爾寺作畫6年,寺院的許多壁畫即出自他們師徒之手。他還跟隨著名國畫大師張大千在甘肅敦煌作畫兩年,協助臨摹壁畫,開闊了眼界,吸收融會了藏、漢佛教繪畫藝術的精華。23歲出師後,夏吾才讓的足跡遍布四川、甘肅、青海等地的寺院。

十世班禪畫師——尼瑪澤仁

這位十世班禪大師生前親授的畫師幽默,風趣,健談,對藏民族的文化有著獨到的見解。除了長久地眺望窗外的風景,尼瑪澤仁的鄉間生活就是不知疲倦地提筆作畫。

尼瑪澤仁的代表作《元番瑞和圖》、《雪域》、《牧馬圖》等體現了藏、漢族文化和西方現代藝術相融合的整體風格,充滿了玄思妙想,涌動著莊嚴肅穆的宗教情懷,深刻地描繪出藏民族對世界的神秘感知。

尼瑪澤仁認為,他的繪畫是從本民族文化的載體上生長出來,“她的每一個形象,每一個符號都浸染著歷史感”。在尼瑪澤仁的畫中,人物顯得很渺小。他說:“在我們藏族人看來,自然是神聖的,人只是自然界的一分子。無論多么偉大的創造,大自然瞬息間就能將之毀滅。人類只有依靠精神的力量與自然和諧相處。藏族在過去物質貧瘠的環境中還能生存下來,靠的就是這種精神。”

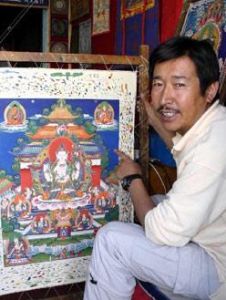

畫師次旦朗傑在自己開辦的拉薩八廓唐卡藝術專畫部里介紹學生的作品

畫師次旦朗傑在自己開辦的拉薩八廓唐卡藝術專畫部里介紹學生的作品彭波畫派第九代傳人——次旦朗傑

次旦朗傑,藏族,著名唐卡藝術師,西藏民俗協會會員。1960年生於西藏林周縣一個普通農民家庭。他自幼愛好繪畫,先是自學,19歲時的次旦朗傑在家鄉已經小有名氣了。同年,他離開家鄉來到拉薩,師從著名唐卡畫師彭波畫派第八代傳人江白旺久學習唐卡繪畫技藝,是彭波畫派第九代傳人。其同門師兄弟始有35人,最後6人學成。十多年間,他隨師父奔忙在西藏的大小寺院繪製唐卡,足跡遍及西藏各地。堆瑪寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、那末寺、墨竹工卡等地的寺廟都留有他們師徒精湛的技藝。九十年代初,應蒙古、尼泊爾等國大活佛的特別邀請他親赴國外繪製唐卡。

1996年,他在拉薩八廓東街創辦了拉薩市第一家唐卡專畫店,就是現在的“八廓唐卡藝術專畫部”。因店內唐卡嚴格按照民族傳統技法繪製,用料考究、畫工細膩、作品傳神而很快名聲廣傳。其畫作在東南亞、歐洲的一些國家和港、澳、台等地區有較為廣泛的影響。中央電視台、拉薩電視台、《西藏旅遊》、《新周刊》、新華網等媒體先後做過採訪報導。於是,次旦朗傑的名字跟隨他精湛的唐卡藝術作品開始遠播世界。慕名前來購買唐卡畫的中外遊客越來越多,還有美國、日本、新加坡、德國、尼泊爾等國,以及台灣、香港等地區的佛教信徒專程找他訂作唐卡。八廓唐卡藝術專畫部目前已經是拉薩人氣最旺的專業唐卡店了,每天來自世界各地的顧客絡繹不絕。

唐卡藝術的漢族傳人——謝冰

一幅即將繪成的唐卡畫前,24歲的漢族大學生謝冰和22歲的藏族青年丹增,一面用心聆聽老師對作品的講解,一面仔細地記錄著,全然不顧門外川流不息的人群和紛繁嘈雜的聲音。

唐卡畫上同樣的宗教人物,同樣的布局著色,兩個年輕人已反覆臨摹了上百遍,但花了一個多月工夫畫出來還是不理想,兩人不由地同時嘆起氣來。看著兩名學生沮喪的表情,老師旺堆忍不住笑了起來。他說:“唐卡這門藝術在西藏已有一千多年的歷史,要繼承和發揚藏族這門古老的藝術,絕非一朝一夕之功。”

徜徉在八廓街頭,不時會有“手工唐卡店”的招牌映入眼帘。走進這些裝飾簡單的店鋪,細細看來就象是一座座藝術的殿堂,唐卡上的宗教人物以硃砂為底,以金粉勾勒,高純度的礦物顏料經過畫匠精心描繪,使宗教人物變得維妙維肖,極富藝術感染力。

畢業於哈爾濱工業大學的謝冰,早在大學期間就對唐卡這門古老的藝術心馳神往。畢業後他自費來到拉薩,在臨近八廓街出口的這家唐卡繪畫店裡拜師學藝。談起學畫唐卡的感受,謝冰說:“畫唐卡比我想像中困難得多,但越畫越覺得這門藝術博大精深,也越令我捨棄不下,我十分有信心學好這門藝術。”與謝冰一起學唐卡的還有8名藏族青年,他們和謝冰一樣也非常熱愛唐卡藝術。平日裡他們互相交流學習感受,並幫助對方指出不足。