發病機制

本病的發病機制可能與免疫複合物介導小靜脈的損傷引起繼發性肝損傷有關,雖有人認為本症的白細胞減少是由於脾功能亢進所致,但脾切除後有些病人的白細胞減少,並不能被糾正。

臨床表現

FELTY綜合症

FELTY綜合症本病為類風濕性關節炎的特殊類型,常於關節炎數月甚至數年後出現典型症狀,可有:

2.皮膚暴露處出現棕色色素沉著,甚呈黑色。

3.皮膚或黏膜潰瘍,尤小腿潰瘍。

4.脾腫大,個別呈巨脾。

疾病檢查

1.骨髓中紅細胞每系統中度增生粒細胞成熟障礙

2.血象:呈中度低色素性貧血血小板輕度減少中性粒細胞顯著減少嚴重時可<1×109/L;淋巴細胞無明顯變化

3.紅斑狼瘡細胞檢查陰性Coomb's試驗陰性R-F乳膠凝集試驗常陽性

疾病治療

套用類固醇激素治療,可有近期療效但很少完全緩解抗類風濕治療如抗炎劑青黴胺氯,喹硫酸鋅,雷公藤等均可試用免疫刺激劑套用轉移因子左鏇咪唑等刺激細胞免疫功能有一定療效,中醫中藥治療黃芪注射液可調節免疫功能脾切除術對重度粒細胞減少伴嚴重貧血(溶血性)或血小板減少反覆感染者宜行切脾術但長期緩解僅者30%~40%

免疫反應異常的疾病及其治療原則

一、變態反應(一)1型變態反應本型臨床上最常見。有過敏體質的人初次接觸某些抗原後,引起腺體分泌增加,平滑肌痙攣,毛細血管擴張和通透性增加等,產生各種症狀。臨床常見的疾病有:過敏性鼻炎、支氣管哮喘、蕁麻疹、過敏性腸炎和過敏性休克等。

治療原則凡能使細胞內cAMP濃度降低或cGMP濃度升高的物質均易致脫顆粒,反之則抑制脫顆粒。如色甘酸二鈉(disodiumchromoglycate)防治支氣管哮喘作用,可能是通過增高細胞內cAMP濃度,防止脫顆粒之故。拮抗生物性介質:苯海拉明(diphenhydraminehydrochloride),撲爾敏(chlorpheniraminemaleate),異丙嗪(promethazine)等抗組胺藥。

(二)Ⅱ型變態反應臨床上常見的疾病有:血型不符輸血反應、新生兒溶血性黃疸、自身免疫性溶血性貧血、藥物過敏性粒細胞減少或血小板減少及肺出血-腎炎綜合徵(Goodpasturesyndrome)等。

治療原則本型疾病中某些新生兒溶血性黃疸用Rh免疫抗體300μg肌注於母體分娩時可以有效預防其發生,或採用換血治療。其他疾病可用糖皮質激素和/或免疫抑制劑治療。

(三)Ⅲ型變態反應臨床上常見的疾病有:變態反應性血管炎,類風濕性關節炎,免疫複合物型腎炎,變態反應性肺泡炎等。

治療原則本型疾病治療可選糖皮質激素,或伍用細胞毒性免疫抑制藥。

FELTY綜合症

FELTY綜合症治療原則本型疾病的治療應根據病種而定,如傳染性變態反應,就應針對病原體給以相應的有效治療,如結核病給予抗癆治療。若為急性移植物排斥反應,則應採用免疫抑制劑,如糖皮質激素及硫唑嘌呤(azathioprine,Imuran)或環孢素A(cyclosporinA)等治療。

(五)V型變態反應治療原則本病雖為V型變態反應所致,但其始動機制不明,可能是由於Ts細胞的免疫監護和調節功能的遺傳性缺陷有關。故無需用免疫治療,仍沿用抗甲狀腺藥物、放射性碘及甲狀腺次全切除手術治療。

(六)Ⅵ型變態反應(ADCC)臨床常見疾病有慢性淋巴細胞性甲狀腺炎。慢性淋巴細胞性甲狀腺炎的甲狀腺損傷機制尚未完全闡明。可能是Ts的缺陷,B細胞易轉變為漿細胞,產生針對自身甲狀腺細胞的自身抗體所致。

治療原則本病治療應視甲狀腺功能狀態,用甲狀腺製劑,或同時用抗甲狀腺藥物或甲狀腺製劑治療。糖皮質激素僅用在甲狀腺迅速腫大且有壓迫征者,療程要短,一旦緩解,宜遞減用量後停藥。

二、自身免疫疾病(autoimmunedisease)

(一)臨床分類通常根據原因和涉及器官的不同可分為二類。

1.器官特異性自免疫疾病常見的疾病有:慢性甲狀腺炎、甲狀腺功能亢進症、原發性慢性腎上腺皮質功能減遲症、青年型糖尿病,Goodpasture綜合徵、重症肌無力、口眼乾燥-關節炎綜合徵、萎縮性胃炎、原發性膽汁性肝硬化、潰瘍性結腸炎、鏈球菌感染後腎小球腎炎、多發性硬化症、交感性眼炎及天皰瘡等。

2,非器官特異性自身免疫疾病常見的疾病有:系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、皮肌炎、硬皮病及自身免疫性血細胞減少症等。此外有些疾病的發生與感染、藥物、外傷等因素有關的自身免疫性疾病,謂之繼發性器官特異性自身免疫性疾病。常見的疾病有慢性活動性肝炎。Guillain-Barre綜合徵等。

(二)治療原則本類疾病繁多,受累的器官不同或損傷的組織器官廣泛,不同疾病的治療亦不盡相同。一般認為,在變態反應中,當外源性抗原被機體破壞、清除後,病程即可終止。但自身免疫性疾病的抗原系來自機體因有組織細胞,自身抗原不斷釋出,頻頻刺激免疫系統,故本病病情往往反覆發作、遷延不愈;加之對於自體抗原的不斷釋出,缺乏有效治療,故不易根治。針對病種可選用免疫抑制劑或刷免疫調節劑治療,常能使病情緩解。臨床上常用激素、環磷醯胺(cyclophosphamidum)、硫唑嘌呤(azathioprine)、甲氨蝶呤(methotrexate,amethopterin,MTX)及6-巰嘌呤(6-MP)、6-硫鳥嘌呤(thioguanine,6-TG)、氟尿嘧啶(fluorouracilum5-FU)等。

三、免疫缺陷疾病(immunodeficiencydisease)

(一)原發性免疫缺陷及治療原則臨床上較常見者有:

FELTY綜合症

FELTY綜合症2.T細胞免疫缺陷(1)先天性胸腺不發育(Di-George綜合徵)主要表現為外周血T細胞明顯降低,缺乏遲髮型變態反應。臨床主要表現為易發生病毒、結核菌和黴菌感染及肺炎支原體感染。治療可移植胎兒(胎齡小於14周)胸腺來重建免疫功能。(2)胸腺發育不全症(Nezelof綜合徵)由於胸腺小且發育不全,易有病毒和真菌感染。由常染色體顯性遺傳。治療用胎兒胸腺移植。

3.T/B細胞聯合缺陷

(1)嬰兒嚴重免疫聯合缺陷症(SCID)主要有二種類型,一為伴性隱性遺傳型(即X-聯合淋巴細胞減少性無丙種球蛋白血症);另一種為常染色體隱性遺傳型(即常染色體隱性遺傳性淋巴細胞減少性無丙種球蛋白血症。二者均因T/B細胞的功能完全缺乏。臨床表現常在出生後一年內死於感染。治療可用組織相容抗原匹配的骨髓移植,也可用胸腺移植。成功後,定期注射丙種球蛋白製劑治療。

(2)濕疹伴血小板減少性免疫缺陷症(Wiskott-Aldrich綜合徵)系伴性隱性遺傳,僅見於男孩。臨床特點為血小板減少、濕疹及聯合免疫缺陷,及反覆發生感染。治療可試用骨髓移植。也可用轉移因子注射、輸血小板和抗生素等對症治療。

(3)共濟失調性毛細管擴張症(ataxia-telangiectasia)由常染色體隱性遺傳。臨床表現為血管異常和胸腺分化缺陷及IgA、IgE缺如。易合併呼吸道和腸道感染,及小腦退行性變所致共濟失調症狀。治療主要用丙種球蛋白製劑,也可作胸腺移植和注射轉移因子。

4.補體缺乏或異常免疫缺陷病補體系統中共有11種成分,即C1q、Clr、Cls、C4、C2、C3及C5-9。其中有少數成分顯著缺乏者,則易發感染。補體缺乏常與遺傳有關。因為補體有促進細胞吞噬和促進炎症的作用,缺乏補體必然會增加機體對感染的易感性。治療用正常血漿內的相應的補體替補。

5.吞噬細胞功能不良的免疫性疾病吞噬功能是機體的非特異性免疫功能。血中的嗜中性粒細胞、單核細胞及組織中的巨噬細胞皆具有向炎症區域趨化的能力,並能非特異性地吞噬及殺滅致病菌;故吞噬細胞的質或量、趨化作用、吞噬及域殺菌作用等有缺陷時,則易致感染。

臨床上偶可見到的疾病有:

(1)慢性肉芽腫病臨床表現伴性遺傳,僅見於男孩,偶見成人,少見於女性。很容易感染,如反覆淋巴結炎、肺炎、骨髓炎和膿皮病。但細胞免疫、體液免疫反應正常。治療主要是早期發現感染,及時套用抗生素。(2)Chediak-Higashi綜合徵是一多系統常染色體隱性遺傳性疾病。臨床表現為局部白化病(partialalbinism),反覆發作上呼吸道、肺和皮膚感染,周圍血中白細胞減少,有低丙種球蛋白血症,出血傾向和溶血性貧血等。治療除用抗生素外,無其他有效治療。

(二)繼發性免疫缺陷病及治療原則臨床上有很多疾病都可影響免疫功能,諸如惡性腫瘤包括淋巴瘤、淋巴細胞白血病、多發性骨髓瘤、巨球蛋白血症等,腎病綜合徵,燒傷,蛋白質丟失性胃腸病,糖尿病,甲狀腺功能亢進症,感染性疾病等。現著重就獲得性免疫缺陷綜合徵(acquiredimmunodeficiencysyndrome,愛滋病、AIDS)的臨床和治療。獲得性免疫缺陷綜合徵,又名愛滋病。1979年在NewYork和California首先發現AIDS,以後波及全美及歐洲。已查明患病者數百萬人,已在全球有蔓延傾向;病死率高,引起人們極度恐懼。中國及東南亞國家帶毒者及發病明顯增加。本病好發於45歲以下的成年男性、或靜脈注射麻醉藥物者、同性戀者、血友病病人及海地共和國居民,亦可通過輸血而傳染。其2年存活率小於20%。發病機制:認為系病毒感染,由人體T細胞白血病病毒(HTLV-Ⅱ)引起。臨床表現:潛伏期為8-22月,臨床症狀有發熱、消瘦、腹瀉等。繼之出現機體感染的症狀群,如真菌性肺炎、腦膜炎、念珠菌感染、巨細胞病毒感染(CMV較為多見,占94%)及隱孢病(cryptosporidosis)、單純皰疹病毒(HSV)感染包括食管炎、廣泛性黏膜皮膚感染等。此外,臨床上還可見到卡氏肺囊蟲病(pneumocystiCariniti)及Kaposi肉瘤等相應的表現。外周血中淋巴細胞顯著減少,T細胞減少更顯著,TH(T4+)下降,而Ts(T8+)改變不大或略增加。T4+/T8+倒置為0.05±0.08/1(正常為1.6-1.3/1)。

治療原則:尚無特效治療。可用SMZ合併TMP治療肺囊蟲病有效,但不能逆轉AIDS的預後。疊氮胸腺嘧啶(azidothymidine,AZT)是公認的抗HIV藥,CD4蛋白質與免疫毒素結合劑,利用毒素直接殺傷HIV-1,這種治療謂靶療法(targetting)尚處於研究階段。

FELTY綜合症

FELTY綜合症四、免疫增殖性疾病(immunoproliferativedisease)本組疾病是一類免疫細胞異常增殖、免疫球蛋白異常增多的疾病,多屬惡性疾患。臨床上常見的疾病有免疫細胞異常增殖,包括由B淋巴細胞增殖的有淋巴肉瘤、惡性淋巴瘤及多數慢性淋巴細胞性白血病。屬T淋巴細胞增殖,包括部分急性淋巴細胞性白血病、少數慢性淋巴細胞性白血病及少數淋巴瘤。由網狀細胞增殖所引起疾病有霍奇金病、結節病和網狀細胞肉瘤。由淋巴細胞異常增殖所致的疾病有傳染性單核細胞增多症、淋巴肉瘤及淋巴性白血病等。因漿細胞增殖株數的多少可產生單株γ-球蛋白血症(如多發性骨髓瘤、Waldenstrom’s症和重鏈病等),和多株γ-球蛋白血症,後者多株漿細胞良性增殖出現多株型IgG的增多,常見於慢性感染、風濕病、自身免疫性疾病和肝臟病。治療應根據病種而定,如惡性腫瘤性疾病應選用合理聯合化療或放射治療方案。而其他疾病則應治療原發疾病或用免疫抑制劑或刷免疫調節劑治療。

化療藥物,常用尹腦床治療急性淋巴性白血病,如CTX、MTX、長春新鹼(vincristinisulfas)、門冬醯胺酶(L-asparaginase)、放線菌素D(更生黴素,dactinomycin)、柔紅黴素(dau-norubicinrubidomycin,DRB)或阿黴素(adriamycin,ADM),三尖杉酯鹼(harringtonine)、新藥有氨苯吖啶(amsacrine)、米妥蒽醌(mitoxantrone),去甲氧柔紅黴素(idarubicin)及表阿黴素(epiadriamycin)足葉乙甙(etoposide)鬼臼噻吩苷(teniposide)等藥。幾種藥物聯合治療組成不同的治療方案,方用於多種免疫增生性疾病及白血病、惡性腫瘤等疾病。

免疫療法

臨床上常用免疫療法治療變態反應,自身免疫性疾病,免疫缺陷病、免疫增殖疾病、移植後排斥反應及腫瘤疾病等。常用的免疫療法有脫敏或抗過敏療法,以免疫替代或免疫重建,如注射胸腺素、轉移因子、免疫核糖核酸及Y-球蛋白製劑,或骨髓臍帶血幹細胞移植、胸腺及胚肝移植等措施。移植可望重建免疫功能。

FELTY綜合症治療

FELTY綜合症治療1.胸腺素(thymosin)胸腺素是胸腺上皮細胞合成的一種蛋白質激素,分子量10000,能誘導前T細胞(preTcells)成熟。本藥可用於Di-George's綜合徵,或其他T細胞缺乏性疾病。小兒各種免疫缺陷病,有60%以上病兒用胸腺素治療,約有半數以上的兒童有良好反應。其治療作用如同胎兒胸腺移植。胸腺素的劑量視替代療法需要量而定。

2.干擾素及其誘導劑(interferons&interferoninducer)干擾素主要有兩類,一類是由病毒或雙核苷酸所誘導出來的,由人白細胞產生的名為IFNα;由人纖維母細胞產生的為IFNβ。IFNα和IFNβ均為I型。第二類是抗原或有絲分裂原誘導出來,謂之IFNγ屬Ⅱ型。I型干擾素已用於某些傳染病如肝炎和某些淋巴細胞增殖,如由B細胞引起的多發性骨髓瘤和淋巴瘤等。用量:用純0.1%干擾素製劑106一109u/d靜注。副作用有倦怠、貧血、胃腸道功能紊亂等。

3.轉移因子(transferfactor,TF)本品是由正常人淋巴細胞製備的小分子RNA或多肽,分子量約5000。TF常將陰性IV變態反應轉變為陽性;可用於某些慢性黏膜皮膚念珠菌病(chronicmucocutaneouscandidiasis)或麻風,Wiskott-Aldrich綜合徵及成骨肉瘤。TF其1次用藥劑量為由40×109個淋巴細胞製備的TF。本品無免疫原性,重複注射罕有發生反應者。

4.左鏇咪唑(1evamisole)原為治療寄生蟲感染的化學藥物。近年證明本品能增強人T細胞介導免疫反應,或增強遲髮型變態反應。本藥可用於治療類風濕性關節炎,有一定的效果,但仍有毒性。本藥能使有免疫缺陷的霍奇金病病人的T細胞E花結形成的數目減少,能增強皮膚的反應性。左鏇咪唑的作用機制未明,故作為免疫增強劑仍有爭議。用量120一150mg/d,分三次服。副作用:約20%病人發生不良反應如皮疹,白細胞減少,粒細胞缺乏症及血小板減少症,口腔潰瘍,噁心、嘔吐,及可逆性免疫複合物性腎小球腎炎等。

5.卡介苗及其他佐劑卡介苗(BCG)及其他佐劑如卡介苗脂質提出物及短小棒狀桿菌(corynebacteriumparvum,CP)菌苗等,皆可用作抗腫瘤的非特異性免疫增強劑。用法可採用皮下或靜脈注射,劑量視人而定。BCG的副作用是倦怠、發熱、感冒樣症狀。CP副作用是發熱、寒戰、感冒樣症狀及注射部位疼痛等。且靜脈注射比皮下注射反應大。

(二)臨床上常用的免疫抑制劑免疫抑制劑主要用於三種臨床病症;①器官移植;②自身免疫性疾病;③同種免疫性疾病(如新生兒Rh溶血性疾病)。此外,腎上腺皮質激素類藥物中各種藥物的抗免疫作用的強度,與其抗炎效果基本平行,潑尼松(predisone)較強,潑尼松龍(prednisolone)作用與潑尼松相似,氫化可的松(hydrocortisone)次之,可的松(cortisoni)又次之。糖皮質激素抑制免疫反應的原理,主要是作用於免疫反應的感應階段和效應階段,表現為穩定巨噬細胞內溶酶體膜及干擾補體系統,從而抑制巨噬細胞吞噬和“處理”抗原作用,以及抑制抗原敏感細胞,阻斷免疫應答的效應。

(三)免疫治療的不良反應注射γ-球蛋白製劑有時會引起補體激活而產生過敏反應;骨髓、胸腺移植時,常可能因機體排斥反應,導致移植的失敗。至於糖皮質激素和免疫抑制劑的副作用,除各種藥物特殊的毒性作用外,均易導致如下的不良反應。

1.致感染作用因為降低了機體抗感染的細胞免疫或體液免疫的能力,易誘發嚴重感染。常見的病原體多為細菌,及平時致病性較低的病毒及真菌等條件致病感染。

2.致癌作用長期使用免疫抑制劑後,機體免疫監視作用減弱,喪失了清除突變細胞和病毒細胞癌變的能力,故有致癌作用。

3.不育和胎兒畸形使用環磷醯胺治療時,可致脫髮、出血性膀骯炎,男性病人可引起精子減少、不育;女性病人可發生卵巢功能抑制。妊娠早期使用免疫抑制劑或激素類藥物等,均可引起胎兒畸形。孕婦不宜用這類藥物。

4.致骨髓抑制,幾乎所有的免疫抑制藥對細胞的損傷都無選擇針對性,對胃腸道和骨髓造血功能都有影響,故易致出血和骨髓衰竭。

預後

本病常較一般類風濕關節炎嚴重,多有骨侵襲和畸形。約60%的病人有繼發感染,感染部位以皮膚和呼吸道多見,肝功能異常。大部分病人有輕至中度的貧血,預後不佳。

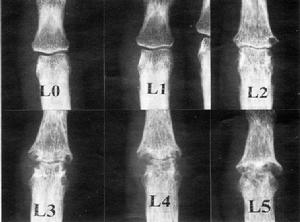

![FELTY綜合症[費爾蒂綜合徵] FELTY綜合症[費爾蒂綜合徵]](/img/7/33a/nBnauM3X2UTM1YjN4EDM5QjNyITMyYjN0YjMwADMwAzMxAzLxAzLzAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)