疾病概述

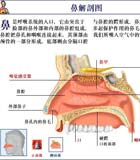

鼻真 菌病是指真菌感染於鼻腔和鼻竇所致的疾病。其致病菌主要有麴黴菌、毛黴菌及念珠菌等。長期使用抗生素、腎上腺皮質激素、免疫抑制劑、化療放療,糖尿病、尿毒症酸中毒、白血病、嚴重貧血、嚴重燒傷等使機體抵抗力下降時,以及鼻中隔偏曲、鼻息肉、感染性或過敏性鼻炎、鼻竇炎等致鼻腔鼻竇機械性阻塞時,容易引起真菌感染而發生本病。

菌病是指真菌感染於鼻腔和鼻竇所致的疾病。其致病菌主要有麴黴菌、毛黴菌及念珠菌等。長期使用抗生素、腎上腺皮質激素、免疫抑制劑、化療放療,糖尿病、尿毒症酸中毒、白血病、嚴重貧血、嚴重燒傷等使機體抵抗力下降時,以及鼻中隔偏曲、鼻息肉、感染性或過敏性鼻炎、鼻竇炎等致鼻腔鼻竇機械性阻塞時,容易引起真菌感染而發生本病。鼻真菌病根據其症狀表現,臨床上可分為四型:

(1)非侵襲型:常見於無免疫缺陷的病人,好發於上頜竇及鼻腔。患者有鼻塞、流膿涕、涕中帶血、頭痛等症狀,對抗菌治療和反覆鼻竇沖洗效果差。

(2)侵襲型:常見於有免疫缺陷的病人,臨床表現為侵襲性感染。早期僅有輕微鼻竇炎症狀,鼻腔前部常有壞死、結痂;數日後壞死部位可波及鼻腔外側壁,逐漸出現惡性疾病的症狀和體徵。患者可有發熱、項強,甚至昏迷而死亡。鼻部真菌病還可引起內臟感染。

(3)麴黴菌瘤型:病程較慢,上頜竇和篩竇內有肉芽組織及膿性分泌物,面部軟組織隆起。鼻竇X線拍片可見骨質破壞,但活體組織檢查無癌細胞發現。

(4)變態反應型:常見於有哮喘和鼻息肉病史的青年人。鼻真菌病的診斷主要從臨床症狀、X光拍片或CT掃描、真菌培養及病理學檢查等方面進行。本病的治療以手術為主。

疾病分類:耳鼻喉科

疾病描述

鼻真菌病是鼻科臨床常見的一種特異性感染性疾病。

症狀體徵

1、非侵襲型患者鼻塞,流膿涕,有時鼻涕帶血,頭痛。鼻竇X線拍片,見患側竇腔陰影模糊,與一般慢性鼻竇炎相似,全身症狀不顯著。

2、侵襲型

患者鼻腔前部常有壞死、結痂;數日後壞死部位可波及鼻腔外側壁,並可出現眼球突出、結膜充血、眼肌麻痹、視力減退及眶後疼痛。最後可有發熱、項強,直到昏迷而死亡。肝、脾、肺等亦可遭真菌侵犯。

3、麴黴菌瘤型

病程較慢,上頜竇和篩竇內有肉芽組織及膿性分泌物,面部軟組織隆起。鼻竇X線拍片可見骨質破壞,但活體組織檢查無癌細胞發現。

4、變態反應型

多見於青年人,常有鼻息肉和哮喘病史。雖經多次鼻竇手術,但鼻竇炎仍反覆發作。X線拍片檢查表現為多個鼻竇或全鼻竇受累,竇腔密度增高。血清學檢查,可見煙麴黴菌沉澱素試驗陽性。

疾病病因

鼻真菌病的致病真菌有麴黴菌、念珠菌、毛黴菌等。多因長期使用抗生素、類固醇激素類藥物、免疫抑制劑或癌症放射治療、糖尿病、燒傷等消耗使用抗生素、類固醇激素類藥物、免疫抑制劑或癌症放射治療、糖尿病、燒傷等消耗性疾病,致使機體抵抗力下降。近年來在健康人體檢中無意發現鼻真菌病,可能與病檢工作得到普遍開展和該病日益受到重視有關。鼻腦型毛黴菌病雖較少見,但死亡率較高,故也受到學者重視。鼻麴黴菌病較為常見。

病理生理

鼻出黴菌病可分為非侵襲型,侵襲型(暴髮型)、麴黴菌瘤型及變態反應型4種。非侵襲型病變常僅限於上頜竇黏膜;侵襲型是因真菌侵入黏膜動、引起血栓性動脈炎,導致鼻竇黏膜和骨壁壞死,重者可波及眶、翼齶窩甚至顱前窩內。病變處有血性膿液、肉芽、壞死組織和乾酷樣物(鼻腦型)毛黴菌病變與此相似,但更為嚴重,預後不良)。變態反應型者竇內肉芽腫有多數嗜酸細胞團、游離的嗜酸顆粒,Charcot-leyden結晶和真菌菌絲。診斷檢查

鼻真菌病的致病真菌有麴黴菌、念珠菌、毛黴菌等。多因長期使用抗生素、類固醇激素類藥物、免疫抑制劑或癌症放射治療、糖尿病、燒傷等消耗使用抗生素、類固醇激素類藥物、免疫抑制劑或癌症放射治療、糖尿病、燒傷等消耗性疾病,致使機體抵抗力下降。近年來在健康人體檢中無意發現鼻真菌病,可能與病檢工作得到普遍開展和該病日益受到重視有關。鼻腦型毛黴菌病雖較少見,但死亡率較高,故也受到學者重視。鼻麴黴菌病較為常見。治療方案

非侵襲型及麴黴菌瘤形應施行鼻竇清理術,去除鼻腔和鼻竇內病變組織和分泌物,預後較佳。侵襲型者須在手術前後用抗真菌藥,如二性黴素B、克霉唑、制黴菌素及氟胞嘧啶和間斷吸氧等。在治療期間須停用抗生素和免疫抑制劑,注意改善全身狀況。併發症

急性侵襲型鼻真菌病病程較短,發展較快,有多個鼻竇受累。嚴重者出現球結膜水腫,眼球突出,球後疼痛,眼肌麻痹及頸強直等鼻-腦真菌病症狀,迅速昏迷,死亡。重症者常合併有肺、肝、脾的真菌性損害。預後

本病預後差,採取全身支持性治療及抗真菌治療等或可有治癒者。發病機制

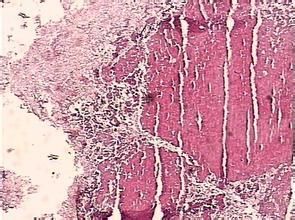

鼻真菌病中以曲菌病最常見,可分為4種類型:1.急性暴髮型急性暴髮型(acutefulminant)是由真菌侵入黏膜內,侵襲血管壁,最常侵犯的是動脈的彈性纖維層,血管腔見有大量菌絲,淋巴管也可受累。產生血栓(thrombosis),缺血性梗死(ischemicinfarction),壞死,導致黏膜壞死和骨質破壞,有大量的嗜中性粒細胞浸潤。壞死組織又提供了真菌極好的生長及繁殖的環境,在機體抵抗力減退時,沿血管向臨近鼻竇或周圍組織器官(如眼眶、顱底等)擴散,促進疾病的迅速發展和蔓延,可在幾天內甚至幾個小時引起死亡,這種類型多由毛黴菌屬真菌引起,如鼻腦型毛黴菌病。曲菌較少引起此型。

2.慢性無痛型慢性無痛型(chronicindolent)是以肉芽組織反應為病理組織學特徵的慢性進行性疾病,病理組織學除有血管栓塞,梗死形成和組織壞死,可見淋巴細胞、漿細胞、嗜中性粒細胞、嗜酸性粒細胞及朗格漢斯細胞浸潤的肉芽腫表現。

3.真菌球真菌球(fungusball)又稱足分枝桿菌病(mycetomaform),是一種慢性的、非侵襲性的真菌感染,一般沒有臨床症狀,病變通常局限於一個鼻竇,以上頜竇多見。致病真菌主要是麴黴菌。真菌球由高度密集的同心圓樣排列的菌絲形成,呈泥土樣或乾酪樣團塊,顏色各異,如灰色、綠色、紅褐或黑褐色等。

4.變應性真菌性鼻竇炎變應性真菌性鼻竇炎(allergicfungalsinusitis,AFS)發生於特應性體質的患者,鼻竇病變累及多個鼻竇,並易反覆發作。AFS的發病機制目前尚有爭論,多數學者認為是變態反應性疾病,屬於Ⅰ型和Ⅲ型變態反應。組織學上與變應性支氣管肺麴黴菌病(allergicbronchopulmonaryaspergillosis)相似,表現為有多量的嗜酸性黏蛋白和嗜酸性粒細胞、Charcot-Leydon結晶和真菌菌絲並存的特徵。

安全提示

長期使用抗生素、腎上腺皮質激素、免疫抑制劑、化療放療,糖尿病、尿毒症酸中毒、白血病、嚴重貧血、嚴重燒傷等使機體抵抗力下降時,以及鼻中隔偏曲、鼻息肉、感染性或過敏性鼻炎、鼻竇炎等致鼻腔鼻竇機械性阻塞時,容易引起真菌感染而發生本病。(1)非侵襲型:常見於無免疫缺陷的病人,好發於上頜竇及鼻腔。患者有鼻塞、流膿涕、涕中帶血、頭痛等症狀,對抗菌治療和反覆鼻竇沖洗效果差。若繼發細菌或病毒感染,還可以出現急性鼻竇炎症狀。前鼻鏡檢查時可見鼻黏膜覆蓋灰色或黑色假膜,伴有積膿;上頜竇穿刺有膿性分泌物及塊狀豆渣樣物。鼻竇X線拍片,可見患側竇腔陰影模糊,但多無骨質破壞。全身症狀不明顯。

(2)侵襲型:常見於有免疫缺陷的病人,臨床表現為侵襲性感染。早期僅有輕微鼻竇炎症狀,鼻腔前部常有壞死、結痂;數日後壞死部位可波及鼻腔外側壁,逐漸出現惡性疾病的症狀和體徵,如面痛、局部腫脹、眼球突出、結膜充血、眼肌麻痹、視力減退及眶後疼痛;最後可出現腦膜炎、腦膿腫。患者可有發熱、項強,甚至昏迷而死亡。鼻部真菌病還可引起肝、脾、肺等內臟感染。

(3)麴黴菌瘤型:病程較慢,上頜竇和篩竇內有肉芽組織及膿性分泌物,面部軟組織隆起。鼻竇X線拍片可見骨質破壞,但活體組織檢查無癌細胞發現。

(4)變態反應型:常見於有哮喘和鼻息肉病史的青年人。雖經多次鼻竇手術,但鼻竇炎仍反覆發作。X線鼻竇拍片顯示多個鼻竇或全鼻竇內充滿粘稠、濃縮的粘液,竇腔密度增高,但無骨及軟組織侵犯。血清學檢查,可見煙麴黴菌沉澱素試驗陽性。