遺址概述

被譽為二十世紀陝西十大考古發現之一和二十世紀中國百大考古發現之一的耀州窯遺址,位於今陝西省銅川市黃堡鎮南側,1988年被列為全國重點文物保護單位。早在唐代,這裡已經開始建窯燒瓷,成為北方重要的手工業城鎮。後歷經五代,至宋代達到鼎盛,金、元續燒,元末明初停燒。 從創燒到衰落,耀州窯前後歷經八百餘年,形成了“十里窯場” 的宏大規模。其所產瓷器之精美,於宋神宗元豐七年的《德應侯碑》中可略窺一斑:“巧如範金,精比琢玉……方圓大小,皆中規矩……擊其聲,鏗鏗如也;視其色,溫溫如也”。二十世紀五十年代以來,經過三次大規模總面積達12000多平方米的考古發掘,耀州窯遺址迄今共出土各歷史時期文物標本300餘萬件(片),其中完整和可復原的達10000多件;出土歷代瓷窯100多座、作坊100餘座;這是中國目前發掘面積最大、出土文物最多、工藝流程科學合理、序列化最強的古陶瓷遺址,也是世界陶瓷遺址發掘之最。

黃堡鎮耀州窯遺址黃堡鎮耀州窯遺址位於銅川市黃堡鎮漆水河兩岸,遺址區域南北長約5公里,東西寬約2公里,宋代有“十里窯場”之譽。耀州窯以黃堡鎮為代表,包括地坡、上店村、玉華宮及陳爐鎮等窯。黃堡鎮在宋代隸屬耀州,所以中國文獻記載中,把這裡的瓷窯統稱“耀州窯”。

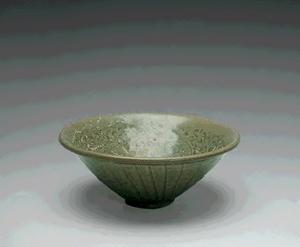

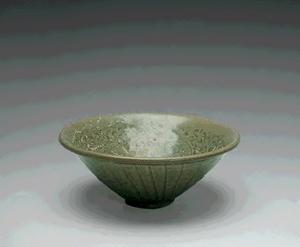

黃堡鎮耀州窯遺址黃堡鎮耀州窯遺址位於銅川市黃堡鎮漆水河兩岸,遺址區域南北長約5公里,東西寬約2公里,宋代有“十里窯場”之譽。耀州窯以黃堡鎮為代表,包括地坡、上店村、玉華宮及陳爐鎮等窯。黃堡鎮在宋代隸屬耀州,所以中國文獻記載中,把這裡的瓷窯統稱“耀州窯”。 耀州窯以青瓷稱著於世,在中國南北兩大青瓷窯系中,耀州窯代表著北方青瓷藝術的最高成就。耀州瓷釉色蒼翠、深沉、透亮,如冰似玉,造型古樸莊重,紋飾富麗多姿,構圖嚴謹生動。其釉色、造型及紋飾格調一致,和協完美,使人感到風清骨俊,遍體光華。那粗獷、流暢的線條則恰似一曲剛烈、豪邁的秦腔鏇律。與南方青瓷青翠明麗、滋潤豐盈的風格迥然有別,各具特色。

耀州瓷的燒制起於東晉,勃興於宋。今存宋德應侯碑詳細地記載了耀窯的製造盛況。黃堡鎮是當地最早燒制瓷器的地方。其初創之際,以燒造黑色瓷為主,兼造少量青瓷。唐代已能造精美的三彩器皿、藝術陳設品和建築琉璃構件。1984年到1986年,考古專家在此地發現了國內目前僅有的第二處唐三彩燒造地(中一處是河南禹縣)。五代時期,青瓷獲得長足發展,成為國家的“貢瓷”,宋代製造技藝已達到爐火純青的地步,各地窯場競相仿製,從而最終形成了以黃堡鎮為中心西到甘肅、東括河南、南達秦嶺南的龐大耀州窯系,成為北方青瓷藝術的傑出代表。唐宋時期,耀州瓷通過海陸絲綢之路,遠銷東亞、西亞、東南亞、東非等,在許多國家的考古發掘中已獲得了印證。

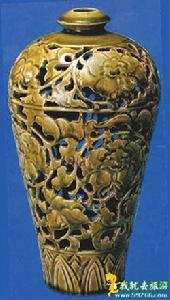

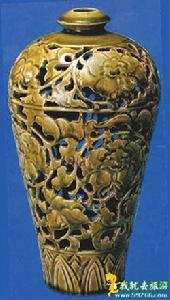

耀州窯瓷器耀州瓷系列極為豐富,很多發現的瓷器堪稱稀世珍寶,尤其是黑瓷塔式罐、唐三彩龍頭構件、青釉雕花倒流壺等,可謂無價之寶。北宋末期,金兵南犯,宋室南遷,黃河流域遭受嚴重破壞,黃堡鎮亦難逃劫禍。至明弘治年間,十里窯場為荒丘瓦礫,遂之銷聲匿跡。1974年陝西省有關部門把恢復耀州瓷列為重點科研項目,經科技人員上百次試驗,終於燒製成功,再現了古時耀州青瓷的釉色,在中國瓷器工藝中獨具一格。現耀州瓷的餐具、茶具、酒具和家庭裝飾用品等,其紋飾保持了宋代州青瓷富於變化的特點。圖案以動植物傳統工藝製品又增添了一朵新的奇葩。

耀州窯瓷器耀州瓷系列極為豐富,很多發現的瓷器堪稱稀世珍寶,尤其是黑瓷塔式罐、唐三彩龍頭構件、青釉雕花倒流壺等,可謂無價之寶。北宋末期,金兵南犯,宋室南遷,黃河流域遭受嚴重破壞,黃堡鎮亦難逃劫禍。至明弘治年間,十里窯場為荒丘瓦礫,遂之銷聲匿跡。1974年陝西省有關部門把恢復耀州瓷列為重點科研項目,經科技人員上百次試驗,終於燒製成功,再現了古時耀州青瓷的釉色,在中國瓷器工藝中獨具一格。現耀州瓷的餐具、茶具、酒具和家庭裝飾用品等,其紋飾保持了宋代州青瓷富於變化的特點。圖案以動植物傳統工藝製品又增添了一朵新的奇葩。

耀州窯的制瓷工藝與釉色、造型、紋樣裝飾,直接影響了河南、甘肅等省的大批窯場及廣東、廣西一些生產外銷瓷器的窯場,從而形成了耀州窯系。作坊遺蹟

黃堡鎮耀州窯遺址出土北宋陶罐共發現各時代作坊30座,其中唐代 9座,宋代14座,金代 3座,元代 4座。附近還發現有堆料場、晾坯場、堆貨場、窖穴等遺蹟。作坊分露天與室內兩種。露天作坊主要加工原料, 有碾坊和淘洗坊。宋代碾坊,設石碾槽,系由21塊槽狀圓弧形石條組接成直徑 7米的環形碾槽,石條長0.80~1.26米,寬0.50米。中心有埋直軸的柱洞,與直軸垂直安裝橫軸與碾輪,其外圍有用畜力牽引形成的踩踏面。宋代的淘洗坊設淘洗與沉澱裝置。淘洗池石砌,呈簸箕形,底斜坡狀,有注漿孔。粉碎的胎料用水淘洗,除去粗渣,將泥漿注入沉澱池或放大缸內經沉澱和陳腐制出。室內作坊用作成型、施釉與裝飾,為1~7間的窯洞式建築。唐代系拱形半地穴土洞式,局部用磚石和立柱加固,平面長方形,寬 3米左右,進深 3~17米不等。一般門道居中,設石砌階梯。室內一側為火炕,有煙囪通往室外,另側設木質鏇輪陶鈞與模具,後部或堆泥、或設施釉大缸、或置小型石杵、臼,或堆放坯件。其中在一座七間規模的三彩作坊中,曾出土了早期“開元通寶” 錢與上千件碼好將燒的碗、盒、燈、壺、盆等坯件及三彩器、瓷器。宋、金室內作坊為磚、石、廢匣缽砌築的拱形窯洞式建築,以石砌根基,上用磚或廢匣缽作壁,再用楔形磚券頂。室內火炕增大,增加了用磚石砌築的練泥池和大型石杵、石臼及印花用的范模。堆料場設在作坊前,晾坯場在作坊前或兩側。這些表明,耀州窯從泥料的粉碎、淘洗、陳腐、練制到成型的陶鈞、造型模、貼花印花范、施釉缸、烘乾火炕等,設備齊全,分工精細,規模較大。

黃堡鎮耀州窯遺址出土北宋陶罐共發現各時代作坊30座,其中唐代 9座,宋代14座,金代 3座,元代 4座。附近還發現有堆料場、晾坯場、堆貨場、窖穴等遺蹟。作坊分露天與室內兩種。露天作坊主要加工原料, 有碾坊和淘洗坊。宋代碾坊,設石碾槽,系由21塊槽狀圓弧形石條組接成直徑 7米的環形碾槽,石條長0.80~1.26米,寬0.50米。中心有埋直軸的柱洞,與直軸垂直安裝橫軸與碾輪,其外圍有用畜力牽引形成的踩踏面。宋代的淘洗坊設淘洗與沉澱裝置。淘洗池石砌,呈簸箕形,底斜坡狀,有注漿孔。粉碎的胎料用水淘洗,除去粗渣,將泥漿注入沉澱池或放大缸內經沉澱和陳腐制出。室內作坊用作成型、施釉與裝飾,為1~7間的窯洞式建築。唐代系拱形半地穴土洞式,局部用磚石和立柱加固,平面長方形,寬 3米左右,進深 3~17米不等。一般門道居中,設石砌階梯。室內一側為火炕,有煙囪通往室外,另側設木質鏇輪陶鈞與模具,後部或堆泥、或設施釉大缸、或置小型石杵、臼,或堆放坯件。其中在一座七間規模的三彩作坊中,曾出土了早期“開元通寶” 錢與上千件碼好將燒的碗、盒、燈、壺、盆等坯件及三彩器、瓷器。宋、金室內作坊為磚、石、廢匣缽砌築的拱形窯洞式建築,以石砌根基,上用磚或廢匣缽作壁,再用楔形磚券頂。室內火炕增大,增加了用磚石砌築的練泥池和大型石杵、石臼及印花用的范模。堆料場設在作坊前,晾坯場在作坊前或兩側。這些表明,耀州窯從泥料的粉碎、淘洗、陳腐、練制到成型的陶鈞、造型模、貼花印花范、施釉缸、烘乾火炕等,設備齊全,分工精細,規模較大。窯爐結構

黃堡鎮耀州窯青瓷發現各時代窯爐45座,其中已判明的有唐代8座,五代2座,宋代29座,金代3座,元代1座。除瓷窯外,還有唐三彩窯、石灰窯、陶窯。陶瓷窯爐平面大體均呈馬蹄形,頂呈拱形,俗稱饅頭窯。窯的大小和局部結構各期都有改變,可分兩種類型,一類為以柴為燃料的窯爐,共發現 9座,由窯門、燃燒室、窯床、煙道與煙囪四部分組成,用耐火磚砌築,外抹耐火泥。窯門下留通風和掏灰的小方孔,燃燒室前窄後寬呈扇形,低於窯床。窯床呈左右寬的橫長方形,後面為隔牆,下設4個方形煙孔,通向兩邊的煙囪。此類窯唐代較大,長達 6米,至五代變小。它除燒瓷器,還燒素燒器和唐三彩。三彩窯發現 3座,長 3米,窯床呈前後長的豎長方形。第二類為以煤做燃料的燒瓷器的窯爐,宋時創燒, 金、元、明延續,共發現 33座。有的 2或 3座並列或呈品字排列。此類窯由窯門、燃燒室、通風道與落灰坑、窯床、煙道與煙囪五部分組成,爐體亦用耐火磚砌築,外抹耐火泥。結構比第一類窯複雜先進,燃燒室由長變短,其下增設落灰坑和砌在坑口的條形爐柵;爐柵下有通至窯門外的通風暗道和控制進風量的閘板裝置;窯床後的煙孔由 4個增加到6~8個。從宋至元,這類窯爐的發展變化是:爐體由小漸大;落灰坑由淺、窄漸深、寬,由長方形到上大下小的半圓形,再到上小下大的半圓形;通風暗道也由小漸大,直至人可以站在爐柵下操作。除上述兩類窯爐外,還發現有低溫鉛釉試燒小爐,助熔劑石灰石鍛燒小窯,在黃土上直接挖築的陶窯等輔助性窯爐。

黃堡鎮耀州窯青瓷發現各時代窯爐45座,其中已判明的有唐代8座,五代2座,宋代29座,金代3座,元代1座。除瓷窯外,還有唐三彩窯、石灰窯、陶窯。陶瓷窯爐平面大體均呈馬蹄形,頂呈拱形,俗稱饅頭窯。窯的大小和局部結構各期都有改變,可分兩種類型,一類為以柴為燃料的窯爐,共發現 9座,由窯門、燃燒室、窯床、煙道與煙囪四部分組成,用耐火磚砌築,外抹耐火泥。窯門下留通風和掏灰的小方孔,燃燒室前窄後寬呈扇形,低於窯床。窯床呈左右寬的橫長方形,後面為隔牆,下設4個方形煙孔,通向兩邊的煙囪。此類窯唐代較大,長達 6米,至五代變小。它除燒瓷器,還燒素燒器和唐三彩。三彩窯發現 3座,長 3米,窯床呈前後長的豎長方形。第二類為以煤做燃料的燒瓷器的窯爐,宋時創燒, 金、元、明延續,共發現 33座。有的 2或 3座並列或呈品字排列。此類窯由窯門、燃燒室、通風道與落灰坑、窯床、煙道與煙囪五部分組成,爐體亦用耐火磚砌築,外抹耐火泥。結構比第一類窯複雜先進,燃燒室由長變短,其下增設落灰坑和砌在坑口的條形爐柵;爐柵下有通至窯門外的通風暗道和控制進風量的閘板裝置;窯床後的煙孔由 4個增加到6~8個。從宋至元,這類窯爐的發展變化是:爐體由小漸大;落灰坑由淺、窄漸深、寬,由長方形到上大下小的半圓形,再到上小下大的半圓形;通風暗道也由小漸大,直至人可以站在爐柵下操作。除上述兩類窯爐外,還發現有低溫鉛釉試燒小爐,助熔劑石灰石鍛燒小窯,在黃土上直接挖築的陶窯等輔助性窯爐。產品與製造工藝

耀州窯的產品主要是碗、盤、杯、缸、缽、瓶、罐、盒、枕等生活用具,以餐具、茶具、酒具為大宗。還生產隨葬器、祭器、文具、樂器、藥具、建材以及製作陶瓷器的工具和窯具等。

黃堡鎮耀州窯瓷器產銷唐代瓷器多為黑、白、青、黃褐、茶葉末、花釉瓷,還有白釉綠彩、白釉褐彩、青釉白彩、素胎黑花、素胎青黑彩、黑釉嵌白、內黑外青、內黑外白等高溫瓷及低溫釉唐三彩、單彩、琉璃釉建材等。器物種類多,造型豐富,以碗、盤、缽、盞最多,皆平底假圈足或寬矮圈足,用三角支墊疊燒, 內心留有三點燒痕。壺有盤口、三系、龍首、雞首、執壺、單把短流,瓶有雙魚、葫蘆、長頸、四系、雙系、淨瓶等品種。器多厚胎,質較粗。除晚唐外,飾釉多不到底。有些品種器物胎外施化妝土。紋樣裝飾有貼花、劃花、繪畫、嵌填、戳花、模印等。繪畫使用最多,紋飾多變形花卉,繪在素胎黑花和青釉白彩品種的器物上。

黃堡鎮耀州窯瓷器產銷唐代瓷器多為黑、白、青、黃褐、茶葉末、花釉瓷,還有白釉綠彩、白釉褐彩、青釉白彩、素胎黑花、素胎青黑彩、黑釉嵌白、內黑外青、內黑外白等高溫瓷及低溫釉唐三彩、單彩、琉璃釉建材等。器物種類多,造型豐富,以碗、盤、缽、盞最多,皆平底假圈足或寬矮圈足,用三角支墊疊燒, 內心留有三點燒痕。壺有盤口、三系、龍首、雞首、執壺、單把短流,瓶有雙魚、葫蘆、長頸、四系、雙系、淨瓶等品種。器多厚胎,質較粗。除晚唐外,飾釉多不到底。有些品種器物胎外施化妝土。紋樣裝飾有貼花、劃花、繪畫、嵌填、戳花、模印等。繪畫使用最多,紋飾多變形花卉,繪在素胎黑花和青釉白彩品種的器物上。

五代主要生產青瓷,胎有深灰色與淺白色,前者施厚層化妝土。青釉色調分青灰、青綠、青黃、淡青、淡天青、天青等。後幾種釉色與宋代的汝、官等窯釉色較接近,是類似青釉中時代最早的產品。器物多採用匣缽內單件燒,釉均施到外底,且多裹足,在器外底或足底往往留有三角支墊或托珠支燒的痕跡。器物種類以茶具和酒具最多,造型以仿晚唐和五代的金銀器為特徵,如多曲碗、高足杯、盞托等。裝飾技巧以劃花和雕花為主,還有貼花與剔刻化妝土。紋飾有龍、鳳、魚、龜、狐狸、團菊、花卉、雲氣、水藻等。在10多件器底標本上發現刻有“官”字款。

黃堡鎮耀州窯瓷器宋代主要燒制青瓷,兼有少量醬、黑、天目窯變釉產品。器物種類增多,造型多樣化。器胎呈淺灰或灰白色,胎薄質細,釉色呈橄欖青,燒成溫度達1300℃,其聲鏗鏗,其色溫溫,達到了產品的高水平。器物幾乎全是匣缽內單件燒成。根據出土地層,可分為早、中、晚3期。早期為真宗 (1022)以前,器底較寬,足底往往沾有石英托珠,紋飾較簡單,或承繼唐末五代劃在碗盤內,或刻於器外,因初將燒柴窯爐改為燒煤,氣氛不穩,所以產品與五代和宋中期以後相比,釉色普遍發暗。中期為仁宗至神宗時(1023~1085),是耀州窯的鼎盛時期,器胎因淘洗和練制精細,壁薄質細,緻密度超過此前產品。器物底足增高,以飾釉後再經二次精修的高窄圈足為特徵。在以前劃花和雕花工藝的基礎上,融匯創出風格獨具的刻花工藝,通過流暢的深刻廣削走刀法,使圖案凸起在器壁上,具有淺浮雕效果與活潑、灑脫的藝術美。除盛行刻花外,還出現了印花器。紋飾題材豐富多樣,植物有纏枝、折枝、束枝的牡丹、蓮花、菊花、茨菰,動物有水波游魚、游鴨、鴛鴦、青龍、丹鳳、飛蛾、雙蝶,人物有天女、仕女、官宦等。晚期為哲宗以後(1086~1127),盛行斗笠狀小碗,以器物底足變矮、器胎變薄、出現雞心底為特徵。盛行印花器, 紋飾構圖走向繁縟和分格、分層。題材更為多樣,新出現梅、竹、卷葉與群蛾、翔鶴、奔鹿、博古圖、嬰戲圖、人物故事等圖案,具有濃厚的鄉土氣息。在遺址區發現了元豐七年(1084)皇帝詔準的《德應侯碑》,記載黃堡燒瓷的盛狀與工藝流程,是中國制瓷工藝史上的重要實物文獻。《宋史·地理志》和《元豐九域志》都有耀州窯“貢瓷器”的記載,說明此窯還燒制貢瓷。 金代主要產青瓷和仿玉的月白色的青白玉釉瓷。器物的雞心底,紋樣的分層布局與晚宋一脈相承。此期的特徵為:青瓷釉色偏青翠,碗盤內出現無釉圈疊燒痕;造型渾圓厚重,碗類的口沿比壁厚;器底多施釉但器足不再經二次修整,器足有外直、內斜的特點。紋樣常多層次布局,圖案中出現了以“開光”裝飾主題畫面的做法。

黃堡鎮耀州窯瓷器宋代主要燒制青瓷,兼有少量醬、黑、天目窯變釉產品。器物種類增多,造型多樣化。器胎呈淺灰或灰白色,胎薄質細,釉色呈橄欖青,燒成溫度達1300℃,其聲鏗鏗,其色溫溫,達到了產品的高水平。器物幾乎全是匣缽內單件燒成。根據出土地層,可分為早、中、晚3期。早期為真宗 (1022)以前,器底較寬,足底往往沾有石英托珠,紋飾較簡單,或承繼唐末五代劃在碗盤內,或刻於器外,因初將燒柴窯爐改為燒煤,氣氛不穩,所以產品與五代和宋中期以後相比,釉色普遍發暗。中期為仁宗至神宗時(1023~1085),是耀州窯的鼎盛時期,器胎因淘洗和練制精細,壁薄質細,緻密度超過此前產品。器物底足增高,以飾釉後再經二次精修的高窄圈足為特徵。在以前劃花和雕花工藝的基礎上,融匯創出風格獨具的刻花工藝,通過流暢的深刻廣削走刀法,使圖案凸起在器壁上,具有淺浮雕效果與活潑、灑脫的藝術美。除盛行刻花外,還出現了印花器。紋飾題材豐富多樣,植物有纏枝、折枝、束枝的牡丹、蓮花、菊花、茨菰,動物有水波游魚、游鴨、鴛鴦、青龍、丹鳳、飛蛾、雙蝶,人物有天女、仕女、官宦等。晚期為哲宗以後(1086~1127),盛行斗笠狀小碗,以器物底足變矮、器胎變薄、出現雞心底為特徵。盛行印花器, 紋飾構圖走向繁縟和分格、分層。題材更為多樣,新出現梅、竹、卷葉與群蛾、翔鶴、奔鹿、博古圖、嬰戲圖、人物故事等圖案,具有濃厚的鄉土氣息。在遺址區發現了元豐七年(1084)皇帝詔準的《德應侯碑》,記載黃堡燒瓷的盛狀與工藝流程,是中國制瓷工藝史上的重要實物文獻。《宋史·地理志》和《元豐九域志》都有耀州窯“貢瓷器”的記載,說明此窯還燒制貢瓷。 金代主要產青瓷和仿玉的月白色的青白玉釉瓷。器物的雞心底,紋樣的分層布局與晚宋一脈相承。此期的特徵為:青瓷釉色偏青翠,碗盤內出現無釉圈疊燒痕;造型渾圓厚重,碗類的口沿比壁厚;器底多施釉但器足不再經二次修整,器足有外直、內斜的特點。紋樣常多層次布局,圖案中出現了以“開光”裝飾主題畫面的做法。

元代主要產品為薑黃色青釉瓷,兼燒黑、白和白釉黑花瓷。胎土較粗,釉面較薄,造型趨於簡單,挖足較深。此時青瓷衰落,而以白地黑花瓷最具特色,飾有洗鍊粗放的變形花卉,器類有高足杯、把足碗、折腹盤、大腹玉壺春瓶等。

耀州窯博物館

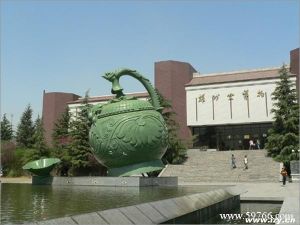

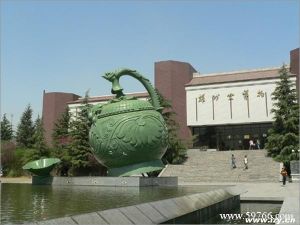

耀州窯博物館1994年5月23日,耀州窯博物館正式建成並對外開放。

耀州窯博物館1994年5月23日,耀州窯博物館正式建成並對外開放。

耀州窯博物館在耀州窯遺址考古發掘成果的基礎上,建立在銅川市黃堡鎮的耀州窯遺址之上,主館占地面積46000平方米,建築面積8000平方米,陳列展覽面積4800平方米,總投資1000多萬元, 收藏各歷史時期珍貴文物50多萬件(片),陳列展出耀瓷珍品1000多件,精品薈萃,品位高雅,具有極高的史學價值和研究價值。 全館的基本陳列分為遺址遺蹟序列展示、耀州窯史陳列、參考研究室、示範參與室四部分。“遺址遺蹟展示”由唐三彩作坊、窯爐及唐至元五個歷史時期具有代表性的制瓷作坊、窯爐群組成,形象直觀地再現了該窯宏大的生產規模和先進的生產工藝流程。“耀州窯史陳列”展示歷代陶瓷器物、標本、生產工具、窯具等1000多件。系統地反映了該窯輝煌的歷史成就。“參考研究室”分期、分類、分式展出歷代典型性陶瓷標本1000餘件和相關圖文資料、科學數據,供有關專業人員、院校師生、陶瓷愛好者進行比照研究。“示範參與室”模擬古代陶瓷生產工藝流程的重要環節,即俗稱的“陶吧”,在這裡您可以在專業人員的指導幫助下,親自動手製作各種陶瓷器皿,並提供代燒服務,令您充分體驗陶藝製作的非凡樂趣;此外,這裡陶瓷紀念品種類繁多,琳琅滿目。值得一提的是,觀眾在“示範參與室”中親自製作瓷器,既拉近了觀眾與文物的距離,又掀起了遊覽的高潮,這也是目前世界博物館界的一大發展趨勢。 耀州窯博物館主館建築氣勢雄渾、橫空出世,館區環境典雅古拙、景致獨特;這裡有被譽為“天下第一壺”的仿宋代青釉刻花倒裝壺巨型廣場雕塑,有堪稱“瓶中之王”的仿元代白釉黑花玉壺春瓶大型建築,可謂匠心獨具,妙趣天成,令遊人目不暇接,流連忘返。面對這些,我們在由衷地讚嘆這中國古陶瓷的理想家園的同時,不能不為中國陶瓷事業倍感榮幸與驕傲。

耀州窯博物館正在規劃建設中的“耀州窯陶瓷文化園區”以耀州窯博物館為中心,即將建成“耀州窯藝術陶瓷商城”和“耀州窯培訓交流中心”,目前國內保存最完好的“唐三彩窯址保護展示大廳”已經建成並對外開放。園區南望著名歷史古都西安,北接人文初祖黃帝陵和革命聖地延安,占據著陝西北線旅遊的交通樞紐地利,是承接陝西省中部、北部旅遊業發展的黃金重地。耀州窯博物館集遺址保護、文物收藏、陳列展覽、科學研究、觀光旅遊、陶藝製作等功能於一體,年平均接待國內外遊客15萬人次,已成為一處具有重要影響的旅遊勝地。

耀州窯博物館正在規劃建設中的“耀州窯陶瓷文化園區”以耀州窯博物館為中心,即將建成“耀州窯藝術陶瓷商城”和“耀州窯培訓交流中心”,目前國內保存最完好的“唐三彩窯址保護展示大廳”已經建成並對外開放。園區南望著名歷史古都西安,北接人文初祖黃帝陵和革命聖地延安,占據著陝西北線旅遊的交通樞紐地利,是承接陝西省中部、北部旅遊業發展的黃金重地。耀州窯博物館集遺址保護、文物收藏、陳列展覽、科學研究、觀光旅遊、陶藝製作等功能於一體,年平均接待國內外遊客15萬人次,已成為一處具有重要影響的旅遊勝地。

耀州窯博物館不但是目前全國規模最大、序列性最強、內涵最豐富的專題性古陶瓷遺址博物館,同時集遺址陳列、文物陳列和模擬製作演示三位於一體,科學地再現了耀州窯長達八百年的燒造歷史及其取得的驚人成就 ,耀州窯博物館的建成開放,為科學地收藏和陳列展示千年耀瓷珍品,繼承和弘揚博大精深的耀瓷文化,促進中國古陶瓷以及中國古代文化史、科技史、建築史、工藝美術史等的研究都提供了彌足珍貴的、翔實的實物資料。這是中國文物界的一大盛事,也是耀州窯研究和中國古陶瓷科學研究的一個重要里程碑,具有劃時代的深遠歷史意義。  黃堡鎮耀州窯遺址

黃堡鎮耀州窯遺址 耀州窯瓷器

耀州窯瓷器 黃堡鎮耀州窯遺址出土北宋陶罐

黃堡鎮耀州窯遺址出土北宋陶罐 黃堡鎮耀州窯青瓷

黃堡鎮耀州窯青瓷 黃堡鎮耀州窯瓷器產銷

黃堡鎮耀州窯瓷器產銷 黃堡鎮耀州窯瓷器

黃堡鎮耀州窯瓷器 耀州窯博物館

耀州窯博物館 耀州窯博物館

耀州窯博物館