簡介

大明屯堡第一屯(鮑家屯)

大明屯堡第一屯(鮑家屯)其先進的水利工程、完整的古村落規劃、嚴密的軍事防禦體系,至今沒有找到合適的解釋。

來自北京和安順的專家以及規劃、建設、文博等部門負責人共同評審了安順市西秀區大西橋鎮鮑家屯村申報國家級歷史文化名村文本。

2005年以來,經過建築規劃、歷史軍事、水利、服飾、文博等專家多次考察研究,鮑家屯村始建於明洪武二年(1369),是最早建立屯堡村落,擇地選址合理、規劃布局獨特、民居風格古樸敦實、環境錯落有致、軍事功能明顯突出、水利工程設施完整、屯堡服飾流光溢彩,鮑家拳、抬汪公、地戲自成一派,因此,鮑家屯村具有獨特豐富的歷史文化價值、景觀及生態價值和旅遊開發價值。特別是鮑家屯村寨建築的內外“八卦陣”格局、皖南式的“水口園村”、都江堰式的明代古水利網路,具有典型的歷史文化內涵。

經過專家評審,對於鮑家屯村的物質文化和非物質文化給予了高度評價,同時希望完善申報文本,補充有關資料,上報國家有關部門審批。

村莊特色

石瓦、石牆、石街。鮑家屯與石頭有著不解之緣。

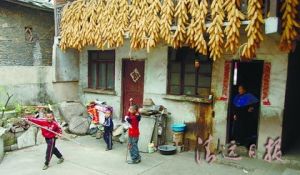

石瓦、石牆、石街。鮑家屯與石頭有著不解之緣。鮑家屯是明朝駐軍軍官督司鮑福寶奉命駐紮處所,600多年前他奉朱元璋之命到此戍邊,沒想到就在此地聚居繁衍至今,其子孫已傳承到23代2000多人。在鮑家屯村,建築古樸,碉樓林立,村寨民居古巷幽深,呈陰陽八卦布局。600年過去了,當年軍屯演變而來的村寨仍然帶有濃厚的軍事色彩。房屋就地取材,以石塊構牆,屋頂覆以片狀石料,村子巷道縱橫交錯,仿如迷宮。正如古籍所述:“……兵團聚、春耕秋練、家自為塾、戶自為堡,倘賊突犯,各執堅以御之……”

鮑姓背後的姓氏文化

分布於貴州的鮑姓幾乎都為同一祖宗,他們按照“懷、鼎、芳、茂……”等十六字排輩分,見面後只要報出名字便知輩分,與孔姓頗有幾分相似。

除了村中的建築和姓氏文化其實還有三大特色,即水利、服飾和鮑家拳。原來下車時看到婦女所穿的服飾,是現在能夠找到祖宗留下來的“漢服”,這種服裝非常特別,多以青、藍色為主,樣式為寬袍窄袖配秀功精細的花邊。據當地的老人講,這種服飾是傳承了明太祖朱元璋夫人“馬大腳”的服飾,俗稱“鳳陽漢裝”。這些服飾從安徽傳來,如今在安徽當地早已失傳,但是在鮑家屯周圍的屯堡卻完好地保存下來了。

唐以後,中國社會文化崇尚女子以“三寸金蓮”為美,女子纏足曾被視為一種美與德的象徵,而鮑家屯的婦女是不纏足的,據說是因為朱元璋的妻子馬秀英自幼習武且不纏足。她嫁給朱元璋以後,南征北戰,還率將校家屬縫衣做鞋。鮑家屯婦女說到自己為何不纏足時總會說:“我們皇帝娘娘不裹腳,我們也不裹腳。”雖然不裹腳,但是屯堡的婦女都有一雙非常別致的繡花鞋,這種鞋只有屯堡的人才會做。繡花鞋十分講究,鞋底是布底,鞋面上有尖頭略向上翹起,呈倒勾狀,鞋幫大多以藍色、青色、綠色為底色,上面繡著色彩斑斕的花鳥魚蟲;有兩層白布連線鞋幫的沿口,一直到小腿肚,從腳踝以上打綁腿。屯堡的女人不論去哪兒,就連在田中勞作都會穿著這樣的鞋。當地人覺得穿著這樣的衣服充滿自豪感,這種衣服如今已經成為周圍屯堡的一種標誌。

黔中都江堰

站在鮑家屯對面的小青山上環顧四野,就會感到這是一片流水環繞的江南田園風光。

鮑家屯河上游是三鋪村的河流,鮑家屯的先民就在移馬井處修築起移馬攔河壩。移馬壩的成功就在於從河水入村處就蓄水同時改變河水流向,讓河水按照人們的需要積蓄水量且圍繞小青山流動,並在田壩中修築水渠,於是10道攔河壩、10個碾的景觀像玉帶上的珍珠,宛如一幅活生生的山水面。村前的大壩河是一道長約300米的攔水壩構築起的水渠,只要放下不同的攔水閘,它就按照需要可以分別向東向西兩個方向流動。於是,田壩中奇蹟發生了,渠水一會兒向東流一會兒向西流,就是隆冬季節,渠水仍然清悠悠地嘩嘩流動。

鮑家屯的攔水壩修成S形

鮑家屯的攔水壩修成S形小青山腳下的老莊洞壩更為奇特,長約60米的攔河壩不僅有兩塊支撐大壩的岩石,還有排沙孔,被水利專家譽為“黔中都江堰”的點睛之筆。水利研究院水利專家說,按照常理修壩,一般人就會選擇較窄的河段且修成直線大壩,鮑家屯的這些攔水壩卻反其道而行之,在河面較寬的地方而且修成S形壩。原來令人百思不解,這次經水利專家點拔:這種S形壩降低了洪水的衝擊力,減緩水流速度,讓河水緩緩流去,既能抗旱又降低了洪澇災害的損失。大壩的兩個支點是兩塊河床上的岩石,岩石和石塊的結合使大壩更加牢固。壩中間底部的排沙口則是在適當時候讓河沙隨水流出,使河床保持穩定的平面,既能保證蓄水又能排洪防澇,同時節省了放水淘河的大量勞力。

六百多年來,鮑屯村從未遭受較大的洪澇和乾旱,原來傳說是老祖宗保佑的成果,今天,專家們說,因為這裡的水利設施和大自然已經完全協調,環境得到妥善保護,水土不易流失,才會風調雨順、年年豐收。鮑屯的水利體系不僅使本村受益,鄰村蝦塘河、小哥園、西隴等村也獲益不少,“黔中都江堰”水利灌溉面積達兩千五百餘畝。中國水利史研究會副理事、原水利部農水司長馮廣志帶領10多位水利專家考察過這個小型水利工程體系後,激動的說鮑家屯的水利工程在技術風格上雖與四川都江堰不同,但構思精巧,布局合理,水資源得到充分利用,600年來一直是維繫鮑屯人生產生活的生命線。鮑屯人能在這裡生存、繁衍、這項工程功不可沒。

鮑家屯的孩子們很喜歡舞槍弄棒,鮑家拳在他們心中有著神聖的地位。

鮑家屯的孩子們很喜歡舞槍弄棒,鮑家拳在他們心中有著神聖的地位。比少林拳還古老的鮑家拳

鮑家拳是鮑家屯村民世代相傳的著名拳術,其歷史比著名的“少林拳”還要悠久。據《安徽徽州府志》記載,晉太康年間(公元前280—289年)護車尉鮑伸隸,鎮守長安,將鮑家拳由北方帶到安徽歙縣。洪武二年(1369年)鮑福寶又將鮑家拳由安徽徽州府歙縣帶到鮑家屯。如今鮑家拳108套徒手、棍、單刀、雙刀、槍等已經在鮑家屯傳了22代,在明清兩朝,方圓幾十里的屯堡村寨,武功數鮑家屯最強。故有“吃酒吃肉九溪壩拳打腳踢鮑家屯”之說。為了一睹鮑家拳風采,83歲高齡的鮑雲武即興為我們表演了鮑家拳,老人雖年事已高但腿腳卻毫不含糊,拳來腿往人影晃動,恍惚間眼前的這位老人變成了身穿盔甲的武將,英明神武,威風凜凜的守衛著他的使命和這片神奇的土地。

古代水利工程

貴州安順鮑家屯古代水利工程

貴州安順鮑家屯古代水利工程屯堡文化是保存於我國貴州省安順和雲南省曲靖地區獨特的漢族文化。作為由軍事屯田衍生的地域性文化,水文化應當是其重要組成之一。

鮑家屯現存的古代水利工程反映出在屯堡特定的自然環境中,水利是維繫生產、生活用水的重要支撐。而屯堡特有的社會形態,更有利於水利發展和水利工程管理。鮑家屯完善的古代鄉村水利設施不僅對深入研究屯堡文化有重要價值,對於今天的新農村建設同樣具有示範價值。

1.鮑家屯大壩河水利系統

鮑家屯屬安順大西橋鎮,位於山間壩子間,地勢呈西北高東南低。九溪河的支流大壩河自西南進入鮑家屯壩子,繞小菁山東流,經壩子東南流出,具有自流灌溉的水利條件。鮑家屯水利設施是一個比較完整的工程體系,由分水樞紐(當地人稱“移馬壩”)將大壩河分為兩條幹渠,再經過二級分水壩,將水量分配到下級渠道,可以滿足為不同高程農田自流灌溉的需要。兩條幹渠最終在村口匯合,經村東北下入九溪河。鮑家屯水利設施由橫堤、順堤和高低龍口組成,可以滿足引水、水量調節等功用。

鮑家屯水利工程的始建年代和完善時期缺乏文字資料記載。在當地村民的幫助下,所見到的殘碑和家譜(纂修於民國時期)有這一工程管理經費的記錄。推測工程始建明朝,經過數代人的努力而逐步完善。

工程技術方面,這一工程屬引蓄結合的塘壩式水利型式。在壩型、分水配水設施方面,以及渠線規劃顯現出中原水利技術的淵源。整個工程系統布局合理、設施簡潔且功能完備,除灌溉外還具有供水、排洪,水力利用等效益,使鮑家屯具有便利的農業與生活用水、糧食加工等條件,並為鮑家屯創造了風景秀麗的自然環境。由於工程系統仍在運行,大部分設施至今保存完好,今天仍然發揮作用。遺憾的是村中原有的三處水碾已經廢棄,但仍有兩處遺址。

2.九溪村九溪河水利系統

九溪村在鮑家屯下游,多條山溪在此匯合而稱九溪河。九溪河水利型式有提灌和自流灌溉兩種。耕地分布村莊河對岸和河下游兩岸。河對岸地高於河,古代存在完善的提灌工程系統。主要用龍骨水車提水,有完善的田間渠道工程。20世紀70年代以後逐漸用抽水機取代水車。九溪村現存的自流灌溉水利設施,多為近30年所建,因失修灌溉面積已經大大減少。現場調查可以看到古代水利工程遺址,推測當年灌溉規模可能超過鮑家屯。

鮑家屯古代水利工程有完善的工程設施,且完好保留至今,反映出歷史時期屯堡自治管理形態,對於今人深入研究屯堡文化有重要意義。從農村水利的視角來看,這一工程得以延續至今,本身就具有很高的歷史文化價值,對於新農村建設有較高的示範價值,是研究農村水利維護、水資源分配和公共工程管理的生動的實例。