魏國錢幣

魏國錢幣魏國是中國戰國時期的國家,屬於戰國七雄之一,前期都安邑(今山西夏縣),後遷大梁(今河南開封)。由魏文侯於前403年為周威烈王冊封為侯至前225年為秦國所滅,一共一百七十九年。它的領土約包括現時山西南部、河南北部和陝西、河北的部分地區。當時它西鄰秦國,東有淮、潁與齊國和宋國相鄰,西南與韓國、南面有鴻溝與楚國接壤,北面則有趙國。自魏惠王由安邑遷都到現在河南開封的大梁後,魏國亦稱梁國。

起源

傳統上魏國的始祖是畢公姬高,周武王伐紂之後,姬高被封在畢,後代於是就以畢為姓。但是《史記》提到“其後絕封,為庶人,或在中國,或在夷狄”,說明姬高的後人“絕封”,淪為庶人。“或在中國,或在夷狄”就難以證明魏國一定是姬姓。

建國

公元前403年韓、趙和魏脫離晉國 (春秋時期),將其地三分而獨立,晉國滅亡,史稱“三家分晉”。 晉文公、晉襄公時,狐、趙、先、郄、胥等氏頗有權勢,以後又有韓、魏、欒、范、荀氏等強大宗族。春秋中期以後,十餘家卿大夫控制了晉國政局。經過激烈兼併,到春秋晚期只剩下趙、魏、韓、范、智、中行氏六家,稱為“六卿”。晉陽之戰

晉陽之戰

晉陽之戰春秋末期,范氏、中行氏兩家被滅,晉國只剩下智、趙、韓、魏四家卿大夫,其中以智氏最強。專擅晉國國政的智伯瑤恃強向韓康子、魏桓子索得土地,在向趙襄子索地遭據後,於周貞定王十四年前455年攻打趙氏,並脅迫韓、魏兩家出兵。趙襄子退居晉陽固守。智伯圍困晉陽兩年而不能下,引晉水淹灌晉陽城。危急中,趙襄子派張孟談說服韓、魏兩家倒戈,放水倒灌智伯軍營,大破智伯軍,擒殺智伯瑤。三家盡滅智氏宗族,瓜分其地。此戰為日後“三家分晉”奠定了基礎。

分晉

前438年,晉哀公死,晉幽公即位。韓、趙、魏瓜分晉國剩餘土地,只有絳城與曲沃兩地留給晉幽公。從此韓、趙、魏稱為三晉。前403年,周威烈王冊命韓、趙、魏三家為侯國。前376年,韓哀侯、趙敬侯、魏武侯瓜分晉國余土,廢晉靜公,晉完全為韓、趙、魏三家所取代。

崛起

魏國的國力在頭兩位君主魏文侯及魏武侯之時達至頂峰。

魏文侯(?-前396年)中國戰國時魏國統治者。姬姓,魏氏,名斯。前445年繼魏桓子位,前403年與韓、趙兩家一起被周威烈王冊封為諸侯,前396年卒。

魏文侯被司馬遷歸於《史記·儒林列傳》,被贊為“好學”。魏文侯經常向孔子的弟子子夏以及再傳弟子田子方、段乾木等請教。又任用法家的李悝為相,以“食有勞而祿有功,使有能而賞必行,罰必當”為原則實行變法。魏國經過變法國勢強盛,先後以樂羊為將攻滅中山國,以吳起為將攻取秦國西河(今黃河與洛水間)五城。以西門豹為鄴令,以北門可為酸棗令,以翟黃為上卿,改革政治,興修水利,成為戰國初期的強國。

衰落

到第三位君主惠王即位時,主要集中於經濟發展,包括在黃河開發灌溉計畫。但與此同時,魏國的國力卻正慢慢的消退。由於這段時期的魏國不斷東侵,其在東方的優勢在一系列戰爭中多次受挫,包括公元前341年的馬陵之戰。在西方,秦國奪取了西河地區(一個位於現在陝西山西邊界黃河西岸的畜牧和戰略要地),此後更是不斷受到秦國的侵擾。

桂陵之戰

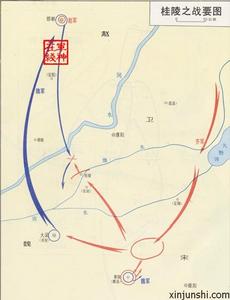

桂陵之戰

桂陵之戰戰國中期,齊、魏、燕、趙、韓、楚、秦七雄並立,征戰頻繁。公元前354年,魏國派大將龐涓率8萬精兵進攻趙國,包圍了趙國都城邯鄲(今河北邯鄲),趙國苦戰了一年,眼看就要撐不住了,急忙向盟國齊國求救。齊威王正欲向外擴張,於是命田忌為主將,孫臏為軍師,率兵8萬去救趙國。

孫臏是兵聖孫武的後代,出生於齊國。他曾拜兵學家鬼谷子為師,與魏國大將龐涓是同窗好友。但龐涓做了魏國大將後,十分嫉妒孫臏的才能,將他騙到魏國施以臏刑(去膝蓋骨),欲使其永遠不能領兵打仗。後孫臏千方百計才逃出回齊國,並被齊威王重用。

孫臏終於得到一個向龐涓復仇的機會。但他並沒有急於與龐涓在戰場上相見。他勸田忌放棄領兵直趨邯鄲,與魏軍決戰的計畫,趁魏軍主力出兵在外,國內防務空虛之際,直搗魏都大梁(今河南開封),迫使遠在異國的魏軍“釋趙而自救”。等龐涓回兵時,中途予以截擊,這樣既救了趙,又能給魏國以沉重打擊,是一舉而兩得。

田忌採納了孫臏“批亢搗虛”、“圍魏救趙”的戰法,揮師直逼魏國軍事重鎮平陵(今山東定陶)。齊軍攻打平陵的行動並不堅決,龐涓也不急於回救,繼續竭盡全力攻克邯鄲。直到魏軍已占領邯鄲,損兵折將急需休整時,孫臏才建議齊軍揮師直搗魏都大梁,逼魏惠王十萬火急命令龐涓統兵回救。龐涓接令後,不得不放棄邯鄲,拋棄輜重,晝夜兼程回師。孫臏判斷魏軍回師必經桂陵(今河南長垣西北),立即率齊軍主力北上,在桂陵設下埋伏。當魏軍經長途跋涉行至桂陵時,以逸待勞的齊軍突然出擊,大敗魏軍,龐涓隻身逃回魏國(一說被俘後放回)。

馬陵之戰

馬陵之戰

馬陵之戰桂陵之戰後,魏國雖元氣大傷,但經過幾年的休整後,魏國逐漸開始恢復對外進攻。公元前341年,魏國再次發兵進攻韓國,韓國向齊國求援。齊威王採用孫臏“深結韓之親而晚承魏之弊”的主張,與韓結好卻不急於發兵。待韓軍五戰五敗,魏軍也實力大損時,才於次年以田忌為主將,孫臏為軍師,發兵救韓。齊軍重施“圍魏救趙”的戰法,直驅魏都大梁。魏惠王像上次一樣將攻韓的部隊召回,以太子申為主將,龐涓為將軍,率兵10萬迎擊齊軍。

此次形勢不同於桂陵之戰,魏軍是有備而來,氣勢旺盛。故孫臏決定因勢利導,利用魏軍求勝心切的弱點,誘敵冒進,再圖取勝。齊軍前鋒與魏軍稍一接觸,即佯裝怯戰,掉頭東撤。在撤退途中,有意造成軍力不斷削弱的假相。第一天造了10萬人吃飯的鍋灶,第二天減為5萬人用的鍋灶,第三天則只剩下3萬人用的鍋灶了。龐涓與孫臏交手,本來小心翼翼,害怕再次上當,但當看到齊軍鍋灶日減,以為齊軍膽怯,三天中即逃亡了大半,這才壯起膽子,丟下輜重和步兵,只領輕車銳騎日夜兼程猛追,必欲全殲齊軍,擒獲孫臏。

齊軍退至馬陵(今河南范縣西南),此地道路狹窄,地勢險隘,兩旁樹木茂盛,是個設伏的好地方。孫臏計算行程,判斷魏軍將於日落後追至,遂命士卒伐木堵路,並將路邊一棵大樹剝去樹皮,在樹幹上寫了“龐涓死於此樹之下”8個大字。挑選一萬名弓弩手埋伏在道路兩側的山上,約定天黑後,見到火光就一齊放箭。

日暮時分,龐涓果然率軍追到馬陵,發現路旁的大樹被剝去樹皮,上面隱隱約約寫有字,就命士卒點起火把來看,待他看清樹上字後,這才發現中計,急令部隊撤退。但已經晚了,兩旁齊軍看見火光,萬弩齊發,伏兵四起。魏軍措不及防,倉促應戰,很快潰敗,龐涓中箭,左突右沖無法突出重圍,最後憤愧自殺。齊軍乘勝追擊,又大敗魏軍主力,俘獲魏軍主將太子申,殲滅魏軍10萬。

桂陵和馬陵之戰後,魏國一蹶不振,齊國則聲威鵲起,稱霸中原,孫臏亦名揚天下。孫臏“圍魏救趙”和“示假隱真”的戰法,成為中國軍事史上的經典之作,為後世兵家廣泛推崇。

竊符救趙

前260年,趙孝成王在和秦國的長平之戰中,中了秦國的反間計,用“紙上談兵”的趙括取代老將廉頗,結果導致趙國的大敗,40多萬兵士被秦國坑殺。前257年,秦國的軍隊包圍了趙國的都城邯鄲,趙國的形勢非常危急。趙國丞相平原君的妻子是魏無忌的姐姐,平原君趙勝多次向魏安厘王和魏無忌送信,請求魏國救援,魏安厘王派將軍晉鄙領兵十萬前去救趙。秦昭王得到訊息後,派使者威脅魏安厘王,魏安厘王懼怕,就派人通知晉鄙停止進軍,留在鄴紮營駐防,名義上為救趙,實際在觀望形勢的發展。

平原君不斷派使者前去魏國催促,並責備魏無忌不顧趙國和魏無忌姐姐的危亡。魏無忌為此憂慮萬分,屢次請求魏安厘王出兵,門客也用盡各種辦法勸說,但魏安厘王懼怕強大的秦國,始終不肯聽魏無忌的意見。魏無忌估計魏王已不肯出兵救趙,又不想看著趙國滅亡,於是湊齊戰車一百多輛,打算帶著門客前去趙國和秦軍死拼。

魏無忌帶著車隊路過夷門時遇見侯贏,於是把情況告訴了侯贏。侯贏勸阻魏無忌說,這樣去就如同把肥肉扔給飢餓的老虎,一點作用都沒有。並向魏無忌秘密獻策,讓魏無忌去找魏安厘王的寵妃如姬幫忙,讓如姬從魏安厘王的臥室內竊出晉鄙的兵符,因為魏無忌曾為如姬報過殺父之仇,如姬是肯定會為魏無忌效命的。魏無忌聽從了侯贏的計策,前去請求如姬幫忙,如姬果然盜出兵符交給了魏無忌。魏無忌拿到了兵符準備上路,侯贏又讓魏無忌把屠夫朱亥帶上,以便晉鄙在看到兵符仍不交出兵權的情況下讓大力士朱亥擊殺他。

魏無忌到了鄴,拿出兵符假傳魏安厘王的命令要代替晉鄙擔任將領。晉鄙合了兵符,驗證無誤,但還是表示懷疑,不想交出兵權。此時的魏無忌在不得已的情況下,只好讓朱亥動手,用鐵椎殺死晉鄙,強行奪權。

魏無忌統領晉鄙的軍隊後,精選士兵八萬開拔前線。與此同時,楚國也派出春申君黃歇救援趙國,在楚、魏、趙三國的聯合下,一舉擊潰秦國,解除了邯鄲之圍。

滅亡

秦王政即位後,對魏國的壓力不斷加大。最後魏國於公元前225年被秦國將軍王賁攻破滅亡。

歷代君主

魏文侯(前424年在位,前403年成為侯爵——前387年)

魏武侯(前386年——前371年)

魏惠王(前370年——前335年)

魏襄王(前334年——前319年)

魏哀王(前318年——前296年)

魏昭王(前295年——前277年)

魏安厘王(前276年——前243年)

魏景湣王(前242年——前228年)

魏王假(前227年——前225年)